総合評価

(25件)| 7 | ||

| 10 | ||

| 7 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

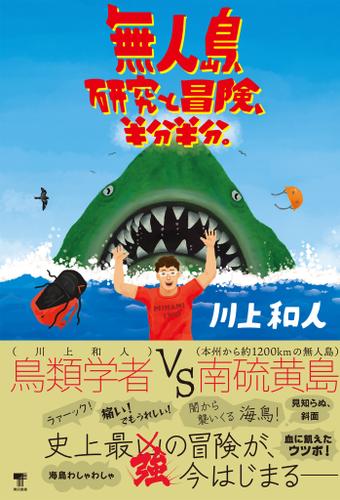

powered by ブクログもはや、冒険物語だと思います。そのうち、ドラゴンを捕まえるのではなかろうか。ドキュメンタリー映画にしてほしい。 安定の、川上和人さん!この本はレイアウトにも凝っていて、全ページ楽しめます。自然や野鳥を学びたいとかだけでなく、本で緩みたい時にもお勧め。

0投稿日: 2025.08.20 powered by ブクログ

powered by ブクログやっぱり面白い、川上和人さん! なかなか新刊が出なかったので、本屋で見つけて小躍りしそうなくらい嬉しかった。 そして、期待通りに面白かった。 研究に心血を注ぐ様子を硬くならずに伝えてくれるポピュラーサイエンスものって、本当に大事。 ブルーバックスだとなかなか手に取ってもらえないけど、これだと色んな人に勧められる。 さしあたっては鳥類学者を目指している下の娘が中学生になったら読ませようと思う。 以前、確かNHK「ダーウィンが来た」で紹介されてた内容じゃなかったかな?と思い、HPで確認。(https://www.nhk.jp/p/ts/96XM1R4PQR/episode/te/PGQ88X3WW7/)一回め、二回め、両方番組になってた。多分、観たのは二回めの方かな?オンデマンドだと東京ロストワールドっていう別番組しか出てこない。ダーウィン、良かったからもう一回、配信してほしい。

1投稿日: 2025.07.08 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

「鳥類学者だからって鳥が好きだと思うなよ」から何冊か読んでいる、川上本。 今回は無人島でいままで人が定住したことがない、南硫黄島の探索がテーマ。島全体が生物学的な標本で「人の手を入れない」保存がされている、南硫黄島。川上氏は10年前の探索に続き二回目の上陸を果たす。 自然相手、生物相手にデータを取り観測を行うのがどれだけ大変なことかが描かれる。南硫黄島、硫黄島、北硫黄島、それぞれの自然相の違い、それをつなげる海鳥の行き来。外部からの刺激を取り込み、受け止め、それを自らの自然相とする。自然の奥深さが描かれる。 近年の観測では、ドローンが多用され、空中から海鳥の営巣を確認するなど多様されているよう。実際の探索では島の山頂まで探索ルートを切り開き、捕まることのできるロープなどを設置してそれを頼りに鳥類学者や昆虫学者が実地調査を行う。(調査終了後はロープ類はすべて撤去される) 「バッタを倒しにアフリカへ」「バッタを倒すぜアフリカで」も自然相手の観測がどれほど大変か、同じ背景の本で、本書を読んで思い出した。 ドローン画像をみた、学者連の感想は、「僕らの見たのは探索路の周辺の線上のものにしかすぎないんですね」。 次回、今回の探検から10年後の調査が待たれる。

0投稿日: 2025.06.22 powered by ブクログ

powered by ブクログあぜやんリリース 最近、旅本にハマっていて、この本も冒険心をくすぐる面白本。 鳥類研究者の著者が南硫黄島に研究と冒険の旅に出るお話。 著者の文章が面白くて、楽しく読ませてくれる。 研究者の本っていうと難しいという印象だが、本書はめっちゃ面白い。

0投稿日: 2025.06.01 powered by ブクログ

powered by ブクログフィールド調査の内容を面白おかしく分かりやすく書かれている エッセイとしても楽しいが、調査結果の考察も面白かった 外来種の生態系へ及ぼす影響については直接的な影響のみならず間接的な影響まで含めて考える必要があり一筋縄ではいかない 生態系エンジニアという概念を知ることができた 食物連鎖における生産者、消費者、分解者という役割以外に環境自体を作り出すという考え方はビジネスにも転用てきそう

0投稿日: 2024.11.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ絶海の孤島、南硫黄島への二回にわたる実地調査の様子を描くエッセイ。筆者の軽妙な語り口で愉快な道中のように錯覚してしまうが、状況を想像するとだいぶハードであったことがうかがえる。 現地の調査の様子が描かれているのはは2007年と17年の二回。四半世紀ぶりの調査となり、ルート構築や外来種問題などへの配慮など手探りな状況で行われた初回の調査、ノウハウが溜まりある程度洗練された工程と10年の間に発展したテクノロジーにより新たな発見も生まれた二回目の調査はどちらも面白い。 次回の調査は2027年だろうか。どのような新しい発見があるのか楽しみだ。ライブ配信とかされないかな。通信の関係で無理か。

0投稿日: 2024.11.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ鳥類学者の著者が南硫黄島、北硫黄島での調査の様子を面白おかしく紹介した本。楽しく、あっという間に読了。 世界遺産登録を視野に、東京都が実施した南硫黄島自然環境調査に参加したとのことだが、無人島に関係する様々な分野の研究者、島で登攀していく上で不可欠な登山家など、二十数名での調査。驚いたのは、それ以前に、南硫黄島の調査が行われたのは2回だけということ。 実際にはかなり過酷だと思われる調査だが、研究者にとっては貴重かつ充実した経験だったに違いない。 10年で南硫黄島の形状も鳥や植物の分布も大きく変わっていたとのこと。地球温暖化が進むなか、これからいろんな島で大きな変化があるのかも、と考えてしまった。

28投稿日: 2024.08.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ丸山ゴンザレスとか高野秀行氏の文章を彷彿とさせるようなコミカルなタッチで、冒険譚と研究話が楽しめる二度も三度も美味しい本。南硫黄島という日本人の99%以上が踏み入ったこともない無人島で鳥類の生態研究をするという話。若干、悪乗りというかウケ狙いの箇所はあるが、それは本を楽しくするためのご愛敬。 ー 場所によって繁殖する種類が異なっていた。海岸ではカツオドリやアカオネッタイチョウ、オナガミズナギドリが繁殖していた。標高500mには彼らはおらず、代わりにシロハラミズナギドリがいた。そして山頂ではクロウミツバメが見つかった。 ー この標高による違いの背景にある条件を考えてみる。すると、彼らの体重と標高に関係があることに気づく。海岸にいるカツオドリは1・5kgにもなる大きな鳥だ。アカオネッタイチョウは1kg弱、オナガミズナギドリは400g弱だ。コルを中心に分布していたシロハラミズナギドリは200gちょい、山頂のクロウミツバメは約50gだ。つまり軽い鳥ほど高いところにいるのだ。 この文章だけ記載すると大真面目に研究・考察している感じがする(実際、そうなのだろうが)。しかし、急峻を上ったり野営をしたりとドタバタ劇が続く。標本を採るために鳥の死骸を運んだりもする。 ー 海鳥はストレスに触らされると、胃の中にあるものを吐き出すことがある。 臭いらしい。そして、著者は、良く嘔吐物をかぶるのだ。漂流記などのサバイバル本と比べると呑気な感じもするが、この本にはそれを期待するものではない。寧ろ肩の力を抜いて、半分アカデミック半分エンタメの雰囲気を楽しむ姿勢が良いのだろう。

54投稿日: 2024.07.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ初期の頃の特徴だったオタク知識と過剰なまでの注はすっかりなりを潜めたが、それでも読んでいて楽しい川上和人の南硫黄島の調査研究冒険記。驚いたのは2007年と2017年、十年のスパンをおいた二回の調査がまとめられていることだった。この二回の調査を盛り込むことでその間の研究や課題なども取り上げることができ、より深い内容になっていると思う。ちょっと斜に構えたような文章は相変わらずで読む人を選ぶかも知れないが、私はもちろん好きな方(笑)。

0投稿日: 2024.06.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ鳥類学者のフィールドワークを面白おかしく描いた本。本当は、もっとアカデミックでキツいだろうが、多くの人に興味持ってもらうためか楽しそうに書かれてる。無人島生活も経験したいなぁと一瞬頭をよぎった。

0投稿日: 2024.03.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ鳥類学者の著者が、小笠原諸島の更に南の無人島である南硫黄島の自然環境調査隊に参加した一部始終を纏めた1冊。著者の作品に触れるのは3冊目です。 個人的に、島への憧れのようなものは持っているのですが、火山列島のような絶海の孤島感のある島(まぁ列島なんで孤島じゃないですが)はちょっと怖さの方が先に立ちますね。。 さて本著、著者の軽妙な語りにはより磨きがかかり、純粋に娯楽として楽しめる1冊に仕上がっています。 まず、「鳥類学者」に抱くイメージとお茶目な文体のギャップ。挟まれる写真やイラスト。「ちょっと脚色」された文章(どの程度なんでしょうね(笑 等々。 「読むぞ!」とスイッチを入れていなくてもすーっと入ってくる文章で、1章も短めなので、寝る前にちょっと読むのにピッタリです。 そして、娯楽と言いながらも単に笑えるという意味の面白さだけでなく、知的側面で考えさせられる面白さも備えているのが良いところ。 鳥類学者としての匠の目が存分に発揮され、元有人島であった北硫黄島を「南硫黄島のパラレルワールドなのだ。もしも南硫黄島に人が住んだらどんな世界になるのか。そんな運命の分岐点の反対側を見せてくれる島だ。」と表現するのは思考の深さを感じさせます。 無人島に調査隊が踏み入れることを「自然に対してインパクトを与えながら、そのマイナス以上の成果を出さなくてはならない」と評したのも、なかなか研ぎ澄まされた言葉でカッコ良いなぁ!と感じました。 鳥好きだけでなく、島好きや旅好きにもオススメできる1冊です。 しかし、南硫黄島とまでの贅沢は言わず、その手前の小笠原諸島まででも旅行に行ければ良いんですが、ハードル結構高いんですよね。。同じ「都内」なのになぁ。。

16投稿日: 2024.02.09 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

猫丸さんのリンクから、川端裕人さんのレポートを読めてとても面白かった。感謝です。川上和人さんは、鳥類学者だけれど、国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所 鳥獣生態研究室 主任研究員、という肩書きをお持ちなのです。 森林の研究機関で、なぜ海鳥を?という疑問も、こちらで解決できます。 この本はなんと、2007年と2017年の、あの南硫黄島の調査を書籍化したものだった。NHKのドキュメンタリーで見た、あれ・・・。随分昔の出来事だが、よく覚えている。当たり前だが、とても放送できなかったキタナイお話も、この本では余すところなく語られている。さらに10年後といえば2027年だが、はたして川上和人先生は三たび上陸を果たされるだろうか。 あいかわらず好調な書きっぷりだが、なにしろかなり以前の話である。なんだかなぁ。それでも、今さらながら記録してくれたことはありがたい。私も、ずいぶん前に入手しておきながら、つい面白そうな小説に手が出て、なかなか読もうとしなかったことは反省する。 詳しいことは、kazuさんのレビューがあまりに秀逸なので、もうここで書くことがないです。(やる気が・・・)

4投稿日: 2024.02.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ内容以前に、ものすごく読みにくい。 著者の責任ではないと思うが、目次のフォントはまる文字を模した手書き風だし、余白には無駄なペン書きの着色線画が描かれている。 それがパラパラ漫画になってようがなんだろうが、書籍を読むということは文字を読むのであって、余白のうるささやふざけたフォントに読みにくくされるのは迷惑である。 内容はとても興味深い。 文章であればすっと頭に入ってきそうな内容が、まるでそこで面白い先生の話を聞いているように、口語である。 学校の講義であれば、難しい話をくだけた口調で冗談を交えながら行なっていただくのはとても結構なことであろうが、書籍としては好き嫌いがあると思う。 扱っている内容は面白い。 書かれているエピソードもそれなりに面白い。 ちゃんとした本なのに、研究と冒険と冗談の三位一体に思えた。

0投稿日: 2024.01.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ本当の無人島は、過酷なところなんだと想像できる。そんな過酷な状況に身を置くのは、好きじゃないとできない。ワクワクしたい、ワクワクを探したい。そんな気持ちにさせてくれるかもしれない。

0投稿日: 2024.01.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ《色んな意味でドラマチック》 人の手が殆ど入っていない南硫黄島の研究調査の過程を著者なりに面白くした本。(もちろん、著者もしっかりした鳥類研究者。)調査期間の島での生活の苦労も分かり、読んでて面白い。(著者のギャグがどこまで本当が分からないが。)

1投稿日: 2023.12.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ太平洋に浮かぶ南硫黄島、国内に残された貴重な秘境。10年一度の研究上陸。鳥類学者が体験した濃密な体験。 海からそびえ立ち人の登る海浜のない孤島。外来生物の侵入のない生態を研究する。 世の中、探せばまだまだ研究のタネは沢山あることを教えてくれる。筆者は2回参加。10年後の3回目は年齢的にギリギリ間に合うか。 ドローンで振り返ると見つからなかった海鳥が確認でき、まだまだ筆者の好奇心をくすぐっているようだ。 冒険譚と専門的な話のバランスが絶妙、学問の面白さも伝えてくれる盛りだくさんな一冊。

0投稿日: 2023.12.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ絶海の孤・南硫黄島での調査の様子を楽しく伝えてくれる本。表紙からしてユニーク。 「鳥類学者だからって鳥が好きだと思うなよ」もそうでしたが、難しい内容もジョークを交えながらかなり砕いて(ときには砕けすぎるところもあるけどそこは愛嬌で)説明してくれるので、どんどん読み進めてしまいます。 孤島での調査なんて過酷だろうに、その中で些細な楽しみを見つける筆者を含めた研究者の皆さんのバイタリティがすごい。過酷なフィールドワークをする方々に頭が下がります。

2投稿日: 2023.12.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ環境保全のための調査が、少なからず環境に影響を与えてしまう、というジレンマを抱えながらそれでも長い目でプラスの成果をもたらそうとする姿勢が良かった。 もう少し冒険の要素が多いほうがエンタメ作品としては面白かったかも。

1投稿日: 2023.11.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ南硫黄島は人間の侵入を拒む、絶海の孤島。 だからこその原生状態の生態系が残る、場所。 そんな島での調査と研究の日々は、あまりにも壮絶だった。 ・南硫黄島の地図 ・横から見た図 ・各島との位置関係 ・はじめに 第一部 探検・はじめまして 第二部 熟考・ここが天王山 第三部 灼熱・宴もたけなわ ・あとがき 鳥類学者が綴った科学エッセイは、冒険譚でもある。 小笠原諸島よりも硫黄島よりも更に南に位置する、南硫黄島。 集うのは鳥類・植物・昆虫・陸産貝類・哺乳類・ 海洋生物・地質等の専門家・・・だけでなく、 プロのダイバーや山岳サポートも含めての隊員たち。 僅かな海岸に上陸&荷揚げをし、 大きな石が転がる死の廊下と垂壁をクライミングは 落石と足元の崩れる土砂。巣穴だらけの山頂までの行程と、 難行苦行の連続。しかも山頂では多くの鳥の死体と無数のハエ。 それで終わりかと思っていたら、10年後の調査隊にも 名を連ねているではないの~。しかも更に10年後にも行きたい? 研究者魂というか・・・噛まれると痛い、痛いけど嬉しいだもの。 カフェ・パラディッソの理想と現実には笑っていまったけど、 調査自体の話には目から鱗。特に10年の経過は、島自体の 変化と生物たちの状況が真面目に語られていました。 特に、海鳥を媒介して増加する外来植物の逞しいこと。 更に、ドローンの威力も時間の経過を感じさせられました。 新しい事実もあり、島のことはまだまだわかっていないと 確信し、これからも研究は終わることがないと語る。 果たして10年後はどうなっているのか?行くよね、絶対。

15投稿日: 2023.11.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ以前読んだ「鳥類学者だからって鳥が好きだと思うなよ」が面白かったのでこちらも! 上陸調査がほとんど行われたことのない絶海の孤島・南硫黄島。二度に渡る学術調査の様子や鳥類学者視点での発見などが綴られています。 相変わらず「はじめに」から面白い書きっぷりでした。 クスクス笑いながら知見を深められて、まさか伏線回収まで体験するとは! 知らないことだらけ、目からウロコでした。 自然豊かに木が生い茂ってるのが原生だと思ってたら、そうじゃない場合もあると知ったのも驚き。 南硫黄島→北硫黄島と調査を進め、その目で現地を見て比較出来たからこそ導きだせた事実。 人を筆頭にすべての存在が影響を及ぼしあって生態系が変化していくんだと、しみじみ感じた。 そのなかでも小笠原諸島における海鳥の機能の大きさがすごい!! すごい事が書かれているのに小難しくなく、こんなに楽しく読ませてしまう川上さん、本当にすごいです。 ユーモアとともに知的好奇心を満たしてくれる読書時間でした。 それと…、今回カツオドリの可愛さに目覚めてしまいました♪

9投稿日: 2023.11.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ西ノ島については2021年9月に再調査を予定していたが、8月14日に再噴火し、2022年、2023年も10月に噴火しているため調査保留になっている。 現在の西ノ島の生態系が気になるところですが、本書の舞台は西ノ島でなく南硫黄島です。 川上さんは鳥類学者だから、クロウミツバメやシロハラミズナギドリなど鳥に着目していますが、 調査には昆虫学者や植物学者もいるし、記録班のカメラマンも同行しています。 プロの登山家も、研究者の登山ルートを作ったり、水や食料やテントを運んだりと大活躍しています。 ここは自然保護地域なので、エベレストやヒマラヤと違いお金を払えば来れる場所ではありません。 調査結果だけでなく、調査のプロセスが詳しく書かれていました。 未開の地の調査なので、思いがけないトラブルにもいろいろと出会っています。 例えば、息をすると大量のコバエが口内に侵入してくるなど、凄まじい光景が目に浮かびました。 本書の情報自体は新しいものではなく、2007年と2017年の南硫黄島の調査記録をようやく書籍化したものでした。 NHKと都立大学(首都大学東京)も参加した調査なので、何年か前にNHKスペシャルで観た人もいるでしょう。 書籍化は南硫黄島に関する講演会の後で、一人の少女から「この島の本があれば読みたい」と言われたことがきっかけのようです。 あとがきに「この本はあの時の少女に捧げたい。」とも書いてあって、だから川上さん特有の(若者には通じない)おやじギャグがないことにも納得しました。 ### パラパラ漫画も楽しめました!

46投稿日: 2023.10.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ図書館新刊コーナーより。 前に同じ著者の本を読んで面白かったので。 生物多様性という言葉は結構前から言われているけれど、正直ピンと来ていなかった。 なぜ狭いエリアでのことが大事なのか、他のところに同じ生きものがいればいいのではないか、と。 この本に書かれている南硫黄島の環境を読んで、それが腑に落ちた。 狭い範囲だからこそ、その生きものが果たす役割が大きいということ。 だからこそ、その土地固有の環境が出来上がるということなのか。 公的資金を使っているから、国民に成果を伝える責任があるというのは、どの仕事にも応用できる責任感だと思った。 本編最後の一文はとても共感する。 何かを知れば知るほど、知らないことに気付かされる。

4投稿日: 2023.10.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ安定の面白さ。やっぱりハズレないわ。 南硫黄島でのそれはそれは過酷な調査を、いつもの調子でちゃかしたりしながら語る。オプティミスティックというか、ちゃかすことによって、祓いがおこなわれているような(笑)。きっと川上先生はマーシアン移民適正テストで簡単に合格しそうなキャラクタだと思う。ドMなフィールド系研究者の嫉妬心を煽る、たまらない書籍である。 鳥類標識調査や標本についてもわかりやすく完結に触れられていてとてもありがたいる。まったく温度調節できるもののない場所での腐敗しやすい標本ってどうするんか?、化学系の薬品?とか思っていたら、なんと塩漬、まあ汎用性高いですし、なんせ安全ですし、なるほどなぁ、、と。普段恵まれた環境での調査しかしていないので、ほんとにAWE。 トリダカラダイジョウブ、トリダカラダイジョウブ

34投稿日: 2023.10.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ小笠原諸島にある南硫黄島を七転八倒、抱腹絶倒、紆余曲折しながらも研究者目線で調査するお話し。 耳慣れない島での生活を送るためには、用意周到な準備が重要であることは元より、調査に必要なアイテム類をどのように扱うかなどなど面白おかしく書かれていて、他には類を見ない一冊なのかなと感じた。

12投稿日: 2023.10.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ南硫黄島での調査の様子が面白おかしく書かれていて、楽しかった。パラパラマンガも面白かった。何度か調査を行っていても、分からないことはまだ出てくるようで、研究に終わりはないのだなぁと思った。

1投稿日: 2023.09.25