総合評価

(12件)| 1 | ||

| 0 | ||

| 5 | ||

| 2 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

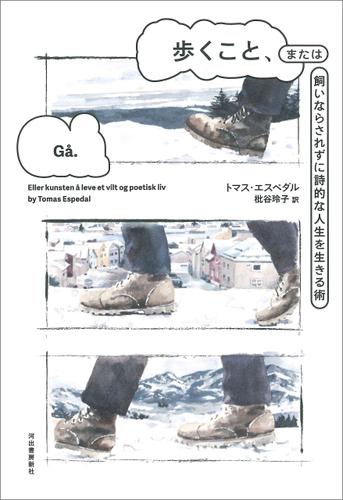

powered by ブクログランドネ 2025年5月号 【家族と山歩き】で紹介されていて、題名と表紙に惹かれて読みたくなった本。 詩集みたいな小説だった。 P119 言われてみれば、船に乗れるのに、なぜ歩くのだろう? 車や飛行機に乗れるのに、何のために歩くのか? この遅さ、この孤独、これら全ての苦労とストレスはどこから生まれるのだろう? 気付かれることのないこの反逆、耳に届くことのないこの反抗、違ったこと、難しいことをしようというこの試みは、何のためなのだろう? P235 ブーツがよく、リュックが重過ぎず、背中に何も感じない時、服が乾き、汗や雨でまだびしょ濡れになっていない時、歩くのは最高だ。それに、歩くことほど、素晴らしいことはない。自分の力で前に進むこと、片方の足をもう一方の足の前に出し、一種の忘却、同時に強められた連帯の中へと歩いていくこと。私達は歩いていることを忘れてしまう。私達は歩くことさえも、また動くことの緊張感も忘れ、同時に、聴覚も嗅覚も冴え、全てをより鮮烈に感じる。

0投稿日: 2025.10.25 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ノルウェー人の作家さんの作品でした。 詩的な文章、 徒歩旅行の旅日記みたいなところもあれば、 これまでの欧米作家の言葉を引き合いに出して思索したり、 そんな中で自分に対する問いかけが何度もなされ… 半分酔っているのかな、ノルウェー人は本当にアルコールをたくさん飲むという情景が思い浮かぶ、、、 そして孤独を愛しているようで寂しさとも無縁ではないような、 長い道のりはやっぱ誰かと歩くに越したことはない、みたいな話とか、 女性とのやり取りや、 職についていないことについて少し後ろめたくもそれで自由でいられるのだと言い聞かせるようなところも何度かあり。

0投稿日: 2025.08.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ詩のようなエッセイのような、不思議で美しい文章。 自然の中を一人で歩きたくなる。 原文で読めたらさらに素敵なんだろうなあ。 それにしても、恐ろしく自由な徒歩旅行だ。 ときおり挟まれる、女性とのコミュニケーションが唐突に俗っぽくて、またいい。 ここがとても好き。 「理由は知らないが、上ることは、はじまりと同義なのかもしれない。何か新たなことのはじまりと。下りはより物悲しく、陰鬱だ。私達は終わりに似たものに向かって歩く。歩くことは、私達に死を思い出させるのだろう。上ることで、新たな可能性や新たな人生への期待が芽生えるのと同じように。」 p.202

0投稿日: 2024.12.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ中年男が歩いて旅する。 短い章ごとに、哲学的断章であったり、景観論であったり、旅先での一夜の冒険譚であったりする。馬をSUVに押し付けるところなどはコメディでもある。小説のような随筆のような散文で、紀行文ではなく、なんともとらえどころがない。 にもかかわらず、人生で下り坂にかかる中年の寂寞とした心象は一貫していて、なんとも切なく、胸が苦しい。長く歩くとは、こういうことのような気もする。 希望ばかりではない時と場所へむけて、人は歩くしかないのだろう。

0投稿日: 2024.11.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ小説なのかエッセイなのか、作者の思索メモというか徒歩記というか、でもやっぱり小説のような。ノルウェー> ドイツ >ギリシャ >トルコというちょっと信じがたい距離を徒歩で移動して、道中のできごとや歩きながらの考えごとが文字になっている。思考はとりとめなく脈絡なく断片的で、出会う人や出来事に中断されるし時には街を歩く犬の思考も入り込む。移動中にいくつかの生き物の死にも出遭う。場所に縛られず定住せず思索を生活の中心に据えることができるならそんな優雅で贅沢な人生はないなあ

0投稿日: 2024.09.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ「歩くこと」という幹から無限に伸びる、思索の枝葉 徒歩旅行・ロングトレイルの紀行文や旅行記の類ではありません。ロードムービー的な小説でもなく、歩くことを哲学的・人類学的に解き明かす本でもなく、予想以上に複雑な作品でした。おそらくフィクションとノンフィクション、さらに詩が入り混じっていて、妄想日記か?散文詩か?文学論か?はたまた自動筆記か?もしくは「夢の話」かというほど、捉えどころなく永遠に続く詩的な自分語りでできあがった厚い本です(笑)。馴染みのない海外のマイナーな地名も頻出しますし、好みじゃなければ地獄みたいな長文です(笑)。 展開が唐突すぎて現実味がなく(良く言えば幻想的)、それぞれの章に時系列のつながりがあるのかないのか(第二部はつながりがある)も定かではないですが、本作においてそんなことはそこまで重要じゃないんだと最後の方でやっとわかってきました。高密度の文字を追い、饒舌な文章を浴びて、意味を拾いつつも辻褄合わせに固執せず、文体から匂うムードや、浮かぶ情景を味わうんだと。 なんかブコウスキーとかってこんな感じ?(←ちゃんと読んだことないからざっくりとした印象で言ってます、すみません) おそらくはすれからしの文芸ファン、多読家むけの文芸作品であって、わたしには少し早かったかもしれないけれど、不思議な満足感のある読後です。わたしが軽く読み飛ばしてしまった、ちょっとした言い回しの中に文芸ファンにとっての「秋刀魚のはらわた」みたいな深い味わいが隠れていたかもしれません。 わたしの読書は小説や社会学関連、動物学、サブカルチャーなど雑食傾向にありますが、恥ずかしながら実は詩の楽しみ方がわかりません。歌の歌詞であれば、メロディ・リズム・韻などふくめ総合的に楽しみますが、活字の詩集には「ピンとこない」のです。抽象画が分からないという人に、よく美術ファンはこう言います。「ありのままを見て感じればいい」と。でも美術ファンの感受性は、色や構成、質感や線から、見たまま以上のものを自分の中に感じとっているはずです。ありのままの一枚の絵から「自分だけのストーリー」を夢想できるほどに美的センスが敏感だから、ファンは抽象画を楽しめるのだと思います。 詩もそうなのかもしれない。わたしも詩に関しては鈍感なのかもしれない。そう思いながらもこの本に食らいつきました。散文詩的な長文の海のなかで、回想と現在がシームレスに入り混じり、フィクションとノンフィクションの境目がぼやけ、時間軸も分からず、言葉の前後のつながりもおぼろげになっていく。意味や辻褄がこぼれ落ちそうになりながらも、次の文章になんとか視線をひっかけて、続く文をとりあえず追い、風景の描写であればその風景を心に思い描き、心情の描写であればとりあえず察して気分を味わってみる。そうしていく中で時に主人公・著者に共感し、時に煌めくほどロマンチックな一文を見つけたりと、大満足とはいかないまでも楽しさもありました。不思議さを、そのまんま「不思議さ」として味わう感覚。抽象画にも通じるこの感覚が、読書にも起こり得た貴重な体験でした。 歩くことを愛好するひとは、テクノロジーによる無闇な便利化から距離をとるために歩いてるのかもしれません。著者も本の中で消費社会を批判しています。私もゆるくではありますがそっち側の立場です(といいつつスマホを使ってはいるけれど、、、)。 歩くことは昔から思索のお供だったのでしょう、数々の詩人、哲学者、小説家、芸術家が歩いてアイデアを得たり考えを深めていたことが本文中で紹介されています。外を歩きながらも意識は内側へ、内省的になっていく行為「歩行」。単なる移動としてだけでない、歩くという行為の不思議さに気づかされます。歩いている最中に、内側にいるもう1人の自分に語りかける内容を、できるだけそのまま文章化したのがこの本ということかもしれませんね。徒歩旅行で自己を見つめる著者と、読書体験を通じて自己を見つめる読者であるわたし。そのふたつが不思議と重なる気がします。読書と歩くことはきょうだいのようなものに思えてきます。 ロングトレイルの魅力を語るタイプの、アウトドア賛美の本ではけしてないのですが、それでも歩き旅の趣きはなんとなく伝わります。著者のトレイルのスタイルや装備がかなりクラシックなものだったり現代においてスタンダードではないもの(ちなみに靴はドクターマーチンのブーツ!)なのが、ちょっとびっくりです。足痛くなりそうだなと心配になりました。昨今の健康ブームによってウォーキング愛好者=健康、という図式を思い浮かべるところですが、著者というか主人公は堕落もので、酒が大好きでタバコも吸うし健康志向はないと言えます。すぐに出会った女を口説こうとするなど欲にもめっぽう弱い。でもそれこそが人間のリアルかもしれず、タイトル通り「飼いならされずに詩的な人生を生きる」ことかもしれません。 歩くこと以外では酒と食い物と文学論がよく出てきて、たまに女性との艶っぽい駆け引きがでてきます。徒歩旅行中に触れた自然の風景より、女性との情事の描写の方がめちゃくちゃ得意なんじゃないか、この人!と思えるくらいの熱の入りようも注目です(笑) ======== し‐てき【詩的】. 〘 形容動詞ナリ活用 〙 詩のおもむきがあるさま。美的な快感をよびおこすさま。また、現実からはなれて感動にひたるさま。 (コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%A9%A9%E7%9A%84-521895)

0投稿日: 2024.07.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ妻に先立たれ恋人も失った中年男が、ノルウェーのフィヨルドを辿ってひたすら歩き続ける。若い頃から何度も徒歩旅行をくり返してきた著者自身を主人公に、記憶と現在を行き来しながら文学と恋愛と歩行を語る自伝的小説。 タイトルからずっと気になってた本なんだけど、完全に同テーマのソルニットを先に読んだせいでどうしても「マッチョだな〜〜〜!」と思わずにいられなかった。散歩中に見かけた高級車を買ってそのまま他国で乗り捨てた話とか、旅先でのさまざまなワンナイトの思い出とか、読んでてちょっと疲れるエピソードがハードボイルド風に語られるのだ。 なのにヘミングウェイが一度もでてこないのが不思議だった。ランボーについて語った章とかランボーよりずっとヘミングウェイ的だと思うのに。文学関係のネタはソルニットと被るものも多いが、初めて名前を聞く北欧の作家について語っているところは面白かった。オーラヴ・ニーガウという呪文のような名前の人が気になる。 私が魅力を感じたのは内容よりも文節が短くリズミカルな文体で、これはたしかに歩行のリズムを文字に移し替えるために工夫されたものだと思った。山の斜面を歩く際の呼吸のような一文の短さ。また、テーマの処理は全く異なるが、私小説的なミックスジャンルの海外文学としてはキリメン・ウリベの『ビルバオ-ニューヨーク-ビルバオ』に少し似ていると思った。でも本書のほうがずっと"おっさん"度が高い。

4投稿日: 2024.03.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ時々、歩いています。本当に、時々ですが。時間を作って仲間と20Kmを目安に朝から夕方まで、です。また,低山を登ったりもします。登山というより、歩くことの延長にあるよな時間です。そこには、話したり、黙ったり、考えたり、思い出したり、無意識になったり、椅子に座っていたりベッドに寝ていたりするのとは違う気持ち良さがあるから…だと思ってきました。たぶん、一歩一歩を積み重ねるリズムが脳をある状態にする、という連関があるのかもしれません。なので、本書は「歩くこと、または飼いならされずに詩的な人生を生きる術」はど真ん中タイトルでした。短い文章を積み重ねていく感じが、一歩一歩感を生み出し、それが現実描写だったり、思い出だったら、会話だったり、妄想だったり、あるいは創作だったり、まるで歩いている時の脳のログみたいな発散の仕方をしていきます。なるほど…歩く、と考える、は繋がっていたけど、歩くと、書くを繋げるとこんな創作物になるのか…なんかとても新鮮でした。そして、だらだら歩きたくなりました。

0投稿日: 2023.12.01 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

タイトル、副題ともいい感じ。 帯にある 「歩くことは、最高の社交だ。あるくことで、自分自身と二人きりになれるのだから」 という本文の引用も気を引く。 装丁もオシャレで思わず手に取ってしまった。 が、読みにくいったらありゃしない。おもわず一気に「あとがき」に跳んだ。すると、 「・・・紀行、自伝、エッセイ、手紙、日記といった複数のジャンルの境界線を徒歩旅行するかのように自由かつ軽やかに行き来しながら書かれた、新しく実験的で独創的な小説だ」 と訳者が記している。要は、まとまりがない、のだ。とても「小説だ」と言えるようなものでもない。 ところどころ引用される偉人、賢人の「歩く」ことに関する考察、箴言の類は面白いものがある。そこだけ、拾い読みしたのでも十分そうだ。 今は、著者の迷いつつ戻りつつ右顧左眄するのに、悪いが、付き合ってられんなあ、という気になっていたら、 「読者よ、この本の題材は私自身なのだ。そんなつまらない、虚しい主題のために、あなたの貴重な時間を投じる理由はない。だから、ここで別れよう!」 とあった(まだ5分の1くらいのところだ)。 あぁ、そうしよう。今、じゃないな、この本を読むのは。 そんな気がした。

1投稿日: 2023.06.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ歩くことをテーマにした小説、エッセイ? 最初のうちは興味深く読み進めていたが、同じような感じの掌編の連続で、途中で飽きてしまいました。

0投稿日: 2023.06.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ===qte=== 歩くこと、または飼いならされずに詩的な人生を生きる術 トマス・エスペダル著 交互に働き合う身体と思考 2023/5/6付日本経済新聞 朝刊 〈歩く〉と〈書く〉はよく似ている。どちらも、負担の少ない行動をしつつ他人に伝えることなく思考が可能だ。この身体性と秘匿性と自主性によって、多くの作家や思想家すなわち〈書く〉人々が〈歩く〉に駆り立てられてきた。 本書の著者は間違いなくその一人だ。臆せずいうなら、私もまたそうである。この原稿は、福島県喜多方市の田園地帯を20キロ歩いた夜に書いている。農道で言葉を交わしたお年寄りも、私がノルウェーの作家が書いた本について考えながら歩いているとは思わなかっただろう。 短く歩けば散歩になり、長く歩けば旅になる。数日、数十日、長くなればなるほど、歩くだけでは足りなくなる。食べる。飲む。自然を愛す。文明を憂う。史跡に立つ。出会う。話す。別れる。思い出す。だまされる。疲れ果てる。眠る。死を思う。一人で、二人で、それ以上で。 そんな〈歩く〉に付随する経験の様々を、文章で淡々と説明するのは困難だ。だから著者は、それらを様々な手法で〈書く〉ことを選んだ。一部を切り取れば、紀行とも批評とも自伝とも日記ともエッセイとも詩とも戯曲ともいえるが、最終的にはその全部を含んだ小説だというほかない。 2部構成の第1部では、旅に出る前の内省や回想、風光明媚(ふうこうめいび)なフィヨルド地帯を歩きながらも引用と思弁が続くので、読み進めるのに苦労する読者もいるだろう。第1部の終盤や、第2部のギリシャからトルコへの徒歩旅行になると、次第に見たものや出会った人々が軽快に描写されるようになるので、ともに旅をしている気分を味わえるはずだ。 この構成が示すのは、〈歩く〉と〈書く〉を経た著者の変化である。第1部の最後に「私は"変身"を待っていた」とあるけれど、確かにこれは、〈歩く〉うちに酸いも甘いも知った芋虫が〈書く〉という殻に包まれた蛹(さなぎ)となって、体を作り直したかのようだ。とはいえ、その先に劇的な飛翔(ひしょう)はない。殻を破ればまた芋虫。傍から見れば、やはり変わらず歩き出すだけ。 でも、当人は〈歩く〉と〈書く〉が自分を新しくしたのだとわかっている。二つが交互に働いて人生を前に進めていく、それもまた「歩くこと」なのである。 《評》作家 乗代 雄介 (枇谷玲子訳、河出書房新社・2915円) ▼著者は61年ノルウェー生まれ。同国で最も権威ある文学賞、ブラーゲ賞を2011年に受賞。 ===unqte===

0投稿日: 2023.05.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ一通り目を通したが、いまひとつ、この本の良さを汲み取れなかったと感じた。 「歩くことは、最高の社交である〜」(うろ覚え)といった一節は、たしかにそうだよな、と思ったりもしたのだが、そうした核心をつくような鋭い一説が多く散りばめられているわけでもなく、かといって文章そのものや表現の妙などに深く感じ入る部分があるわけでもなかった。 帯の宣伝文句か訳者解説だかには、エッセイや紀行文や小説や評論(哲学や音楽)など、複数のジャンルを縦横無尽に飛び越えながら云々とも評されていたが(うろ覚え)、その試みは実際に読んでみるとそこまで真新しくもなく感じられたし、しかもそれほどうまくもいっていないように見えた。 あるいは、自分がこの本の良さを見出せていないだけなのかもしれないが、出版されて間もない本であるため感想の類が出揃っておらず、また同じ著者によるほかの日本語で読める作品もないため、そこからこの本の読み方を参考にすることもできない。そのため、とにかくモヤモヤさせられる読書体験となってしまった。(3,000円も払って読むべきだっただろうか……)

2投稿日: 2023.04.18