総合評価

(29件)| 11 | ||

| 11 | ||

| 3 | ||

| 0 | ||

| 1 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ丁寧な暮らしがいいわけじゃなくて自分を大切にできている暮らしがいいんだと思う 無理に食べたり、食べすぎて吐くのをやめたい

0投稿日: 2025.11.03 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

生きることは食べること。台所は雄弁。 多くの場合、家には台所がある。 台所は料理をするところ、と思っていたが、当然お菓子を作る場でもあり、コミュニケーションの場でもあり、、その人たちの人となりが出る場所なのだとよく分かった。 夫に先立たれた妻、子供の独立を機に食事を作らないことを決めた夫婦など、それぞれの台所があり、そこに物語がある。台所だけではなくインタビューを通すことで、こんなにも一生懸命に一つの人生を生きているのだと感じられた。 特に“酒と金魚”、“愛のあと“、”「おかゆ、梅干し」。忘れられない献立帳“、”料理写真をつまみに飲む男” 、”続・深夜の指定席”が刺さった。 テレビの作品で「ドキュメント72時間」というドキュメンタリーがあり、街を歩いてすれ違う、一見”平然と生きているように見える人”にも、こんなにも大きな出来事があったのかと驚かされる。それに近い、人が息づく様を強く感じた。 私自身の台所は今どう見えるのだろう。

0投稿日: 2025.08.30 powered by ブクログ

powered by ブクログなんの考えもなしに読み始めてたら、なんだか重い。正面から読むことがつらくなってくる。なんでつらい話が続くのだろう、と思っていたら、テーマが「喪失と再生」だった。喪失のなかには生活があり、再生は生活とともにある。生活の場である台所の役割は大きい。

0投稿日: 2025.07.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ色々な人たちの台所を取材した記事をまとめた本だけど、どれも台所にとどまらず、人生そのものの話につながっている。一人ひとり異なる喪失と再出発の物語を読むことで、わが人生について考えさせられた。 特に印象に残ったのは、「本と恋と団地ごはん」とか「八六歳。終わらぬ問いかけ」とか。 団地で読書会なんて、いいなぁ。料理を持ち寄ってわいわい食べたり飲んだり… 奥さんを亡くして一人になった男性に料理を作って夕食を共にしているとか…そんなふうに暮らせたら寂しくない。戸建てを建てたはいいけど将来夫が死んでからのことを思って不安になっているわたしには羨ましく感じられた。 86歳男性の記事は、「得意料理は”なし”と書いたよ。なんでも全部おいしいと思っているので。食事に優劣をつけるのが自分の価値観に合わないの」という断りから始まる。 「グルメ番組を見るのは好きじゃない。特別な料理と、そうでないものに分けられる感覚に違和感を覚えるのです。番組で扱われないようななんでもない食事でも、僕は感謝して食べる。食事は快楽や娯楽ではなく、生きるためにいただくものだと思うから」という言葉、いいなぁと思いました。 「生き方や価値観、哲学はみんな違うから、人はそれでいい。僕はそう思うだけ」というのもいい。 「毎日何してるんですか、ってよく聞かれるけどさ、自分の数学理論もまとめたいし、カメラも親鸞もある。女房が死んでから、何もすることがないっていう日がまだ一日もないんだよね」。

1投稿日: 2025.07.08 powered by ブクログ

powered by ブクログこのシリーズは割合好きでよく読んでいますね…! 社畜死ね!! ヽ(・ω・)/ズコー コロナ禍ということもあり、なんだか全体的に低調と言いますか、鬱っぽいエピソードが多かったような…あと若い層でも離婚って居ますね! それも結婚してからまだ一年ちょっとで離婚とか…そういうケースもあるのかなぁ? とか思いましたとも…社畜死ね!! ヽ(・ω・)/ズコー 僕の知り合いでコロナで亡くなったとか、そういう人はいないんですけれども、世の中を見渡してみれば…というか、この本を通して思うことは人っチューのはこの瞬間もどこかで亡くなっているのだということ…巻末で著者はこの本を喪失と再生がテーマだとか? おっしゃtっていたような気がしますけれども、まさにそのようなエピソードが溢れていたように思います…。 コロナが明けて少しでも明るいエピソードが読めればと今後期待しております…。 さようなら…。 ヽ(・ω・)/ズコー

0投稿日: 2025.07.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ最初の「酒と金魚」からもうグッときてしまう。「それでも食べて生きてゆく」が一つ一つのエピソードに深く込められている。実はシリーズものなので他も読んでみようと思う。

0投稿日: 2025.05.03 powered by ブクログ

powered by ブクログウェブ版で読み続けていたので、迷わず手に取った次第。書籍版は文章が中心なので、たくさんの写真が掲載されているウェブ版の方が好みかな。でも書籍は加筆修正もされているので、これもなかなか捨て難い…かな

0投稿日: 2025.03.10 powered by ブクログ

powered by ブクログaudible51冊目。 てっきり小説なのかと思っていたら、ノンフィクション。 さまざまな家族やカップル、ひとり暮らしの台所を取材し、それぞれの人生や思いが語られています。 嬉しい幸せな思い出も、悲しい辛い思い出も、それぞれの台所に宿っているのだなあと感じました。 特に、家族の死に向き合った方のお話と、パートナーとの別れを乗り越えた方のお話が印象に残っています。 悲しい記憶であるはずなのに、お2人の話がとても前向きで、心を打たれました。 食べるということは、生きること。 だから生きている以上、台所とともに日々暮らしてゆく。 夫と2人で暮らす我が家の台所を振り返ってみる。 最初に2人で組み立てた食器棚。 いろいろなものの配置や収納の仕方を考えて。 いただいたものや気に入ったもの。 暮らしやすいように、だんだんと形作られてきた台所。 わたしたちの毎日が刻まれているなあと思いました。

0投稿日: 2025.02.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ台所を見ながら、その人の暮らしや人となりを見る。 どんな台所で、どんなものを作り、食べるのか。 タイトルにもなっているので、そこは取材する上での重要な要素ではあるのだが、そこを通じて、傷ついたり、変化に翻弄されながらも生きている人たちの姿を映し出そうとしているようだ。 この本では、離婚、死別など、何かを「失った」人が多いが、失っても、台所で作り、食べて、暮らしていく。 年齢的に、自分もいつか「失う」時が来る(相手に「失う」経験をさせる可能性もなくはないだろうが)のだろうと思うようになった。 この本を読んで、またその時を考えた。

1投稿日: 2025.01.04 powered by ブクログ

powered by ブクログオーディブルできいたけど、写真が見たくてすぐに図書館で予約。どんな台所なのだろう。と。 11.3図書館で借りてきてきた本と照らし合わせてみた。うん。台所って面白い。

0投稿日: 2024.10.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ上の子が産まれて職場復帰した頃、のちに『新米母は各駅停車でだんだん本物の母になっていく』にまとまった大平さんのウェブ連載を読んでいた。 両両親遠方、零細企業で育休復帰は私が初めてという状況で、フリーランスの大平さんが今ほど制度も整ってない中、2人の子どもを育ててこられた話は刺さりに刺さり、勝手にメンターのように感じていた。 今回の台所の本はシリーズ3冊目とのことで、以前の本も読んだ覚えはあった。 しかし正直、『新米母〜』の衝撃が大きすぎて、それほどではないという印象しかなく、今回も電車で軽く読みはじめたら… うるうるを通り越して泣いてまうかと思った…! 内容は台所をきっかけとした人それぞれの人生模様、と私が書くと陳腐になってしまうんだけど、こんな軽い言葉で言い表せないことをちゃんと言い表しておられる。 さすが、の一言。 しかもこれは“文才”のようなテクニック的なことだけじゃないなと思う。 もちろんプロなのでテクニック的なこともあるんだろうけど、大平さんという人の目を通している感が強く、優しく謙虚な人となりがあってこそと思った。 良い読書体験だった。

0投稿日: 2024.07.05 powered by ブクログ

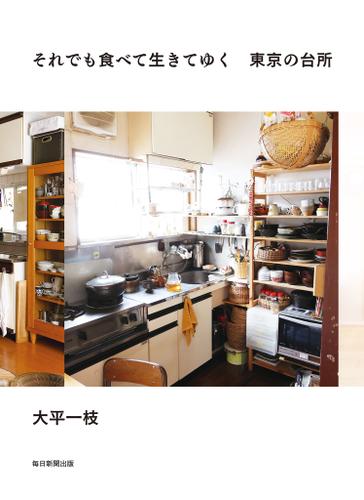

powered by ブクログありのままの台所を訪ね歩き、取材したルポルタージュ。10年たった今回のテーマは、喪失と再生。簡単ではないテーマ。 雑誌に載っているようなおしゃれなキッチンとは違う、素のままの台所。写真と共に語られた、その台所の持ち主の生活。リアルだからこそ、心に響いた。「何もを失わずに生きている人などいない。みな、何かを喪失し、それでも立ち上がり今日もごはんを作っている。」という言葉に、生きようとする、人の強さを感じた。家族を亡くして日が浅いなか取材を受けた方、伴侶との別れでひとりになった方など、みなさんの生きざまをうかがい知れて、私も頑張ろうと思えた。

9投稿日: 2024.03.19 powered by ブクログ

powered by ブクログNHK「あさイチ」でこの本を知って、読みたいと思った。 「台所」を舞台に一般の人、プロの料理人など、さまざまな人の人生の一部を「喪失と再生」というテーマで書かれている。 一人一人のお話は短い章でまとめられているが、少しの写真と大平さんの文章で、心にぐいぐいと詰め寄ってくる。 読みながら、何度も泣いてしまった。 テーマが重いので、暗くなりがちだけど、その中に必ず一筋の希望があって、立ち上がって、それでも食べて生きていく姿が心に沁みた。 おすすめしたい本。

7投稿日: 2024.02.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ実は朝日新聞デジタルマガジンを、書籍化される前に隅々まで読んだことがあります。 食を大事にしている身としては、連載の企画時点で四つ星。 台所を糸口に始まる住みて手の物語の第三弾は、喪失と再生がテーマ。 ライターさんのインタビュー能力高し。 ヘビーなテーマに対して綺麗にまとまっていて、難産だったことが伺える。 いつか自分にも訪れる別れのことを考えさせられる、良い本でした。ということで星5つ。 余談だけれど、徒然ハナコさんがこんなところに!と大興奮。 あと、黒川紀章のカプセルの中の暮らしを垣間見れたのは面白かった。 書籍の第一弾と第二弾は読んでいないので、それらも読みたいと思った。

0投稿日: 2024.01.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ「何も失ったものがない人などいない」 本当にその通りだと思います。 両親を看取り、愛犬も看取り、子供たちは新しい家庭を築き、今、夫と二人暮らしになり… 料理と言えるものを滅多にしなくなりました。 一歩外に出れば、食べたいものは自分で作らなくてもいくらでも食べることができる世の中ですが、 やはり、大切な台所。 年末の大掃除も、ここだけは徹底的にやる、わたしの大切な場所。 東京に住んだことはないけれども、 わたしはわたしの思いを込めて、大好きなキッチンを守って行こうと思えた本でした。

9投稿日: 2024.01.07 powered by ブクログ

powered by ブクログなんでもない普通の人たちが食事をつくる「台所」を中心に、そこで食事を作り、暮らす人々を取材しているシリーズ。 今回はそこに「喪失と再生」というテーマを設けている。死別や離婚など様々だが、長く生きる事で何も失ってなどいない人はいない。皆が何かを失い、その喪失感と向き合いながら台所で食事を作っている。 もう少し軽い感じの読み物を想定してページを開いたが、予想外にずっしりと胸に響く話が詰まっていた。

8投稿日: 2023.12.17 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

シリーズなことに気づかないまま読み始めてしまった。途中で気づいたけど、まあいいやと読了。遡ってみたい。うちのキッチンにはどんな話があるだろう。話、どころじゃないけどね、今はまだ。

0投稿日: 2023.12.06 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

台所にこんなにも人生が詰まっているんだと驚いた。それぞれのこだわりも写真から伝わってきて、置いているものも一つ一つ思い出があると思うと台所は大切な場所。

2投稿日: 2023.11.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ愛犬の秀太朗が亡くなって、最初に読んだ本。 喪失感は無くならないが、この本を読む事で 復帰する後押しをもらえた。 このタイミングで、ふらりと寄った本屋で陳列されて いたのは何かの縁。 大切な一冊になった。

4投稿日: 2023.10.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ前作よりもそれぞれのエピソードに一瞬戸惑い、少し戻って再度読むことが重なりました。 まえがきで今回のテーマが「喪失と再生」であると明かされてはいたものの、大切な人を亡くして間もない方、成人を迎える事で親との縁を断てることを待っている方などのお話が、台所や料理の話とリンクすることで、より生々しさを帯びて伝わってきました。 台所に焦点を当てているから一層そう思うということを差引いても、やはり”食”はその人を知り、想う時に少なからずついてまわること。あらためてそう思いました。 料理がもともと好きだった人もいれば、少しずつ料理を覚えて愉しみを見出す人もいるし、逆に料理をする気をなくしていく人もいる。 料理に前のめりな人ばかりがでてこないのが好きです。

1投稿日: 2023.09.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ2023.08.26 台所のインテリアの本かと思って図書館で予約して借りてみたら全然違っていて、台所を通して見る、その人の人生を綴るインタビュー集だった。 書き方は淡々としてるのに、食べるという行為やこだわりからそれぞれの人生の重みが感じられて、すごくズシンと来るものばかりだった。いい意味で期待を裏切られた。どの人生もドラマがあって、あのお家の中一つ一つにもこんなドラマがひとつずつあるんだろうな…と思った。 以前著書を読んだツレヅレハナコさんも出ていてびっくり。 同性カップルで、子供をもうけようとした矢先に精子提供者と浮気して結婚してしまった人のお話が衝撃的だった…私なら立ち直れない…。 パートナーを亡くした(失った)方のお話が多くて(しかもみなさん若くして突然発症し短期間で亡くなっ方が多かった)、自分のこの幸せは当たり前のものではないんだなと痛感。 あと4か月で家がたつ。これから先どうなるかはわからないけれど、大切な家族と後悔のないように新居で暮らしていきたい。

0投稿日: 2023.08.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ大切なものを失いながら、それでもみんな立ち上がり、今日もごはんを作っている-。台所と食を通じて人生を立て直した人々を描くノンフィクション。朝日新聞デジタル『&w』連載を大幅に加筆修正し、新たな取材を加え書籍化。 いろんな物語があった。

0投稿日: 2023.08.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ弟から薦められた本。人生の分岐点、人生が変わっていく時に、ふと食が隣にいるような。 色々あるけど、ふと振り返る時、後悔や落とし物があるのだろうなぁと。 薦めてくれた弟に、ありがとう!

1投稿日: 2023.07.14 powered by ブクログ

powered by ブクログこの本の前に著名人を取材した本を読んでいたけれど、 この本の奥深さに、前に読んだ本が吹き飛んでしまった。 子供にたかりにくる親はドラマの中だけじゃなかった。 色々な困難があっても、それでも食べて生きてゆく人たちに励まされた。 ありきたりだけれど、今生きている時間を大事にしよう...と思った。

4投稿日: 2023.07.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ素敵な本でした。今のところ2023年一番‼️ ルポルタージュらしい。 生と死が絡む話で、少々重いけれども、人の生きざま、変化、残された人の想い等々、心に沁みます

1投稿日: 2023.02.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ夕方にコンビニに行くとお弁当だけでなく一人用のおかずが豊富に用意され棚の前には高齢者がどれを買おうかと吟味しています。単身世帯の増加は個食を年齢性別問わずの「当たり前」にしているようです。そういう意味ではコストの問題を超えて、料理を作る、人と食べる、という昔の「当たり前」は非常に豊かな行為になってきていると思います。「衣食住、足りて礼節を知る」と言いながら消費社会を猛進していきた日本人の暮らしの今を知るのは「食」と「住」の交差点である「台所」が一番、ふさわしいのかもしれません。本書に登場する「台所」という舞台の主演俳優たちは、料理を作る、人と食べる、という個食という内向きのベクトルを外向きに向けてコミュニティ食(勝手にネーミングしましたが、これもコ食だ!)で物語を描いている人々です。それはかつての当たり前の家族制度とは違う繋がり方の選択であり社会変革は、台所革命から起こっていると感じました。台所って「おふくろの味」に代表とされるコンサバプレースに思い込んでしまうのは終焉していて、いまやリベラルの起点なのだと思いました。そういう意味では朝日新聞デジタルの&Wの連載ということを差し引いても男性の存在感、薄い薄い。

4投稿日: 2023.02.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ食べることを通して見える生き方と死に方。何かを失いながら、それでも、その苦しみと痛みを抱えながら、それを埋めるため、忘れるため、大切にするため台所に立ち続け、食べて生きる。台所は確かに人生なのかもしれないと思わされる。 #もえ読書

0投稿日: 2023.02.04 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

2022/11/26リクエスト 3 とても良かった。 東京の台所から、筆者の本を読み始め、次の男と女の台所、で今回。 ライターとして、心の芯に訴える文章を、嫌味なく書く方。どの台所にも、語り尽くせない思いがある。 今回は全体に辛い経験の方も多かった気がするが、それさえも大平氏の筆力で、一つも無駄なことはない、と描かれている。 そして、最後にこの仕事を初めて何年か経った頃、慣れから、経験にあぐらをかき、なんとなーくこう書けばまとまるだろう、と感じていた時期もあった。 と、素直に書かれているところに好感を抱いた。 誰も、こんなこと書かなくっても気づかない。 それをわざわざ文章にする、ということが、大平氏の今後のますますの発展、というのか、今まで以上に必ず書く、そんな固い気持ちを受け取った。 「何も失ったことのない人などいない」 どんなに幸せそうに見える人でも何かを失いながらどうにか自分を収め、繕いながら生きている。 この文章に共感し、少し救われた。 私の台所もぜひ、大平氏の目から見た視線で書いてほしいと思った。

3投稿日: 2022.11.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ様々な人々の台所の写真と共に綴られるルポルタージュ。喪失と再生がテーマとなっているように何かや誰かを失い、また歩き出していく方々のお話に涙と共に読みました。誰かと食事をともにしていくことの大切さをもう一度認識できました。

1投稿日: 2022.11.25