総合評価

(19件)| 3 | ||

| 10 | ||

| 5 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ江戸時代の女性の旅について、当時の道中記などを元に考察する本。サクッと読める。どんな立場の女性だったのか、どんなメンバー構成だったのか、どんなルートだったのか、何にいくらお金を使ったのかなど、興味深く読んだ。 名所旧跡巡り、芝居見物などのエンタメ、グルメに買い物と、観光旅行の楽しみは今とあまり変わらないようで、元の道中記を読みたくなる。

7投稿日: 2025.06.03 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

江戸時代に女性たちがどうやって旅行して、その目的地や経路、費用、食べた物、などなどについて記述した一冊。 女性は必ず男性(家族、親類縁者、従者など)と一緒だった。お金は為替を持って移動し、要所要所で銀貨や銅貨に換金していた。関所には抜け道があった。買ったお土産などは宅配便で送っていた。妓楼に上がって踊りなどを楽しんだ。 必ず名所旧跡を訪ねた。 などなど意外な面も多くあって、面白い。

0投稿日: 2025.06.02 powered by ブクログ

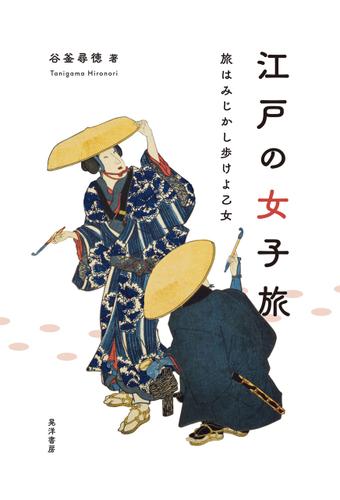

powered by ブクログ近世後期に大流行した旅は歩くことがメインであったため、旅する女性たちが辛い目に遭うこともありました。その女子旅を安全で快適にしたものは何だったのでしょうか。また、旅費をかけて楽しんだお買い物、名所めぐり、グルメなどを通じて、活発な江戸の女性像を描いてみましょう。(e-hon)

0投稿日: 2025.04.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ江戸時代、女性もこんなに歩いて旅行していたと知って驚いた。何となく、男性しかそんな事はできない世の中だったのではという偏見があったので。先日、自分も東海道を宿場町づたいに歩くという経験をしたので、同じように江戸時代の女性達も歩いていたんだなあと思うと感慨深い。 そして当時の女性達が今のような靴でもないのに1日で30キロほども歩いていたという事にびっくりした。現代人は明らかに退化している… 自分の地元の宿場町の名産物のお菓子は、子供のときには何とも思っていなかったが、江戸時代から脈々と伝統的に受け継がれ、今でも売られていることに感動を覚える。 江戸時代の女性たちが各地の宿場町を通り、スイーツを食べ、買い物して、神社仏閣を参り、温泉で疲れを癒す…完全に今の自分とやっている事が同じで、タイムスリップしたらめちゃくちゃ気が合いそうだな、と想像してしまった。

1投稿日: 2025.01.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ江戸時代に大流行した「お伊勢参り」は、男性だけではなく女性も参加しています。彼女たちはどんな身分で、どのような格好で、どのくらいの距離を歩いたのでしょうか?平均で30km程度は歩いていたという江戸時代の“女子旅”について解説した良書です。

0投稿日: 2024.11.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ最近テレビで多い「お散歩旅」の関係からか、 歩き旅がブームのようです。 東海道などの五街道を歩くためのガイドブッ クなども発行されています。 江戸時代では移動手段はほとんど歩きであっ たのは当然ですが、移動者は男性に限られて いたと思われがちです。 しかし女性も歩き旅をしていたのです。 もちろん商家などの裕福な家柄の女性に限ら れてはいましたが、移動手段は当然歩きです。 それも2泊3日などではなく、100日以上もか けて西日本を巡っていたりするのです。 面白いのは当時も「女子旅」を満喫している 点です。 名所やお芝居を観たり、グルメを楽しんだり と現代と同じです。 江戸時代という泰平の世だからこそ、女性で も安全に旅することができたことが伺えます。 平和だからこその現代もレジャーを楽しめる ことに有り難さを感じる一冊です。

4投稿日: 2024.11.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ時代物のドラマの女性は使われて、弱くて、という印象だった。けど、時代小説の中の女性たちは生き生きとそのときを生きていて、事実はどっちに近いんだろう?とおもっていたところこの本に出会った。歩く、食べる、楽しむと現在に通じる旅をしていたことに驚いた。お土産をわすれずに買うところもほほえましかった。

1投稿日: 2024.02.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ同著者の「歩く江戸の旅人たち」の女子版とも言える。 まあとにかくよく歩くことよ。1日平均30キロ。。。 そしてお土産買ったり、名物食べたり、楽しんでるなあ。

2投稿日: 2023.08.07 powered by ブクログ

powered by ブクログむかし清野さんという女性が 江戸時代に旅をした話を読んで おもしろかったのですが この著者はそういう資料を集めて いろいろ比較できるようにしてくれた。 るるぶ・まっぷる的なものが 当時からちゃんとあったのが楽しい。 「名所図会」とか。 行けない人も行った気になれるのは今も同じ。 伊勢参りや家族の転勤つきそいなど 明確な目的がないと旅もしにくかったけど 行くとなったら、もう寺社のおまもりや 伝統薬に地元の名産品も買っちゃうし おしいしもの食べて、芝居小屋まで入っちゃう。 あと、旅の必需品に鏡や櫛、びんづけ油などの 化粧品がしっかりふくまれてるのが女子。 それにしても、すごい健脚だったんですね。

2投稿日: 2023.07.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ江戸といっても最後の方になるが、少し裕福な女子は伊勢神宮を始めとして旅を楽しんでいることがよくわかる。関所を裏道から抜けたり、1日に50kmも歩いたり困難なこともあったが、名所旧跡を訪ね、芝居見物をし、名物を食べる。そのバイタリティが素晴らしい。 また、たくさんの絵や図表があって分かりやすかった。

2投稿日: 2023.07.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ江戸時代が舞台の小説が好きでよく読むから、面白かったし、とても興味深かった。 こんなに詳細な記録が残ってることにまず驚きだし、女子が好きな事って今も昔も変わらないんだなと思うと、遠いはずの江戸時代が今と繋がっているんだなーと、当たり前の事に改めて気がついた。食いしん坊のきよのさん、面白すぎ! そして、昔の人の健脚ぶりには敬意を表したい。

2投稿日: 2023.06.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ江戸時代の女性たちがどのように旅を楽しんでいたかがイキイキと伝わってくる一冊でした。 人気ルート、日程、メンバー、持ち物、道中の様子(大変だったことやお土産品など)、旅の費用、グルメまで項目ごとに史料を読み解いて再現できそうなくらい分かりやすくまとめてありました。 というか再現ドラマとかやってほしい! 於以登さまのデラックスセレブ旅、中村いとさんの史跡と芸能の旅、清野さんの東海道グルメ三昧とか、すごく面白そう。

1投稿日: 2023.06.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ近世に入り、泰平の世が実現するに伴い、人びとが教養を身につけ、経済も成長、貨幣経済の浸透や交通インフラの整備から旅行業も発展した。 特に近世後期には、伊勢をはじめ諸国の神社仏閣を巡る旅が大流行、ゆく先々で名物を食べ、名産品を購入したり、道中を遊び尽くす観光旅行の形も創り上げられていった。 旅行環境の整備や女子教育の普及で女性旅も盛んになったようで、本書は、この点に着目、当時の旅日記や名所図会など参考文献を読み解きながら「女子旅」を考察、活発な江戸の女性像を浮かび上がらせる。 印象に残った記述を以下に列挙しておく。 ・旅行メンバーは安全のため、男性の同行者を交えたグループ旅行が多かった ・総歩行距離は短いものでも300キロ、長いものでは3000キロに迫った。1日平均31.4キロを歩いた ・関所を通る際、男は無手形でも許可されだが、女は関所手形が必須、ボディチェックも厳しかった。 ・川越人足へのチップ、関所破りの斡旋業者の利用など、金次第で旅の困難さは軽減できた ・旅の流行に伴い草鞋の消費需要が高まった。旅先で買い換えが生じ、捨てられた草鞋は近隣農家が持ち帰り新しい草鞋の材料にするというリサイクルが確立されていた ・両替と為替という貨幣制度は、旅人の持ち物を軽量化し、多額の現金を持ち歩く危険性から遠ざける有効なシステムだった ・旅の流行に当て込んだ旅行ガイドブックやお菓子などの買い物案内カタログが出回っていた ・旅先の買い物は、御守り、数珠など神社仏閣の土産物、薬品類が多かった この他、宿屋の料理、道中の名物など、グルメ情報も多く掲載、多くの参考文献や絵、図表を使って、できるだけ、興味を引くよう工夫されている。 ただ、それでも本質的には、歴史知識を学ぶ本という固めの印象が残り、これらの情報を盛り込んだ等身大の主人公が躍動する創作の「女道中記」があれば読んでみたい気分になった。

1投稿日: 2023.05.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ面白かったです。江戸時代の女子は活発、健脚で旅を楽しんだのですね。実際の細かい資料にも驚きました。グルメ事情まで記録があるとは。

1投稿日: 2023.05.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ江戸時代の女子旅はどのようなものだったのか? 旅日記等で見えてくる旅の姿を紹介し、詳細に説明する。 第1章 旅立ちの前に 第2章 女性たちはどのように歩いたのか 第3章 女子旅の困難 第4章 女子旅の家計簿 第5章 女子旅の楽しみ方 第6章 女性たちの旅グルメ 各章末に参考文献有り。 江戸時代の身分も立場も様々な女性たちの、旅の様子。 それは、彼女たちや、同行した者の旅日記に書き記された。 妻と旅した伊能忠敬や母と旅した清川八郎の記録もある。 目的も目指す場所も様々だが、目的地以外の場所にも足を運び、 1日約30㎞の距離を歩く健脚ぶりで、闊歩する。 半年にも亘って広範囲を旅する者がいることの驚き。 旅装や歩行の心得、関所・難所・大河の困難、 旅費と支出の内訳、両替と為替、宿、草鞋の耐久性と草履。 そして、買い物三昧に名所巡り、芝居見物、温泉、グルメ。 分かり易い文章に、画像や地図、図表が多く、 まるでこちらも旅するかのように、楽しめました。 街道に旅人向けの草鞋の販売と、使い古しの草鞋専用の 集約所があり、リサイクルされていたことも分かりました。 名所旧跡巡りの場所を読んでたら、バス旅行で行った場所が あり、これらの場所を1日で歩いていることに驚きました。 多分一生に一度の旅を、大いに満喫するタフさと健脚はすごい!

8投稿日: 2023.05.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ江戸時代の女性の旅行事情を様々な資料からまとめた本。江戸時代の女子旅と聞いて、真っ先に思い浮かんだのは、「入り鉄砲に出女」。やはり箱根の関所で、西に向かうのはかなり厳しかったよう。それ以外の関所においても、それなりに難儀した模様。 江戸時代も中期以降は、幕藩体制や社会の安定、貨幣経済の発展等もあり、旅がしやすくなってきた。女性にとってもそれは同じこと。さすがに、女性の一人旅や女性のみの団体での旅は危なかったらしい。男性に同行したり、荷物持ちの男性を同行させたりしていた。 当時も観光、ショッピング、グルメ等を目的に旅していた。そこは現代と変わらない。それしにても、昔の人の健脚ぶりには改めて驚かされる。

25投稿日: 2023.04.26 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

歩いてるんだからすごい。歩ける社会だったのがすごい。江戸の御代はいろいろ訳わからなそう。時代劇だけじゃなくて。

1投稿日: 2023.04.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ江戸時代も人々が変わらず旅をしていたことの面白さと過酷さに感心しっぱなしでした。さまざま、当時の名物やガイドブック、旅グッズなど、興味深かった。 荷物や服装など、旅装を整えたにせよ今とは全く違うものだっだろう。ほとんどが徒歩移動で日本国内を回っていた当時の人たちの健脚さが伝わってくる。 ところどころ地図や絵が入っているのも良い。 元になった日記など読めたらな、と思いました。

4投稿日: 2023.04.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ昔の日本史の授業では江戸時代は圧政の時代だったが、実は実は平和でそれなりに裕福な時代であったことを教えてくれる。一次資料を駆使して再現する女子旅の詳細。 服装や食事、各宿場の名物など。お伊勢参りをメインに多くの名所旧跡を巡る。当たり前だが全て徒歩。一日40km近くを歩く江戸時代の人々の健脚には驚き。為替、両替など旅を支える制度も江戸時代には発展している。

3投稿日: 2023.04.06