総合評価

(3件)| 1 | ||

| 0 | ||

| 1 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログやっぱり自分に哲学の知識がないから、十分に理解できなかった。 「良い‐悪い」や「きれい‐きたない」という審級は、母と子の関係から形成される。さらに、社会との関わりの中でも形成されていく。 審級価値は本体のような絶対的なものではなく、言語ゲームのなかで集合的に信憑される。つまり生成される。そんな感じ? 戦争、暴力原理、闘争原理の話が唐突だったように思えた。上巻の最初と下巻の最後。自分が十分に理解できていないから、そう思えただけとも思う。 時間があれば再読したい。あと、第3巻が出たら頑張って読みたい。

0投稿日: 2020.03.22 powered by ブクログ

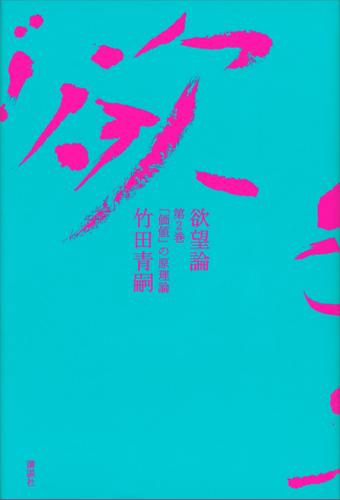

powered by ブクログ第2巻も550ページに及ぶ大作でやっと読了。著者の展開する現象学の手法に基づいて真善美の価値観について論じたのが第2巻の内容。先人の知恵も拝借しながら、著者独自の論を展開。「価値観はどのように形成されるのか?」という問いについて、見事な形で答えたのが本書。竹田現象学を理解している方にとっては、結論は「まさにこうなるな」と納得できる内容です。

0投稿日: 2019.08.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ第2巻では、著者自身の理解するフッサールの発生的現象学の方法にもとづいて、われわれがこの世界のなかに「善」や「美」をはじめとするさまざまな価値を見いだすようになるプロセスを解き明かそうと試みられています。 著者は、ハイデガーやレヴィナス、フロイトやラカン、さらにカントをはじめとする西洋美学史を幅広く参照していますが、彼らの思想はいずれも、ニーチェとフッサールによって清算されたと著者が主張する「本体論」と「相対主義」のアポリアに陥ってしまっていると断じています。あいかわらず大鉈で西洋哲学史を割り切る議論というべきで、それぞれの思想をていねいに検討しているとは、とうてい思えません。 むしろ本書の見るべき内容は、著者の主張するエロス的な感受性の形成史が詳細に論じられている点にあるように思います。とくに「母」と「子」の関係のなかから、もっとも原初的で身体的なエロス的感受性が弁証法的に高度な段階へ向かっていくプロセスが詳細に論じられています。 また、ロマンティシズムやエロティシズムの本質を、著者の理解する現象学的な本質観取の方法によってとりだす試みもなされています。これについては『恋愛論』(ちくま学芸文庫)でも論じられていましたが、著者の欲望論の体系のなかにあらためて位置づけなおされており、興味深く読みました。

0投稿日: 2018.07.12