総合評価

(62件)| 35 | ||

| 18 | ||

| 4 | ||

| 0 | ||

| 0 |

ゆうた"powered by"

ゆうた"powered by"

泉さんの背景が知れたこと、それが憤りからくる志が現れている。予算はあるが使い方に変化をもたらすことができないお役人さんたち。世の中のために動きたいけど動けないしがらみを排除していく難しさがあるがなんのために一生懸命働くかを考え実行していくためのきっかけになるのではないかと思う

0投稿日: 2025.04.10 からあげ"powered by"

からあげ"powered by"

元明石市長の泉房穂さんが行った市の改革を中心に書かれた本。 障害のある弟さんのいる泉さんは、政党や業界団体の支持なく明石市長に当選し、子どもや障害者に冷たい社会を変えようとされます。公共工事の予算を削って福祉に予算をつけようとすると業界団体、議会、公務員の抵抗にあいますが、最後には国からも視察が来るほどのモデルケースとなる市へと改革を行いました。 元々、泉さんは関西のニュースで取り上げられることが多く、色々な発言をマスコミが揚げ足取りで報道している印象でしたが、一方で明石市民から強い支持を得ていることを知って気になっていました。今回、本書を読んで泉さんの人となりや行った改革を知れて良かったです。

0投稿日: 2024.11.14 ごってん"powered by"

ごってん"powered by"

このレビューはネタバレを含みます。

テレビに出てる癖の強い人くらいしか思ってなかったですがこんな素晴らしい事をした人かと読後は感動してしまいました。障害を持った弟がいてその体験で明石を世の中を変えてやろうという強い思い、施策が素晴らしいと思いました。国レベルではやるのは難しいのかもしれませんが見習って欲しい。特定の層がメリットを享受する政策はダメという所に共感しました。

0投稿日: 2024.10.13 井鳥ヨウ"powered by"

井鳥ヨウ"powered by"

市役所の”使い方”が分かった。 足りないところはもっと声をあげていいのだと思った。 泉さんは人を想うあたたかいまなざしを持っている。

0投稿日: 2024.10.02 ねこ"powered by"

ねこ"powered by"

「こどもに優しい社会はみんなに優しい社会」というのは、本当にそうだなと思う。 無駄を省き、その地域にあった政策を迅速に行うこと。それも殺害予告や妨害に何度もあいながら… どれほど困難なことだっただろう。 私もタイトルにあるように「日本の政治をあきらめている人」なんだけど、せめて選挙にはしっかり行くとか、出来ることをやろうという気持ちになった。 他力本願だけど、こんな風に社会を変えてくれるかも!というような政治家が登場してくれないかな。

26投稿日: 2024.08.21 beiraine"powered by"

beiraine"powered by"

自分だったら、志はあっても行動までする勇気は持てないと思う。 一度でも殺人予告を受けた時点で頓挫だろうな。 素直に感服。

0投稿日: 2024.08.17 さとー"powered by"

さとー"powered by"

テレビで拝見し、どのような生い立ちでなぜ改革に取り組めたのか気になり、読みました。 バタリティや志の凄さに圧倒されましたが、市民や市の職員もまた少しでも生活しやすい街づくりをしていたのだろうと思います。 今の自分に何ができるか分かりませんが、目の前の人を想像しながら、互いに住みやすいように行動していきたいです。

10投稿日: 2024.08.04 nksntks0922"powered by"

nksntks0922"powered by"

読了。強い人だと思った。ホリエモンとの対談動画を見て、本を読んでみようと思った。読むのは、大変だった。熱かった。政治家を辞められたのはもったいないと感じた。

1投稿日: 2024.06.24 kohamatk"powered by"

kohamatk"powered by"

この人は凄い。明石市長になるまでを描いた序章は、文章もうまいから小説のよう。ウルウルしながら読んだ。 漁師の家に生まれ、子供時代は、障害を持って生まれた弟を世話しながら過ごした。母親からは、弟の面倒を最後までみなければならないから、2人分稼げるようになれと言われ、精一杯勉強して東大に合格した。卒業後はNHKに就職したが、書店で石井紘基の本を手にし、仕事を辞めて選挙を手伝ったが落選。石井からは、司法試験を受けて弁護士になることを勧められ、4回目の挑戦で合格した。石井はその後、衆院議員に当選したが、2002年に刺殺されたため、その遺志を継いで、2003年の衆院選に臨み、当選した。国会では、犯罪被害者等基本法や無年金障害者救済法を担当し、成立させたが、2005年の郵政解散選挙で落選した。その後、明石に戻って弁護士の仕事を再開したが、2011年に明石市長選挙に立候補し、すべての政界や業界の支持を受けた対立候補者を破り、当選した。 「どんな選挙をしたか」と 「どんな政治をしているか」は、深くつながっている。 〝政党”や“業界団体”に担がれて選挙をやれば、 そちらを向いた政治になる。 市民とともに選挙をやって勝ち切れば、 「市民のための政治」が可能になる。 日本は、いまだに公共事業に多くのお金をつぎ込んでおり、GDPの7.3%(2017年)。イギリスやフランスよりも多く、アメリカより6割以上多い。一方で、子供などへの家族支出は、スウェーデン3.4%、イギリス3.2%、フランス2.9%に比べ、日本はわずか1.56%と半分程度。 自治体のトップには予算の配分を変える権限がある。税金を子供に使うことによって、子育て層から町へとお金が動き、地域の経済も回る。子どもの予算を12年間で倍増させ、職員を3倍に増やした結果、人口は10年連続で増加した。 日本には離婚後の子供を守るルールがないため、明石市では、離婚届を取りに来た人に「子供の教育に関する合意書」などの参考書式を配ることを始めた。この取り組みは厚生労働白書で紹介され、その後、法務省がこれをモデルにパンフレットを作成し、全国の自治体に配布した。 外交や安全保障などは国が担い、観光、経済政策は広域で対応、福祉、健康、地域の安全、生活支援などは市町村が担うのが合理的。 企業や団体の応援で当選した議員は、最初から一般市民よりもその企業や団体を見ています。それに加えて政治家からの口利きを期待して、企業や団体などから献金の打診も山ほどあります。さらに国会議員ともなると、空港やフライト、鉄道だけでなく、都心の一等地の宿舎などで優遇を享受できる。置かれた環境が過剰な特権につながり、さらなる勘違いを生じさせる。そのしわ寄せを受けるのは一般市民です。

1投稿日: 2024.06.21 Shogo Fujita"powered by"

Shogo Fujita"powered by"

出来ることなら明石市で子育てしたいな!と思う。 リーダーとして「どこに向かって誰のために何をするのか」が明確でブレない。とてつもないプレッシャーや『嫌がらせ』はそれはもう凄かったと思います。 もちろん市長のもとで働く公務員の方々もそれはもう大変だったでしょうね。でもそのおかげで今は日本中で羨ましがられる市になっています。大変だけど、その分、すごい『やりがい』『充実感』があるのではないでしょうかね☆

1投稿日: 2024.04.29 ざき"powered by"

ざき"powered by"

明石市長だった泉房穂の書籍。改革派で、既存権益にすがる人達にとっては目の上のタンコブだろう存在だが、市民の方を真摯に見つめて、既存の考えに囚われず、できることを一つ一つ成し遂げられた意志、力量には脱帽。やや自慢のストーリーも多い印象は受けたが、型にハマらず戦っていくスタイルには勇気づけられた

2投稿日: 2024.04.20 1825356番目の読書家"powered by"

1825356番目の読書家"powered by"

前半は筆者の自伝のような形で半生が語られ、途中から明石市の政策が紹介されている。 筆者の生き方も、明石市の政策もどちらも興味深く読めた。 泉さんは最後は不祥事で引退という結末を辿るが、それでも明石市に残した実績を考えると稀有な政治家だと思った。

0投稿日: 2024.04.01 シュン"powered by"

シュン"powered by"

3.5。兵庫県明石市の元市長による著書。明石市で行った政策や活動がメインだが、非常に面白かった。中学校の給食費の無償化や医療費無料の18歳までの拡大、第二次以降の保育料無料といった子育てに重心を置いた政策は非常に素晴らしい。また、その予算もやりくりで何とかしたとの事も素晴らしい。実際、役所の知り合いの話や年度末恒例の道路工事など、無駄とは言わないが、ここは削れるだろうってところはたくさんある。それを実行し、明石市を明るい町にした著者は本当に凄いと思う。ただ、夕張市の例もあるので、本当に予算は貯金できたのか?(大赤字や借金まみれ等)と疑ってしまうのもある。 もし、この本に書いている事が本当なら、是非、 自分の街の市政を任せてみたい!

13投稿日: 2024.03.17 みみり"powered by"

みみり"powered by"

「みんなにとって優しい社会の実現」はとても大事。選挙権のある大人はもちろん、中高生にもオススメしたい1冊。 明石市といえば、子育てに手厚い街。 泉市長といえば、口は災のもとで暴言吐いたオッチャン。 その程度の情報しか持っていなかったけど、いつだったか雑誌VERYで紹介されていた記事を読んで、「子育て世代はちゃんと政治家選ばなアカンわ」と思って図書館で予約。 冒頭、アツい思いに感動して、電車の中で読んでたのに思わず泣いてしまった。 猛勉強で東大、政治家になる前に弁護士、市長になる前に社会福祉士の資格取るとか、努力の人なんだな。 誰も置き去りにしない、みんなに優しい街 市民を市役所窓口でたらい回しにしない 本当に支援が必要な人は、市役所に相談することすら発想がないから、市役所職員のほうから出向く 素晴らしい。市民として、こういう市長を選びたくなるのはとてもよくわかる。 しかし、正義感強めでアツい人って、どうしてもパワハラと紙一重になりがちな印象…。職員は大変だと思う。 自分が若い頃だったら、こういう人の下で働いてスキルを高めたい!と思っただろうけど、もはやすっかりぬるま湯な生活なのでガンガンやられると精神的にキツそう…。 やったことが多すぎて、功績自慢な感じもしてしまって星をひとつ下げたけど、それだけのことをやってきたのはすごいこと。 国がやらないなら、明石市でできることをやる。 会社のルールを変えるのは無理でも、部内なら変えられるかもしれない…という勇気はもらえた。 政治家を選ぶって、市民としての権利と責任なんだよな。 アツい人は正直苦手…だけど、もっと社会がよくなるように政治家はアツい人を選びたいと思った。

18投稿日: 2024.03.15 タム"powered by"

タム"powered by"

政治に対する不信感が日に日に増していく中で、メディア等での発言・発信に共感を覚える泉氏のことが気になり、本書を手に取りました。 結論から言うと、泉氏の政治に対する姿勢、市民に対する姿勢に、ただひたすら感動しました。 本書は、泉氏の生い立ち、政治家を目指したきっかけ、政治信条、明石市長としての取り組みと苦悩が事細かに書かれています。 明石市長を引退した今、明石以外にその考え等を広めていく活動に取り組んでいる最中のようですが、他市町村、都道府県、国が考えを改めるきっかけをもっともっと与えてほしいと願うばかりです。 また、本書を読むと、利権に絡んで市議会や市役所が嫌がらせのように泉市の取り組みを妨害してくる様子も分かります。 その妨害にもめげず、泉氏の覚悟たるや凄まじいものがあると理解できるのですが、逆に「ここまでの覚悟がないと務まらないのか、、、」とも感じたのが正直なところで、泉氏以外の次の成り手が現れてくるのかと不安な気持ちにもなりました。 早く日本が良くなって欲しい!

1投稿日: 2024.03.07 ちゅやこ"powered by"

ちゅやこ"powered by"

みんなにやさしいまちづくりをしたいという政治信念 そしてその政治信念に至った経緯 どういう政策を行ってきたか これからの展望 自伝形式で書かれている。興味深い内容で、心動かされる。

1投稿日: 2024.03.01 でーひー"powered by"

でーひー"powered by"

泉氏の熱く、断固たる決意と思いを実績と共に綴った一冊。1文1文から情熱が伝わってくるようで圧倒されそうになる。 地方公務員としては職員との闘いの章があるあるで面白かったです笑

0投稿日: 2024.02.25 facecollabo"powered by"

facecollabo"powered by"

社会を変えるためには、政治家だけでなく、一人一人の市民が意識を変えて行動することが重要であると改めて感じました。

11投稿日: 2024.02.21 ayu54"powered by"

ayu54"powered by"

元地方公務員です。それこそ関西の地方の役所に勤めていましたが、読んでて うん、うん、わかる〜って思うことが多かったです。市や国の状況ってもちろんそのときによってかなり変化があるのに、予算ですら 去年と同じでいいよね〜ってことがかなりありました。あとはひとつのこと決めるのにこれでもかって時間がかかり効率も悪い。座ってるだけの老害みたいな人が1番給料高かったりもするし、若い人はやる気なくなると思います。内容については、若干アピール多いなって思ったのと、安定と楽を求めて明石市役所に就職したやる気ない食育にはウザがられてそうって思いはしました。でも市民にとってはここまでやってくれる人は本当に信頼されそうですね。国会議員も私利私欲はおいておいて、この方ぐらい国民のこと考えて政策とか実行してくれたら日本もまだまだよくなりそうです。

2投稿日: 2024.01.19 みな太郎"powered by"

みな太郎"powered by"

熱い本。 このような原体験をもつ草の根政治家がいたことがとても嬉しい。こんなにも言葉と行動が伴っている人が有難く希少に思えるほど今の政治家に誠実な人がいない。悪しきニア世襲制。 「おむつ定期便」「コロナ禍サポート券配布」など困り事を何重にもフォローする理に適った政策に好感を持った。 政治家の立候補の原因、学歴や経歴以外の生い立ちってわたしたちが選ぶ上で重要な判断基準になるんじゃないかな。何が理由で、何をしたくて立候補したか。 特に、経済の向上を叫ぶ政治家には注意が必要。誰の為の経済か。よく見極めなければいけない。 演説の際の「市民の皆さん」という声かけ、確かに支配層と被支配層を分けるような傲慢さも感じる。立候補者も「わたしたち市民」なのに。 私ができること、投票にいく、候補者を調べてきちんと選ぶ。そしてみんなで連帯すること。少しでも政治の話を周りとする。 泉市長筆頭に良い町づくりが広がることを願う。

1投稿日: 2024.01.09 kunano"powered by"

kunano"powered by"

とても読みやすい本。 多分、最初から最後まで伝えたい事がハッキリしているから、ブレがないから読みやすいのだと思う。 保育所の無償化や人口増加、そういったメディアでよく取り上げられた部分しか泉元市長の政策を知らなかったけれど、こんなにも沢山のことをしていたのかと驚かされました。 こういう人が政治の世界に増えれば,世の中に増えればと思う以上に、自分自身も思考を止めることをしてはいけないのだと思いました。 読み始めたら止まらない一冊です。

0投稿日: 2024.01.08 テイカー"powered by"

テイカー"powered by"

政治に希望が持てない中、こんな方がいたとは。それに気付きしっかり当選させた明石市民の功績も本当に素晴らしいです。 泉さんの考え方の根本が分かる本になっているので、より信頼を持てるようになりました。

0投稿日: 2023.12.31 こうじのすけ"powered by"

こうじのすけ"powered by"

子どもを軸とした政策で町を復活させてた市長。 本気で市民とためを考えて本気で動く、地方から全国へ、冷たい社会を変えていく強く信念を感じた。 子どもが好きだから、セカンドキャリアで教員を考えていたが、子どもとの関わり方は教育だけではないと感じた。自分の生き方の参考になりました。

1投稿日: 2023.12.16 横"powered by"

横"powered by"

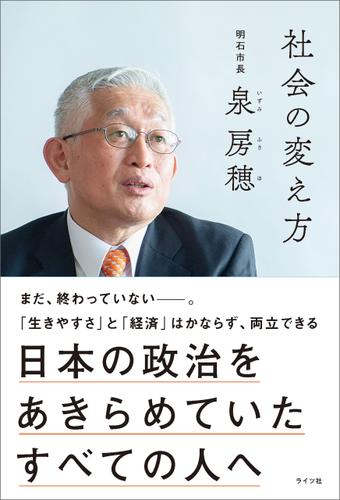

社会の変え方 日本の政治をあきらめてしまっていたすべてのひとへ 著:泉 房穂 紙版 明石市長の手記、世の中の不条理と戦う、氏の想いは、かって感じたもどかしい想いをあらためて思い出させてくれるほど熱いなにかであった。 誰かじゃなくって、何かが間違っている。世の中の何かが間違っているに違いない 人は生まれながらにして平等、なんていうが、それは嘘っぱちだ。 世の中は、生まれる前から、あまりにも不平等だ。 そして、その不平等はさらに広がっている。 努力してがんばれば報われる、なんて言ったりもするが、それもまた嘘っぱちだ。 実際は、報われない努力のほうがはるかに多い。 感じたのは次のとおりです ・少数派を無視する社会 どこにいても、同じ自分のはずなのに、立場も気持ちも異なる状況に置かれてしまう 人は誰も、常に多数派でもなく、常に少数派でもない おそらく、そうなのだろうと思ったりもしました 同じ社会に生きているのに、多数は居心地がよくても、もう一方の少数はしんどい思いをしている 両方の立場を行き来していた者として、こんないびつな社会の在り方が、まともだとは到底思えなかったのです ・六法全書を初めて見たとき、赤ペン入れて直してやろうと思った 世の中の理不尽の正体、言い換えれば、子ども時代から感じてきた社会の冷たさの原因の一つは法律にある 間違っている、これらの法律を変えていくためには、まずはその法律を知る必要があると。 そう思い直し、司法試験に臨むことにしました 間違った法律や制度の中で抗うのではなく、その法律や制度自体を変えていく必要がある そのためには、政治の世界に行かなければ。 ・本のまち、が人を育む 一つの家庭で、1500円の絵本を1冊買っても、1人の子供しか読むことができません でも、みんなから預かった税金で絵本を1冊買えば、何十人、何百人という子供たちが良い本を読めるのです 今のような市民にお金がない時代こそ、みんなから預かっているお金で公が本を買う ・最大のポイントは、所得制限なし 見るべきは親でなく子供自身 明石市の5つの無料化は、所得制限なし 対象はすべての子供です それにはいくつかの理由があります まず、所得制限で対象外とされる方々は、すでに多額の税金や保険料を納めているからです 一定以上の所得がある方から預けて頂いた税金を一部の低所得の方だけに配ることは、社会に深刻な分断を招きます ・スタートは経済ではなく、人 本来、最初に大切なのは、人、のはずです。それなのに、いまだ放置されたまま。 政治が最初にみるところも、スタートも違っていたということです ・不条理を放置しない、離婚前後の子供養育支援 養育費の不払いは、アメリカでは犯罪です 北欧諸国や韓国では、国が養育費を立て替えたり、強制徴収する制度があります 立て替えも、強制徴収も、罰則も、何もしてこなかったのは冷たい日本くらいです ・人がいなければ、育てればいい どこも、人がいない、といいます そもそも専門人材が不足していると言われています いなければ、自ら育てる、のです ・弁護士職員の採用 支払う気がないなら、粛々と訴訟を含めた法的手続きを進める 支払う能力がないなら、自立支援や、生活保護など適切な部門につないで、支援サービスを提供する ・縦割りと、申請主義を乗り越える 職員にはよく、3つのポイントを伝えてきました チームアプローチ アウトリーチ ワンストップ です ・犯罪被害者支援は市民みんなのセーフティネット 日本では犯罪被害者やその家族に、厳しい声がぶつけられがちです 加害者の側には弁護士がつきますが、被害者の側には弁護士はいません おかしな話です 支援が必要なのは、被害者も同じはずです ・変わらないのはわたしたちの責任 日本の政治のしくみは、明治維新のころからほとんどかわっていません 当時最先端だったフランスやドイツから制度を取り入れたときのままです お手本にしていた国々は、とうの昔に、アップデートしているのに、日本だけが古いしくみを守り続けているのです 目次 はじめに 序章 原点は、冷たい社会への「復讐」 1章 「子どものまち」から始まる好循環――なぜ人が集まり、経済も上向くのか? 2章 「お金の不安」と「もしもの不安」に向き合う――まちのみんなで「寄り添う」支援 3章 「お金」と「組織」の改革――明石でできたことは、全国でもできる 4章 誰かの困りごとをみんなのセーフティネットに変える 5章 コロナ禍で見えた自治体のあり方 6章 望ましい政治に変えるために私たちは何をすればいいのか? 終章 いくつもの責任 おわりに ISBN:9784909044396 出版社:ライツ社 判型:4-6 ページ数:376ページ 定価:1600円(本体) 発行年月日:2023年01月 発売日:2023年01月31日第1刷 発売日:2023年06月30日第4刷

15投稿日: 2023.12.02 どくきの"powered by"

どくきの"powered by"

熱い。政治と自分に希望が持てた。やれることはある。パブコメ、政治家にメール、エックス。12年も反対派と対峙しながら、議会と議員をマネジメントした。マネジメント論としても再読する。金がなく増税も、ばらまきも、ひたすらに減税もうそだ。どう使うかを言える政治家を選ぶこと。自助できないから政治が要る。石井紘基さんのこと、読もう。外交のことどうかんがえているか調べる。

1投稿日: 2023.11.28 Hipo"powered by"

Hipo"powered by"

明石市長として貢献した結果と今のお姿しか知らなかった身として、これだけの過去と決意と考えと行動力と展望と…が全て凄い。 ブレなかった事も、実行して実現してきた事も。そしてやはり日本はもっと違う視点で未来と向き合って行くべきだという事も。 今の日本に満足している人なんて、そうそういない。だからこそ。 政治に関わっていなくても、自分事として捉えるきっかけはいつでも必要で、むしろ日本だから出来る部分も多いはず。

2投稿日: 2023.11.18 yamabon1980"powered by"

yamabon1980"powered by"

すごかった。これだけのことをこれだけの覚悟を持ってやってくれる市長がいるということに救いを感じた。政治家とは公務員とは本来こういう者だということを改めて認識させられた。公僕として税金をいただいている人たちに配って読ませたいくらい。そして、我々はそういう人を選べているか?6章「望ましい政治に変えるために私たちは何をすればいいのか?」これだけでも読んでほしい。そして実践してほしい。ちゃんと考えてちゃんと選べば、まだよくなる、もっとよくなる。生きやすい世の中を作るのは我々だ。

1投稿日: 2023.10.29 dai-4"powered by"

dai-4"powered by"

twitterで流れてきたのを見て『面白そうな政治家だな』と思い、以降、ニュースなどでもその言動を気にしている市長。パワハラ的な報道を見たときは『えっ⁉』ってなったけど、本書を読む限り、その裏にはいろいろと事情がありそう。確かに、国民からすれば一番手の届く範囲にいるのが、各住居地域の市区町村長。県はそれより遠く、国ははるかかなた。国会議員が頓珍漢なのもむべなるかな、って納得してちゃいかんけど、何となく無理もない気もしてくる。明石市みたく、小さい単位でも変わるところが増えてくれば、それは大きな波にもなり得ますわな。まず隗より。余談だけど、本書を読みながら流山のことが頭を過ったけど、やっぱり東の流山・西の明石、みたいな考え方があるのですね。

1投稿日: 2023.10.23 海ナマコシニア"powered by"

海ナマコシニア"powered by"

明石の取組みはすごい。 次は、このアプローチがなんでうまくいくのか、うまく行く条件を経済モデルで明らかにできないのなかあ、だれかが

1投稿日: 2023.08.22 isoken"powered by"

isoken"powered by"

有言実行が出来た素晴らしい方です。 幼い頃の体験が将来の志を育み、それを言い訳せず活動している。最近テレビでお見かけするが、全くぶれない。こんな方が国政に携わってほしい。

1投稿日: 2023.08.13 chuck"powered by"

chuck"powered by"

とても良い本を読んだ。 泉さんと言えば、明石市の市長として一躍有名になった感がある。 かく言う自分も、この人のことを知ったのはコロナが始まってからだ。 泉さんの功績については、自分がここで書くまでもなく明白だと思う。 だけど本書を読むと、世間がこの人について知っていることは、あくまでほんの一部なんだと言うことが分かる。 少年時代の話。 弟は障害を持って生まれたが、行政の冷酷な対応に、彼は憤った。勉学に励み、東大に合格した。 もうね、少年時代から常人とは違う人生を歩んでいる。 東大の寮でのエピソードや、20代中盤から弁護士の勉強を始めたことや、弁護士として生活苦の相談を受けていたことなど、、この人は一貫して、志高くあった。ということが本当によく分かった。 明石市の市長選挙について。 現職の元知事は政治家の推薦を受けている。経済界の後押しもある。 そんな現職に対して、数十票の差で当選を果たす。 1票の重みに、胸が熱くなった。 明石市の市政について。 大変勉強になった。 例えば、子ども手当について。国政ではよく所得制限の話が上がる。 だけど、子どもが適切にケアされているかどうかは、親の所得とは関係ない。見るべきは子ども自身、と言うのは大変納得が行った。 本書は自伝ではあるのだけれど、泉さんの目を通して日本の政治を学ぶことができる。非常に良書。

12投稿日: 2023.08.08 3食パンプキン"powered by"

3食パンプキン"powered by"

こんな政治家いたんや、という驚き。もしかしたら、政治に関心が薄く自分の身近な政治にあまり目を向けて来なかったから、見つけられていないのかもしれないが。 こうすれば、社会を変えることができる、無理やろと思うことが実現できるという具体的な活動の記録を読んで、きれいごとではないただの自慢話ではない明石市長の実力を思い知った。 自分自身公務員だった時の仕事の仕方を猛烈に振り返らされた。こんな考え方働き方ができたら、全く仕事観が変わっただろうなと。

2投稿日: 2023.07.20 kumakubon"powered by"

kumakubon"powered by"

近年人口が増加している明石市で12年間市長を務められた泉氏の著書です。トップが変わればまちも変わるということを体現された著者の市長時代の取り組みや思いなどが熱く語られており、非常に読みやすい構成となっています。政治に関心を持つ人が増えればという思いから、多くの人にオススメしたい一冊です。 「変わらないのは、私たちの責任」と本書に書かれていますが、一人一人の小さな無責任の積み重ねが今の社会を表しているんだと思います。

2投稿日: 2023.07.15 hikaruj"powered by"

hikaruj"powered by"

非常に具体的な政治の動き、そしてその背景。 どうして明石市が変われたのかの理由が分かる一冊。 是非、地方議員に読んでほしい。

2投稿日: 2023.07.07 ゆきゃ"powered by"

ゆきゃ"powered by"

勇気とパワーをもらいました。 世の中の課題をその行動力で変えた人のお話です。 真ん中の政策の話は読み進めづらかったですが、序章と終章だけでも読んでほしい。 泣けます。

2投稿日: 2023.06.25 katak-ai"powered by"

katak-ai"powered by"

理不尽の正体=法律 弁護士=人助けと世直し(弁護士法第一条=基本駅人権の擁護と社会正義の実現) 2011年 明石市長選 支持母体は市民 子どもを核としたまちづくり 二人目の子育てに注目 人口増加へ 5つの無料化=未来施策 医療費18歳まで 第二子保育料 駅前の幽霊ビルを 図書館と子育て支援施設に国の補助 遊び場 大型書店 所得制限なし 中間層にも光を 子育ての社会化 お金の不安 もしもの不安 全国から募集した専門職を常勤 縦割りと申請主義を乗り越えるワンストップ 市民満足度91.2% 8.8%に光を当てる 誰ひとり取り残さない「共生」のまちづくり 市民に一番近いのが市区町村 最も遠いのが国 権力は市民のために 私は私をあきらめない 2023年 議員への暴言から任期満了をもって政治家を引退

2投稿日: 2023.06.24 NeoPed"powered by"

NeoPed"powered by"

心から感動しました。ここまで本気で市民と向き合ってる市長がいる事に驚きましたし、冷たい社会を変えたいという強い思いがストレートに伝わってきました。これまでの実績や苦悩も具体的に描かれており、文章構成も整っていて一気に読めました。是非政治に興味がない人にも読んで欲しい一冊ですね。

2投稿日: 2023.06.24 shokuzaisetto"powered by"

shokuzaisetto"powered by"

4月まで明石市長を務めた泉房穂氏の著作。『毎日新聞』の書評で、藻谷浩介さんが、『政治はケンカだ!』を読んだ人はこちらもぜひ、とお薦めされていた。なるほど、『政治はケンカだ!』では市役所や市議会との対立に紙幅が割かれていたのに対し、本書では政治家を目指すまでの道のり、国会議員時代の活動や、市長就任後の施策が、静かな筆致で、かつ具体的に記されている。 本書を刊行したライツ社は2016年に明石市内に設立された小規模出版社とのことで、地元密着ならではの企画。同封の出版案内には、明石ダコと明石海峡大橋が描かれている。

20投稿日: 2023.05.31 yashiti1"powered by"

yashiti1"powered by"

ダメだ、いきなり涙が止まらない。。 政治に興味がない方にも、ぜひ読んでほしい本。 一方には自由に走り回れて、しゃべることができる子どもばかり。そこではもっと早く走れ!早く書け!と求められる。もう一方には歩くこともできず、、、そんな少数派は存在しないかのようにして成り立っている変な社会 本人の幸せを決めるのは、他の誰でもなく、本人。親や弟でもなく、本人。本人の人生の主人公は、あくまでもその本人。 経済支援の対象は、アーケードづくりや企業向けの補助金ではなく、人!子供施策は、経済施策、子供を本気で応援すれば、人が集まり、街が賑わう。子供に優しい町は、みんなに優しい街になる、子供は町の将来を担うので、結果としてみんなを支える!みんなが暮らしやすい街になる!

2投稿日: 2023.05.29 1878450番目の読書家"powered by"

1878450番目の読書家"powered by"

明石市長は最初、暴言を吐いたことの悪印象しか知らなかった。しかし、その感情のきっかけが市民の生活を良くするためであったこと。

2投稿日: 2023.05.16 よしだ"powered by"

よしだ"powered by"

特に泉元市長のバックグラウンドを知ることができてよかった。 彼のような強烈な原体験は持っていないが、彼くらい熱く戦っていける人間になりたいと思った。

2投稿日: 2023.05.16 yoshiho19"powered by"

yoshiho19"powered by"

泉氏の活動の記録。今の世の中でここまでの事をやってのけた、泉氏の実績には尊敬と感謝の念を持つ。 「日本の政治をあきらめていたすべての人へ」の言葉に秘めた思いを受けて、自分に出来ることを考える良いきっかけになったと思う。

2投稿日: 2023.04.24 1000ch"powered by"

1000ch"powered by"

トップ自ら方向性を示し、既得権益にメスを入れ、市民に向き合う。成功事例を国や他の自治体に輸出し、ムーブメントを形成する。市長としての全身全霊の 12 年間が綴られている。

1投稿日: 2023.04.23 ciel"powered by"

ciel"powered by"

優生保護法のことを知らなかったので初っ端から驚かされた。 私も自閉症の人が主人公のドラマなどを見て、相手の気持ちを読み取るのが苦手って言うけど、じゃあ自閉症の人たちの気持ちを読み取れない私たちはどうなの?って思ってたりしたので、多数派のルール絶対視に疑問を抱いていたところでした。 さいたま市も公共図書館と民間書店同居してる。 無戸籍ってそんなにいっぱい生まれてしまうのね。 好きで無戸籍で生まれたんじゃないのに、話聞いてくれないとか裁判所申し立てなきゃいけないとかハードル高すぎ どの時代も子どもが泣いてきたということは、どの大人も悲しみを抱えているということ。 子どもが悲しくなくなれば、大人も悲しくなくなるし、大人が悲しくなくなれば、子どもも悲しくなくなる。 汚物を投げたり、泉さんの家族を怖い目に遭わせた人たちは捕まってるのかな? 泉さんは地元を変革したけど、途中から自分の人生にも当てはめられることだなと思いました。 たしかに日本の歴史をふりかえると天皇だの将軍だの幕府だので言うことを聞くのが染み込みすぎてるんだな。敗戦国とか以前の話だった。 たしかに候補者で「みなさん」ではなく「私たちのまちを私たちでつくろう」と語りかける人は驚くほど少ないな。ほとんど聞かない。 85p 導線→動線 手当て→手当 172p合わせて→併せて

5投稿日: 2023.04.17 儀一郎"powered by"

儀一郎"powered by"

考えずに従来通りのことをやっているから変えられない。 ルールを理解し人々の声をきちんといけば必要なことは浮かび上がってくる

1投稿日: 2023.03.31 Ticket"powered by"

Ticket"powered by"

とにかく一人でも多くの人に読んでほしい!! こんな人が自身の町の市長であればどれほど助かったか?明石市市民は幸せだと思う。 政治に興味ない!って人ほど読んでみてほしい!!

2投稿日: 2023.03.26 がらまー"powered by"

がらまー"powered by"

とても想いが詰まった本。序章から、気持ちが湧き立つのを感じた。 未来志向で、言い訳を捨てて何をして行くべきかを考えさせてくれる。今後もモチベーションが下がったときに是非読みたい。

1投稿日: 2023.03.21 onem"powered by"

onem"powered by"

読めてよかった。こんなに素晴らしい方が政治に携わってくれていることが嬉しかった。泉さんが48人いて各都道府県と国のトップになってくれたらと心底思う。 みんなにやさしい社会になるように、微力ではあっても自分にできることをしていこうと思った。まずは自分の身の回りから。困っている人にやさしくなりたい。

2投稿日: 2023.03.15 フッキー"powered by"

フッキー"powered by"

全有権者、政治に携わっている人全員に読んでもらいたい。泉市長の熱い想いが伝わってくる本。 「誰ひとり取り残さない、やさしいまちづくり」という言葉に共感。12年間の任期を終え、政界を引退されるのは惜しまれる。 国も明石市を見習って、子育て支援を中心に実行力を見せてほしいと切に願う。 「日本の政治をあきらめていたすべての人へ」 という帯のタイトルに相応しいメッセージが満載。

2投稿日: 2023.03.12 いちご好き"powered by"

いちご好き"powered by"

このレビューはネタバレを含みます。

政治の本というより、人としての生き方の本だと感じた。 様々なエピソードから、泉さんの正義感・使命感・誠実さがひしひしと伝わってきた。 子育て支援等の政策を進める上で学べる点は多々あると思うので、政策担当者はもちろん必読をと思うが、すべての国民に読んでほしい内容だと感じた。異なる仕事をしていても、仕事への向き合い方として学ぶべき点が多い。仕事に限らず、他者との向き合い方、生き方としても耳を傾けるべき内容が多くあった。 現在の世の中の異常に気づかずもしくは気づかぬふりをしている、思考停止している人たち、1人1人が少し行動を変えるだけでも、この世の中は少しずつ良くなると信じたい。少しでも多くの人にこの本が届くとうれしい。 心に残ったメッセージはたくさんあったけれど、一つ選ぶとしたらこちら。 「人生に必要なのは、やさしさと、かしこさと、ほんの少しの強さ」

3投稿日: 2023.03.08 Karen✲*゚"powered by"

Karen✲*゚"powered by"

大好きな明石市長・泉房穂さんの本。泉さんのアツい思いと、政策に込められた意味が解説されていて、国民である私たちも、首長である政治家さんも、みんな必読な本だと思った。明石LOVEな泉さんLOVEなわたし。泉さんの脳内を覗けたような気がして、愛をより実感した。 暴言報道の裏側も書かれていて、やっぱりそうなのね、と市議会とマスコミを少し残念に思ったり。 p.29 本人の幸せを決めるのは、他の誰でもなく、本人。親や兄でもなく、本人。本人の人生の進行は、あくまでもその本人。その後の私のスタンスを決定、づけたエピソードの1つです。 p.37 理不尽な社会への怒りを胸に生きてきたものとして、大学に行ってさらに強く感じたのは、周りの物の無関心、現場追認の空気感。そして、誰かが代わりに戦ってくれることもなく、誰かが世の中を良くしてくれることも期待しがたい。気づいたものが、自らそれをただし、世の中を良くしていくしかないであろうと言う冷徹な現実。そうであれば、苦難から解放された立場の私がやらずして、誰がやるのか。誰が人の痛みや悲しみに寄り添うのか。自分の家族の世話で精一杯の人間に、それ以上何をさせるのか。 p.44 子供の権利ですら、どこにも書かれておらず、財産権ばかりが過度に保護されており、お金持ちにばかり有利なように書かれている。強盗の処罰は厳しいのに、強姦の処罰はあまりにも軽い。極めて不公平な内容が次々と目に飛び込んできました。理不尽な冷たい条文が、あたかも当たり前のように存在し続けていることに、驚きを通り越して腹が立ってきました。にもかかわらず、司法試験の受験者らは、必死にそれを丸暗記しようと励んでいる。そして、自分もその1人であることが情けなくて仕方がありませんでした。 「赤点ペン入れて直したろうか!」と怒りながら、勉強する日々がしばらく続きましたが、あるときにを境に発送を切り替えることにしました。こう考えることにしたのです。「世の中の理不尽の正体、言い換えれば、子供時代から感じてきていた社会の冷たさの原因の1つは、法律にある。間違っている。これらの法律を変えていくためには、まずはその法律を知る必要がある」と。そう思い直し、司法試験に臨むことにしました。 p.87 子供の頃、私は「絵本を買って」と言えませんでした。お金がなく、受験勉強の参考書すら買えず、近くの本屋さんに行っては必死で立ち読みしていました。見かねた親父さんが店内に机と椅子を用意してくれるようになり、私は東大に行けた。あの時のありがたさと申し訳なさは、決して忘れられません。だからせめて、明石の子供には思う存分、本を読ませてあげたいと思ってきました。 1つの家庭で1500円の絵本を一冊買っても、1人の子供しか読むことができません。でも、みんなから預かった税金で絵本を一冊買えば、何十人、何百人と言う子供たちが良い本を読めるのです。今のような市民にお金がない時代こそ、みんなから預かっているお金で公が本を買う。本は、優しさや勇気、想像力をはぐくみます。人の悲しみや痛みを知るのは難しいことですが、本を読む事はその支えにもなってくれます。誰もが本に親しめる街にする事は、冷たい街を変え、優しい社会につながっていく。税金はこういうことにこそ使うべきです。 p.98 無料化に関連して、「なぜ所得制限を設けないのか」とよく聞かれます。「年収00,000円以上だと児童手当がもらえない」。なぜこの国はあんなにせこいのか。所得制限をかければ、予算の0の桁を1つ位減らせるから、そして、少ない費用で「やってるフリ」ができるからです。そもそも、なぜ親の所得で分けようとするのか。見るべきは、親の所得ではなく、子供自身です。もし所得を見るなら、親でなく、子供自身の所得。根本の発想から変えていかなければなりません。 明石の5つの無料化は所得制限なし。対象はすべての子供です。それにはいくつもの理由があります。まず、所得制限で対象外とされる方々は、すでに多額の税金や保険料を納めているからです。行政サービスには財源が必要です。そのための利用料を市民は税金として前払い支払い済みです。だからこそ、国や行政が一定以上の所得があるだけで、サービスの対象外とするのは、納得しにくいことでしょう。一定以上の所得がある方から預けていただいた税金を1部の低所得の方だけに配る事は、社会に深刻な分断を招きます。「あんたは金もらったやろ」「私はもらってない」。ここの不満は、「もっと所得制限を厳しくしろ」。ついには「こんな施策を辞めてしまえ」と言う大きなうねりになりかねません。「みんな」に必要な施策、それが子供政策です。いわゆる「中間層」には、子供支援など必要ないと言う人もいます。でも、今の日本は、中間層をとって楽ではない社会です。消費税も介護保険料も制度開始から上昇し続け、国民負担率は増加の一途。それに見合うほどの給与は上がらず、社会的な負担も重くなるばかりです。ましてや、子供を産み育てることには、服に食事に病院にも学校にも費用がかかる。お金も不安も大きな負担です。しっかり税金を預けているにもかかわらず、何の恩恵もない。子供を見たくてもためらってしまう。そんな所得制限のある街に、誰が住み続けたいと思うでしょうか。中間層がいなくなれば、街にも行政にもお金もありません。支援制度の維持すら難しくなります。所得制限をかけず、苦しんでいる中間層にも光を当てる。そうすれば、家を立てたり、子供の習い事にな会話することもできる。そうしてこそ、お金が回り、持続可能なまちづくりにつながります。 一方で「これ以上稼いだら、給付の対象外になる、ほどほどにしとこう」と、やる気すら削がれる「130万円の壁」が立ちはだかります。扶養控除の対象から外れないためにパートの給料を月10万円で抑えようとさせ、人が頑張れないように、追い込むのなんて、理不尽なことを強いる政治は愚かです。支え手を減らすような発想を転換しなければなりません。 p.117 「お金の不安」と「もしもの不安」2つの不安に真摯に向き合い、「安心」を積み重ねていけると信じられるからこそ、その街は選ばれ、人々が来る。 p.146 面倒は「社会が見て」当たり前 かつては、日本にあった大家族の村社会の制度は、農業漁業中心の社会では、一定のセーフティーネットとして機能していました。何かあれば、家族の誰かが面倒を見る。たとえ障害があっても、教師、野村なら網を引っ張る仕事がある。みんなで分ければ何とか食べていくことができる。村社会のコミュニティーの中で、助け合い、生きていく仕組みが有効に機能していました。そんな時代は既に終わっています。会社勤めの方が増え、共働きも増え、各家族は普通の形。高齢化も進んでいます。身内の助け合いの枠組みはなくなり、もう使えません。家族任せでは支え切れない社会に変わったのです。それなのに、いまだに「家族の面倒だから、家族が見て当たり前」と言う価値観だけが、社会に根強く残っている。意識がアップデートされていないのです。母親が「この子を残して死ねない」と、障害のある子供と無理心中するのが美化されるのは日本だけです。日本以外だと、子供に対する殺人でしかありません。なぜこんな言葉が出てくるのか。すべての責任を家庭に押し付けてきたからです。「法は家庭に入らず」と、家族の事は家庭内に努める。こんな発想は今の時代に通用しません。地域や社会のみんなで担うべき「共助」や「公助」を「自助」と言い張って、家族にも丸投げする。こんな残念な発想が、いまだに冷たい日本社会の根底にあるのです。明らかに間違っています。 p.191 弁護士と社会福祉士では、発想が大きく異なります。司法の世界では、人に関わるのは「介入」。法律根拠となる理由が必要。昔は「法は家庭に入らず」とも言われてきました。少しの世界は違います。人に関わるのは「支援」。困っているなら、根拠があろうがなかろうが助ける。「放置せず、関わる事はいいことだ」と言う価値判断です。「どちらが正しいか」ではなく「どちらも必要」です。司法と福祉、この両者の連携が不十分なために、必要な支援が行き届かない場所が数多くあります。 そして、司法と福祉の橋渡しができる立場にあり、総合的な支援をコーディネートできる立場にあるのが自治体です。リーガルマインドとソーシャルワーカーのマインド、両方の専門性を兼ね備えた体制で臨んでこそ、ようやく本当の意味での寄り添う支援が可能となる。そう思えてなりません。けれども、日本社会は、福祉を担う人材をあまりにおろそかにしています。社会において、重要な役割を担っているのに、あまりにも扱いがひどいままです。ヨーロッパでは、弁護士は医者に負けず劣らず、ソーシャルワーカーは社会的地位のある職業です。年収も日本の倍を超える国もあります。人に寄り添い、継続的に支援を続ける事は、後でやりがいのある仕事だと認められているのです。日本で福祉に携わる人、例えば、社会福祉士を見ても、その地位は、弁護士は医師に比べて、明らかに低い。業務量が多いのに、年収が低い。そんな環境では、能力も十分に発揮できず、憧れの職業にもならない。そんな現場が、冷たい社会にさらなる歪みを生んでいます。だからこそ、明石市では、正規職員として、社会福祉士に本来の活躍をしてもらい、冷たい社会を変えていく大きな力にしています。 p.217 「人様に迷惑をかけてはいけません」なんて言われても、どうやってかけてしまいます。「しっかり生きなさい」と言われたって、みんなが一生しっかりできる状態でい続けけられるとは限りません。だからこそ、今の社会制度の中で「できる」とされる側の多数に、少数を従わせることを知るような対応ではなく、少数の「できない」にも寄り添い、応援することこそが、政治行政の役割。それが明石市のやさしいまちづくりの理念であり、「SDGs」でも示されているグローバルスタンダードの姿勢、普遍的な概念です。 p.227 当初は、人証の疑いがある方に検査費用7000円の女性も行いましたが、2020年には、支援を拡大、診断費用を全額無料にしました。加えて、認知症と診断された場合には、6000円分のタクシー券も配布、サポート給付金も20,000円を支給。本人がサービスにつながるだけでなく、家族の負担軽減にもつながる。3つのサービスの無料券もお届けしています。宅配弁当券、ヘルパー派遣等の寄り添い支援サービス券、ショートステイ利用券です。さらに、継続的総合的に支援していくために、認知症手帳(あかしオレンジ手帳)をお渡ししています。2022年には、新たに認知症安心まちづくり条例教えて。認知症のある方と普段一緒に暮らす家族みんなが、住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりを進めています。 認知症になる前の予防よりも、認知症になっても大丈夫な街を作る。本人や家族任せにすることなく、地域の皆で寄り添い支える。そのための認知症、サポートの拡大にも力を注ぎ、小学生向け、団体向け、職場向け、各地域での開催など、継続的にオレンジサポーター養成講座も実施しています。 p.230 勝者と敗者で分け隔てしない。一人一人がみんな違って、それでいいのです。今から40年ほど前、私が20歳の時、自主制作の雑誌にこんなことを書きました。タイトルは「わがままのススメ」。「一人ひとりの幸せは異なるから、それぞれの幸せをしっかり応援できる社会こそが望ましい。周囲に遠慮し、我慢して合わせるのは、かえって不幸招く」。まさに明石のまちづくりのスタンスそのものです。市長になる前から、もっと言うと、子供の頃から、ずっと思いは変わっていません。多数派でなければ、当たり前の枠から外れる要望とされ、わがままだと切り捨てられる。でも、一人一人顔も体格も違うのが当たり前と認識されているのと同じで、本来、個人の願いも違って当然です。たった1人の願いでも叶えていく。それが、みんなの未来につながると本気で考えています。だからこそ、私は大学生の時から、「一人ひとりのわがままを応援できる社会を作りたい」と思えるようになったのです。多数火傷するかは問題ではありません。切実な市民の声に寄り添い、課題を解決していく。そのために政治行政が知恵を絞り、対応を制度化する。その繰り返しがあれば生きやすい街になっていきます。 p.237 国連で2006年に制定された障害者権利条約の審議には、障害当事者も参画し、その審議過程では「私たち抜きに、私たちのことを決めないで(nothing about us without us)」と言うフレーズが繰り返されました。 p.250 明石市では、パートナー同士の関係とともに、全国で初めて一緒に暮らす子供も合わせて、関係性を証明する「パートナーシップファミリーシップ制度」を開始しました。性別に関係なく利用できる制度にしたので、LG BT 9+の方だけでなく、事実婚の方も対象です。また、当事者の気持ちに沿った届け出ができるよう、6種類の届出様式を用意しました。パートナーシップ届け、ファミリーシップ届、結婚届、家族届、事実婚届、そしてタイトルを自由に記載できる〇〇届けです。制度開始に先立ち、2020年の末には、市内の医療機関と連携し、制度実施後も、さらに市医師会との包括連携協定を結ぶなど、医療機関で安心して家族としての対応が受けられるように働きかけてきました。その他にもこの制度で、市営住宅、市内の県営住宅・県公社者住宅への入居、市営墓園の使用・承継、犯罪被害者等遺族支援金の給付、税証明書の申請、保育施設の申し込み等が家族として可能になっています。また、これまで「同居人」しか選択できなかった住民票の続柄を「縁故者」に変更することもできるようになりました。方で認められているでのではなく、充分ではありませんが、当事者の声を踏まえて実効性のある制度を心がけました。その後1年余りで、ファミリーシップ制度など、子供との関係を証明できる事自体は、全国で40以上になりました。パートナーシップ制度の導入自治体2022年11月で240になり、総人口の62%をカバーできるまでになってきました。目指すのは「ありのままが当たり前の街」。誰もが自分らしく生きることができる社会です。 p.260 障害者、犯罪、被害者、無国籍者、1人、親、LG BT Q+、子供、女性…そういった「マイノリティ」とされる人たちをすくいあげ、たし、合わせていけば、それはもはや「マジョリティ」です。世界の主流であるインクルーシブの視点は、この世の中を「少数派と多数派」に区別して、分断や排除を強制的に持ち込む発想とは異なります。冷たい社会を変えていく。行政だけでなく、私たち一人一人にも託されています。 p.286 入学準備金として一括で300,000円を必要な時までに給付。進学後も在学時支援金として、毎月10,000円を卒業まで3年間給付します。さらに入学前には、高校入試に向けた学習支援を週2回行い、進路や生活面の相談にも応じています。進学時だけでなく、入学後にも学校生活支援として、専門の相談員を配置し、継続的にサポートを行っています。 p.308 「ポスターの中から選ぶだけ」はもうやめましょう 「選挙に行けと言われても、投票したい人なんていない」。よく聞く言葉です。そもそも立候補している人たちをよく知らない。地方選ならまだしも、国勢だと投票所でたくさんの名前を女にして、「この人誰?」と言う反応になってしまう。入社で国の政治や政治間の間、塩見家しても、「自分ごと」いたなんて到底思えない。別の世界の出来事であり、政治が身近にあるとは実感でき用もない。政治が国民の方を向いて行われていないし、政治家も国民から遠いところにいる。それが日本の残念な現状です。そんな現場では、誰も選ぶ人がいない。そんなふうに考えたも不思議ではありません。でも、自分が選ばなくても、誰かが当選して正常になるのです。投票しないこと、それはあなたいや、家族の人生を「成り行きに任せること」にしたのと同じようなものです。私たちは選べる。政治に参加する権利があります。その気になれば、立候補することだってできます。もし選ぶ人がいないなら、あなた自身が立候補すればいい。自ら立ち上がり、あなたのポスターを掲示板に貼り、市民のためにより良い街にしていく。一定の年齢以上であれば、誰でも立候補できるのです。試験もないし、資格も必要ない。必要なのは志です。自分や周りの人たちの生活を良くしたい。すなわち、今の冷たい社会を良い方向に変えると言う強い気持ちです。街を良くしたいと言うつよい志と語る言葉があればできることです。それが政治家に1番必要なもの。戦う要件は既に備わっているのです。自らの街を自らの手で、よりよく変えていくことができる。あなたは自分の街を自分たちで幸せにしていいのです。諦めてはいけません。 p.362 市役所の職員への令和、市民を代表して、new長の私にだけ言うことにしていました。「民間ではなく、公務員の仕事を選んでくれてありがとう、国ではなく、地方自治体を選んでくれてありがと、中でも1番大変な明石市役所を選んでくれてありがとう」。基本的に、「公」は尊いと思っている立場です。公務員を目立たない仕事ですが、一人ひとりの市民に向き合い、寄り添うことができる。こんなに誇り、高い仕事はありません。頑張って対応して、市民が喜んでくれる。しんどい。顔の人がちょっとほっとした顔になる。笑顔でありがとうと言ってくれる。それこそが職員へのご褒美です。市長にではなく、市民に褒められる仕事をしてもらいたい。常々そう願っています。私の職員からしたら、市長は何も理解してくれないと思っているかもしれません。頑張っても理解してもらえないことも多いでしょう。それでも、他人に評価されないことを気に病む事はありません。良いと信じて働いていても評価してもらえないことの方が多い。自然なことです。人はわかってくれないものなのです。誰からも評価されなくても、1人だけ自分を評価できる人間がいます。それは自分です。夜、風呂に入った時、布団に入った時、1日を振り返る。自分がどう行動したのか、自分自身を知っています。努力したか、サボった日。嘘をついたか、誠実に対応した何誤解されたのか。真面目にしようとしたことを、自分は分かっていればそれでいいと思っています。 毎年、新入職員に贈る言葉があります。映画「ライムライト」のチャールズ、チャップリンのセリフ「人生は、あなたが恐れさえしなければ素晴らしいものになる。そのために必要なのは、勇気と想像力…そしてほんの少しのお金だ」をちょっと混じった言葉です。「人生に必要なのは、優しさと賢さと、ほんの少しの強さ」。人がよく「あなたの痛みが分かります」と言いますが、私が本をつねっても、あなたは痛くない。逆もそうです。残念ながら、本当のところは本人にしかわからない。それでも想像することはできます。つねられたら痛いだろうな。いじめられたら悔しいだろうな。その想像力を「優しさ」と呼びます。ただ、想像力には限界があることを知っておくのも大切です。主人公は本人です。当事者の話を真摯に聞く姿勢を忘れてはいけない。小学生の時、運動会で弟が教えてくれたことです。「賢さ」とは、本質を見抜く力です。マスコミで報道されていること、政府が発表していること。全てを疑えと言うわけではありませんが。本当はどうなんだろうと自分の脳みそで考える癖をつけなければなりません。財源がない、仕方がない、自己責任、家族の責任…メディアは、パターン化した思考で、かえって世の中おかしくしています。繰り返される言葉にならされず、疑問を持ってほしい。世界は広いです。本当に手立ては無いのか、他の国ではどうか、自分の頭で考え、調べるのです。「ほんの少しの強さ」とは、様々な課題や困難にぶつかったときに、やり抜く力です。ポイントは「ほんの少し」です。人は皆スーパーマンではありません。私だってそうです。けれども、今より少しだけ強くあろうとする勇気が、いつしか人を本当に強くすると信じています。 p.373 3年前に、母が亡くなった時、近所のおばちゃんが教えてくれた。「房穂には我慢ばっかりさせてきた。あの子のこと大好きやのに、何もしてやれなかった」「あの子はしたいことをしているんじゃなくて、しなければならないことをしているんよ」。いつもそんなこと言ってたよ、と聞いてその場で泣き崩れた。親父とお袋に恥じない生き方をしたい。お地蔵さんには胸をはれる人生を送りたい。私には、まだまだやるべきことがたくさんある。冷たい社会を優しい社会に変えるのが、私の使命だ。

2投稿日: 2023.03.05 Tomoki"powered by"

Tomoki"powered by"

子供にお金を使うというのは、合理的でシンプルな発想だと感じた。子育て世帯が増えればまちは活気を取り戻す。お店でお金を使ってくれる。新しいお店も増える。結果、より多くの税が増える。子育て政策より経済政策を、ではないのだ。子育て政策こそが経済政策なのである。

1投稿日: 2023.03.01 keyakishibuya"powered by"

keyakishibuya"powered by"

素晴らしい市長さんだと思った. 市民のために,誰も見捨てない政治! まさに,求められている政治家の理想的な姿勢だと思いました. ただ…市長としての大きな権限を,泉さんだから,正しく(時にはやや強引だったとしても)運用できたけれど,邪な政治家の手にかかればどんな酷い悪政も罷り通ってしまう可能性もあり,中々怖いなぁ,とも思いました. 「誰にでもできる」とは仰いますが,市民目線を偽り,分断を煽り,一部の人々だけに与するような政治家と,騙されてばかりの(且つ気付かないから,気付いても諦めている)市民が中心では,やっぱり中々に厳しいよなぁ,とも思いつつ… それでも,「政治に希望」は持ち続けているのですが.

2投稿日: 2023.02.27 fuchen911"powered by"

fuchen911"powered by"

泉市長の頭のなかが、とてもよく分かる1冊。 障がい者の弟と家族通してみてきた冷たい社会を変えたい、というその一心から、すべての行動が行われている。だから諦めないし視点が明確でブレないのだなと。 こんな熱い思いの政治家がいるなんて。という驚きとともに、 本来政治家はこうあるべきなんだな、ということを改めて。 今はそうは思えないほど、政治に期待もしていないし諦めている。 だからといって何もしなければこのままだという泉市長の声が もっとシンプルに素直に世の中に広がっていけばいいと思う。 弱者のためという社会づくりも大切だけれど 同じくらいの熱量で、経済や国際競争力を高めてくれる政治家がいれば もっと日本の未来に期待ができるのになと。 すらすらと読みやすい1冊でした。

1投稿日: 2023.02.23 ty"powered by"

ty"powered by"

このレビューはネタバレを含みます。

「冷たい社会」を変えるために生きてきた明石市長・泉氏の幼少期からの生い立ちや、12年間の任期中の実績を振り返り、今国民へ届けたいメッセージは、「政治は自分たちで変えられる。」 暴言の報道がありながらも、ここまで明石市のために奮闘する、泉市長の原動力は一体何なのだろう―。それを知りたくて本書を手に取った。 弟に障害があり、幼いころから社会から冷たい仕打ちを受けてきた。そんな社会を変えることが自分の使命だと感じ、そのために東大に入りマスコミで働き、弁護士になり国会議員になり、地元明石市の市長になった。 「市民の声を聴き、溺れそうな人がいれば溺れる前に助ける。」 弱者を見捨てない徹底した市民目線の政策を実現してきたのは、自らが少数派を無視する社会へ感じてきた怒りからくるものだった。 本書を読んで明石市の子育て・認知症患者・障害者支援施策などについて知り、うちの自治体にもこんな施策があったらいいのになと思った。泉市長に言わせれば、「明石市で実現してきた施策はほかの自治体、ひいては国でも実施可能」。「税金は市民から預かっているもの。それにほんの少しの汗と知恵を付けてお返しする」。政治は弱者を助けてくれなくて当たり前、いつの間にかそんな諦めの感覚に支配されていることに気づいた。 政治は既得権益者のためのものではなく、市民・国民のもの。一人一人がこのことを忘れず、投票でもSNSでも、住む場所を施策で選ぶことでも、手段は何でもいいから声を上げることが大切だと改めて気づかされた。 また、本書にもある通り、社会の多数派で構成されるエリート官僚は少数派である弱者の声に気づけない。そして目の前の仕事に忙殺されてそこまで考える余裕がない。公の仕事をする方こそ、一旦立ち止まってこの本を読むことで、新たな気づきを得ることができるのではと思う。 私自身も公の仕事をする者だが、本書を読んで明石市の様々な施策事例を知ることができ非常に勉強になった。特に優生保護法の問題については詳しく知らず、衝撃を受けた。自分が携わったことがない分野においても、まだまだやるべき仕事がたくさんあるのだと感じさせられた。 さらに業務削減について、明石市では職員がやらなければいけない仕事に集中できるよう、トップダウンで人を減らし、その分仕事も減らしたという。まだまだ前例踏襲文化で不必要な仕事がなくならない役所も多いと思うが、業務の削減は現場主導で行うことが難しいので、どの自治体でも首長がトップダウンで行うべきと思う。 最後に、明石市の施策のなかでも特に「本のまち 明石」施策に惹かれた。 図書館とブックストアを駅前に共存させる。また。4か月・3歳半検診で絵本の読み聞かせとプレゼントをする。 お金がない世帯は1冊千数百円ほどする本を買うことは難しいかもしれない。でも、図書館で一冊本を買えば何十人、何百人という子供がその本を読める。だから、市民から預かっている税金で本を買うべき。 本は想像力や勇気、やさしさを育む。どんな家庭環境にある子どもも、本に触れる機会を与えるこの施策は素晴らしい。

1投稿日: 2023.02.21 ふみふみ"powered by"

ふみふみ"powered by"

泉市長の12年の成果 ○10年連続人口増 ○ 人口増加率 中核市で全国第1位 ○地価7年連続上昇 ○ 明石駅南側の新規出店2.4倍 ○ 税収8年連続増 ○基金残高51億円増 ○市民満足度91.2% 政治家は結果が全て。その一点で見ると圧倒的な好成績なのではないでしょうか。 前例主義の内部の抵抗や既得権益者からの妨害など多くの弊害も語られています。日本の政治が変わらない一端が垣間見えた気がします。 高圧的な暴言、失言は流石にまずいですが、市を変えた手腕は本物だと感じました。

7投稿日: 2023.02.19 hiroyan27"powered by"

hiroyan27"powered by"

読みやすく、わかりやすい言葉で書かれていて、ぐんぐん読めてしまった。 自分の中の思い込みや勘違いで苦しくなっていないかと、振り返りたくなった。 やさしさと、かしこさと、ほんの少しの強さ。 自分の中にはあるだろうか。

2投稿日: 2023.02.15 ayonekura"powered by"

ayonekura"powered by"

日本がいかに子どもに冷たいか。 自ら児童相談所を見て回る。 市民の負担を取り除き、支援する市民を支える。 市民に寄り添うのが役所の仕事 福祉部署に移動になったらがっかりするような役所では、社会はやさしくならない。 子育てや高齢者の施策には、タクシー券付与など活性化策も行う。 こんな首長がいること自体が驚く。 その上まだまだ取り組めていない施策もあると。 広範な知識と素早い行動力、自分の言葉で話す。 公務員の頑張る理由は「公の誇り」首長の想いが職員に伝わると組織は動く。 職員が組織(上司?)のためでなく、市民のために働く。そうでないものもいるとは思うが。 市長が方針決定し、予算を決め、人事の差配する。 会社も自治体もトップで変わることがよくわかる。 良くも悪くもトップ次第。その逆もあるのが怖いところ。 「羽交い締めされ、止められ続けたツイッター」には、笑ってしまった。 まさにこれからの公務員に必要なもの。 「チームアプローチ」「アウトリーチ」「ワンストップ」 「お地蔵さんになりたい」 良い書に出会えた。

2投稿日: 2023.02.14 haru"powered by"

haru"powered by"

行政の内側を、市長の側から見たときにどのようになっているのかにふれることのできる、貴重な内容でした。 子どもの支援のための予算をしっかり確保されている明石市の実践はとても気になっていたので、読むことができてよかったです。 福祉的な観点のある方が意思決定できるポジションにいらっしゃると、こんなにも変わってゆくのだと思いながら読みました。

1投稿日: 2023.02.11 みちゃ"powered by"

みちゃ"powered by"

2023年2月1日 紀伊國屋書店 新宿本店 新刊イベント サイン本お渡し会にて購入。 2023年2月2日 TSUTAYA BOOKSTORE MARUNOUCHI 新刊イベントにてトークイベント開催、オンラインからの参加。 かなり分厚い本です。

2投稿日: 2023.02.06 本かつお"powered by"

本かつお"powered by"

. #社会の変え方 #泉房穂 23/1/31出版 行政の長で発言が気になる人のひとり、明石市長の泉房穂さん 今や市民満足度91.2%、人口増加率が全国の中核市で第1位の明石市 その変化をもたらしたのは何なのかを知りたい #読書好きな人と繋がりたい #読書 #本好き #読みたい本 https://amzn.to/3Joi4B9

1投稿日: 2023.01.31 syuulou"powered by"

syuulou"powered by"

泉市長の熱い思いがつづられ、読んでるこちら側も熱い想いを持ちたくなった。自分のしてる仕事は大丈夫なのか、市長から後ろ指さされないかと、心配する、心を熱くしてくれる本!

2投稿日: 2023.01.30