総合評価

(7件)| 1 | ||

| 3 | ||

| 1 | ||

| 2 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

神秘的。 結局のところ、リカは何者だったのか 骨はどこから来たのか 単なる電子的?ウイルスが、なぜ超人工知能となったのか など、最後までふわふわとしていた。

0投稿日: 2025.08.19 powered by ブクログ

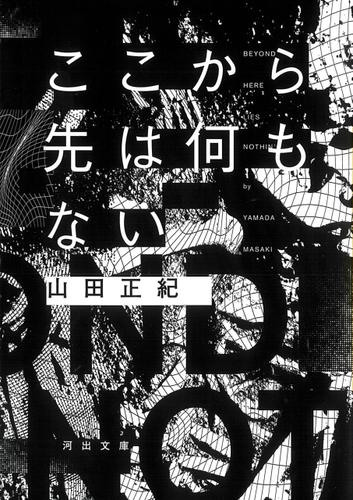

powered by ブクログ「星を継ぐもの」に対するアンチテーゼとして書かれたSF巨編。 突然プログラム外の動きを始めた宇宙探査機、そして小惑星からは化石人骨が見つかった。 凄く興味を惹きつける謎ではあるが、ちょっと難解すぎて理解が追いつかなかった(汗) 「黄色い部屋の謎」を例に挙げながらの探査機の異常動作についての推理は凄くミステリ色がでていたが、全部の謎は解明されてないような気が… まあミステリじゃなくてSFだから良いのかな?

10投稿日: 2025.02.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ難しい話だった 宇宙の広さとか生命についてたまにぼーっと考えちゃうのが好きだから、こんなことがあればいいなぁって思ってしまった 再読は難しすぎたのでなし

0投稿日: 2024.07.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ「三億キロ彼方の小惑星で化石人骨が発見された!」 帯を読んだだけで、面白そうだと思った。 クセのある登場人物達が、この謎に挑むSFミステリ。 1974年に「神狩り」でデビューし、その後、日本SF大賞、本格ミステリ大賞、日本推理作家協会賞等を受賞し、様々な分野で多数のシリーズ作を持つ著者のSF作品を久しぶりに読んだ。 いやぁ~面白かった! 後半、タイトルの意味を知って、ギターを弾きまくっていた頃を思いだした。「タイトルは、そこから来ているのか」と、ニヤっとしてしまった。 ラストも良い。著者の作品は、数十年前から読んでいるが、こんな爽やかなラストシーンは珍しい。

0投稿日: 2023.03.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ久しぶりに山田正紀の“純”SFを読む……つもりだったのだが、ちょっと違った。 だって、ねぇ? 書き下ろし作品で「地球から三億キロ離れた小惑星上で、5万年前の化石人骨が発見された」なんてくりゃ、「おお! 山田版『星を継ぐもの』だ」って、そりゃあ期待もするでしょ。 ところが、銀行窓口のプロローグから始まったのは“ミッション・インポッシブル”な物語だった。いやまあ、それだって悪くはないんだろうけど……。 一抹の不安を感じながら読み進めていくと、いつもの“変格”冒険小説の流れに入ってゆく。 あぁ~~もう、やっぱり。 山田センセってば、冒険アクションものを書くと必ずと言っていいほど“変格”に行っちゃう。「謀殺のチェスゲーム」は大好きだったんだけどなぁ。 本格冒険小説の定番スタイルに嵌め込まれてしまうのがイヤなのか、それとも“照れ”てしまい恥ずかしくなって素直に書けなくなってしまうのか、どっちなんでしょ? 王道スタイルであれば、一癖も二癖もある孤高のプロフェッショナルたちを、一人ひとり、己の生き様をもって心をつかみ仲間とし、望みうる最高のチームを組み上げて絶対不可能任務に挑む、てなところなんだろうけど、山田センセの場合クセのつけ方が違う。 どこかしらオフビートというか、間をはずしてくるというか。 ホームレスなハッカーや妖精のような謎めいた美少女はともかく、裏切り上等なオルガナイザーなんてもうその時点で自己矛盾しているし、神父だった父の亡きあとその真似事を続ける宇宙生物学者の元助手や朝キャバ嬢を副業にしている法医学者となると、雑多なごった煮感がハンパない。もう山田節全開だ。 全5章のうち、前半の3章がNASAに持ち去られた化石人骨を取り返す作戦パート、残る2章がその謎に迫る推理パートになっている。 「小惑星に向かっていた探査機がタッチダウン直前に謎の通信途絶に陥り、通信が回復したと思いきや、目標としていたはずの小惑星が別物と入れ替わっていたばかりか5万年前の化石人骨がそこで発見される」 自分としては、この謎に対してSFらしいアクロバティックな論理的飛躍を期待していたんだけど、残念ながらこの期待は肩透かしとなった。 本作の謎に対する“真犯人”の特定があまりに唐突に感じられたし、その真相に至るまでの論理展開も自分には十分納得できるものではなく、動機もまた事件に見合うものとは思えなかった。 文庫化にあたって全面改稿されているとのことだったので、どんなふうに改稿したのか気になって単行本を図書館で借りて読んでみた。 当然ながら大筋を変えるようなものはなかったのだけれど、4~5章の推理パートではトリックの順番を替えたり過剰な説明をカットして推論の要旨を分りやすくしたりしている。 書き下ろしなのに何故かしら連載作品のような感じを受けて不思議に思っていたが、単行本あとがきに「後半、話は予想もしなかった方向に展開されて」とあって、ああ、そういう書き方をしたんだと納得できた。“SFミステリー”を謳ってはいたけど、トリックのタネを厳密に定めずに書き始めたものだったということなんだろうか。 ミステリー専門誌のレビューでも高い評価を受けた「星を継ぐもの」に対するオマージュであるのなら、もう少し練り込んだものを書いて欲しかったかなぁ。 まあ、結局のところ、勝手にピントのずれた期待をして予想を外しただけであって、なんかモヤモヤしてるのは自業自得でしかないんだろうな。

0投稿日: 2022.08.18 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

寂寥感のあるタイトルに惹かれて。 初っ端の舞台が札幌というのも、札幌民としては引き込まれポイント。大通公園やカフェの具体的な店舗名、モデルが容易に想像できる銀行なんかが出てくるのでストーリーが今そこにあるみたいに感じられる。大通公園ではハッカーならではの手に汗握る逃走劇が繰り広げられて、楽しい。 専門用語がけっこう多い。説明してくれるものも多いけど、当たり前のように使われてとくに掘り下げないのもあり、好奇心がくすぐられる部分あり。馴染みがない人にとっては、あんまり頭に入ってこないところも多いかも。 「地球から遠く離れた小惑星にて化石人骨(エルヴィス)が発見された」この不可思議な出来事に付随する大なり小なりの謎が解かれていくのが、本書のミソ。 大オチとしては、全ては超人工知能のせいだった、ということになる。ひとつずつ、ひとつずつ、謎が紐解かれていくのだけど、明らかになった事実の中でも一番衝撃的なのは、「ホモ・サピエンスはシンギュラリティに、達する超人工知能を造るために生まれた」というところだろう。超人工知能が完璧になるためには、人間の身体感覚が必要だった。全ては超人工知能の手の中で、彼にとって人間は資源のひとつでしかない。シンギュラリティに達した現在の段階で人間の生きる意味はなくなる。→人間にとって「ここから先は何もない」ということ。 主人公鋭二はエルヴィスの謎を超人工知能からの問いかけ(君たち存在意義がなくなった人間はこれからどうする?)ととらえ、滅びるしかない人間の粘り強さみたいなものを提示して見せた。それによってか、登場人物は総じて希望のあるその後が描かれて、読後感のよい終わり。任転の告解(という告白)シーンで締め括られるのはなんともロマンチック。 ミステリアスヒロインの野崎リカはエヴァンゲリオンの綾波レイを連想させる。謎ばかりなんだけど、魅力的。

0投稿日: 2022.08.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ魔法使いみたいな天才ハッカーが出てきた時点で、かなりな読者が鼻をつまんだんじゃなかろうか。原著は2017年に発表されたようだから、これは「今時なにを」と言われても仕方がないだろう。ミステリとしては、トリックがかなりしょぼい。不可能状況を先鋭化し過ぎると、往々にして謎解きが無理矢理になりがちなのだが、これはそのパターンだと思う。とはいえ、生命進化の謎を解くという大風呂敷を広げて、それを畳みきってしまった力業の前には、そんなことどうでもいいやという気がしてくる。すごいね、ホント。

0投稿日: 2022.04.20