総合評価

(16件)| 2 | ||

| 6 | ||

| 6 | ||

| 0 | ||

| 1 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ本書のような書籍を私はよく読むのだが、腹落ちする部分が非常に多い。 逆に今の若者は、現代日本をどう見ているのだろうかと考えてしまう。 産まれた時から「経済が停滞している日本」と言われ続けてきた。 それでは現代日本は後進国なのかと言えば、そんなことでもない。 蛇口を捻れば安全に飲める水が出てくるし、治安も非常にいい。 電車も時間通り動いているし、週末に家族でレジャーだって行けている。 電気もインターネットも安定しているし、街中で暴動が起こることもない。 どう考えても、世界的にも恵まれた国に生まれたと言ってよいだろう。 もちろん、個々人の生活を細かく見れば、それなりに不満もあるだろうし、人によっては非常に苦しい生活を強いられている人もいるはずだ。 しかし、総じて考えてみれば、日本ほど豊かな国があるのだろうかと思ってしまう。 GDPは3〜4位と、以前として世界の中では経済大国と言えるが、成長率では著しく低成長。 だからこそ「失われた30年」と言われ、経済が停滞していた国家だった。 デフレスパイラルによって、給料は上がらないが、物価も安く、失業率が低いまま維持された。 日本は国家として、企業の収益性よりも、失業者を出さない選択をしたと言える。 その選択は、労働者を守るという一面があったのは事実だが、負の面があったのも事実。 労働者を守ると言いながら、しわ寄せが派遣社員などの非正規雇用者に向かったのが、そのもう一面である。 失業者を出してでも企業の収益性を目指さなかったために、新陳代謝が遅れ、非効率で収益率の低い企業が生き残ってしまった。 そんな30年がいよいよ変わる(終わる)ということなのである。 給与も上がって物価も上がっていくのは間違いないが、まさに企業も収益性を求め、生き残りをかけていくということだ。 企業のグローバル化が益々進んでいくが、これがすなわち、世界ルールの中でガチンコで対決していくことを意味する。 働く社員も例外ではなく、世界の人たちの中で優秀な人は生き残り、そうで無い人は厳しい状況に追いやられていく。 つまり「100%自己責任」の時代に突入したということだ。 今まではゾンビ企業によって、企業の収益性を捨ててまでも雇用が守られていた。 そこが大きく方向転換される。 その戦いについていけなくなって、脱落する者が多数出てくるだろう。 自己責任とは言え、そんな社会の中でどう生きていくかを模索するのは、相当に難しいだろう。 冨山氏が別の著作でも書いていたが、ホワイトカラーは特に、これらの状況に加え「AI」の影響をモロに受けていくはずだ。 自分が今までやっていた仕事は、AIに置き換わっていく。 事務的なルーティーン作業であれば尚更だ。 そんな時に別のどんな仕事に就けばよいのか。 これだけ少子化、労働者不足の日本なので、仕事さえ選ばなければ、失業しないはずである。 今までホワイトカラーで働いていた人が、まだまだAI・ロボットに置き換わりにくいブルーカラーの仕事に転換できるか。 特にローカル地域は超人手不足のため、場所のこだわりを失くしさえすれば、仕事はあるはずだ。 しかし勿論だが、今までの収入を確保できるはずはない。 AIに置き換わって失業するよりは、働いた方が良いと思うが、それができる人とできない人もハッキリと分かれてしまうだろう。 自己責任の時代にどうやって生きていくか。 真剣に考えてしまうが、いざ自分のことを考えると、上手に対応できる自信は全くない。 長生きすることを考えると、今から細く長く生きる道を模索した方がよさそうだ。 地道にコツコツ、戦略的に出来ることの幅を広げていければと思う。 (2025/6/10火)

6投稿日: 2025.09.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ2025年まで後半月ほど。 この本は2022年の出版なので、既に状況は変わっているが、違和感なく読む。不確実性の時代、と言いながら、いまだかつて確実な時代などあったのかという気もするし、これだけ複雑に作用し合う社会だとしても、可視化された範囲での合理性は、さほど不確実とも言えないと、違和感の無さは、その証左かもしれない。あるいは、冨山和彦氏の先見の明がなす業か。単に政治的な膠着か。 ー これは何を意味するのか。日本は主に内需、つまり個人消費で食っているということだ。 実際、日本のGDPに占める個人消費の割合は50%強に上る。これを「日本が成熟した国になった証し」と説明する向きもあるが、違う。中小企業のうち、個人消費でしか食えない企業が7割もいることが問題なのだ。こうなったのは、日本政府が中小企業や地方自治体に莫大なカネを長年にわたってばらまいてきたからだ。日本の内需は「官製内需」なのである。要するに政府からもらったカネで消費をしている。 ー どれほどの優良企業でも、投資家が企業情報や決算を読めなければ投資はしない。だから、インターネットが普及する前は、日本人は日本語で情報を出している日本企業、フランス人はフランス語で情報を出しているフランス企業、ドイツ人はドイツ語で情報を出しているドイツ企業だけに投資していた。投資マネーは国境を越えづらかったのだ。それが今は様変わりしている。前々からアメリカは世界経済のセンターだったが、アメリカから得られる情報が乏しかったために海外からは投資しづらかった。そのハードルがインターネットによって取り払われた。世界中のお金がアメリカに集まるようになったのである。 既得権のような人の欲望は徐々に最適化され、やがて慣性力をもつ。従い、何かの変化はその延長線か、別の欲動による外圧で起こる。今年も色々あった。年末はゆっくり、来年以降の事を考えてみたい。

49投稿日: 2024.12.15 powered by ブクログ

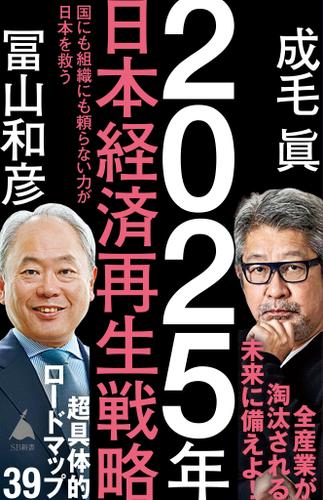

powered by ブクログ経済分析に定評のある冨山さんと、元日本マイクロソフト社長の成毛さんの二人による日本改革に向けたアプローチやプランについて語った本。昭和的な社会制度や文化が根強く残っている今の日本の社会システムの中で、逃げ切りを図るかトランスフォームするか。どんな価値観に重きを置いて幸せを追い求めサバイバルするのか。日本に住んではいなくとも、日本という国や社会制度と関わりがあるのなら知っておきたい日本の現状と、今後、自分自身がどのようにありたいのかを考えるきっかけになる提言がたくさん詰まっている一冊。

3投稿日: 2023.06.09 powered by ブクログ

powered by ブクログさーっと読める本。大学生や社会人2,3年目までの人間が読む分にはインパクトが大きいかもしれないが、それ以上の年齢になってくるとインパクトは限定的だろう。

0投稿日: 2022.12.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ内容は全く共感できなかった。 自己責任論を唱えるいわゆる成功したおじさんたちは多いが、自分の努力だけで成功をしたと勘違いしているのではないか、 反対に失敗したりお金に困っている人に対して努力が足りないと思っているのではないかと感じる。 自分の努力だけで成功するならそんなに簡単なものはない。 いわゆる成功した人はたまたま自分が持っていた資本や、家族の経済状況、そして時代背景等に恵まれただけで、時と場所が違えば同じ成果にならない場合もあると思う。 そのため自己責任と言って片付けようとするのは浅はかだと感じる。 本書の内容とはそれるが、個人的に2025年はすごく楽しみな年である。 人口比率が2025年から、ミレニアム世代以降が5割を超える。 そのためようやく凝り固まった考えのおじさんたちの意見に左右されない若者たちの才能が活かせる時代になる。 あと3年。長いけどあっという間だ。 ==== ジャンル:経営戦略 政治・経済 出版社:SBクリエイティブ 定価:990円(税込) 出版日:2022年05月15日 ==== 成毛眞(なるけ まこと) 1955年北海道生まれ。元日本マイクロソフト代表取締役社長。1986年マイクロソフト株式会社入社。1991年同社代表取締役社長に就任。2000年に退社後、投資コンサルティング会社インスパイアを設立。現在は、書評サイトHONZ代表も務める。『amazon世界最先端の戦略がわかる』(ダイヤモンド社)、『アフターコロナの生存戦略不安定な情勢でも自由に遊び存分に稼ぐための新コンセプト』(KADOKAWA)、『バズる書き方書く力が、人もお金も引き寄せる』(SBクリエイティブ)など著書多数。 冨山和彦(とやま かずひこ) 経営共創基盤(IGPI)グループ会長日本共創プラットフォーム(JPiX)代表取締役社長ボストンコンサルティンググループ、コーポレイトディレクション代表取締役を経て、2003年産業再生機構設立時に参画しCOOに就任。解散後、2007年経営共創基盤(IGPI)を設立し代表取締役CEOに就任。2020年10月よりIGPIグループ会長。2020年日本共創プラットフォーム(JPiX)を設立し代表取締役社長就任。パナソニック社外取締役、経済同友会政策審議会委員長、財務省財政制度等審議会委員、内閣府税制調査会特別委員、金融庁スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議委員、国土交通省インフラメンテナンス国民会議会長、内閣官房新しい資本主義実現会議有識者構成員など政府関連委員多数。東京大学法学部卒、スタンフォード大学経営学修士(MBA)、司法試験合格。主著に『「不連続な変化の時代」を生き抜くリーダーの「挫折力」』『なぜローカル経済から日本は甦るのかGとLの経済成長戦略』(ともにPHP研究所)『コーポレート・トランスフォーメーション日本の会社をつくり変える』『コロナショック・サバイバル日本経済復興計画』(ともに文藝春秋)他。 ==== flier要約 https://www.flierinc.com/summary/3130

0投稿日: 2022.09.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ冨山さんのパートは、他の本で普段の主張を読み慣れてるせいか、賛同し易い。 成毛さんのパートは、エビデンスが曖昧な伝聞情報が結構混ざっていて、説得力は低い印象。 そう思ってしまうのは、自分が昭和の成功体験から抜け出せていないからなのか。 P91 官僚に関する言及箇所 頭のいい人が多いので、そのいい頭を 与えられた使命をその場のお作法のなかでうまく妥協してまとめること、保身とやりがいのバランスを取りながら生きていくのに使うことになるのが普通だ。

4投稿日: 2022.07.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ冨山さん、成毛さんという論客二人による日本改革に向けたアプローチやプランについて自由に語っていただいた本。 基本的には昭和的な社会制度・文化が根強く残っている今の日本を欧米を始めとしたグローバルの潮流を意識した仕組みに転換していくべきとの主張。 非現実的な極論も多いものの、それが故に論点がクリアに示されている。 最後は政府や社会のせいにせず、自身で自己トランスフォーメーションしていき、好きなこと、楽しいこと仕事にすることを推奨してくれている。そのためにはそこで他者と差別化し、価値を生み出す必要があるが、今の時代はそれができる環境にある。そしてそのような発想を個々人がもち、行動に移せば、日本が大きく変わることに繋がると。 平成で改革者として名と実績をあげた両名の考えを理解することは令和を生きるための知恵になる。ある意味厳しさと勇気の両方をもらえる書籍である。

0投稿日: 2022.07.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ学生やってる娘に渡そうと購入。 特に若い世代の方々が読んでもらいたい本だと思いました。 世界の中における日本の現状を事実として理解し、自分自身がどうありたいのかを考えるきっかけになり得る提言もたくさん詰まっていると思います。 今の社会システムの中で逃げ切りを図るかトランスフォームするか悩み中の親の背中を見ていても何の解も得られないので、どうサバイブするのか?どんな価値観に重きを置くのか?自ら今のうちに考えて欲しい。

1投稿日: 2022.07.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ昭和的価値観がよろしくないという考え方には同感。 政府や企業、教育に対する提言が多い一方で、個人がどうすればよいかの具体的な内容は子を持つ親以外にとってはかなり薄かった印象を受けた。

0投稿日: 2022.06.18 powered by ブクログ

powered by ブクログかなり強引な部分もあるが、退職金への課税強化、2回の転職など完全合意。 会社にしがみつく悪しき従業員の目を覚まさせた方が良い。

0投稿日: 2022.06.09 powered by ブクログ

powered by ブクログこれからの日経が心配で。 何社か持っているので、持ち続けれるか、売るかの判断材料として読んでみる。 面白かったし、読みやすい。 今の自分、環境のままでは生きていけないと危機感をもった。

0投稿日: 2022.06.04 powered by ブクログ

powered by ブクログp89 success has many fathers p120 超限戦 p139 長野県 多摩川精機 制御装置 ボーイング バイタル(佐久市) p149 瀬戸内をめぐるクルーズ客船 ガンツウ p196 熊本 崇城大学 パイロット資格がとれる

0投稿日: 2022.05.29 powered by ブクログ

powered by ブクログまたかー この手の本は、 おじさん著者が、 同世代の窓際社員批判し 過去の日本の成功体験から機能的に若者啓蒙が多い。 と思って読んだ。 ただ日本のタスクを何にすべきか? 考えながら読んだところふと気付きを得た。 過去の日本の成功体験は 世界にものがなく、戦後日本にもものがなかった。 モノづくり日本となった日本が、 たまあま世界の利害と一致した。 故に一見成功している様に見えた。だけじゃないか? と思い始めてきた。 最初から戦略なんてなかった。 結果うまく行っただけで。 日本がどう勝つか?話てるうちは日本は勝てない。 世界をどう勝たせるか?の視点で日本のタスクを決めれる事がスタートだな。

0投稿日: 2022.05.14 powered by ブクログ

powered by ブクログこのまま行くと日本は消滅する、と悲観的な観測がある中で、具体的にどこがヤバいのか、どうすればプラスの方向に向かうのか、個人としてどう生きていくべきか、大局的な視点から方向性を述べられている。 結論、国家や会社に頼らずに(縛られずに)自由に生きよう、というメッセージ。 お二人のような強者ではないため、現実的にはなかなか自由にならない点も多くあるだろうが、自身&家族単位で「こうありたい」という将来像を自由に考えた上で、そこを目指して日々の言動を意識したいと思う。 また、普段からFacebook等でお二人の言説に触れているが、本書を通じて根底にある思考・考えが垣間見得たので、今後の言説理解にも役立ったように思う。

0投稿日: 2022.05.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ自分が幸せを感じるのはどんな時か。 プログラミング、英語に簿記…それも必要だけど、結局それもやりたいことをやるための手段の1つ

0投稿日: 2022.05.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ参考にはなるものの、強力な2人の論客の対談本とあって、期待値が上がっていただけに、少し期待外れ。現状の否定が多く、将来への処方箋も言ってみれば『強者の極論』。普通の人には実践できないと思います。

2投稿日: 2022.05.03