総合評価

(17件)| 6 | ||

| 7 | ||

| 3 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

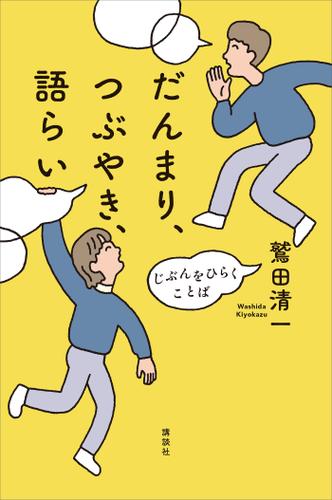

powered by ブクログコロナ禍に開催された学生向けの講演会から。私たちの生き方、コミュニケーションの取り方について、共に考える。自分とは何かを考えながら、他人を慮る話。

1投稿日: 2025.11.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ図書館で偶然の出会いができて30分くらいでぱらっと読み切った 鷲田清一ってすごい身近で興味深い論の展開するよねえ興味のツボがすごい近い わかりやすい言葉を整理して具体的に表現する大言語化時代に 言語は過剰か不十分のどちらかでピッタリ賞はない、言語化した時点で差異が生じるっていう発想こそ必要 昨日読んだ話と関連するけど、人生は蛇行しながら進むものであって、無駄なものない人生はないんだから、なんでもビジネス的言語化じゃなくて、プライベート特に自分自身とは『語らい』というスタンスで無理に意味強いせずに言葉と付き合いたい

0投稿日: 2025.09.18 powered by ブクログ

powered by ブクログhttps://www.kodansha.co.jp/book/products/0000356277

0投稿日: 2025.09.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ鷲田清一さん、高校生のとき国語の教科書で出会い、文章にびびっとくる感覚を教えてくれた人。 やっぱり鷲田さんの言葉は心にスっと入ってきて、自分の話だと思える感覚がある。 だんまり、つぶやき、語らい だまって相手の言葉を待つこと、綺麗な文章になっていない言葉の大切さを知った。今までそれらをコミュニケーションが途絶えていること、自分の語彙不足だと思っていたが、相手と語ること、自己をつくり直すうえで大切だと知ったので、これからはその時間も大切に思えそう。 自分は人の話を遮って疑問をぶつけてしまうことが多いなと反省した。それは相手の大事な思考の整理の時間を奪ってしまうこと、相手の考えを自分の型にはめてしまうことだと気づけた、気をつけたい。

1投稿日: 2024.09.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ講談、講義の内容を本にしているため鷲田清一の本にしては非常に読みやすく進めることができる。 しかし内容の厚みはしっかりとあり、講義を聞いていた生徒との掛け合いの中から色々と語らい、言葉について考えさせられる。

12投稿日: 2024.07.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ学校の先生を「さん」付けかあ。中々、勇気がいるなあ。それに、学校の先輩を「さん」付けなんて、無理だろうなあ。

11投稿日: 2024.05.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ学長などを経験した哲学者による高校での講演会録 コロナ禍で、言葉やコミュニケーションについて、高校生向けに優しく温かい語り口が印象的。 質問時間や懇親会の様子も良い雰囲気そう。

0投稿日: 2024.04.24 powered by ブクログ

powered by ブクログメモ。 自分の言いたいこと(言葉の意味)ではなく、言いたいというその気持ち(言葉の肌理)を受け止めてほしいもの。存在の肯定が語らいにおいては大切。

0投稿日: 2023.12.20 powered by ブクログ

powered by ブクログめっちゃ面白かった。 ことば=気持ちを100%表すものではない。 自分を再構成するための語らいを私ももっとやりたい。 一宮高校の生徒いい質問するなあ。

0投稿日: 2023.04.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ語らう中で、これまで気付いていなかった自分にチューニングしていくという表現がすとんとおちた。とても読みやすい。

0投稿日: 2023.03.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ言葉は、難しい。自分のその時のたまたまの状況によって発せられるものが異なり、受け取られ方も違う。そしてそれは、取返しがつかないような状況になる。黙ってたほうが良かったのか、と悩むこともある。この本を読み、違いを違いとして受け止められず、間違いとして受け止める自分がいることを気づかせてもらった。

0投稿日: 2023.03.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ講演を活字化したものなので、ちょっと読みにくい。 自分の発言や言葉に迷いがある中高生は、一読して損はないと思う。 以下、心に残った箇所。 どうして、そういう聴き流す、聴いたフリをする、聴いてないフリをする、聴かなかったことにする、あるいは芝居でもいいから「ほう、ほお、ほーう」などと、一見ふまじめそうに見える聴きかたをするのが重要なのか⋯⋯。それは、しゃべるほうが、かなり危うい状態にいるからなんです。 じぶんを語りなおす、これまでとちがったふうに、ひとの前でじぶんを話せば、じぶんが壊れていくプロセスを見せることになる。うまく語りなおせたらいいけれど、語りなおしに失敗してしまうプロセスを相手にさらしてしまうかもしれない。こんな恐いことはないです。

0投稿日: 2022.12.25 powered by ブクログ

powered by ブクログことばの生成について、「だんまり」「つぶやき」「語りあい」という3つの段階からのお話で、とても興味深く読みました。 いま必要なのは、「話しあい」ではなく「黙りあい」なのではないか、という問いかけにも納得でした。 慌ただしく、先を急ぐ会話ばかりだとへとへとに疲れてしまい、そして虚しさばかりが残るのは、こういうところからなのかな、と思いました。 ことばが、じんわりしみ込んでくる講演録+後日談でした。

0投稿日: 2022.10.30 powered by ブクログ

powered by ブクログコロナ禍の中、高校で行われた講演録。 わかりやすい言葉で、「ことば」について語られている。 鷲田氏は「ことば」は面倒くさいものだと言う。 自分について語りたい時、過剰になってしまったり、過小になってしまったりしてちぐはぐになってしまう。 でも、ことばがあるからこそ、ちぐはぐであやふやな自分の感情を表現することもできる。ことばに救われることもある。 タイトルにもあるように、「だんまり、つぶやき、語らい」の順でことばについての話が展開する。 だんまりの例では、今の世の中で政治家の話やSNS上でのことばを取り上げて、今、足りないのは「話し合い」ではなく「黙り合い」だと述べる。 つぶやきでは、断片的に少しだけ自分のことばを出してみてその感触を確かめる。 そして少しずつ「かたらう」ことでは、同じものを見ていても違うことを感じる他者と出会い、自分のこれまでのストーリーが揺らいでいく。本気で語らうと、自分が壊れてしまう感覚になる。それはとても怖いことだけど、 自分が生まれ変わるきっかけにもなる。 聴いている人は、語っている人が語り尽くすまで「待つ」ことが大切。自分の理解の枠組みに押し込めるのではなく、存在を肯定してあげることが必要。 「語らいの相手、それは友だちであっても、街で知り合った人でも、なにかの集会ででもなんでもいい。ただ、心がけとして、できるだけじぶんと同じコンテクストのなかで生きていないひと、生きてきた環境ができるだけ離れているひと、さらに言えば、じぶんでどんどん関係のコンテクストをつくっていける、ひらいていけるようなひと、そういうひとと話すよう、出会えるよう心がけてほしい」 と最後に鷲田氏は高校生たちに伝える。 これは自分が国語の授業でやりたいと思っていたことそのものだった。鷲田氏は講演の後に行われた高校生たちとの対話の中で、「人に会えなくても、読書が語らいとなる」と言っている。今後の自分の授業の柱となりそうな言葉に出会えた気がする一冊だった。

0投稿日: 2022.02.28 powered by ブクログ

powered by ブクログわたしという存在、わたしはなにものなのか、こころのつぶやきやだんまり、人との語らい、話の聞き方、自分自身を確かめるためのあり方。哲学者であり元大学学長でもある著者が、ことばについての自身の扱い方、向き合い方について語った本。発した言葉による場の責任、なるほどと思った。「ほうほう、ほぉ、ほう。」 299冊目読了。

3投稿日: 2021.12.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ物凄く平易な言葉で物凄くモノの本質を語っている。同じものを見て同じように感じる人とより、差異を感じる人との方が「語らい」となる。言葉を通してお互いの本質を感じ取る、それこそがコミュニケーションである。 何度も何度も読み返したくなる。

2投稿日: 2021.11.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ深い問題意識を前提にしながら、語られる言葉は極めて平易。言葉のこわさ、貴重さ、その間での自己のあり方を、丁寧に語りかける。 高校生達と一緒に講演を受けた気分で、自分の言葉との向き合い方を振り返ってみたところである。

1投稿日: 2021.11.21