総合評価

(51件)| 14 | ||

| 15 | ||

| 17 | ||

| 2 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ早寝早起き朝ごはん! レジリエンスは感謝することによって鍛えられる。社会性、自己肯定感は鍛えるのが難しい。

0投稿日: 2026.01.10 powered by ブクログ

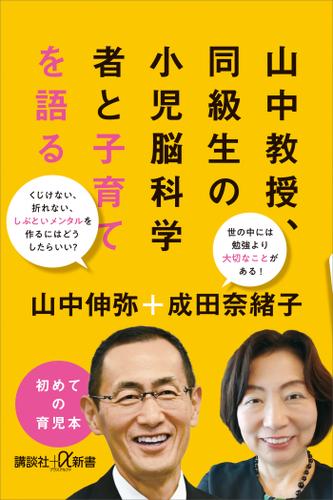

powered by ブクログ奈緒ちゃんと山中くんが微笑ましい エピソードを交えながら、子育てについて話す。神戸大学 同期の二人。それぞれの人生の歩み、紆余曲折ありながらも、現在すっかり有名人になりご活躍されておられます。その二人が、小児脳科学者の奈緒ちゃんこと成田さんのリードのもと、ノーベル賞受賞 の山中教授自身、ある意味で 大成功と思われるの子育ち体験をもとに、現代の子育てで大切なことを紐解いていく 本でした。 子育て 本として、ほったらかしの大切さや、レジリエンスなどの興味深い話題もたくさんありましたが、何よりも、大学同期のお2人のやりとりから出てきた昔の話、山中教授のやんちゃ話が面白かったです。若い時の苦労や 遠回りと思えたこと、伏線は 回収されるんだなという感じがして、お2人より一回り年下の私は、年を取るのが楽しみになるような、心強く思える一冊でした。 また、「医者は病を診るでなく人を観る」ということでしたが、本を通じて医学博士の二人の人柄を観ることができ、より一層、お二人の発言や研究に関心を持つことができました。

0投稿日: 2025.11.10 powered by ブクログ

powered by ブクログお二人の信頼関係が垣間見えるシーンが多く、温かい気持ちになりながら読み進めることが出来ました。 早寝早起き朝ごはんの習慣づけは、ぜひ我が家にも取り入れたいと思います。

0投稿日: 2025.09.24 powered by ブクログ

powered by ブクログレジリエンスの三要素 自己肯定感 社会性(周りの人と関係性をうまく保てるか) ソーシャルサポート(周りの人に助けられていることを実感する力、おかげさま) いいことはおかげさま、悪いことは身から出た錆 子供のバイト、広く社会を知る機会だから、塾や家庭教師だけではなく、いろんなものをやらせたい 海外キャンプに親子で通う 楽しそう 私も行きたい クルーズ船とか手始めにいいかも

0投稿日: 2025.07.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ何度読んでも良い本 子育て中の人も、子育てひと段落な人も、自分と違う世代と関わっている人も。必読。決して高学歴な人の上から目線の対談ではない

2投稿日: 2025.06.01 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

さらっと読める。 山中教授に励まされた。 とにかく、子どもを信じる!それだけ! 以下、覚え書き。 ・ほったらかされた子ほど自立する ・早寝早起き朝ごはん、夜8時に寝て5,6時起き ・レジリエンス、立ち直る力・乗り越える力を身につけさせる。そのためには「感謝できる心」が欠かせない。 ・親が子供を信じて任せれば、自己肯定感は育つ。 ・人生上手くいかなくて当たり前。人生は理不尽なもん。だからどんなオプションがあるか考える

0投稿日: 2025.04.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ本書は、大学の同級生であるという著名な医師のお二人が、子育てをテーマとして対談されたものである。大学時代のお話、ご自身の子育ての経験談や考え方などについて、お二人のさっぱりとした雰囲気の対談内容が記されている。その中から、感謝のこころ、ポジティブさや力強さといった人間性を感じることができ、何だか勇気づけられたような気持ちになった。著者の他の本も読んでみたいと思う。 【メモ】 ●レジリエンス=乗り越える力 ・つらい出来事があったとしても、しなやかに対応して生き延びる力のこと。 ・どう鍛えるのか?感謝のこころ。 【目次】 第1章 「ほったらかし」が子どもを伸ばす 第2章 親子で「ええかっこしい」をやめる 第3章 良い習慣が脳を育てる 第4章 常識を疑える子どもに育てる 第5章 レジリエンスを身につけさせる 第6章 しぶとい子どもは目線が違う

0投稿日: 2025.02.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ堅苦しい感じはなく、文字も少ないので、読みやすい。でも、やっぱり頭の出来が全然違う人達なんだなぁということを思い知らされる。。。 なかなか、そうもいかないのさぁって思ってしまった。

0投稿日: 2025.02.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ対話形式でとても読みやすかった。 山中教授が幼少期からどのような家庭環境にあったかとても興味深く読みました。

11投稿日: 2025.01.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ山中伸弥氏と小児科医成田奈緒子氏の子育てについての対談。 この本を読む前に成田氏の「高学歴親という病」を読んでおり、その時は成田氏がやや冷徹な人という印象を持った。しかし、今回の本は対談だったのが良かったのか、成田氏の人となりも見えてきて、素敵な小児科医だな~と思った。 子どもを診察するときに、子どもの家庭環境や家族関係、両親の仕事についての情報をある程度聞き取り、課題やリスクがどのようなところにあるのかまで見立てをたてる。これまでの知識や経験をフルに稼働させるそう。 そこまでやるの?と山中氏に聞かれて、そこまでまでやるよ~と普通にスラっと言える成田氏がかっこいい。 あと、成田氏の研究結果がおもしろかった。 発達障害の人に脳の使い方の練習をしてもらうのだそう。脳波を測定しながら、「もうちょっとリラックスしよう」とかフィードバックしていくと、 「レジリエンス」の構成要素である「ソーシャルサポート(周りの人に助けられていると感じる力)」の点数結果がよくなるという報告。つまりこれは障害のある方が、世の中で生活しやすくなるってこと。 しかし、レジリエンスの構成要素である「自己肯定感」や「社会性」はなかなか点数があがらないという。大人になってから上げることは難しく、「自己肯定感」「社会性」は子どものうちに適切なサポートが必要なのである。でも、「ソーシャルサポート」が上がるだけで、レジリエンスの向上には確実に繋がっている。 「いいことはおかげさま、悪いことは身から出たサビ」

17投稿日: 2024.09.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ賢い人達は心と身体がしっかりしてるんやなあと読んでて思う。ちゃんと寝て、食べて、運動して、好奇心持って生きてる。自分が辛かったことは子にしない。そしておかげさまの気持ち。 山中教授の本も読みたくなったぞ

2投稿日: 2024.06.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ対談形式でわかりやすくおもしろく、やさしい言葉で子育てについて書かれている。子育てだけでなく人生そのものにも響く本。山中教授の後書きに書かれてた「私たち親だけは最期まであなたを信じる」がとても印象に残った。

0投稿日: 2024.05.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ読みやすくてためになる本でした。 お二人の誠実なお人柄がにじみ出ている対談で、言葉が心にすっと入ってきます。 山中教授のあとがきに、 こどもが親にいちばん言ってほしい言葉として、 「あなたのことを信じている。たとえ物事がうまくいかなくても、私たち親だけは最後まであなたを信じる」 という言葉がありました。 忘れないようにしたいと思います。

0投稿日: 2024.03.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ30分ぐらいで読めるので、 リラックスして本を読みたい人におすすめ。 関西弁やからか、めちゃくちゃ読みやすかった(笑) 早寝早起き朝ごはん、レジリエンス(自己肯定感・社会性・助けてと言える力)が大事。

0投稿日: 2024.03.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ文体が読みずらかった。対談だからのなのだろうけれど、中途半端な口語というか、砕けた形というか。内容は参考になることも多いけど、薄く、スペースも多いレイアウトなので、読み応えは薄い。30分で読めるので、コスパ悪いです。このお二人の対談なら、もっと濃い、深い内容にできたのでは。ちょっと残念。

0投稿日: 2024.02.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ子供は親を意識して育つ 柔道しろと医者になれを守ったのはすごい 私も息子には、ほっとかれても不安にならず、自分の頭で考えてクリエイティビティーを発揮できる人間に育ってほしい 2人の対談形式はとても読みやすく分かりやすかった 対談の途中で、覚えておきたい金言名言集が挟んである 時間がない人はここだけ読んでもいいかも でも、できたら全体を読んで、最後に金言集を読むようにして欲しい 自分の中で響いた事と見比べてみて欲しい 響く言葉多数でした

0投稿日: 2024.02.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ山中教授と成田先生の仲良しトークを盗み聞きしている気持ちになりました。 御二方の人柄や生い立ちが知れて面白かったです。 子育てについては、あんまり構い過ぎず、でも信じてあげるのが良いのかなと感じました。 早寝早起き朝ごはんが大事とのことで、それくらいは頑張ろうと思った。難しいですが。。

1投稿日: 2024.02.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ山中教授のお話が共感出来るものが多かった。 納得させられる、改めて子育てのあり方やゴールについて考えさせられた。

0投稿日: 2024.01.23 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

「ありがとうとごめんなさいがきっちり言えて、人に寄り添えて、人の心をきちんと読みとれる人になれたら、どんな職業になっても絶対成功していく。」 「子どもは早寝早起きさせて、ちゃんと朝ごはんを食べさせていれば全てうまくいく」 レジリエンス=乗り越え力 「乗り越える力って「自己肯定感」「社会性」「ソーシャルサポート」という3つのパーツからできている」「ソーシャルサポートというのは、「周りの人に助けられているっていうことを実感する力」。つまり「おかげさま」と思える力。」

0投稿日: 2023.11.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ親が子をある程度放っておくこと、早寝早起き朝ごはん、困ったときに周りに助けを求められること、何でも話し合える信頼感がある親子関係の構築、乗り越える力をつけるための3要素(自己肯定感・社会性・ソーシャルサポート)など。対談形式なので、じゃあ具体的にどのようにすれば良いかというレクチャーは不充分。必要な時に手助けできるように見守り、決して過干渉になり過ぎないよう注意する、そして1人の人間として尊重し、やりたいことを全力でサポートするに尽きるのかな。

2投稿日: 2023.11.08 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

•今の世の中知識を得てその知識を使って何を想像するかが求められている。 •失敗は「身から出たサビ」と「おかげさま」。 自然にそう思える人がきっと、立ち直れる。ついつい逆になっちゃうでしょ。うまくいったら「俺が頑張ったからだ」って思って、うまくいかないと「みんなが手伝ってくれないからだ」とか思っちゃう。そう考えてしまうと、うまくいかなくなったときに解決策がないというか、立ち直る術がなくなっちゃう。 という言葉が印象的でした。育児に正解を求めず、私たち親だけは信じると子供との信頼関係を築くことが大切なんだと思いました。

0投稿日: 2023.11.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ・自分で選んだことを失敗しては立ち上がって続けて、自信をつける方が重要。 ・「助けて」を言える子に育てる。 ・ありがとうとごめんなさいをきっちり言えて、人に寄り添えて、ひとの心を読み取れる人になれたら、どんな職業になっても絶対成功していく。 ・早寝早起き朝ごはん。 ・いいことはおかげさま。悪いことは身から出たサビ。

5投稿日: 2023.06.30 powered by ブクログ

powered by ブクログiPS細胞の山中教授と、同級生の方の対談。最初みたときは、それほど興味を惹かれなかったんだけど、対談相手の成田さんって、特別支援教育とかもやっているんだね。自分のこれまでやってきたことに微妙に近いものだから、けっこう面白く読めた。たいはんはまぁお二人の若い頃の思い出話、という印象が強いんだけど、問題意識の持ち方とか、関心を持つに至った経緯とか、それぞれ面白かったんじゃないかな。

0投稿日: 2023.04.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ子育てを違う視点から見れて面白かった。 山中教授も成田さんも色々な方と出会い、刺激を受け、目標を持ち様々な事を学びながら今に至っているように感じた。周りの人からの学びは自分の価値観を広げ、人として成長させてくれる。 なので親が出来る事は挨拶が出来るとか自己肯定感を高めるとか基本的な事と子供の心を育てる事なのかもしれない。

0投稿日: 2023.04.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ本人に任せる、信じること、感謝を伝え合うことなどが子どものレジリエンスに繋がる。当たり前でありそうでなかなか難しいこと。なぜ大切かが対談形式でまとめられている。 山中教授が教育実習生に柔道の投げ技で投げられ骨折してしまった際の母親の言葉が印象的。 悪いことは身から出た錆、いいことはお陰様。 患者の背景を推察したり、相手に伝わらなかったら自分が悪いと思ったりするなど、謙虚な考え方が印象に残った。

0投稿日: 2023.04.04 powered by ブクログ

powered by ブクログそこまで深い話はなく、それぞれの生い立ちを知りながら、子育ての基本の基を考える、という感じ。軽めで語られるが、子供に任せる、自立心を育てることの実践はとても難しいと思う。 レジリエンスは感謝によって鍛えられる、というのは面白かった。

0投稿日: 2023.03.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ山中先生しか存じ上げなかったので、成田先生の毒親チックエピソードには辟易してしまうが、山中先生のお人柄がしれたのは面白かった。陰キャだと思ってたけど陽キャなんだなと(笑 全然違う方向からiPSにつながってくのは不思議な縁だなと思うし、 あとは成田先生が早寝早起き朝ごはんの重要性。それだけやっとけば大丈夫!と断言されたのは心強い。 山中教授がノーベル賞とった利根川先生に勇気を出して質問したエピソードもよかったなぁ。 心に残った言葉 「禍福は糾える縄の如し」は、僕的には「人間万事塞翁が馬」

0投稿日: 2023.03.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ「高学歴親という病」という本に興味を持ったので、同じ著者である成田奈緒子さんの本ということで読んでみました。 大学の同級生のお二人がフランクに自分の子供時代や子育てのことについて語り合う内容で気軽に読めました。 感想としては、山中教授は控えめで正直な人柄で好人物だな、というのが一番でした。 ただ、この手の話は結果が良かった人のケースしか語られないので、子育てはほったらかしにすればうまくいく、というものではないだろうとは思いました。 また、「高学歴親という病」も読んでみたいと思います。

0投稿日: 2023.02.19 powered by ブクログ

powered by ブクログサクッと読める子育て本。ただ、、前提があります。このお二人はなんと塾に行かずに医学部に合格された方です。(しかもお子さんたちも医学部へ)対談相手の成田先生は母親から褒められたことがないことに苦しみ、自律神経失調症ではないかと思われる症状に苦しみながらも、最終的には母親の代わりに家事をしながら医学部に合格されるというものすごい方。普通じゃできません。なので、「この方ができるんだからうちの子も・・」とは絶対に思わないでほしいと思いました。 久しぶりに会う同級生のオンライン会談なのに、会話が成立して盛り上がるというのはお二人の会話の引き出しが多いからではと思い、感嘆しかありませんでした。 ●自立とは わたしも、はじめに紹介されていた意味だと思っていました。しかし、成田先生は「助けてと言えること」としておりとても納得しました。「人さまからの目」が厳しすぎて「自分でなんでもできる子どもに・・」と思ってしまいがち。特に、親や周囲から何か言われたことのある人は特にその意識が強いのではないかと思います。「助けて」と言っても助けられる状況にないのが現実かもしれませんが、助けてと言えることは実は自分が成長するためのひとつのステップなのだということに考えさせられました。 ●本書の作品紹介の記述がよくない 全体的にお二人の会話の内容からずれており、誇大広告のようになっているように感じます。 わたしは、本書を読んで、山中教授は自分を天才だと全く思ってないと感じたので、違和感がありました。また、どうすればわが子が山中教授のように育つのか?という視点で読み始めると「ぜんぜん違う」となります。成田先生は女子力は高かったそうですが、山中教授は当時ラグビーに傾倒しておりマドンナとして意識していたようには思えませんでした。。

5投稿日: 2023.01.05 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

親が心配してレールを引くと、子どもは「こんなに心配される自分はダメなんだ」と自己肯定感を下げる。ほっとくのが大事。 「教育」とは、「習慣をつけてやること」。早寝早起きさせたいなあ。 レジリエンスが一番大事。レジリエンスの要素は「自己肯定感」「社会性」「ソーシャルサポート(周囲に助けられていることを実感する力)」 「ヘルプを出せること」も自立。

0投稿日: 2022.11.22 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ほったらかしの大切さ ええかっこしいを捨てる 自己肯定感✖️社会性✖️ソーシャルサポート「助けてと言える力」=レジリエンス(乗り越える力) 早寝早起き朝ごはんが生活の基盤にあること

1投稿日: 2022.11.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ山中先生と、大学の同級生で小児科医の成田先生の対談。子育ての先輩であるお二人の生い立ちや、数々の臨床を見られている成田さんの言葉がとてもタメになる。とともに、お二人とも育った環境や親からの影響力が良しにつけ悪きにつけこんなに心に刻まれているものなのかと。子供がどう受け止めているかなんて一々考えながら毎日を過ごせていたらそりゃ素晴らしい親になれるだろうが、心にそのことを留めておいて気をつけようと我が身を振り返った。 レジリエンスを育てることと早寝早起き。いい意味での手放し・ほったらかし。私は言うても毎日8時に寝かせろなんて無理無理、新たなプレッシャーを世の中の親に与えないでくれ〜と思ってしまうが、それをまじめに実践しようと猪突猛進してしまう親もいるかもしれない。なかなか寝ない子や、スケジュール管理できない自分にイライラしてしまうとか。育児関連の本の難しさはそこだよなあと変に同情してしまった。 とにかく山中先生の人柄が伝わってくるところ、人は外からの印象がどうであれうちに抱えるものは本当に百人百様ということを教えてくれる成田先生のエピソード、素晴らしかった。

4投稿日: 2022.07.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ神戸大学医学部の同級生二人が子育てについて語る。あまり格式ばってなく気楽なムードの中に多くの金言。 それぞれの未知で活躍したする同窓生。進んだ道は違えども会った瞬間学生時代に戻る。肩の力の抜けたガツガツしない対談だからこそ読者に伝わってくるものがある。 得るところの多い一冊。

0投稿日: 2022.06.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ本屋でふと気になって読んでみたのですが、手軽に読めて内容もおもしろくて、そして何よりも山中さんと成田さんが関西弁で楽しそうに話しているのが心地よかったです。

1投稿日: 2022.05.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ山中伸弥先生のユーモラスなエピソードが炸裂する一冊(笑)。 「ラグビー部を卒業したときに、あ、違うか、大学を卒業してすぐや。」とか「体だけじゃなくて頭も鍛えてください。」と言われたとか。 高校のときに「枯山水」というバンドを組んでいたとか。 「枯山水」がブレークしてたらノーベル賞受賞者の山中先生は生まれていなかったのかも…。バンド活動が成功しなくて良かったです。 対談相手の成田先生のプロフェッショナルな向上心が凄いです。 単に医師であるだけでなく、親の状況や、職場環境、生い立ちまで知らないと、ケアの必要な子どもたちに適切な医療は提供できないとのこと。 患者から選ばれる素養も必要だとおっしゃっていました。

0投稿日: 2022.05.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ2022.05.20 読みやすくてサクサク読めた。 キーワードは何は無くとも「早寝早起き朝ごはん」が全ての基本なんだなと。 夜は20時に寝て、朝は6時に起きるのが理想だけど、両親フルタイム共働きでは21時に布団に入れるのが限界…もっと早く寝かせたいけど、夕ご飯作り、片付け、お風呂、歯磨き、絵本、寝かしつけ…20時に布団に入れるのは物理的に無理だ。 子育て中の身には1日8時間労働は長すぎる。 モヤモヤする。

2投稿日: 2022.05.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ子育て本ということですが、人生教本としても良い本だと思いました。早寝早起き朝ごはんとか、相手が理解できないと判断するのではなく、相手に伝わらなかった自分が悪いと考えるとか、実践したいことだらけです。また再読したい本です。

1投稿日: 2022.04.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ科学的な視点やデータに基づく内容ではなくて、山中先生と成田医師の子育て経験則に基づく対話、昔話。神大医学部の同級生の二人。研究者の道を選ぶに至った自らの親子関係を赤裸々に語りながら、子育てにとって重要な事は何かを探る。知的で上品な二人。とにかく、会話が和む。 「禍福は糾える縄の如し」、とにかく腐らずに立ち上がるレジリエンスを。そのためには、助けて!と言える事。ソーシャルサポートを得るため、お陰様という心がけは大切。時には、物事の視点を変えるリフレーミング力を。と、教訓めいた話は目新しくもないが、この二人が言うのなら、という気持ちで染み入ってくる。

2投稿日: 2022.04.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ「ほったらかすことで自立する」 「ほったらかしが創造性を育む」 「親子でええかっこしいをやめる」 「親がしてあげられるのは良い習慣をつけさせること」 「一貫性はなくてもいい。面白いと思うことをやればいい。」 「早寝早起き、会話、身体を動かす、泣いたり笑ったりなどのごく普通の暮らしが大事」 「いいことはおかげさま、悪いことは身から出たサビ」 覚えておきたいことが多いけど、きっとこれら完璧なんて無理。1番大事なのは、追い詰めすぎず肩の力を抜くこと。 山中先生の大学学部時代の話が意外で印象的だった。

2投稿日: 2022.03.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ山中先生の名前にひかれて、手に取った。 子育てを語る、とあったので、どのような子育てをすると、先生のような方に育つのか、興味があった。まぁ、遺伝とか環境とかあるので、それだけまねてもね、ですがどこか参考になれば、と…。 ・助けてと言えることが自立である ・一番は「早寝早起き朝ごはん」 ・相手の視点に立つ 忙しくても、できるだけ寝る。という山中先生の言葉にも共感。 子どもに対して、これからも早寝早起き朝ごはんを徹底していきたい。

11投稿日: 2022.03.12 powered by ブクログ

powered by ブクログレジリエンスの要素に、周りの人に助けられてるっていうことを実感する力があるんだな〜。ありがとうって感謝を伝えることがその第一歩。

0投稿日: 2022.02.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ二人とも学者ではあるけれど、同級生の対談であり、かつ、二人の人柄もあってか、肩ひじ張らず、読みやすい本です。 内容としては、タイトルの通りですが、とくに目新しい話題はないように思いました。 個人的には、成田さんの話題については、若干古さを感じる部分もありましたし。 二人の生い立ちや経歴、これまでの苦労にも紙面が割かれており、そういった点も含めて興味がある方には、読む価値のある本かと思います。

1投稿日: 2022.02.21 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

・知識を吸収する力も大事だけど、その知識を使って何をするか。何を想像するかが求められている。 ・日本の研究者は自分のデスクや持ち場から離れない。 ほっとかれず、管理されて育っているから「自由な雰囲気」に戸惑う。 ・「自分のことは自分でする」って話したように、ほったらかされるほうが圧倒的に 人は自立する。 ・うまくいかないとき、どうやってフォローしあえるか。素直に「助けて」って言える感覚が大事。これが自立。 ・乗り越える力 = 「自己肯定感」+「社会性」+「ソーシャルサポート」 「ソーシャルサポート」とは周りの人に助けられているっていうことを実感する力 つまり、「おかげさま」と思える力 ・アメリカではポジティブなコミュニケーションが多い。お互いをとことん称え合う 日本では失敗した時に責める傾向あり。 ・普段から感謝を伝え合う ・医者は病気を診るんじゃなくて、人間を観るもの。だから学歴は関係ない。 ・17歳、18歳ってめっちゃ色々なものを吸収する時期。その時に自分が熱中しているものとか、譲れない何かを犠牲にしてまで必死で勉強する必要なんか、全然感じなかった。だから子どもに無理をさせたくなかった。 ・「ありがとう」「ごめんなさい」がきっちり言えて、人に寄り添えて、人の心をきちんと読みとれる人になれたら、どんな職業でも絶対成功していく。 ・親も子もええかっこをして生きる必要は全くない。ええかっこをしない人の方が「ちょっと手貸してくれへん?」って言えて、そこをきっかけにまた成長できる。「ええかっこしい症候群」があると、ヘルプミーを言えない。ピンチに陥った時、人間のマイナス要因になる。 ・親がしてあげられるのはどれだけいい習慣をつけてあげられるか 早寝早起き・他者への感謝・他人のせいにしない・自分で考える ・「ええかっこしい」の価値観の鎖 我が子に完璧を求める親御さんと求められているからこそ完璧ではなくてはいけないと刷り込まれている子ども ・家庭で自分はこうしたいと何気なく言い合える関係づくりが大切 ・常識を疑う、捉え直す力(リフレーミング)がこれから先とても大切 お子さんの一面だけを見ずに、反対側からも見てみる ・しんどいことはずっと続かない 。幼児教室での図工 (日本)テーマが決まっている。それをどううまく描けるかを先生が教えてくれて、その通りにやっていくと「上手にできました」 (アメリカ)「お題」がない。真っ白なキャンパスとクレヨンだけを渡されて、好きなものを描きなさい。先生は何も言わずにただニコニコ笑ってそこにいるだけ。娘は絵が大好きになった。 ・一貫性なんてなくてもいい。君自身が重要で面白いと思ったことをやればいいじゃないか。継続性なんて気にしなくてもいい。 ・「身から出たサビ」と「おかげさま」。自然にそう思える人がきっと立ち直れる。ついつい逆になっちゃうでしょ?うまくいったら「俺が頑張ったからだ」、うまくいかないと「みんなが手伝ってくれないからだ」とかって思っちゃう。そう考えてしまうと、うまくいかなくなったときに解決策がないというか、立ち直る術がなくなっちゃう。 ・説明せずに、圧力でわからせようとするのは、大人たちが子どもより「上の立場」と思ってるから。 ・「コミュニケーションは相手に伝わるように工夫をしなくてはいけない」という概念が浸透すれば、子育ても、教育も、違ったものになると思う。 ・伝える力って、結局相手を知ることから始まる。こちらが理解しようとする熱は相手にも伝わる。 ・どんな職業でも相手の視線に立つのが大切 ・平面視から立体視 第4人称 演劇的手法 ・何かを学ぶときに「何のためにそれをやるのか」を考えるのは大事 ・留学は大切!CISV! ・共感する力があれば、どんな国の人と仕事をしてもうまくいく ・言葉の誤解というのは、そこに感情が潜り込んでいることがほとんど。だからこそ、まずは共感することが大切。 子育ても教育も、子どもを子どもとしてではなく、一人の人間として信頼して接して育てていくことの大切さを改めて感じた。 無関心のほったらかしではない、信頼してるからこそのほったらかし。 2人の歩んできた人生からその具体を知ることができ、父として、そして、教育者としてよきヒントを与えてもらえた。

0投稿日: 2022.02.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ文章が好き 作品全体の雰囲気が好き 内容結末に納得がいった ◯ また読みたい ◯ その他 子育て方法としての新しい情報はあまりなく、今まで仕入れてきた情報を、本書を読んで復習した、といった読後感でした。シンプルにまとめられているのがいいです。 著名な科学者ご自身の幼少から学生時代のおはなしのほうが興味深い。 山中教授は「ほったらかし」で育てられ(勉強しなさい、とはいわれていない)、成田教授はがんばっても「完全否定」される家庭で育った。 この両極の家庭環境で育ったお二人が、 『「ほったらかし」がこどもを伸ばす。』 とおっしゃっているんだから、これはまちがいないんだろう。 以下自分のためのメモ ●親子の距離感 親としてのしっかりした見守りと、いいかたちでこどもを手放す。 ●レジリエンスの3要素 自己肯定感、社会性、ソーシャルサポート ソーシャルサポート:「助けて」がいえる、助けてもらって「感謝」できる こどもを心配する=信用していない⇒こどもの自己肯定感が低くなる

1投稿日: 2022.02.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ心に残った言葉 ○「ありがとう」を言われてそこで自分の存在価値を確認し自己承認を得る。 「ありがとう」が言えて「ありがとう」を言われる関係性を築けたら前向きに生きていける。 ○レジリエンス 辛い出来事があったとしてもしなやかに対応して生き延びる力。 ピンチを乗り越えて立ち直る力。

0投稿日: 2022.02.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ一番心に残ったのは、 「失敗は自分のせい、成功はおかげさま」。 仕事でもこの姿勢があるかないかは普段の言動から見えてしまうので、子供たちにはこう思える大人に育ってほしい。

1投稿日: 2022.01.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ○ほったらかしが、子どもを伸ばす。心配して子どもに手をかけすぎるのは子どもを信頼していないことを伝えることになる。 ○助けてと言えることが自立である。 手を貸してということがきっかけで成長できたりする。 ○早寝早起き朝ごはんが脳が育つ習慣。8時には寝かせると良い。9時間から10時間が理想的な睡眠時間。 ○良い事はおかげさま、悪い事は身から出たサビという生き方を教えたい。 ○ありがとうが言い合える家族関係を築けたらいいな。 ○理解できない方が悪いと思うと、、自分自身が進歩できない。自分が悪いと思うようにしている。 ○子どもに君たちのことを信じている。うまく物事が進まなくても私たちは親はあなたを信じていると伝えたい。 残った言葉、感想でした。

1投稿日: 2022.01.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ山中教授と神戸大学時代の同級生だった小児科の成田先生の子育て対談本。 専門的な話というより、2人がどんなふうに育ち、子育てに対してどういう考え方を持っているか対談形式になっている本だった。 成田先生は存じ上げていなかったので、山中教授がどんなふうに育てられたのか興味があって読んでみたけれど、想像よりほったらかしな子育てでそれが逆に良かったとのこと。 そして自身のお子さんに対しても過度な期待はせず、力を抜いた子育てをされているんだなぁ、と思った。 特にこの本でお二人が子育てでこれはすべきと主張されていたことは、 1.早寝早起き朝ごはんが脳の成長に大事 2.ほったらかしが子どもを育てる →ほったらかすことも時に大事 3.親子でええかっこしいをやめる 4.常識を疑えるこどもに育てる 5.レジリエンスを身につけさせる

4投稿日: 2022.01.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ有名な山中先生と神戸大学医学部で同級生だった小児科医の成田奈緒子さんの対談。 子供が身につけたい、乗り越える力は ①自己肯定感 自己肯定感は大人になってからあげるのは難しい。幼少期の親に信頼されているという安心感から醸成される。 ②社会性 ③ソーシャルサポート 周りの人に助けてと言える事(自立)→おかげさまと思える気持ち レジリエンス 辛いことがあってもしなやかに対応して生き延びる力 山中先生はかなり自由にのびのびと育ててられたよう。親に勉強しろとは言われなかった。親が干渉しすぎると子供は信頼されていないと思ってしまうから、親は子供を信じて見守るくらいが良いのかな。 子育てがテーマだったけど、著者2人の育つ方や学生時代の過ごし方がメインです。 子育ては親が勝手に子供の将来に期待したり、アレコレ手や口を出すのは良くないんだな、と少し肩の力が抜けるようなお話でした。

1投稿日: 2021.12.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ・決めた道をやり抜く ・山中先生でも、自分を助けてくれた人に報いたいという気持ちで動く。これをレジリエンスの定義としている。 レジリエンス力は大切で、レジリエンス力は人への期待に報いたいと思う気持ち。 ・研究者とは。一貫性なんかいらない。好きなことやれ(利根川進)。自分の仮説が覆されても「面白い」と思える。能力よりも、研究したい意欲と面白がれる心が大切。そして、既存の枠を超えた活動である。 親が1番大切にするべきは、 あなたのことを信じている。たとえ物事がうまくいかなくても、私たち親だけは最後まであなたを信じる という心構えと言葉。

1投稿日: 2021.11.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ書店でチラリと読んだら面白くて購入。 レジリエンスの話が印象的だった。 山中先生のコメントを読むといつも周りの人を大切に生きてみえるのが伝わってくる。 人格者だなぁと思う。 また折に触れて読み返したい。

9投稿日: 2021.11.22