総合評価

(23件)| 1 | ||

| 11 | ||

| 7 | ||

| 0 | ||

| 1 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ平安時代に遷都や天災などを見てきた鴨長明の有名な随筆をマンガにしてかなり読みやすくした一冊。もともとが短い作品なので、先に別の本で現代語訳を読んでおいてもいいかも。現代のミニマリストっぽい生き方をした方なので、現代人にも刺さります。

0投稿日: 2025.10.30 powered by ブクログ

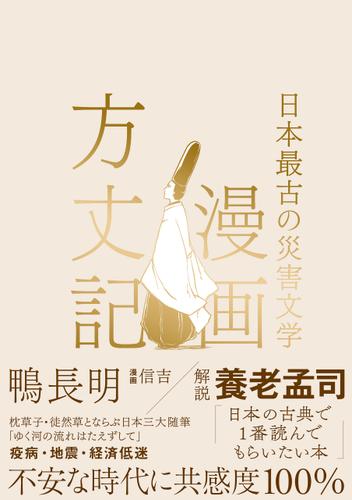

powered by ブクログ辛口〉美しい表紙!災害文学、養老孟司先生が一番読んでもらいたい古典だという。だが漫画のクオリティが残念。方丈記の空気感に合わない余計な擬音語が多く、絵の物足りなさが逆に際立つ。もしも長明が現代にいたら、というちっとも面白くないギャグ調4コマ漫画は酷い。 内容はともかくギャグタッチの絵は得意そうなのでこの漫画家と方丈記の相性が悪いとも思える。 小学生向け学習漫画と思って読めば興ざめすることもなかったかもしれない。ならばこんな装丁、価格にしないでー! ※印で加えられた注釈は非常に良かった。 方丈記そのものは趣きがあって現代でも示唆に富んだ古典です。

0投稿日: 2025.10.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ方丈記の内容がサッとわかる。 ただ、方丈記は思いつくままかかれたような内容なので、とりとめのない読後感。

0投稿日: 2025.09.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ『方丈記』は誰もが知っている古典文学である。しかし「その内容は?」と聞かれたら、せいぜい「行く川の流れは絶えずして」という冒頭文と、「無常観」というキーワードを答えるくらいが関の山。あなたも私も何となく、世捨て人となった作者がみずからの達観した境地を綴ったものと、勝手に想像していないだろうか。だが、この無常観にはちゃんと理由があった。それが「災害」である。 作者はその生涯で天災・人災を含め、五つの災害を経験している。その中には東日本大震災にも匹敵する大地震があった。昨日まで当たり前のように存在していたものがあっけなく消えてしまう。人も街も永遠ではない。『方丈記』が活写した年代は、六年に渡る源平の戦いも含んでいる。しかし、本作にその様子は一切描かれていない。われわれは歴史の授業で「誰と誰が争った」とか「誰それが権力を持った」というストーリーに慣れ親しんでいる。けれど、政治や経済だけが歴史を動かしているのだろうか。 解説を書く養老先生は、平安から鎌倉という時代の大きな転換に、この「災害」が深く関係しているのではないかと考える。本作に描かれているように、京の街はいまの東京と同じく、地方の物資を消費する都市社会である。震災で物流が止まれば、たちまち窮地に陥る。あれこれ手を尽くして田舎から物を運ぼうとしても、当然盗賊や海賊が狙っている。だから武力を持った人間が力を持つ。貴族の時代から武士の時代という転換には、そのような背景もあったのではないか。 『方丈記』という作品は、じつは大きな災害が起きるたびに再注目されてきた。堀田善衛の『方丈記私記』もそのひとつである。本書の巻末には『方丈記』の全文も収録されている。だから新たに原作を買い直す必要はない。南海トラフ地震が予感されるいまこそ、本作を再び読むときではないか。

0投稿日: 2025.03.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ読もうかなと思ったまま忘れていたが、kindle unlimited で再発見。アニメ平家物語→犬王の流れで諸行無常の響きがマイブームに。方丈記に辿り着く。平安・鎌倉あたりの古典は知識と行間を読む能力が必要と感じていたが、やはり漫画は非常に読みやすい。文体を気にせず内容が理解できるので素晴らしい。養老さんの解説も必読であろう。情報自体は変わらないという指摘には驚き。変化に溢れる社会と思っていたが、溢れているだけかもしれない。

0投稿日: 2024.09.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ三代随筆の一つである「方丈記」は、日本最古の「災害文学」とのこと。そうだったっけかー、学校で習ったんだろうけどすっかり忘れてました。 62年の人生の中で5つの災害を経験している長明。「遷都」も災害扱いなのね。 でもま、日本は自然災害がとりわけ多いから、被害の大小関わらず5つくらいは被災するのかもな。戦争も災害とするならそれはまだ経験がないけど、下手したらこの先あるかもしれないし。 いくら立派な家を建てても、いくら財産を蓄えても、災害に遭ったら全てなくなってしまうのに。身軽が一番。わかっているけど喉元を過ぎたら暑さを忘れる。これもまた人間。 ものがあっても無くても自分が満足してればいいのである。そんな【自足】の思想があれば他人のSNSなんて気にならない。 養老先生の解説も面白かったです。これからもし災害で被災することがあったら「方丈記」を思い出せるといいな

6投稿日: 2024.04.29 powered by ブクログ

powered by ブクログさらーっと読んだ。確かに物に執着するのはダメかも知れない。でも今の私はこんな家に住みたいとか、あれが欲しいとか、欲がある。でも反論できないのが、もどかしい。

1投稿日: 2024.02.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ火事や暴風、地震、飢饉など人生で多くの災いを経験してきた鴨長明。その経験から得た、贅沢をせずに慎ましく自足的に生きるという考え方は、現代の私たちにも通じるものがあるように思う。

3投稿日: 2024.02.12 powered by ブクログ

powered by ブクログなかなか一回読み終わっただけでは分からない。 でも日本という国が昔から災害に悩まされてきた国なんだな、方丈記から学ぶ事はその度にあるんじゃないかと思いました。

0投稿日: 2023.07.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ夫が持っていたコミック 以前、方丈記はNHKの「100分de名著」である程度知っているつもりであったが、振り返られるのはいい機会でした。 方丈記の内容を素直にコミックにしてくれています。 内容としてはそれでいいと思いますが、 鴨長明の出生や歩んだ人生をもう少し踏まえていただいた方が、自分好みでした。

1投稿日: 2023.03.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ方丈記という、そこそこ有名な 古典でありながら、 作文用紙にすると、25枚ほどと あとがきに記されていて、 漫画方丈記はざっくり本かと思いきや、 意外とちゃんと書いてるんじゃないかと 思わされます。 そもそも25枚だったとすればの話ですけどね。 現代に長明さんがいたら、 絶対陰キャです。 闇深すぎて、高いところには 住まわせられないです。怖いわぁ…。

1投稿日: 2022.12.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ原文を読むには自身の学力では及ばない私にとって、こうして読めるようにしてくれている本はとてもありがたい。 「方丈記」 一度は聞いたことがあっても、一体全体何について書かれたものなのか分からない、けど興味があるという人にとっては、触れやすいので是非、一読してみても良いのではないだろうか。 個人的には、鴨長明のような心境に至れることに憧れる。

0投稿日: 2022.11.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ方丈記の内容をザックリ知ることができて良かった。 変化の早い時代だからこそ、より沁みる内容です。自分とは何かを考えさせられます。

0投稿日: 2022.09.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ養老孟司さんの解説に共感するところが多かった。 鴨長明の自足する生活を見習うべきだと思った。 少ない食料しかないからこそどんなものでも美味しく感じられる。このような気分を感じることは全くない。物が溢れている現代は本当に幸せなのだろうかと考えさせられた。 (メモ 自足:自分の置かれた状況に満足すること) 漫画は綺麗で読みやすかった。方丈記が短いからなのかとてもあっさりしていた印象を受けた。

1投稿日: 2022.05.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ漫画方丈記 鴨長明 当たらず障らずで わかりやすいけれど 普通すぎて 漫画で表現する意味がない もう少し突っ込んだ 独断の解説がほしかった 文を構成したのは誰なのか? 漫画を書いたのは誰なのか? 養老孟司の後書も 押して知るべしで 当たり前のことが書いてあるだけ

0投稿日: 2022.05.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ物を持たないから豊かなのではない、お金があるから豊かなのではない 今ある物に"自足"しているのかが豊かなのである

0投稿日: 2022.04.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ方丈記が分かりやすくよめた。長明はよく生き残ったものだ。都に行くと自分の姿に恥じることもあるとある、そんな感覚を持っているから色々考えたんだろうな〜と思った。もとの水にあらず。

0投稿日: 2022.04.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ#漫画 #コミック #おすすめ本 #方丈記 #漫画方丈記 #KindleUnlimited 方丈記、漫画で読んだらもっと面白かった! 安元の大火からの養和の飢饉、そして疫病。その中での無常観が、今でもすごく共感できる。

1投稿日: 2022.04.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ漫画なら読めるかな。と思い読みましたが、読んでよかったです。小学生位の子どもの本棚にそっと入れておきたい一冊としてメモしておきます。

3投稿日: 2022.01.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ世の中にはいろんなしがらみや思惑、物欲などが混在しているが、どれも結局『自分自身がどう思うか』これに尽きるのではないか。 どんなに立派な家や財宝を持っていても、心や身体が健康でなければ、何の意味もない。 すべてにおいて自分という資本がもっとも大切だなと改めて思う。

0投稿日: 2022.01.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ原文も読めば読めないこともないけれど、漫画読んでからでもよいでしょう。やっぱり漫画から入ると全体がわかりますよね。

0投稿日: 2021.11.10 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

お見事! 方丈記をして、”日本最古の災害文学”とした時点で、本書は手に取って読んで(見て)みる価値がある。 たぶん、ちゃんと(?)読んだのも中学生の国語の授業以来か。しかも、後段になればなるほど、覚えていない。 けれども、あれから40余年が経ち、著者の最晩年に近い年代になってくると、鴨長明の述懐がなんともジワジワと心に沁みてくる。作者の年齢に近くなってこそ、分かるものの道理というものは、ある。 福原遷都の頃を思い返し、こう記す著者; 「人の心みな改まりて、たゞ馬鞍をのみ重くす。牛車を用する人なし。」 上記は、これまで貴族の乗り物だった牛車ではなく、当時台頭しはじめていた武家が好んで乗る馬がもてはやされてきたことを嘆いている文章だ。 現代に目をやれば、やれIT革命だ、働き方改革だと、なにかと新しい価値観を追い求めがちだが、果たして、スピードと利便性重視ばかりで良いものか、と考え直さなければいかねいのかもしれない。 歴史は繰り返すと達観もできるが、少しでもより良い方向に動いていけば、ゆく河の流れに久しくとどまることのないうたかたの身であっても、よい人生だったと思えるにちがいない。

0投稿日: 2021.10.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ『方丈記』の概要は、水木しげる版のマンガで掴んだ。養老孟司の解説を読みたかった。その一点で本書を購入した。 結論から言えば、その解説から新たに学ぶことはなかった。養老孟司が『方丈記』を高く評価していることは知っていた。諸行無常を描いていることが、その理由であることも知っていた。 ただし、養老孟司の解説を読んで思うところがあったので、私個人の推理に過ぎないが、記しておく。 鴨長明は鎌倉時代を生きた人であるが、鎌倉時代というのは人々の生活に変化が起きた時代ではないのか。具体的には「都市化」が起きはじめた時代ではないかと思う。「都市化」と言っても現代のような都市ではないだろう。 しかし、都を中心にその周辺にまちが形成され、商人が生まれ、経済というものが成立し始めた時代ではないかと思う。 浅学ゆえ、この推理が正しいのかどうかは分からない。分からないが、そうだとすれば、「変わらないもの」が世間に現れた初期に、鋭敏な感性を持った鴨長明が著したのが『方丈記』ということになる。 さらに、そうだとすれば、鴨長明が「家」にこだわった理由もわかる気がする。「家」は変わりにくいものだからである。変わりにくいはずの「家」さえ変わっていく。鴨長明の一生でさえそうだった。だんだん小さい家になり、最後は一丈四方の庵で『方丈記』を書いた。 変わらないものが社会に現れ始めたときに、「万物は流転するのだ」、「諸行は無常なのだ」と記した。 ゆえに、『方丈記』がいまだに残っていると思えてならない。

0投稿日: 2021.10.04