総合評価

(13件)| 1 | ||

| 5 | ||

| 3 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ文章がとても読みやすい。 リベラルアーツが注目されて久しいけれど、 そもそもなぜ学ぶ必要があるのか、 変化の激しい世の中でどういった視点が求められているのか、 そして自分で考えて行動するために、どんな学びが必要か。 今の最先端技術は5年後陳腐化している。 そうした技術ではなく、学び続け研究し続ける力を身につける、というのがとてもしっくり来た。

4投稿日: 2023.01.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ本来、自由人であるためのリベラルアーツだが、現代社会には自由市民など少なくなり、社畜と揶揄されるような(あるいは自嘲するような)都合良く洗脳された労働の奴隷が、別の奴隷のためにリベラルアーツを学ぶ時代。現代社会の悲劇として語る上田紀行氏、東工大のリベラルアーツ研究教育院長の発言は非常に考えさせられる。 教育の名の下に奴隷を育ててはならない。しかし、そうは言うが、社会にとって有用な人材だから用いられるのであり、それが所謂労働ニーズになるなら、我々は奴隷たることから逃れられず、自由市民にはなり得ない。我々自身も社会からの期待を将来像に設定するから、とがった夢を見ることも叶わない。つまり、社会的動物ゆえ、しかも、奴隷制が廃止された後の概念として、その時代のリベラルアーツをそのまま当て嵌めるのはおかしい話だ。 即効性の高い知識は、環境変化と共に、直ぐに役に立たなくなる。基礎的、古典的な学問は歴史の風化を逃れ普遍的に有用である。ここでも、役に立つか立たないかという話をしている。つまり、元々、自由市民たるべきリベラルアーツは、誰かの役に立つための手段に変化したのではないのか。ならば、リベラルアーツで新たに規定すべきは、単に、古典か流行かという尺度なのかも知れない。メカニカルアーツとの境目がぼやけている。そして、それで良い、と思った。

1投稿日: 2022.09.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ3人の著者がそれぞれのバックボーンを元に、リベラルアーツを大学に根づかせるために、いかに格闘されたのかがとてもよく分かりました。上田教授の学内でのやり取りに重いものを感じました。

0投稿日: 2022.07.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ日本のトップにこんなアツい教員がいる大学があって安心する。 学び直す、考え直すとか肯定できたらなーと思ってたところにこの本来は刺さった感がある。

0投稿日: 2022.05.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ東工大ではここ10年くらいをかけ、「リベラルアーツ」の名のもと、理工系の学生たちに文系的な知を体得してもらう取り組みをしている。本書はその取り組みを中心的に推進してきた池上、上田、伊藤3氏によるもの。各氏の論稿と鼎談を収載している。 自分も含め、文系の人々は理系からっきしって人けっこういるけど、社会に生きたり本読んだりしながら生きている以上、いくら苦手意識をもっていたとしても理系の人のほうが文系分野を取り込みやすいだろう。そして理系の人が文系の素養(リベラルアーツ)を手にすればよりよい世のなかがつくりやすいような気がする。たとえば、科学技術を純粋に探究しているうちに核兵器ができちゃうようなことがあるとして、リベラルアーツや人間の根幹に関する知があれば、倫理的にすべきでないことを止めるなり逡巡するなりといったことができるのではないだろうか。 著者3氏を中心とした東工大での取り組みの様子(特に上田氏執筆の章)は非常に読みごたえがあった。リベラルアーツという新たな方向性(実は東工大のそもそものお家芸だったのだけど)に向かうにあたり、周囲の反対や非難を受けながらも一歩ずつ進めていった軌跡は、いわばリベラルアーツ的な知をもって、東工大にリベラルアーツを植えつけた実践例ともいえるのではないだろうか。 とはいえ、やっぱり「いい大学」だからできたんだろうなとも思う。学生集めや経営に必死な大学では、とてもこんな時間と余裕をかけた取り組みはできないだろうな。 ついでにちょっと批判めいたことを書くと、リベラルアーツの取り組みは「とがったリーダー」を輩出するためのようだけど、リーダーってとがっているほうがいいんだろうかとまず思う。もちろん、とがったリーダーが必要な場もあるだろうけど、そうじゃないタイプのリーダーが最適な場もあると思うから。 さらにいえば、リベラルアーツがリーダー育成と結びつけられているのもちょっと疑問。東工大という「いい大学」の自負として、歯車になる人でなくリーダーになる人を育てるんだっていう意識(エリート意識的なもの)が見え隠れする……と思ってしまうのはひがみだろうか。リベラルアーツが生きるための知だとすれば、それはリーダであろうとなかろうと身に着けるべきことなのでは。

0投稿日: 2022.02.26 powered by ブクログ

powered by ブクログとがったというタイトルは誤解を生むかもと思ったが、内容はいいと思った。現代の風潮で、とがりたいと思って学ぶと、先端のものだったり、専門的すぎたりするものを指向してしまうのではと。内容は、そうではいけないと言っていると思う。世間に対してとがるという言葉の意味合いを変える、または、別の言葉を求める人々を望む、という本だったと思う。ラディカルであるためには時代の(組織の)見落としを知っていなければならない。そのために全体像。人類が積み上げた知恵、時代を経ても簡単には廃れない王道的な、知恵の大地を手に入れろと僕はとらえた。特にエリート学生には、リーダーとしての全体視が不可欠だと。20世紀的なプロフェッショナル観では一点に突き進むばかり。それではいけない。やめることができない社会を強化してしまう。再考すること、別プランを持つこと。21世紀の知の心得として、自分の内側に垣根を設けないことだと。規定してはいけない。自分を規定してはいけない。希望することはいい。理想を語るなら、リスクを考えられなければいけない。今、あまりに、決定に向かって行きすぎると思う。目標を立ててとにかく結果だ、という方法が高まりすぎ普及しすぎている。大きくとらえれば、20世紀の誤り、やりすぎ、反省するところはこういうところだと思えるようになった。

0投稿日: 2021.12.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ良くも悪しくも,上層部のイデオロギーに大学という組織も依存するということであろう.大抵の大学組織は,何か新しいことをやろうとすると反対勢力がワンサカと出てくるものだが,結局情熱なのだなぁ.

0投稿日: 2021.10.15 powered by ブクログ

powered by ブクログやっぱり池上さん好き!(何度もライブ講演会で生トーク堪能) 【わきまえるな】【丸く削るな】良い言葉◎

0投稿日: 2021.10.01 powered by ブクログ

powered by ブクログリベラルアーツを取り上げた初めての大学が理系の雄、東工大。私の時代にこの3人の教養を分けてほしかった。

0投稿日: 2021.09.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ本日購入。即日読了。僕自身、常に意識していることだし、保護者にもそう伝えている。「とがっている子どもをまるめてしまわずに、とがったまま育てる。」いやあ、東工大生がうらやましい。まあでも、僕の場合、理学部所属で人文学部をうろちょろしていたし、やろうと思えばどこでもできる。やろうと思うかどうかが問題だ。YouTubeでSTAY HOME,STAY GEEKの動画は何度も見た。あの手作り感がなかなか良い。こんな状況でないとこういう動画は見られなかっただろうし、その点は肯定的に受けとめておこう。何より無料なのがよい。知的財産はコモンでいい。利他プロジェクトもふくめて、この1年半、東工大にはずいぶんお世話になっている。いろんなことを学ばせていただいたし、視野が広がったように思う。このリベアルアーツを導入するにあたってはいろいろなドラマがあったのだろう。上田さんと丸山俊夫というおもろいおっさんとの出会いとか。(丸山先生 亡くなられたようで残念です。お酒の飲み過ぎではなかったのでしょうか。新潟の酒は(米も魚も)旨いですものね。)「メンバーは寝ても覚めても意識が新カリキュラムへと誘導されており、そこには尋常ならざるケミストリー、相乗的な創発性が生じていたのです。」こういう状況がいいのだなあ。そういう場に自分も居合わせたい。そして、やはり、「学び方を学ぶ」のが大切なのだ。でも、それは先生が手取り足取り教えるというのではなく、学んでいる先生や先輩あるいは同輩、後輩でもいい、そういう人の背中を見て育つというのでもいいのだろうな。だからこそつねに「教育とはパッションである!」

0投稿日: 2021.08.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ教養って何なんだろう?自分の根っこを太くするって言ってもどうしたらいいのだろう?このような疑問に対して、ある程度はこの本を読んでイメージできたが、やはり難しい。 すべてを疑う、クリティカルシンキング、とがるなど、理解はできても実行するとなると難しいと思う。それを少しでも意識しながら生活することが大切なのだろうか。本書にも述べられているように、特に今のコロナ禍においては、多くの情報が錯綜し、メディアの報道すら一部分しか見えていないかもしれない。自らも正確な情報をとりにいき、かつそれをも疑い、それらの知識をまとめて考え運用し、ベストな選択、行動をする。今の状況は、平時に比べると本書に述べられていることを意識しやすい世の中なのではないだろうか。

0投稿日: 2021.08.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ東工大の「リベラルアーツ教育」を構想した面々、池上彰ら実施にあたった人々の問題意識の高邁さや努力は素晴らしいと感じる。東工大については、今野浩のエッセイにもたびたび触れられていたが、理系学生に人文知の薫陶を与えようという意識が非常に高く、般教の教授連も大物が就くらしい。とはいえ、そもそも「リベラルアーツ」は高等教育の場で身につくというものであろうか?。 本書の中でも何度か出てくるように、試験、試験で能率を追求する知的訓練で鍛えられた「優秀な学生」は、「教養」の涵養にも効率を重視する。人文知の世界の「基本書」は、どれも数をこなせるようなものではない。しかし多くの学生は、いわばよくできた「知のカタログ」欲しさに、基本書の梗概あるいは「書評」的なものを、次から次とこなすだけで、「教養」を手に入れた、と満足するだけのような気がする。 高等教育で教養を教育できる、というのは、リベラルな教員が抱く幻想ではないか。特に、東工大のような理系畑では、専門で自分の地歩(学士号でもよいが)を築くためだけにでも、文系の5倍の時間を要求されているはずだ。現代の理系学生は、寺田寅彦とは異なる時代に生きている。驚異的に膨れ上がった科学技術体系を自分なりにモデル化して脳の回路に埋め込む必要があるのだ。教養なるものに無際限に時間を費やす余裕はないであろう。 もちろん、小学校などで、啓発スキルに優れた良い教師に巡り合った経験がある一握りの優れた学生は、世界全般について広い興味を持ち続け、多忙な専門の学習の間にも、自身の根と幹を、太く、広くする営為を、自身でコツコツと積み重ねているだろう。結局は個人の幼少時からの心がけと積み重ねである。大学生になってから教養、教養と言っても、雑多な知識を脳のどこかに書き込むにすぎない。既に遅いのではないだろうか。

2投稿日: 2021.08.16 powered by ブクログ

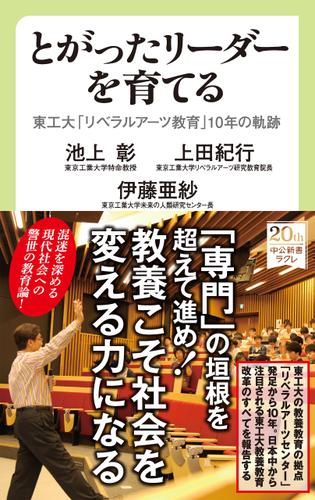

powered by ブクログ東工大の教養教育の拠点、リベラルアーツセンター発足から10年。日本中から注目された東工大教養教育改革のすべてを報告する。

0投稿日: 2021.08.03