総合評価

(44件)| 22 | ||

| 13 | ||

| 4 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

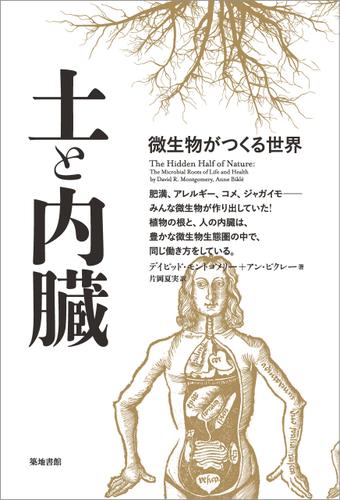

powered by ブクログ見返し 作家、研究者からの本書への賛辞 本書は、すべての生命の基礎である微生物の世界への扉を専門家以外の者にも開いてくれる、素晴らしい本だ。 読者は自分の身体と周囲の世界を、今までと違う刺激的な見方で見ることになるだろう。 ーサンダー・エリックス・キャッツ 発酵食のバイブルといわれる『天然発酵の世界』著者 本書は、展開の早い小説としても読める。 だがそれが語るのは土壌と、さらには私たちの身体のはたらきについての真実の物語だ。 ーニール・シュービン 『あなたのなかの宇宙 生物の体に記された宇宙全史』著者 素晴らしく魅力的な作品である本書は、地球上の生命すべての根本原理を教えてくれる ーそれは体内、体表面、そしてまわりに棲息する微生物だ。 ーマーティン・J・ブレイザー 『失われてゆく、我々の内なる細菌』著者 著者は、生を死へ、そしてまた生へと駆り立てる強力な有機機械という、正当な評価を微生物に与えている。 ーブルース・バーコット The Last Flight of the Scarlet Macaw 著者 体験談と厳密な科学を合体させ、地質学から園芸学、消化器病学にまでおよぶ本書は、微生物の数知れぬ不思議を解き明かす。 医学生時代、これを学べていたらと悔しくてならない。 ーハワード・フラムキン ワシントン大学公衆衛生学部長 本書は、健康な土壌の中に棲む微生物と、健康な腸の中に棲む微生物とをじかに結びつけ、体験談と科学的記述を巧みに織り交ぜている。 自分の健康に関心を持つ人すべての必読書だ。 ーエイミー・スチュワート The Drunken Botanist 著者

0投稿日: 2025.09.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ友人から借りて観ました。 なかなか読むようなジャンルでは無いものでしたが、新しい勉強になりました。 園芸やってる身からすると、ん??と思う内容は有りましたが、面白かった。

0投稿日: 2025.07.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ土が好き。だから、土という言葉が入ってるこの本を書棚で見つけ、つい手に取った。学生時代、土壌微生物の授業を受けてたから、新しい知識ではない。 庭づくりと土壌微生物との関係、我々の体と体内の免疫と微生物の関係、そして土と植物と栄養素の関係。 読んで、すぐにベランダの、毎年ゴーヤを育てているプランターの土づくりに着手。 身体も、免疫性の皮膚炎を持ってるから、色々納得しつつ読み進め、納豆とヨーグルトの食べる頻度を増やしたり…。すぐに行動変容が起きる本。 ただ、ちょっとくどいところもあり、読むのがストレスに感じるところも多く、そして同じことの繰り返しだったりで、読み飛ばしも多め。 このシリーズ、もう読むことはないな。

0投稿日: 2025.05.21 powered by ブクログ

powered by ブクログこの一冊を読んでから 今 庭で土作りに勤しんでいます と言う人に 何人も出逢った 人間も 自然の中で 生息させてもらっている 一部に過ぎないのだ と 改めて思わせてもらえる 土から離れた暮らしは もはや 暮らしとは 言えない 暮らしの 豊かさとは 何だろう 指標の一つが 土との距離 なのだろう

7投稿日: 2025.05.10 powered by ブクログ

powered by ブクログモントゴメリー 氏2冊目。 後半は専門用語が多く難関だったが、土壌の植物の根とヒトの内臓は微生物によって同じような働きをしている、と言う内容。土壌に肥料などを撒かないと植物の生育が良くない事は知識不足として知っていたし、ミミズなどの小動物が有機物分解の役割をしていた事も。しかし植物の根には微生物が生息しており、栄養素の仲介役の様な働きをしている事は初耳だった。ヒトの内臓にも多種の微生物がおり、似た様な働きをしている。タイトルは秀逸だなと感じた。 食べすぎる事が多いので、腸内細菌に負担がないように考えたい。

0投稿日: 2025.04.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ土壌環境と腸内環境を結びつける微生物の働きに関して、著者の実体験と学術研究を交えながら迫っていく著作。 農学と戦争の切っても切れない関係の中で推進された化学肥料+農薬を重視した農業が土壌の微生物叢を破壊してきた。 他方、抗生物質を多用する医学界もまた、腸内の微生物叢を破壊するような医療を当たり前のものとしてきた。 それらの結果として、農産物は十分な栄養価を失い、大腸は免疫機能を失いつつある。 大腸の表と裏を逆にしたら植物の根と同様の機能を持っているようにみえ、両者はともにそれ単体では得られない機能を微生物との共生によって得ているというのは世界観の変わる指摘だった。 人間そのものの消化機能は多くの栄養素を処理することができず、植物の根もまたそれ単体では地中(ミネラル)や空中(窒素)の栄養素を処理できない。その処理できなさを仲介する、我々や植物の必須要素として微生物との共生関係があるのだと世界を捉え直すと、自らの体内と自然環境の捉え方が大きく変わる。 非常に刺激的な本だった。

6投稿日: 2025.01.11 powered by ブクログ

powered by ブクログアン・ビクレーとデイビッドモントゴメリーの共著「土と内蔵―微生物がつくる世界」だ。初めて正式なタイトルで書いた。いつもは土と内蔵と呼んでいたが、正しくは微生物がつくる世界も含まれる。この二ヶ月の間、この本にすべてを費やしてきた。来る日も来る日も読書に励み、文脈と悪戦苦闘し、その末にようやくこうして読破したのだ。まあ、本当に読書に励んでいたらとっくに読み終えていそうだが。それではこんなことを延々書いていても仕方がないので、いよいよ感想文に入っていく。ちなみに今年の夏休みの宿題にも読書感想文が出ているので、今年はこれで書こうと思っている。まず、本書は微生物と人類の密接な関係と歴史を大まかに振り返る良書だ。太古に起きた共生化、微生物による動植物への干渉、現代化に伴う迫害の歴史、過度な抗菌と人体への影響。これらの事柄についての詳細を、当時の社会的背景も含めて如実に、かつ簡単に描いてくれている。まあ簡単にとはいえ、全く触れてこなかった分野の話であるから、当然知らない単語も多い。マイクロバイオームとかプロバイオティクスとかフォトケミカルとか。大嫌いな横文字が並んだときは思わず頭を抱えて、終いには眠くなってきたが、それでも読む価値はあるだろう。日本は抗菌天国と呼ばれるほどの清潔国として知られているらしい。確かに、言われて見れば自覚する点は多い。飲食店に行けば消毒液が必ず置かれているし、エスカレーターの消毒など頻繁に見る。テレビのリモコン、車のハンドル、プラスチックのスプーンに至るまで抗菌物質が含まれ、その社会形態はもはや微生物の生存を許さないものである。幼少期から手洗いうがいの重要性を叩き込まれ、不潔な場所で遊ぶことを禁止され、必要とあらば抗生物質の投与も容易にされてきた。そうした教育が、我々の微生物対人類という被害妄想をより強固なものにして来た。近年の新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、その風潮はより強固なものとなった。もはや我々は微生物に真の意味で目を向けることはない。しかし予想に反して、微生物の中には人類やその他の生命にとって明らかに有益なものも数多い。例えば動植物の栄養補給には微生物の分解が必要不可欠だし、土壌や大腸の健康は作物と命の状態を大きく左右する。このはっきりとした現実の究明は、近年の科学の発展によってもたらされた。過去の歴史において、我々は微生物を邪険に扱い、そのすべてを駆逐すべきだと考えていた。それこそ蛙は住む池の水を飲み干さないという諺に、嘲笑われる様な歴史である。そうした歴史の中で発展した医学と農業は、特に微生物に敵対的な方法を生み出してきた。医学の代表的な敵対として抗生物質が挙げられる。抗生物質は人類を悩ませた感染症への対抗薬として活躍したが、その隠れた代償として腸内細菌がいた。一度でも抗生物質を使用すれば約半年間、腸内細菌は再生できないという。農業においては化学肥料が挙げられる。第二次世界大戦で大規模な食料生産を考えた主要国は、化学の叡知を農業に持ち込んだ。化学は農業でも実力を発揮し、一時は爆発的な生産力を得たが、その後は右肩下がりというドーピングの様な結果となった。その右肩下がりも、化学肥料使用に伴う微生物の減少が最たる理由だ。このような文化は、現代社会においても影響を残している。だからこそ我が国は抗菌天国になってしまったのだ。もちろん、これらの歴史について無闇に批判するつもりは毛頭ない。俺もかつては抗生物質の服用によって命を救われた身である。抗生物質も化学肥料も、人類が編み出した叡知には代わりない。しかしそれによって起こる人体の損傷について、我々はもう少し自覚的であるべきだ。というか本当に面白い本だから是非読んでほしい。小さい頃に見た世界への好奇心と冒険への興味が掻き立てられる、そんな作品だった。しかし読書感想文に向いているかどうかは分からない。

0投稿日: 2024.11.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ何回も読めたら読みたい。内容は難しかったけど(笑) そんな中でも分かったことは、 植物は自身の根の周りに様々な微生物と共生していること。そして人間は自身の体内(主に腸)の微生物と共生していること。 前から思ってたけど何でもかんでも『除菌、殺菌』する事は、逆効果ではないかな。 みんな、くそメディアに洗脳されすぎ。 吉田俊道さんの『菌ちゃん農法』の本読んでるけど、『微生物と共生』これにつきますね

1投稿日: 2024.10.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ化学肥料の話に行き着くし、腸の話にも行き着く。 体というものは、つまり土から始まるのであろうとは思う。全うなことだとは思うけど、現代の消費社会の中で、何からやっていこうというのか。あまりにも難問であると私は感じてしまう。 庭は?土は?コンクリートに囲われ、近所の人を気にする。そんな中でこの理想に立ち帰れる人はどれほどいるのだろうか。 田舎に住めばいい、その辺りで畑を借りたらいい。そんな簡単な話ではないし、それはつまり生き方に関する事柄である。 畑を借りても、隣の人々は化成肥料を使う。流通にはきれいな野菜しか乗らない。しかもこういった暮らしにはお金や様々なコストがかかる。 ここまで私の頭の中をぐちゃぐちゃと書いてしまったが、思考の螺旋に落ちてしまった。

4投稿日: 2024.06.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ著者が庭付きの家を買って、殺伐とした庭の死んだ土を生き返らせようと奮闘することに始まる。そして化学肥料と有機物が植物に働きかける仕組みにおいて微生物が重要な鍵であることに気づいていく。 その後、著者のうちの一人がガンにかかってしまい、体や健康に注意を向けるようになると、食べ物と微生物の働きが非常に重要のだということになってくる。 この本を読むと、食事について真剣に取り組もうと言う気になる。

5投稿日: 2024.05.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ自然とのつながりに目覚めることで地球と生き物たちは健康になる。 土の中の大自然と身体の中の大自然は繋がっている。

0投稿日: 2023.04.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ私の内臓は土壌であり、栄養素を吸収する腸は植物の根である。土壌環境は微生物のバランスで決まり、ミネラルを必要とする。人間は細菌と共に生きるのであり、植物も細菌と共に生きている。マイクロバイオーム。何だかストンと納得するような言説であり、健康を改めて意識し、その知識をそれこそ根っこから吸い上げられるような、面白い本だ。 ミネラル欠乏について。銅はヘモグロビンが正しく機能するためと、正常な骨形成のために欠かせない。マグネシウムは少なくとも300の酵素反応に必須の元素で、不足すると注意欠如多動性障害、双極性障害、うつ病、統合失調症の原因に。鉄不足は貧血と学習や仕事の能力低下を。亜鉛は少なくとも200の酵素反応に必要で、正常な成長、組織の修復、傷の治癒に欠かせない。亜鉛が欠乏すると感染症にかかりやすくなる。 ガーデニングが趣味の家族がいるが、著者同様、土壌改良がミソであり、植物に癒されるのだという。私自身はその境地にないが、自然の揺らぎの中で読書をすれば、微生物や細菌を含む生態系に包まれているようで心地良い。自らが土壌である、という意識も悪くない。

7投稿日: 2023.04.08 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ずっと気になってた本がブックカフェで見つけました。 土壌にも人体にも同じ構造と機能があることを発見して 双方の生態系復活を行っている科学者夫婦の理論⇔実践リアルドキュメンタリーです。 自分たちも、都内からだいぶ田舎に引っ越してきて コンクリートのような畑を少しづつ手を掛けているので 一層共感。 土壌も人体も社会も繋がってる事を実感させる一冊です。

1投稿日: 2022.09.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ爆裂に面白い。 土壌生態学、土壌生物学、医学微生物学、様々な学問分野の歴史や、絶妙な比喩を交えながら、膨大な調査を語りに語りまくる、好奇心くすぐられる一冊。 読了してみると、土と内臓、というタイトルの深さに感動。 今日から内臓大改造、実践。楽しみ。

4投稿日: 2022.08.07 powered by ブクログ

powered by ブクログちょうど読み終えたところ、今日の「クローズアップ現代」が「腸内細菌の知られざる力」とあったので、先を越してご紹介(この本が紹介されるかはわかりませんが…)。 植物も動物も如何に微生物との共生が重要かということを教えてくれる書籍です。人間の身体には数キログラムのマイクロバイオーム(≒微生物)が棲んでおり、ヒトの皮膚1平方インチに約50万個もの微生物がいるとのことです(著者はこの面積に住む微生物の数は、「ワイオミング州の人口とほぼ同じ」と表現していますが、自分流には、故郷の「鳥取県の人口とほぼ同じ」と思いました)。 植物は根から微生物が喜ぶ物質を放出し、代わって微生物は必要な養分を根(植物)に供給するそうですが、腸も植物の根と同様の役割を果たしており、「免疫系の約80パーセントは腸、特に大腸に関係している」ということを実証しています。全粒穀物を推奨していますが、精白した穀物は、単純糖質となって身体への吸収が早いのに対して、全粒穀物の場合には糖成分をゆっくりと吸収するので腸(身体)に良いのだという部分はなかなか読ませる内容でした。 プレートの半分を野菜・果物、残り半分の多くを植物性タンパク質、残りを全粒穀物で構成する「ハイジの皿」という図柄も紹介されますが、やおら微生物にとって棲みやすい食事にしようと思わせてくれる1冊です。

1投稿日: 2022.06.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ原題は「The Hidden Half of Nature」。自然の隠された半分、といった意味で、こっちのほうがしっくり来る。目に見えない微生物の働きが、自然、あるいは人間に多大な影響を与えている、という話。 最近、植物と協力して働く菌類や土壌生物、また腸内フローラと呼ばれる微生物群の働きに興味を持っているので、楽しみに読んだ。 著者は夫婦で、ガーデニングを始めた奥さんの話に始まる冒頭の話は調子よく、面白かったのだが、途中だからだんだん発散してきて、顕微鏡の発見まで遡る。面白かったけれど、寄り道が多すぎてポイントがぼやけてしまうという科学系の翻訳書にありがちなパターンで、その点は残念だった。300ページを超える結構厚い本で、半分か1/3の分量でまとめてくれたらなあ。 土壌と菌類の関係は欧米ではそれなりに重視されているらしいが、日本ではなぜかあまり知られておらず、もっと知りたい。 腸内フローラと人間の健康の関係についてはこれからさらに研究が進み、いろいろ新しいことがわかりそうだ。盲腸炎になったから切っちゃうとか、お腹調子悪いから簡単に抗生物質を使うとか、そういうこともこれからは見直されるのかもしれないな、と思いつつ、引き続きこの分野はウォッチしていきたい。

2投稿日: 2022.01.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ感染症と同じように、自己免疫疾患と慢性疾患が近年多発しているのは、やはり微生物に原因があるかもしれないと、今では思われている。

1投稿日: 2021.11.21 powered by ブクログ

powered by ブクログこの本のことは、数年前から知っていた。 分厚さと値段の高さから敬遠してたが、 今、感染症が広がっている、 このタイミングで読んで良かったと 思える一冊。 家庭菜園的な畑をやっていて、 自然栽培風にやりたくて苦戦していた理由と 土の中の微生物と野菜の共生、人間と常在菌や 腸内微生物の関係が同じような働き方を している不思議感。 個人的に畑での野菜のお世話で 元気になれるのは、自然の癒やし効果かと 思っていた。 でも、微生物も関係していたのだとわかった。 畑の土の中の微生物は、私にとっても常在菌として 良い方向に働いているのかもしれない。 慣行農法で育った野菜と、 有機的な資材を投入して、 微生物が野菜と矯正して育った野菜では、 微量栄養素の含有量があきらかに違うとのこと。 近年、メンタル疾患の一部やアレルギーが急増してるのは、 微量栄養素に含まれるミネラル分が 野菜に含まれにくくなったからではないかということも 具体的な研究結果に基づいて書いてあった。 めったに★5つはつけない私が5つけた理由は、 巻末にキーワード解説と参考文献と索引があったから。 これが無ければ、★は4つかな?

0投稿日: 2021.08.15 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

世界は、なんとフラクタルにできているんだ! 分厚いけれど飽きさせない導入部、そして研究者の歴史も読み応えあって「へぇー」の連発。 植物の根≒人間の腸 であり、 土壌環境≒腸内環境 なので、肥満もアレルギーも癌もうつ病も、栄養満点の有機的な土壌で作られた野菜を食べれば、ほぼOKということらしい。 植物が健康的に育つには、土が大事。 お茶の出涸らしや動物の糞といった自然のものを土に混ぜば、微生物が勝手に育ててくれる模様。 農薬を使うと植物の根が張りにくく、土の栄養価も激減する。 微生物は、土にも内臓にもいて、よき働きをしてぅれるので、味方にした方がいい。

6投稿日: 2021.05.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ高温多湿の夏という季節をもつ日本において、腐敗・発酵・微生物の作用はけっこう身近なものだと思っていた。 北米在住の著者にとっては、そうではなかったらしい。自分をとりまく庭などの環境、そして病を患った自身の体の感覚を経験的に綴りつつ、科学的検証も同時に併記している。著者夫妻はもともと研究畑だが、微生物については対象外とのこと。複雑に絡み合う自然界、ヒトも含めてその繋がりは分野以外となると、科学的根拠に基づいて話すのは難しい。経験をもとに科学的リテラシーを持って推敲された文章と訳文は説得力がある。 人と微生物、人と自然の共生について、改めて問い直す文章は、コロナ真っ只中の現在に非常に響く内容だ。

2投稿日: 2021.05.14 powered by ブクログ

powered by ブクログすごい!おもしろい。 はじめの岩だらけの庭の土づくりのところからどんどん引き込まれた。 人間の消化管と植物の根の働きが似ているって、ひゃー。 自然界の様々な微生物のはたらきの話はちょっとややこしいけど、歴史的に微生物を人間が見つけてどうやって理解してきたかという話は興味深いし、共著者がガンになってしまってから食事を見直す話もなるほど、であった。食生活を変えることは腸内環境を整えること、豊かな土壌を作ることと同じなのだ! 人間も自然の一部だということをあらためて実感した。このコロナの時代に、またちょっと違った目でウイルスとか微生物を捉える視点を得た感じ。

6投稿日: 2020.10.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ土を肥沃にしているのは微生物、我々の内臓である大腸を効果的に動かしているのも微生物、こんなところに共通点があるとは気付かなかった。そして植物や動物という目に見えるところに重要なものがあるのではなく、RNAや微生物という目に見えないところに重要なものがあるという考え方は”星の王子さま”からも教わった。非常に知的好奇心のそそられる宝物のような1冊に巡り合えた気がした。我々の食べているものも精白した糖類は健康のためにも控えよとのこと、細菌は有益、16SrRNAはリボソームを作るのに必要、全ての植物にはマイクロバイオーム、根、葉、芽、果実、種子を覆う微生物の集合体である、SCFA(酢酸、酪酸、プロピオン酸)には薬効ある、微生物の凄さを再度感じてみたいと思った。

1投稿日: 2020.09.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ植物の根と人間の内臓が、同じことをしていたとは! 土壌を整えるように、大腸の微生物たちを育てる。食べるという行為の本当の意味がわかった気がする。

1投稿日: 2020.09.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ堅めだがロングセラーということで読んでみたが、植物や微生物に興味がないと科学系読み物をたまに読む人には辛いかもしれない。 化学肥料はステロイドなど、興味をひく項目もあった。

1投稿日: 2020.06.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ関連書を辿ってゆくうちに、腸~細菌~ウイルス~土という流れになったわけだが意外なほど知的刺戟(しげき)に満ちている。 https://sessendo.blogspot.com/2020/06/blog-post_14.html

1投稿日: 2020.06.14 powered by ブクログ

powered by ブクログタイトルからは、この二つがどのようにつながるのかがよくわからないまま読み始めることになった。前半では、植物がよく育つためには土壌の細菌が大切であって、化学肥料を加えさえしたらいいわけではないということを、筆者たちの庭での実体験から始まり、農業の歴史を振り返りながら解説してくれる。そして後半になると、おなじように腸内の細菌が大切であるということを解説してくれる。いきなり腸内細菌の話しから始まるよりは、前半の土壌の話があったからこそ後半がすんなりと理解しやすかったと思う。うまく構成されている。あまり読みやすい本というわけでもないが、読んでよかったと思う本。自分の生活も少し変わりそうに思う、食事と体調には気を付けようと思う。

2投稿日: 2020.03.07 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

土壌に植物が根を生やす。有機物があればそこにいる微生物が植物の根の周りに共生関係を作り、植物を健康にする物質を発する。 それと同じ仕組みが人間の腸内でも起こっている。栄養の豊富な食物は腸内の細菌との共生関係を作り出す。腸内を良い環境に保つために、ただヨーグルトを摂るだけでなく、全ての食べ物に目を向けていきたい。

1投稿日: 2019.11.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ土壌と大腸,その中で大切働きをする微生物に驚き,認識を新たにした.養分や栄養を与えるだけでは駄目でそれを助ける微生物が重要なのだとよくわかる.医学細菌学などの歴史も含めてとてもよくわかる.そして何よりこれから健康のために何をすべきか何を食べるべきか考えさせられた.

1投稿日: 2019.11.17 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

うーん。英米の著者の効能を述べていく口調が気に障らなければ、とてもよくできている。微生物圏のフロラの話の前がたいへん。

1投稿日: 2019.08.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ知らなかった、マイクロバイオームの世界。土も内臓も、いや世界中も、微生物があふれている。私たちは微生物とともに生きている、というより元々微生物の世界に私たちが住まわせてtもらっているだけなのd。マイクロバイオームが安定することが、私たちが健康に生きられること、そのために何をしたらいいかを考えたい。

1投稿日: 2019.07.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ根圏と大腸という、これまで省みられることの少なかった「世界の隠れた半分」における、驚くほど精巧なフィードバックループ。本書は両者における微生物たちの役割に光を当てるとともに、利便性と快適性を重視するあまりこの豊潤な小宇宙を軽視してきた現代人の生活に警鐘を鳴らす。地質学者と環境計画学者の夫婦の共著だが、それぞれのアネクドーツが生化学という専門外領域への関心を呼び覚まし、本書の執筆に繋がったというのが面白い。 本書は微生物の発見の歴史や、進化の過程における「シンビオジェネシス(共生)」の解説を経たのち、人間の農作物への関与の歴史の詳述に入る。モンゴメリーは、植物の生長に必要な窒素・カリウム・リンの供給を重視する「最小律」に過度に傾斜してきた19世紀以降の欧米農学を批判し、自身の庭づくりの体験から、サー・アルバート・ハワードが提唱した、化学成分に加え細菌類と植物の相互作用である「肥沃度」を重視すべきと説く。 ここで紹介されるのが農作物と土中微生物の共生により形作られる「根圏」。微生物は作物の根が化学成分を吸収しやすくするタンパク質やホルモン等を提供し、見返りに農作物は炭素やフィトケミカルを分泌し有益な微生物を呼び寄せる。殺虫剤の多用はこのような共生関係を破壊し、結果的に植物の抵抗力を損なっていると警告する。 ここまでが本書のいわばA面。盤面をひっくり返してB面に針を落とすと、共著者のもう片方であるA・ビクレー自身のガン罹患体験が語られる。慢性的な炎症がDNAコピーミスを惹起し、ガンの遠因となることを確認した後、GALT(消化管を取り巻く免疫組織)における腸内細菌・セグメント細菌が、免疫抑制/促進のバランスをとる役割を果たしていることが紹介される。もちろんここでの記述は「根圏」におけるのと同様、人体とこれらの非病原性細菌を含むマイクロバイオームの共生(commensalism)にフォーカスが当てられたものとのなっている。 ここから感染症の原因としての微生物に人間がいかに対処してきたが語られる。微生物を一掃することで感染症が撲滅できるというパスツールの信念、治療とは病原菌の特定であり、培養できない微生物は研究の埒外としたコッホのスタンスは、人類への重要な科学的貢献ではあったが、副作用として「理解するより撲滅せよ」という短絡を生み、その後の抗生物質の多用に繋がったことが指摘される。 そして、リポ多糖(内毒素)を産生する細菌を優遇し、炎症増、代謝低下を惹起する欧米的食生活へのカウンターとして、中国の細菌学者趙立平により提唱されたWTP(全粒・伝統的食材・プレバイオティクス)が紹介される。全粒穀物などの多糖類(食物繊維・セルロース等)はその消化しにくさのため小腸で吸収されるのではなく大腸発酵細菌により発酵され、SCFA(短鎖脂肪酸…酢酪酸・酢酸・プロピオン酸)という人体に有益な物質に変換されるというのだ。欧米系の、特に精白された穀物中心の食事が、早すぎる消化により糖分が急速に吸収されるため、余分な糖分が脂肪として蓄積され、内毒素の存在の下ではIL-6の放出により炎症を誘発してしまうのとは対照的だ。有益な生きた細菌をそのまま取り込む「プロバイオティクス」とともに、慢性的炎症を抑え免疫系を調整する細菌との共生を前提とした食生活への転換が提唱されている。 現在流通している食品の中には、本書で紹介されているアイデアが反映されたものがすでにある。それはもちろん一部の動きでしかなく、未だに農業の現場では消毒薬が爆撃のように使用されているし、畜産や医療においても抗生物質が使用されなくなることは当面ないだろう。しかし結局のところ、地表の上と下は、人体の表と裏をひっくり返したのと相似形なのだ。そう考えてみると、「世界の隠された半分」にいるのは微生物などではなく、通常彼らの宿主とされている我々人間の側なのではないかと思えてくる。人間は、豊潤な生物世界の片隅での部分最適にとらわれるあまり、ロングランでの有益性に対してブラインドでありすぎたということなのだろう。

3投稿日: 2019.05.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ前作の土の文明史と比べると、エッセイ的な要素も多くて、彼ら夫婦の経験談を楽しく読めます。 や病気と治療の歴史、食など、について、科学者的な雰囲気も保ちつつ、エッセイ風に平易な言葉で語っており、一気に読み終えてしまいました。

1投稿日: 2019.05.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ原題は The Hidden Half of Nature 非常に面白い切り口。 微生物学の歴史を辿りつつ、新しい知見が得られる読書になりました。 生物学は、まだまだ新発見がありそうです。

1投稿日: 2019.04.06 powered by ブクログ

powered by ブクログながらく人々は、農地に堆肥などの有機物を与えることでその肥沃さを保ってきた。しかし近年、その有機物の栄養が、実は作物の成長にあまり寄与していないことが分かった。そこで代わりに与えられるようになったのが、化学肥料であった。作物の成長に必要な栄養を直接まく効果は絶大であり、収穫量は増大した。ところが、それは一時的だった。やがて、作物は病気や害虫に悩まされることになったのだ。あらためて分かったのは、堆肥の有機物の栄養は、農地に住む小動物、微生物の栄養となっていたことだった。そして、その小動物、微生物が、作物の栄養の吸収を助け、病気の発症や害虫の繁殖を防いでいたのだった。また、作物の方も、光合成した炭水化物を、そんな小動物、微生物に与えていた。植物はただ土壌から、直接に栄養や水を吸収していたのではなかったのだ。植物と土壌との間には、これまで知られていなかった生態系「根圏」が存在していたのである。さて、実はそれと同じものが人間の内側にもあるという。植物の根の外側を内側にひっくり返してやると、それは人間の腸に対応する。人間の細胞の数は、およそ37兆だが、人間の身体に棲む微生物の数はゆうに100兆を越える。とくに、大腸はその多様性のもっとも豊かであるという。「根圏」がそうであったように、人間の腸内細菌叢「マイクロバイオーム」もまた、自分たちの消化吸収を助け、免疫に多大な影響を与えている。いや、それだけではない。今日では、そんな腸内微生物のバランス異常が、増加している生活習慣病、肥満、糖尿病他、アレルギー、うつや自閉症などにも影響している可能性が示されているという。筆者は、昨今の人間の食生活の変化をあげたうえで、自分たちもそろそろ微生物の恩恵に与るだけでなく、その声に耳を傾ける必要性を説く。自分たちは一個の人間であるまえに、幾多の生態系の寄せ集めでしかない。食べることとは、己が腹を満たすことよりも、自らを耕して微生物とともにある営みなのだ。 「微生物の目から見れば、私は生きている丈夫な格子垣――が裏返しになったもの――で、そこに無数の微生物がからみつき、はい上がり、成長する。細胞の一つひとつに、少なくとも三個の最近細胞が棲んでいる。それは私の身体の内外いたるところ——皮膚、肺、膣、爪先、ひじ、耳、目、腸――にいる。私は彼らの故国だ。」 「私は自分で思っていたようなものではなかった。読者もそうだ。私たちはみんな、別の生物の生態系の寄せ集めなのだ。しかし、私たちの身体に加わるのは微生物そのものだけではない。微生物は人間の遺伝子レパートリーを増やしているのだ。細菌だけで約二〇〇万個の遺伝子を人間の体内に持ち込んでいる。ヒトゲノムにあるおよそ二万のタンパク質コード遺伝子の一〇〇倍だ。マイクロバイオームのほかの構成品――ウイルス、古細菌、菌類――のゲノムを合わせると、私たちの体内にある微生物の遺伝子は六〇〇万にものぼる。たいていの場合これはいいことだ。微生物の遺伝子のおかげで、人間は免疫、消化、神経系の健康に重要な何十種類もの必須栄養を吸収できるのだ。」 「私たちの身体にあるすべての生物生息地で、量と多様性においてもっとも豊かなのは、長さ七メートルの消化管だ。特に最後の一.五メートル――大腸――には、腸内マイクロバイオームの四分の三、何兆個もの住人が入っている。腸の最下部に棲む顕微鏡サイズの生物が、地球そのものの目に見える生物多様性に匹敵するなどと誰が思うだろう? さらに驚くべきことに、私たちの腸内に棲む微生物の大多数は、培養されたことがない。人間の身体の外では生きられないのだ。」 「免疫系の約八〇パーセントは腸、特に大腸に関係していることを知って、私はやはり驚いた。免疫学者は免疫系のもっとも大きな部分に、あまり面白みのない名前――「腸管関連リンパ組織」あるいはGALT――をつけている。」 「人間が微生物のまったくいない無菌の身体を持ったことはない。もしそんな状態が実現したとすれば、不健康この上ないことになるだろう。人体内部に棲む微生物群衆は、敵の撃退を助けることから、人間の健康維持に役立つ代謝副産物の供給まで、数知れぬ役割を果たしている。たとえば私たちは、神経系が正しく機能するために必要なビタミンB12、血液凝固と骨の健康に関係するビタミンKといった、健康に欠かせないビタミンを作る腸内細菌相に支配されている。だがそれらは、人間が生きるために必要な数ある分子や化合物の中の二つに過ぎない。微生物は、私たちの血液中にある代謝産物の三分の一までも作りだしているのだ。」

1投稿日: 2019.02.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ「微生物の目から見れば、わたしは生きている丈夫な格子垣で、そこに無数の微生物がからみつき、はい上がり、生長する。(略)わたしは彼らの故国だ。わたしは自分で思っていたようなものではなかった。読者もそうだ。 わたしたちはみんな、別の生物の生態系の寄せ集めなのだ。」 近年健康へ及ぼす影響などが解明され始め、注目を集めるヒトマイクロバイオームについて、少し掘り下げて知りたい人に大変お勧めです。 原文の著述を損ねない素晴らしい訳で、引き込まれるように読み進められました。

1投稿日: 2018.12.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ大腸をひっくり返すと、植物の根と同じ それがおもしろい 畑をやりたくなった 化学肥料をあまり使わない母の畑をのぞきにいきたくなった 発酵食品をこれからも摂っていこう!

1投稿日: 2018.08.05 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

本を一目見て驚くに違いありません!! 重厚ですぞ、分厚いですぞ! そして、専門用語も出ますぞ!! そんな本が伝えてくれることは 菌類がいかに大事かということ。 そして、菌類をなくす、ということが おっそろしいことを招くかという 警鐘も促しています。 抵抗力がなくなる… それは体にある大事な菌が ある種補給されないのも 原因かもしれませんね。 それがない食習慣は 太ります。 (ン?うちはなんでなんだろう ストレスの線が強いかも) それとロカボと言われていますが 精製されたそれは 人は分解に適さないようです。 菌類を補充している人は ある程度耐えうるのですが そういった人が、率先しては、ありえないですよね。 菌類を消すだけの農業は いずれ、ひどいつけを見ます。 健康も、栄養もそう。 楽はやっぱりだめみたいですね。

1投稿日: 2018.06.11 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

夫婦の著者たちが、シアトル北部の荒れ果てた敷地に庭付きの古家を買ったことから始まる。土壌の再生物語と検証が適当に配分されていて、とても読みやすい。 夫の著した、アルバート・ハワードの有機農業についての第5章・第6章と、妻のガンとの闘うでもなく阿るでもない付き合い方(第7章)。 後半は一転して、ジェンナー、パスツール、コッホにペニシリン、ポリオワクチン、ストレプトマイシン…と、科学史じみてくる。でも薬物耐性の抗生物質の話はやっぱり怖い。

1投稿日: 2018.04.21 powered by ブクログ

powered by ブクログデイビッド・モンゴメリーら「土と内臓」原題The hidden half of nature読了。終盤13章のタイトルに納得。

1投稿日: 2018.03.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ『土と内臓』は、科学者である夫婦が引越しをして 庭を掘り返し植物を植えようとすることから、 土の中の微生物が植物の健康な成長に 大きな役割を持つこと、強いては人間の体の中には 数え切れないほどの微生物がその健康にやくだっていることを 化学の歴史も紐解きながら、新しい科学データに 照らし合わせて説明。読み物としても楽しい一冊。

1投稿日: 2017.12.06 powered by ブクログ

powered by ブクログこの本は化学・生物・歴史・医学といった様々な切り口から微生物について書かれた本です。 特にタイトルの通り、土-地中-と内臓-腸内-における微生物の働きについては興味深い内容が目白押しです。 どうやら著者らはガーデニング及び闘病の過程で微生物への関心を得たようで、こうした経験が一見何のつながりもない”土”と”内臓”を微生物という観点から上手に結び付けることにつながったようです。 本書を通じて、土や内臓に対して抗生物質や窒素肥料を使い過ぎると微生物に逆効果を生むこと、そして微生物とうまく共生することが重要であるということを再認識できました。 ”敵を飢えさせ味方に食べさせよ。敵を抑えてくれる見方を滅ぼすな。” 本書に出てくるこのフレーズは著者の伝えたいことをうまくまとめていると思います。 専門用語の注釈や索引、参考文献も充実しており、微生物やガーデニング、健康に興味・関心がある方はそこに該当する部分を読むだけでも価値のある1冊だと感じました。 PS 本書の冒頭に出てくる有機肥料を用いたガーデニングの話は興味深かったです。ガーデニングや家庭菜園をする機会があったら試してみようと思います。

1投稿日: 2017.10.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ★土は半ば鉱物で半ば有機物、砕けた岩と死んだ生物からなる風化した層という奇妙なもの。 ★土の色が濃くなったのは、有機物が分解されてフミン酸になったから。 ★植物に必要なのは炭素多い目、窒素少な目の配合の有機物。 ★D・ラディオデュランスは人間を殺すのに必要な放射線の千倍に耐え、極度の高温低温、さんへの暴露にも無傷。原子力発電所の冷却槽の中で繁殖出来る。 ★リンネ→植物と動物の分類法を考えた。 ★レーウェンフック→自作の高精度顕微鏡で微生物を発見。 ★全ての多細胞生物を一緒くたにする発想は我々は特別だとしがみつく脳の一部を動揺させる。 ★細胞の一部でありながら一部でない→ミトコンドリアと葉緑体。マーギュリス ★化学肥料はその場凌ぎの一時的な代用品。継続して使用すると作物の収量が低下する。 ★植物が栄養豊富な浸出液を土壌に放出している。自分で光合成した炭水化物の40%を土壌浸出液が占めていた。敵となる微生物を追い払い、食い止め、滅ぼす微生物のボディガードを呼び寄せて群集を形成する為に炭水化物を根から放出する。勧誘された微生物は地下で仕事に就き、盟友である植物を守る衛兵の役目を務める。 ★人は食べた物でできている。ガンの予防。皿の半分を植物性の食品、とくにアブラナ科の野菜、その他の野菜、果物で埋める。1/4は精米していない全粒の穀物。残りは豆類や動物性のタンパク質を入れる。多すぎてはいけない。 ★免疫系の約80%は腸、特に大腸に関係している。GALT腸管関連リンパ組織。大腸内微生物。 ★共生微生物の一部は母から子へ受け渡しされる。虫垂は共生菌の隠れ家。 ★免疫系は微生物を殺す為に進化したのではなく、微生物が免疫系の働きを助けている。マイクロバイオーム。 ★抗生物質は細胞1つ1つにある発電所ミトコンドリアにダメージを与える。抗生物質過多が炎症性の疾患の根本的原因。 ★微生物が肥満と関係している。かつて飢餓の時役立っていたメカニズム。食事性脂肪は体脂肪を増やさず、単純糖質を食べすぎると脂肪に変わり予備プランの備蓄を増やす。 ★プレバイオティクスの価値は食物繊維の消化しにくさにある。セルロース。ジャガイモ人参玉葱。プロバイオティクスヨーグルト、ケフィア、発酵食品。 ★精白された穀物は単位量あたり全粒より多くのグルテンを含む。 ★肥沃な土地で育った作物や家畜を原材料にする食事は栄養素が全て揃っている。根底には土壌生物がある。ハワード ★腸内細菌バランス異常が数々の病気の主な原因。肥満、喘息、アレルギー、鬱など

1投稿日: 2017.06.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ思い切った邦題だが、原題は"The Hidden Half of Nature- - - The Microbial Roots of Life and Health"。「自然の隠された裏側。微生物が担う生命と健康の根幹」といったあたりか。 土にも生物にも元来、多くの微生物が住み着き、「共同体」としてバランスを取りながら存在してきたのに、近年、前者は抗生物質や食習慣、後者は化学肥料や単一作物の連続栽培などで、微生物叢が破壊され、あるいは単純化されてきている。現代病の頻発や収穫量の減少はそこから来ているのではないかというのが全体としての趣旨である。 これにプラスして、微生物学の歴史も記載される。 微生物学は専門外である学者夫妻が、専門用語や専門的すぎる言い回しを排して、わかりやすく解説するというのがミソで、読みやすく、興味深い読み物となっている。 執筆のきっかけは妻がガンになったこと。 宣告後、自らの食生活を見直し、また趣味の庭いじりに奮闘する中で、世界の中で微生物が果たす役割の大きさに気付いていく。 幸いにも治療は功を奏し、著者らの食生活も改善されて、夫は減量にも成功したようである。 治療や食事、園芸を通し、現代社会に考察を加える間に、レーウェンフックから始まる、微生物学の発展史があり、これがなかなかおもしろい。コッホとパスツールが実はあまり仲良くなかったとか、レーウェンフックの小さな珍しい生き物を見るためにロシア大帝やイングランド女王もデルフトを訪れたなど、小ネタも適度に混ぜ込まれている。糞便移植療法などの新しい話もあり、人と微生物との関わりをざっくり俯瞰するにはよさそうだ。 肝は、「土」も「内臓」も、実は複雑であるのに、過度に単純化されてしまったことで、さまざまな不具合が表出しているという問題提起である。 化学肥料も抗生物質も登場したときには、世紀の発明・発見だった。これさえあれば、安価に健康で豊かな暮らしが手に入ると思われた。 だがそれは目に見えない複雑さを切り捨て、バックグラウンドを痩せ衰えさせることにつながっていった。このあたり、多分に微生物が培養できるものばかりでなく、そして人は培養できるものにばかり目を奪われて、見えないものになかなか気が付かなかったことが関連している。 主張としては、非常にわかりやすく、説得力があるのだが、一面、ガンを初めとする現代病を避けるために推奨される食生活というあたりは、ちょっと根拠が薄いようにも思われる。いずれにしろ、アメリカ流の大容量のコーヒーと甘いスコーン、肉をがっつり、野菜はちょっぴりという食事はよいとは思わないし、スローフードもよいのではあろうが、精製糖や精製炭水化物が即悪というのもいささかヒステリックで短絡的に聞こえる。 野菜をたっぷり食べて、食物繊維を取り、ふすま入りの穀物を食べるのは悪くはないのだろうけど、それで直ちに現代病が予防できるかというと個人的には少々疑問だ。 厚さもそれなりにあるので、一見、取っつきにくい本に見えそうだが、いろいろ考えさせてなかなかの掘り出し物であった。 *学名の表記で1つ。ラクトバキラス(=Lactobacillus?)、バキラス(=Bacillus?)という表記があるが、ちょっと違和感が。ラテン語の原則としてはcをkで読むものらしいが、生物学的には慣用的にバチルスかバシラスを使うと思う。本文では原語が併記されていなかったので、新しい細菌なのかとちょっと驚いたが、文脈的にはバチルスっぽい。 *こぼれ話的におもしろかったのは、種痘で知られるジェンナーがカッコウの託卵の研究もしていたという話。あとはミトコンドリア共生説で論争を巻き起こしたリン・マーギュリスが天文学者のカール・セーガンの最初の妻だったという話か。

7投稿日: 2017.03.04 powered by ブクログ

powered by ブクログそこ(大腸)では数多くの微生物が生態系を築き、人体と共生して、食物を分解し人間に必要な栄養素や化学物質を作り、病原体から守っている。それと同じことが、土壌環境でも起きている。腸では内側が環境だったが、根では裏返って外部が環境となる。そこに棲息する微生物は植物の根と共生して、病原体を撃退したり栄養分を吸収できる形に変えたりしている。 病原体としての微生物という考え(細菌論)にもとづいてさまざまなワクチンや抗生物質耐性遺伝子が作られ、おかげで多くの人の命が救われたことも確かだ。しかし抗生物質の乱用は薬剤耐性菌を生み、また体内の微生物相を改変して免疫系を乱して、慢性疾患の原因になっている。 同じことは土壌でも起きている。人類は有機物と土壌の肥沃度の関係に気づき、農地に堆肥や作物残滓などを与えてきた。科学者が、有機物に含まれる栄養分は植物の成長に寄与していないことを発見すると、化学肥料がそれに取って代わった。当初、化学肥料の使用で爆発的に収穫が増大したが、やがて収量は低下し、病気や害虫に悩まされるようになった。実は、土壌中の有機物は植物そのものではなく土壌生物の栄養となり、こうした生物が栄養の取り込みを助けて、病害虫を予防していたのだ。 訳者あとがきより抜粋。 いいけどちょと長い。

1投稿日: 2017.01.16