総合評価

(16件)| 7 | ||

| 3 | ||

| 1 | ||

| 1 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

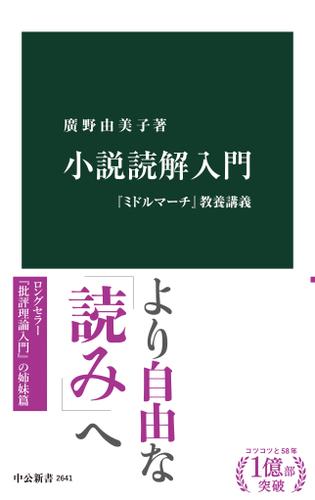

powered by ブクログ同著者の『批評理論入門』の姉妹本。ジョージ・エリオットの『ミドルマーチ』を題材に、小説技法を15点と、小説を読解する上で重要な文学と関連深い教養を11点説明される。 取り上げられてる15の小説技法と11の教養の説明はわかりやすくうまくまとめられていおり、他の文学作品も例示されていて勉強になった。ただ、『ミドルマーチ』をせっかく読んだので文学研究者による深い読解も知ってみたいと思って本書を読んだのだが、その観点からいうとそこまで深い読みを本書で説明しているわけでは無く、やや物足りなくは感じた(本書が悪いわけでは無く、自分の本書へ期待するものが違ったのだと思う)。

0投稿日: 2025.08.20 powered by ブクログ

powered by ブクログミドルマーチの翻訳者が同書を題材に小説の「技法」と「読解」について解説。より深く小説を味わうための手引。 多層的な深さと広がりを持つ世界文学の名作「ミドルマーチ」を、作家の技法と多角的な着眼点から振り返っていく。小説読解入門というタイトルだが、小説全体に対する一般論というよりも、ミドルマーチの解説、復習に特化している印象がした。もともとそこを期待して読んだので自分としては満足ではある。もちろんネタバレもあるので、ミドルマーチ全編の読了後に読むべきだろう。翻訳者自らが詳細に語るミドルマーチ論は、最高の名作文学に触れたあとの副読本として最適だ。これだけの名作なのに意外と映像化されていない本小説のドラマ版についての情報は嬉しかった。 ミドルマーチ読了後の興奮が冷めやらぬまま上記のように書いてしまったが、本書を読み終えると、小説そのものへの読解力や感性が深まった気がするので、表題は決して誇張ではないと思う。

4投稿日: 2023.04.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ【琉大OPACリンク】 https://opac.lib.u-ryukyu.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC06658858

0投稿日: 2023.03.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ英文学の最高峰ジョージ・エリオット(女性の名前!)の「ミドルマーチ」を題材として小説の味わい方(書き方)を開設していくこの本は、「ミドルマーチ」そのものを知らない私にとっても非常に面白く、ミドルマーチの登場人物たちが生き生きと迫ってきたように感じた。特にドロシア。熱烈な使命感、殉教精神の持ち主。この類型はこのエリオットで多くの小説に登場し、また人格的な欠点の持ち主、偽善者として描かれるカソーボン牧師やバルストロード氏の累計も良く登場するらしい。思い当たるところも多く苦笑いである。そして、技法(書き方)としてプロローグ・エピローグ・題辞が書かれる意味とそれによる小説家の意図・性格などが面白いし、語り手が一人称及び三人称の場合の介入有り、介入無しの3通りの効果について書いている解説が一般論として興味深いところ。この他会話・手紙が入ってくることの意味など、私自身がこれまで読んできた小説を思い起こすこととなった。

1投稿日: 2022.07.11 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

中公新書『批評理論入門』の姉妹篇。前著ではメアリー・シェリーの「フランケンシュタイン」を取り上げていましたが、今回はジョージ・エリオットの「ミドルマーチ」を扱っています。著者が編集部から出版の話を打診されたとき、ちょうど、最終巻の翻訳作業をされていたそうです。 「小説をいかに読むかという方法を模索していくと、結局は、文学とは何かという問題に突き当たる」と著者は言います。なぜなら、文学の機能が<教養>と関わっているからです。著者の言葉に従えば、文学には人間の生きる力の土台を形成する作用が含まれているということになります。小説は人間を描くことに主眼を置いた物語形式なので、<教養>を培ううえで、大きな力を与えてくれるのです。<教養>を身につけることによって、人は新たな文化的状態へと変容していきます。物語は世界や人間に関わる様々な領域の諸学が理論的に明らかにしようとしていることについて、具体的なモデルを提示してくれます。 本書は、<教養>を構成している幾つかの項目を取り上げて、それぞれの観点から<人間とは何か>という問いが、小説のなかで、どのような形で追究されているかを具体的に説明してくれています。なので、小説を深く読み解いていきたいと考えている人には、学ぶことの多い一冊です。

3投稿日: 2022.06.09 powered by ブクログ

powered by ブクログレポートのテーマ設定の参考になる。 「安全基地」(secure base)の概念はゼミで使えそうだ…

1投稿日: 2021.09.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ前著『批評理論入門』は主に批評家視点での読み方であったが、本書では批判的な読み方ではあるが一般の読者寄りの視点での読み方の解説になっている。今回は『ミドルマーチ』が題材。具体的な例を挙げながら解説するのは前著と変わらないが、より社会や経済など広い概念からの批評技法となっている。ただ、やはり批評のための読み方であり、素直に小説を読むことを許してはくれない。 前著、本書を通して批評的な読み方をみてきたが、どうも言い訳感が拭えない。世の中にはちゃんとした批評家もいるのかも知れないが、自分が書きたくても書けなかった小説を書いているのが悔しくて、批評家という立場を使っていちゃもんをつけて溜飲を下げているだけではないか?という疑問を払拭することは出来なかった。

2投稿日: 2021.08.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ「フランケンシュタイン」を素材に論じた、中公新書前著『批評理論入門』に続く本書は、イギリスの長編大作「ミドルマーチ」を題材として、小説をいかに読むか、どのようにすれば小説の面白さ、深みを味わうことができるか、について具体的な方法を示して解き明かしてくれる。 第Iは、小説テクストの仕組みを分析する技法的側面からのアプローチ。三人称形式における介入する全知の語り手、意識の流れ、象徴性、ポリフォニーといった技法が、小説の中でどのように使われているか、どういった効果が生じるか、例をもって示される。 第IIは、個人の細やかな感情から社会問題まで、社会全体の広範な領域にわたって取り組んだ『ミドルマーチ』について、宗教、経済、社会、政治、歴史、倫理、教育、心理、科学、犯罪、芸術の各部門に分けて、読解例が示される。 本書と時を同じくして、著者の訳による『ミドルマーチ』が刊行されたが、その読後直後に本書を読むことができて、多角的に面白さを堪能できたのではないかと思う。

3投稿日: 2021.08.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ『小説を深く読み解くための技法、教養とは?』 19世紀のイギリス古典『ミドルマーチ』(文庫本で約1500ページの超長編)を題材に、生きる力を培うために有用な物語の読み解き方を紹介する。今まで意識したことのない多くの視点が紹介されていて、これから小説を読むのが、もっともっと楽しくなる、、かも。

2投稿日: 2021.07.19 powered by ブクログ

powered by ブクログミドルマーチを参考に小説の構造や読み解き方をわかりやすく解説している。 少し前に著者訳の「ミドルマーチ」1巻目を読んでいてとても面白かったので、2巻目から先を読むのがますます楽しみです。

2投稿日: 2021.07.03 powered by ブクログ

powered by ブクログフランクル心理学の視点から、エリオット作品を解釈した箇所が素晴らしい。 まさに『ミドルマーチ』の結びの言葉に直結している。 フランクルは、ホモ・サピエンス的人間観(知恵ある人間)を成功ー失敗、ホモ・パチエンス(苦悩する人間)的人間観を意味の実現ー絶望の軸で捉えられるという。 ホモ・サピエンスからホモ・パチエンスへの価値観、生き様への移行こそ『ミドルマーチ』のテーマだろう。

2投稿日: 2021.05.19 powered by ブクログ

powered by ブクログロングセラー『批評理論入門』の姉妹編。G・エリオットの傑作『ミドルマーチ』を例に、小説を愉しみながら教養を深める方法を伝授。

0投稿日: 2021.05.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ著者が最近訳し終えた『ミドルマーチ』を題材に、小説というものを読み解く時に役に立つ知識をコンパクトにまとめてくれている。小説というものが、どういう部品でできているかを理解することで作者の”仕掛け”をより楽しめるし、どういうことを念頭において読むか意識することで作品の理解を深めることができる。『批評理論入門』もあわせて読むとさらに小説というもののいろんな仕組みや読み解き方がわかって面白い。最後に「小説を読むための技法と教養を身に着けること」にふれているが、この本はまさしくそのための本だろう。

2投稿日: 2021.05.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ前著「批評理論入門」がとても面白かったが 今回も期待を裏切らない。 小説の読み方が変わる本だと思う。 著者の授業がを受けながら 文学作品を読み通してみたいと感じた

2投稿日: 2021.05.05 powered by ブクログ

powered by ブクログミドルマーチを例に使用し、わかりやすく技法からの視点や心理や宗教などの教養面からの視点での読み方など、わかりやすく書かれている。 そして読みやすかった。

1投稿日: 2021.04.30 powered by ブクログ

powered by ブクログこれは面白い。小説読んでも、結局最後は「面白かったなあ」とか「あのシーンが印象的だった」みたいな感想で終わって、1ヶ月くらいたったら毎回大部分忘れてるパターン。 この本は小説技法やテーマごと表現について解説されていて、非常に勉強になる。例として小説の抜粋ところどころがあって、プロの分析方法が興味深い。 古典文学はやはり後世に残るくらいの作品だから、必ずどこかに著者のメッセージやテーマが隠されている。それを読み取れるようになりたい。

3投稿日: 2021.04.24