総合評価

(19件)| 2 | ||

| 7 | ||

| 7 | ||

| 1 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

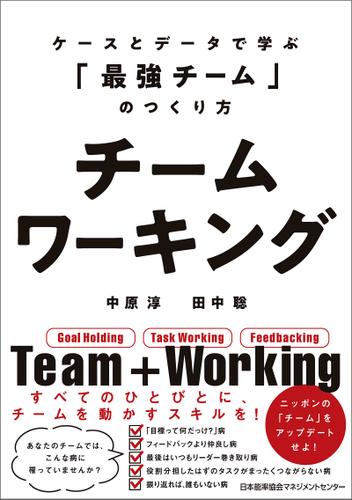

powered by ブクログチーム運営に壁を感じた方に読んでほしい本 1ゴールホールディング 2タスクワーキング 3フィードバッキング 継続してやり続けることが大切。 理想の状態と現実の状態を照らし合わせ続ければ、いずれ理想に辿りてく!

0投稿日: 2024.05.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ読む前のプレビュー ゴールを設定して握り続けること、動きながら課題を探し続けること、相互にフィードバックし続けること。後ろの二つは、チームが機能するとはどういうことかと同じことを言ってそう。

1投稿日: 2023.10.17 powered by ブクログ

powered by ブクログなんとなくぼんやりと考えていたことが、整理された感じ。 課題抽出が目的化してしまっている、とか耳が痛い。最初から精度100%でなくて良い、といういい意味での割り切りが大切。

1投稿日: 2022.11.17 powered by ブクログ

powered by ブクログチームは変化し続けるものという中で、~ingをつけたチームワーキングという概念が面白かった。 合わせて、研究データを根拠としているのでちょっと安心。 データが学生対象ではあるが、日本のデータということもあり抵抗は少ないかも。

0投稿日: 2022.10.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ[前提]組織開発とは? ・組織開発は最終的に半径3M の小さな集団でどのようにチームワーク向上を図るか、ということ。 リーダーのみの問題でなくチーム全体、チームメンバー一人ひとりの問題。だから当事者意識を持つことが最初。 ・チーム視点(チームを俯瞰して見る)と 全員リーダー視点(pjtごとに役割決めてやる。SAPもパルテノン型の組織運営してる)と 動的視点の3つができている必要がある。 動的視点の補足は以外。 チーム形成モデル、通称タックマンモデルが成長するチームの基本ステップ。ただ、これは仮説途中のものなので当てにならない。 言いたいことは、動き続ける、常に変わり続けるのが成長につながる、ということ。目的に向かって真っ直ぐ向かうのではない。紆余曲折ある。 [アクション] ・ゴールホールディングス(目的を握り続ける) 環境条件の変化によりズレてくるのですり合わせし続ける ・タスクワーキング(動きながら課題を探し続ける) 課題を綺麗に見つけようとすると動けないので、仮決めで大まかな課題の方向性を定めてやってみることが大事。それで合ってるかの確認は動きながらじゃないとできない ・フィードバッキング(相互にフィードバックし続ける) 少しでも違和感を覚えることがあれば相手に言うことが大事。それがお互いにフィードバックし合うこと。(暗黙知はダメ。耳の痛いことも言う。) [陥りやすいポイント] ・この課題はどんな問題によって構成されているのか整理が必要。 これを省いて解決策の検討に進めがち。 例えば、、、 課題:人材不足 問題:魅力的な職場に見えず人が集まらない。スキルアンマッチにより離職率が高い。非効率で工数かかりすぎている、、等 それぞれの問題を解消するための課題こそが解くべき課題になる。 (魅力的な職場に見えない→魅力の棚卸をすべき。アピール方法の見直しをすべき) ・課題そのものを解くべきかどうか吟味する必要がある。批判的に考えてみるのも大事。(同調圧力により言い難いが)

0投稿日: 2022.05.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ日本式のチームワークがうまくいかなくなるワケ。 私も学生時代、どんどん首が回らなくなるチーム活動をしたことがあるなあと。 目標が忘れられていったり、誰が何をしてるか分からなくなったり、リーダーに完全に寄りかかったり、サボりが蔓延したり。 それを防ぐ方法というか、まあ当たり前なんだけどできてないことを書いてくれてる感じ。 例や根拠がきちんとあって、面白かった。

0投稿日: 2022.05.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ『チームワーキング』と現在進行形になっている意図が、この本のメッセージの全てなのだな、と感じた。 フィードバックも課題設定も目標設定も、チーム活動の中で一度しか実施しないのでは意味がなく、状況や環境変化(チームの中も外も)に応じて動的に実施するべき、に納得した。

0投稿日: 2022.03.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ具体的なケースをみながらチームワーキングとは何か?を学べる本。 成果の出るチーム チーム=全員でリードするもの 常に想定外の変化をする、動的でダイナミックなもの チームワーキングに必要な3つの視点 チーム視点、全員リーダー視点、動的視点 チームワーキングを生み出す3つの行動原理 Goal Holding 目標を握り続ける Task Working 動きながら課題を探し続ける Feedbacking 相互にフィードバックし続ける

0投稿日: 2022.02.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ成果の出るチームでは、チームメンバーは、チーム=「全員でリードするもの」であり、チームを「常に想定外の変化をする、動的でダイナミックなもの」と見立てていました。 動き続けるチームを目標に向かって前に進めるために、「チーム全員が、チームの状況を俯瞰するチーム視点を持ち、チーム視点で目標を見つめ、相互にフィードバックし合うこと」をチームワークだと捉えています。 こうしたダイナミックな考え方では、「期中にもアクションし続けること」が最も重要視されます。期初に設定した目標と現状にズレはないか、当初設定した課題(イシュー)を見直す必要はないか、お互いに役割を遂行できているか、などをチーム視点で定期的に振り返り、適宜、チームの行動を補完し合うことで、目標達成に近づけていこうとするのです。 チームとは、常に刻一刻と変化し、チームの構成メンバーの貢献によって「常に変わり続ける(~ing)」ものなのです。 ■チームワーキングを生み出す3つの行動原理 1.Goal Holding(ゴール・ホールディング):目標を握り続ける 2.Task Working(タスク・ワーキング):動きながら課題を探し続ける 3.Feedbacking(フィードバッキング):相互にフィードバックし続ける やる気のないメンバーが生まれやすいチームの特徴は、「業務の属人化」にあることが分かりました。 ■サイクルが回っていないチームの特徴 1.No action:解くべき課題を探すことが目的化してしまい、いつまでたってもアクションしない 2.No reflection:一度定めた課題にフォーカスして取り組むことで、いつのまにか目標とズレた方向へ進んでしまう 3.No cahallenge:解くべき課題を設定し、アクションした結果をチームで振り返ってはいるものの、その結果を踏まえて、新たな課題を設定しようとしない ■ワークマン土屋氏 私は「上に行けば行くほど間違える」と思っています。現場に権限を委譲し、現場ですべてが決まるようにしないと。経営まで行かず、マネジャークラスで意思決定ができる、アジャイルで末端に頭脳のある会社にしたいです。 ■サイボウズなかむら氏 一度決めたことを変えない、という考え方は危険だと思っています。それはまさに石碑に刻んだ言葉のようになってしまいます。私たちは「石碑に刻むな」と言って、言葉を置き去りにしないように気をつけています。理想の中身よりも、チーム内でみんなが共感しているかどうかが重要です。たとえば”目標”が何かに優勝する、というものだったとして、みんなが「優勝は無理だ」と思っているならば、目標自体を変えるのはありだと思います。

0投稿日: 2021.12.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ自分には合っている考え方だった。仕事で管理をする立場になりリーダー論的な本を結構読んだが、これが一番しっくり来た。どこか日本人的ではあるが、そこはお国柄を受け入れ、欧米化する必要はないと思えた。 一人のリーダーがチームを率いるのではなく、チームとして成果を出す。そのために必要なことが書かれている。 チームワーキングに必要な3つの視点 ①チーム視点 チームの全体像を常に捉える視点 ②全員リーダー視点 当事者意識を持ち、チーム活動に貢献 ③動的視点 チームは動き、変わり続けるものとして捉える視 点 3つの行動原理 ①ゴールホールディング 目標を握り続ける。ゴールは変化する時も、見直 しも必要 ②タスクワーキング 動きながら課題を探しつづける。 ③フィードバッキング 相互にフィードバックし続ける。各人の考え、感じていることをメンバーに表明していく。 OSは3つの視点 アプリが3つの行動原理

0投稿日: 2021.11.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ今の自分にとって非常に良いキーワードがたくさんあった。チームとして働くにはどのようなOSで、アプリケーションであるべきかを、適切にチームに共有して継続的に動いていく必要があると感じた。

0投稿日: 2021.09.21 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ありそうでなかった本。チームワークについてコンピュータのOSとアプリになぞられて簡潔に表現している。 キーワードを本書から再掲すると以下のとおりである。ようなチームワークで取り扱う対象はナマモノだということである。変化に対応するためのマインドセットが必要だということである。 「OS(チームを見つめる見方)」 1.チーム視点:チームの全体像を常に捉える視点 2.全員リーダー視点:自らもリーダーたるべく当事者意識をもってチーム活動に貢献する視点 3.動的視点:チームを「動き続けるもの、変わり続けるもの」として捉える視点 「3つのアプリ(チームの行動=求められる3つの行動げ原理)」 1.Goal Holding: 目標を握り続ける 2.Task Working: 動きながら課題を探し続ける 3.Feedbacking: 相互にフィードバックし続ける

0投稿日: 2021.08.06 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

チームワーキングに必要な3つの視点 ①チーム視点 ②全員リーダー視点 ③動的視点 具体的行動 ①目標を握り続ける ②動きながら課題を探し続ける ③相互にフィードバックし続ける ケースに当てはまて説明がありわかりやすい。 わかってはいるけどなかなか 出来ていない部分がやはり チームワーキングには必要だと感じた。

0投稿日: 2021.07.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ特に新しい情報を得られなかった。外資系企業で学んだ知識だったから。日系企業でしか働いたことのない人や若者には、オススメです❕

0投稿日: 2021.06.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ成果の出るチームと出ないチームに関して、データをもとに考察しています。 自身の経験を振り返ってみても、納得感ありました。 よくありそうなケースも載っており、考え深めるのに便利です。 陥りがちな“チームの病”になっていないか、読んでチェックしてみて下さい!

0投稿日: 2021.06.21 powered by ブクログ

powered by ブクログチームはリーダーが引っ張っていくものだと思っていた。 これからの時代は「全員リーダー視点」が大事と記載があった。 この考えはあまりなかったが、確かに全員リーダー視点だと圧倒的当事者意識が芽生えると感じた。 これを組織で浸透させていこうと思う!

0投稿日: 2021.06.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ目標って何だっけ?、役割分担したはずのタスクがまったくつながらない、最後はいつもリーダーまかせ。 こんなチームはなぜできてしまうのか。 チームを機能させるのに求められる3つの行動原理を明かします。 1 Goal Holding(ゴール・ホールディング) : 目標を握り続ける 2 Task Working (タスク・ワーキング) : 動きながら課題を探し続ける 3 Feedbacking (フィードバッキング) : 相互にフィードバックし続ける 理論と実証研究によって明らかとなった原理は、すぐに役立てそうです。

0投稿日: 2021.05.05 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

評価 感想 成果の出るチームの特徴は、リーダーの行動が必ずしも必要ではないこと、プロセスゲインを主体とすること、個人の能力向上が含まれないこと。 チームを常に動的な存在として見続ける。 変わり続けるもので、既存のチーム論には当てはまらないもの。 メモ ・チームを動かすスキルは学問で学ぶことは少なく、経験して学ぶには相当な痛みと労力が伴う ・日本の職場についてフォーカスされている ・多様な人、働き方であうんの呼吸ができないため チームの原則を学び直す必要がある ・成果の出るチームは、全員の行動、俯瞰する視点、目標理解と相互フィードバック ・オフザジョブコミュニティしてるほど、成果がある(野中郁次郎先生) ・成果の出るチームには、考え方の違いがある。従来のように、リーダーが率いるもの、目標に追従するもの、一つの目標は変えないもの。これが間違いであった

0投稿日: 2021.03.24 powered by ブクログ

powered by ブクログチームを、常に変化し続ける動的なものと捉え、目標設定も、役割分担も、フィードバックも、どれも〜し続ける、というのが一番のポイントかなと思った。確かに、一回目標設定をちゃんとやればOK、振り返りも中間くらいですればいいかな、と思う節はあった。気をつけよう。

0投稿日: 2021.03.21