総合評価

(43件)| 10 | ||

| 23 | ||

| 6 | ||

| 1 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログきっかけ 読書の幅を広げようと思って読んだ本 読み出したら思いの外面白くてどんどん読み進められた。 内容 地域の街復興に対して、こういう考えは失敗しやすい、それぞれの立場で人(にん)とやる気があればうまく行きやすいという例題を交えながら紹介している 感想 著者は地域復興みたいな事業を高校生の頃からやっていて、経験をもとに説明しているけれど、地域に限らず会社でも活かせるし、往々にしてあるな〜と思った。 特に古株が新参者に対して否定的、担当者にやる気、モチベーションがないってのは共感できた。 逆も然りでとにかくやりたい!って熱があるなら小規模でもいいから始める→実績がでる→評価されるし人もついてくるっていう結局は個人のパッションが重要なのは地域でも会社でも一緒で、改めて大切なんだなと思った。 自分には熱を持てること、前向きに話せる未来のことはあるかなと考える機会を持てた一冊。

0投稿日: 2025.08.02 powered by ブクログ

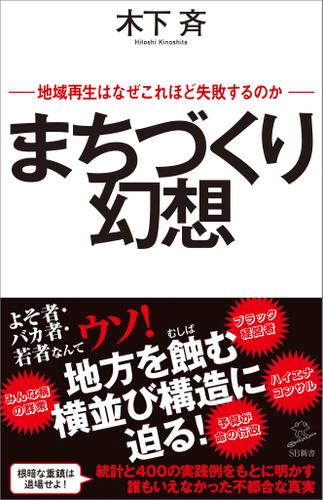

powered by ブクログ「まちづくり」は魔法の言葉のように響く。駅前に箱物を建て人を呼び込もうとする――そんな再生計画が全国に広がった。だが木下斉は警鐘を鳴らす。補助金頼みの事業は持続せず外からの処方箋は地域をむしろ疲弊させると。大切なのは住民自らが主体となり地元の資源と人材に目を向けることだ。再生とは誰かにしてもらうものではない。幻想を脱ぎ捨て自分たちの手で「まち」を築く覚悟こそが問われている。

0投稿日: 2025.07.11 powered by ブクログ

powered by ブクログそれぞれのまちの現状は複雑な要因から成り立っていて、成功事例をそのまま輸入してうまく行くわけではない。地域活性化について、私たちが無意識に是と思っていたことに、切り込み気づかせていただける本。本でも舌鋒鋭い。

1投稿日: 2025.06.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ2025年4月25日、Yahooフリマでクーポンを使いたくて登録してた条件キーワード「夢と金/西野亮廣」が新規出品した通知がきて、その方がほかに出品してたのがこの本だった。650円。 この本もこれが読みたいというのでなく、今読んでる本「人生の勝率の高め方」で「熱意がないと人は動かない」みたいなのを今朝読んだのでつながりを感じた。忘れない為に本をチェックしたという感じ。 「とりのみあし」さんのブクログレビューで、一部引用してあったのが参考になった。フォローさせていただいた。

0投稿日: 2025.04.25 powered by ブクログ

powered by ブクログちょうど、大学期間中に地元のために地域活動を行おうと思い読んでみた。 この本はどちらかというと、その地域に根ざした地域活動(地域に住んで事業を行うこと)をベースにしているという印象。 地域活動の紹介よりも、むしろ そのベースにある考え方や、地域の環境、関わる人たちなどについて言及されている。またデータを引用しての論述も参考になった。

0投稿日: 2024.12.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ熱意のない人が、よく考えずに前例踏襲をすると失敗するよーといったことを丁寧に解説している。やる気がないとうまくいかないよね。答えのないお仕事は役所の苦手な部分かもしれませんが...。 前半で統計データを踏まえた地域再生の現状を説明しつつ、後半で街づくりの考え方についての解説があることで納得感が高くなっている。地域おこし協力隊についても触れられており、昨今の地域再生トレンドはこれ一冊読めば掴める。

0投稿日: 2024.09.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ仕事でのお役立ちのために手に取った本。木下さんはこの業界では有名人で、高校生の時から会社を立ち上げるなど、街づくりの分野では経験と実践を積み重ねてきた方なので、時に辛辣ながらたくさんの金言が書かれている。私が仕事で関わっている街は地方ではないので、幸いにも本書に書かれているような幻想を抱いている人は少なさそうなのはありがたいが、いずれにしても参考になる内容だった。

0投稿日: 2024.08.15 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

「何をやったらいいんでしょうか」。 地域の再生には都合のいい答えがあるという幻想を象徴する質問。 優れたひとがそれを知っていて解決できるという思考の土台が、幻想にとらわれた人の発想だ、と著者は釘を刺します。 実際にある地域再生への道は、 自分達で考え、予算の範囲内で失敗を繰り返し、改善を続ける、地道な作業。 どこかで成功した結果だけを真似ても意味がない、といいます。 そのために必要なマインドセットの転換。 外部任せでない地方経済の在り方について、 スペインのバスク自治州の労働者協同組合の例が挙げられていました。 賃金格差是正、地元消費のしくみを生み出しているのだけれど、 その根底にあるのは、自分たちでより良い地域経済、より良い暮らしを作って行こうという考え方なのだと理解しました。 ・・・ ・人口論と切り離す 日本では、2014年から地方創生政策なるものが実施され、資金が投入されました。 東京の一極集中が地方人口の減少を招いた、という前提が間違いだとし、 東京への人口流出による地方の人口減少は、地方経済の衰退の結果だといいます。 そして、人口ではなく、価値を生み出しているかこそが、地域の存続、発展に大事であるという点を述べられています。 フランス、イタリアの地方、人口は少なくても小さな集落の魅力がある。 人を引き付けるライフスタイルを提供している。 今は、「新たな付加価値の生み出し方と向き合う時代」だ、と。 日本では、二丹別のブルーチーズのお話がありました。 付加価値の創造にも、考え方を刷新する必要性があり、 具体的なアドバイスもなされていました。たとえば、 ー粗利率、利益率にこだわる。 ー安さを売りにしない価格設定。 ー持っているお金でできることからして、小さく資金回収を回す。 ー海外と国内、コト経済とモノ経済のバランス。内需も十分ある。体験だけではなく、実際に地域に根差したり強みであるモノの存在も大事。 ・人が来ない、とは。 働き手がいない、長時間・低賃金の需要がないだけ、というのは、全国に多様なところがあるのかと思いましたが、 地域は特にそうなのかもしれません。 本気で地域を創生するならば、高い給与で良い人材を雇って本腰を入れる必要があるはずです。 一方で、 2017年の地方自治総合研究所の調べによると、 域創世の総合戦略の策定の際には、 1342自治体の約8割が地コンサル等の外注、 うち5割は東京本社、とのこと。 2020 男女共同参画基本計画の際に、地方での女性への偏見が一つ挙げられていたこと。 女性の上京理由には、地域の治安への懸念、成長の機会に乏しい、などが報告されている。 職場環境や雇用条件にプッシュ要因がありそうです。 著者は、雇用形態、そして職場での人間関係の在り方を刷新する必要性を論じられています。 【思考の土台から変える地方創生】 東京も満員電車とかで大変、というけれど、 他の地域に比べればまし、みたいな感じなのかな。 チャーチルの民主主義の話みたいですね。 ・・・ 国際協力の支援依存に似た構造であるようにも感じました。 外部の専門家を頼ることは良いことだと考えますが、 介入策がその後も意味のあるものにするためには、 現地に主体性がある、あるいはないのであれば、その意思が醸成されること、 そして能力強化、エンパワーメントがなされることが欠かせない。 国際協力の開発では、意識啓発をよく実施しますが、 木下斉さんはこの本で、まさにその意識改革を唱えている、と言えるのかと思います。 著者はまた、一人だと惑わされなくても、集団になると流されてしまう。 安定とは変化をしないことではなく、変化レベルをちゃんとわきまえること。 今はまず、女性が気持ちよく暮らせるまちづくりを目指したいなーと思いました。

1投稿日: 2024.06.11 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

この本のここがお気に入り 「「どうにかしないといけないんですが、難しくて…」なんて、同情してほしいスタンスで話をしても、誰も助けてはくれませんでした」「ネガティブなプレゼンテーションはその地域に関わろうとする人を減らしていく効果はあるでしょうが、プラスになることはありません」

2投稿日: 2024.06.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ住んてる街はすきな一方で気になるところは山積み 問題点がきになったとき旦那さんが木下さんが有名、読んでみたらと教えてくれたのがきっかけ。 とても勉強になった。自分も幻想の部分があったし共感もあった。 まちづくりだけでなく、どんなビジネスも覚悟と本気も大切。 小さくても稼げるまちにしなくては。

1投稿日: 2024.05.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ地方や地域の再生の話だけじゃなく、普通の事業の話としても当てはまることばかりの内容だった。とにかく考えてやるっきゃないということ。 そして、コンサルの搾取ぶりヤバすぎる。

1投稿日: 2023.12.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ成功事例や補助金頼みのまちづくりが多く本当の意味で地域に活力が生まれるというケースは少ないという印象だったので、納得感があった。 まずは自分たちが地域をどのような地域にしたいのか、自分たちで試行錯誤してできることから小さく始めていくことで少しずつ地域に活力を与えることができるのだろうな。 地方鉄道の活性化の議論が語られることが増えてきているが、同じことだと思う。鉄道は残さなければならない。そのためには観光を活性化させて外の人を連れてきて利用を増やす、補助金を入れる、観光列車を導入するなど。本当にそれが持続的で活力ある取り組みにつながるのか、懐疑的なものが多い。 地域として本当に鉄道でなければいけないのか、どこを目指すのか、本質的な議論をしなければ、他を真似ただけの小手先の鉄道利用促進策だけでは解決はしない。 本著はこれからのまちづくりを考えていくうえで、取り組む姿勢を示した良著であると思う。

1投稿日: 2023.12.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ2作目。まさにまちづくりというか地域再生には経営センスが求められる。好事例の横展開、東京資本のコンサルに、自治体からの補助金に頼るのでなく、地域の強みを活かすとはどういうことか。 楽な方に流されず面倒くさいことを続けた地域にこそ、人にこそ未来がある。意識を広げることこそ、世界を広げること!自己啓発本じゃないかと思うほどいろいろ気づかせてくれる1冊!

1投稿日: 2023.04.12 powered by ブクログ

powered by ブクログタイトル流し読みして少し気になるところに目を通す程度で。言ってるコトはまともそうなので、本業とか役所なら実践のために検討する価値はありそう

1投稿日: 2023.02.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ皆が常識だと思い込んでいるものが、実は現実とは異なり、それを信じ共有してしまうが故に地域の衰退を加速させるという本質的な問題。ヒト・モノ・カネ・情報を取捨選択し活用していく上でのベースになる思考の土台に問題がある。百人の合意より一人の覚悟。 成功者を仲間のカテゴリーから外していたら、衰退しかないのは当然。衰退ということ自体が、幻想であり言い訳なのだと。

1投稿日: 2022.11.06 powered by ブクログ

powered by ブクログつまるところは人の問題である。いかなる課題も失敗する理由も人的ミスによるものだが、成功に導くのも「人」である、と実感。行政だけでなく、会社などあらゆる組織にも置き換えられる。結局「人」を大事にしない事業や組織はダメになるよなぁ。一市民レベルでもできること…地元企業・店舗を応援することか。よし、転職しよう。

2投稿日: 2022.06.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ1.地方創生に興味を持っていたころに買っていたことを忘れていたので読みました。 2.地方創生が失敗する根源は「地元の人」にあることを気づかせてくれます。成功体験を真似することは良いですが、補助金目当てに成功しないプロジェクトへ予算をばらまき、案の定失敗します。そうして、「まちづくりは失敗するもの」というマインドが形成され、新規移住者に無言の圧力を与えてきます。 このようなことが当たり前に行われているから日本の地方創生は失敗が大半です。大切なことは地元の人たちがまちづくりに対して真剣に取り組み、自分の保身と常識を捨てて門徒を広くし、地域経済を潤すことで人口が増えていくということです。 3.思えば、地元で勉強している大人を見たこともないし、公務員で凄いと思える人もいなかった。つまり、自分は将来こういう人になりたいと思える人は5人もいませんでした。地元に住んでいた自分ですらそうなのに、移住者ならなおさらだろうなと思いました。 地方創生を成功させたいのであれば、ビジネスとして成立させることが絶対条件です。これは、沢山儲けろということではなく、最適所得を実現するということがまず第一歩です。年配の人には理解されない思考ですが、若者がこれを普及していく必要があるのだと思いました。

2投稿日: 2022.06.13 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

図書館で 地域再生はなぜ失敗するのか? 様々な誤解幻想を整理して紹介。幻想を打ち破った事例などもあるのが良い。でも事例の横展開はダメ^_^ コロナ禍で地方の時代は幻想 大企業の地方拠点はそこまで良くない 東京一極集中は終わってない 人口減少は変えられない インバウンド現象で観光は崩壊しない 安くたくさんはダメ ありがちな勘違い 予算だけでは何も変わらない 他の成功事例も意味がない 知りたきゃ当事者に聞く 柔軟な勤労形態 前向きポジティブに 道を譲る 地域の人間関係 悪しき横並び みんなで頑張るの幻想 変えるのはよそもの若者馬鹿者という言い訳 信用経験投資 外圧 同じ属性同じ階級外部評価 具体的な応援 反対される仕事ライバルと育つ よそ者頼み お金の流れ 労働所得も資本所得も 誘致ファン作りの経済的役割 消費力労働力 コンサル問題 執行能力判断能力経済的自立能力が失われる 外の人の活用方法 小さく始める 設備投資なし在庫なし粗利高く明確な営業ルート 無理の回避 過去の幻想ではなく未来の夢 人材育成教育投資稼ぐ仕掛けと目的 外に出る外を使う 新組織未来を作る 地元で消費地元に投資行動する始める 外の視点で中の人ができないことをする 宮崎駿 大事なことは、だいたい面倒くさい 二宮尊徳 道徳と経済 渋沢栄一 論語と算盤

1投稿日: 2022.03.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ補助金を確保して、コンサルいれて、地域おこし協力隊を呼んでおけばいいんじゃない?という地元民。 ワーホリの延長でやってくれる協力隊。 その中でも地道に人々と折衝しながら道を切り開く人もいる。 地方創生のリアルが書かれていて、勉強になった。

1投稿日: 2022.01.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ宮崎駿さんの名言「大事なことは、だいたい面倒くさい」この本の、象徴的な言葉だ。出来ることから、やる。面倒な事ほど挑戦する。なるほど

2投稿日: 2021.12.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ読みやすかった。いろんな方法があるかもしれない。 でも、結局は地元の人が覚悟を持って何かやる、外の人にもリスクを持って関わってもらう。ということだろう。 クソコンサル、1人の覚悟、稼ぐ地域、自分で考える、この変がキーワードかな?

1投稿日: 2021.12.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ地方再生で失敗する時に何が起こっているのか、バッサリ書いてあって痛快です!(笑い事ではないんですが) 何か物事を進めるときに気をつけなければいけないポイントは共通しているので、仕事にも活かせる内容です。オススメ!

1投稿日: 2021.11.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ行政職員としても、公民連携担当としても一年目。考え方のバイブルの一つにしていきたい。自分の担当での応用イメージがまだまだ湧かないが、外に出て繋がりを積極的に作るなどのアクションなど、具体的な取り組みは早速取り入れていきたい。 (たった一年なのに、業務量に追われて内向き思考になりかけていた、、)

1投稿日: 2021.11.27 powered by ブクログ

powered by ブクログこれぞリアルゥゥゥッていう本。こういうのがなきゃダメ。そんな小手先で上手くいくはずなんてないのは分かってたけど、なんなら上手くいったとされているものも実は上手くいってなかったりするのね。驚いた。 現状(惨状?)を冷静に分析してかつ今後の提言までしっかりつなげているが、そこまで読んでも楽観的になれないのが印象に残った。というのもまず民に元気はない。地域資本のコングロマリットとか豊富な観光資源とか全国レベルの特産品とか自治体ガチャのSラン勢は置いといて、なんの取り柄もない自治体が工場誘致やら商業施設建設やらに走ったところで喉の渇きに海水ガブ飲みするようなもんで、長期的に見たら負債にしかならんケースの方が多いってのを知ってしまった以上、民が芽吹くのには時間かかりそうだし、果たして育つのかどうかも甚だ怪しい。そして官も官よ。前向きな自治体職員の一番の敵は後ろ向き職員ってのはマジでそうでじょ。あの公務員という組織はね、長年いる人ほどリスクを取らないようにできてるのよ。民間ですらそうなんだから。彼ら転職できないし、住むところも変えられないから、自分の人生が簡単に天秤にかかかるのよ。それより重たいもんなんてない。環境保護と一緒。自分たちが生きてるうちに枯渇さえしなきゃ良いのよ極論。 となると残された最後の道は首長だと思うのよな。日本の自治体行政は首長の権限が非常に強く出来てる。さじ加減ひとつで条例もつくれるし、予算も通せる。彼らとその取り巻き(副市長やら助役)にアントレプレナーとしての資質があれば、どうとでもなりそうなもんだけどね。千葉市の熊谷さんとか革新自治体は成果を上げているし、人口減少が進む地域であっても指揮者さえ有能ならばオンボロ楽器でもそれなりにまとまるし人呼べるんじゃないん?違うん?オーケストラってとんでもなく上手いプレイヤーを見に行くもんじゃないじゃん? 縦割り組織をうまく利用して、首長含む自治体の上層部が本気でやれば、自治体をなんとかせにゃいかんという覚悟を持ったプレイヤーは増えると思うのです。長い目で見ると、今後は首長に立候補するまともな人材がいないようなマジでやべえ自治体も増えてくるだろうから、民間人の人生プランの一つの選択肢に「首長」が加わると良いよね。もちろん相当する知識や器量や熱意があってのことだけど。

1投稿日: 2021.11.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ外の人に頼らず、自分の地域の実情にあった課題を自分たちでの力で考えて解決していくこと。何十年も掛けて衰退してきた地方を復活させるのは容易ではないが、面倒くさいことは大事なこと…地域の過去の栄光にとらわれずに未来のことを考える…等々。 自治体職員(特に管理職)の方は是非読んでいただきたい本だと思います。官民問わずとは思いますが、自分もしっかりと考えて、前年踏襲で思考停止しないように行動していきたいと思います。

1投稿日: 2021.09.05 powered by ブクログ

powered by ブクログリーン・スタートアップに通じる話が多かった。新しいことをやろうとしたら、外から持って来れる「正解」「成功事例」など無い。不断の試行錯誤・仮説検証が、急がば回れの最短距離となる。本気の仲間が付いてくるのも、「相談」ではなく「行動」する人だけ。ゆえに「地方の時代」「ワーケーション」のような、個別性の無いそれっぽいトレンド・バズワードには嘘が多い。

1投稿日: 2021.08.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ今までの著書を再編集した内容。目新しさは無いが、筆者の主張をわかりやすく読み取れる。 公務員のまちづくり活動、「自分の顔を持ち、組織の仕事につなげる」は言えば簡単そうだがハードルは高い。

1投稿日: 2021.07.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ題名に在る「幻想」というのは何だろう? 本書はその「幻想」なるものを説き、考える材料を供しようという一冊である。敢えて言えば、「幻想」というのは「事実や実情と実は違う思い込みと、それを基礎とする思考や行動」というようなことになるであろうか。「思考と行動」の基礎が「幻想」であるのだとすれば、「現実」の様々な事柄に向き合ってみたところで「所期の成果」というようなモノを望むこと等覚束無い筈だ。そしてその「幻想」に依拠して「“手段”と“目的”との混同」も多発しているようだ。 本書の著者が綴った文章は色々と呼んだ記憶が在る。“地域再生”とか“地方創生”といういうように呼び習わされる事案に関連する事項について「本当にそういうことで構わないのであろうか?!」という論旨が多いと思う。本作も明らかにそういう系譜である。 最近は「例の事情…」とでも言いたい感染症の問題で色々と動きが在るとされる中である。こういう状況下で「〇〇である!」と誰かが言っていて、それに基づいて如何こう論じている事例の中、「一寸だけデータを視れは、必ずしもそうでもない?」が見受けられるという。そしてそれは、最近の事情に限らず、既に長く積み上げられているという側面も否定出来ないという。色々な話しで「その言っていることの“前提”がよく解らない…」という例が多くなっているように感じるところである。 かなり多くの…否、殆どの部分に関して「著者が論じるとおり…」であると思った。結局?個人的に思うのは、何かの事案について「本当にそういうことで構わないのであろうか?!」とでも言おうものなら「うるせぇ!!!!黙れ!!失せろ!!!」というような状況がそこら中に満ち溢れている、やがて「誰か“落とし前”は付けたのか?」と思わざるを得ない状態になっても、誰が如何するのでもないという「何処から如何いうように切り取っても真面ではない…」という状態が多く在るのではなかろうか? 「幻想」?様々な芸術表現のような分野での「ファンタジー」というようなことであれば結構かもしれないが…「事実や実情と実は違う思い込みと、それを基礎とする思考や行動」という意味での「幻想」は、直ちに誅されなければなるまい。 本当に「何故?」という位に「本当にそういうことで構わないのであろうか?!」というのが溢れているかもしれない中、多くの方に御勧めしたい一冊だ。否、御薦めしなければなるまい!

2投稿日: 2021.05.17 powered by ブクログ

powered by ブクログまちづくりに関心がない人にも是非読んでいただきたい一冊。 関心がない人が多いとまち全体にとってプラスにならないことが実施されていても、それに気がつかず、気がついたときには時既に遅しということにもなりかねません。 関心が高く行動を起こされている人も自分の行動がむしろまちを悪くしていないか問い直すためにも是非読んでいただきたいです。 成功事例を真似したところで自分のまちで成功する保証はないです。この本ではハイエナコンサルという言葉も使われていますが、専門家が言ってる通りにやって全てが上手くいくなら今こんな状況にはなっていないです。 この本にも書いてあるように、まちづくりに関わる上での正しい思考の土台をまず持つことが大事だと思います。

1投稿日: 2021.05.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ「あの成功事例を地元にほしい!」、「予算を取ることこそ仕事だ」と信じる自治体の意思決定者。 「よそ者・バカ者・若者」がいないと活性化できないと、自分で挑戦しない言い訳をする民間事業者。 成功者を妬み、足を引っ張り合う内向き思考の地元の人たち。 頼まれたことしかせず、自らリスクを負わない外の人。 失敗する地域再生事業の多くは、取り組み内容以前として、思考の土台そのものに間違った思い込みがあるのだと言います。 このようなまちづくり幻想を振り払う処方箋が示されます。 地域活性化でもよくいわれる「みんなで頑張ろう」という話。みんなで頑張ろうとは、私は責任とらないよ、という意味です。 会議でも「みんなで頑張りましょうよ」と言うので、「じゃあ、誰がいつまでに何をするのか分担決めましょう」と私が投げかけると、全員が下を向くなんてことに幾度となく出くわしています。みんなという言葉は明確な責任やタスクを雲散霧消にし、失敗した時も「みんなが悪いね」といったとんでもないお話で終わったりするのです。だから「みんな」という単位を壊す人は徹底的に集団から排除することで団結します。なぜならば「誰」という個人に分類していくことは「みんな」という存在しない主体に責任を押し付けることをできなくするからです。だから全会一致で、といって「みんな」で決めたことにしようとする人たちがいるのです。「みんな」なんて抽象的な主語はいりません。まずは「私」が何をするか、なのです。 ー 126ページ

1投稿日: 2021.05.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ同調化圧力に与しないことの大切さや、過去の栄光に囚われることなく未来を志向すること、外部に知恵を求めるよりも時間をかけて人を育てること、一緒にリスクを背負い込む覚悟など、まちづくりだけでなく、一般的な組織論にかかわる問題がたくさん提起されていて、とても勉強になりました。補助金を当てにしたコンサル頼みのまちづくりが横行しているというのは、びっくりでした。

2投稿日: 2021.05.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ面白く読んだが、少し時間がたってしまい忘れてしまった。 要点は、個別の政策や補助金獲得のために時間や力を割くのではなく、人材育成にしっかり取り組むべき、と理解した。

1投稿日: 2021.05.07 powered by ブクログ

powered by ブクログまちづくりの第一人者である木下氏の著作。 まちづくり幻想とは従来の常識や考え方にとらわれて、集団がそれを共有し、幻想に基づいた政策を実行しても、地域衰退に拍車をかけてしまうこと。 面白かった点。 新型コロナの拡大で地域へのワーケーションなどが注目されているが、東京都内のマンション賃料は上昇傾向で、人口流入が増えたのは千葉県、埼玉県、神奈川県。つまり、コロナの影響で都内から地方への人口移動が起きたのではなく、都内の人が関東圏内の近隣の県へ移動しただけ。だから、ワーケーションやテレワーク需要を期待してまちづくりをしても、機能しない。 また、まちづくりの先進事例が多く掲載されており、個人の熱意と覚悟そして適切な周囲との連携が、まちづくりには欠かせないことが分かる。

1投稿日: 2021.05.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ久々に読む木下さんの本。相変わらず、書いてあること全てに腹落ちする。日本全国の議員、公務員、経営者にも読んでほしい。 大事なのは成功事例の模倣ではなく、事例を参考にしながらも何が自分の地域にとって良いのか、とにかく「自分で考える」こと。そして失敗を恐れずに、行動すること。地方の方々と話す機会には、積極的にこの本に書いてあることを伝えていきたい。「大事なことは面倒なこと」……最後に刺さりました。

2投稿日: 2021.05.03 powered by ブクログ

powered by ブクログすごく正統派で真っ当なことですが、なかなか誰も言わない、言えなかったことをきちんと書いてくれている本です。 公務員と呼ばれる業種の方と個人事業主の方、地域おこし協力隊などで田舎で活動されている方は特にご覧いただくとよいとおもいます。

1投稿日: 2021.04.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ学生時代から長年、商店街振興、まちづくりに関わる著者によるまちづくり論。今回も切れ味鋭い内容となっています。 タイトルの「まちづくり幻想」とは、皆が常識だと思いこんでいるものが、実は現実とは異なり、それを信じ、共有してしまうが故に地域の衰退を加速させるという本質的な問題のこと。本当に思い当たることが多いと思います。 『「まちづくり幻想」とは、誰から与えられるものではなく、常に我々の内にあるものです。他人のせいにしても仕方ありません。』 『まちづくり幻想を振り払うのに必要なのは、「百人の合意より、一人の覚悟」』 今回も、叱咤激励をいただける内容になっています。 ▼「まちづくり幻想」:皆が常識だと思いこんでいるものが、実は現実とは異なり、それを信じ、共有してしまうが故に地域の衰退を加速させるという本質的な問題 ▼地域のプロジェクトには、単に「ヒト・モノ・カネ・情報」がたくさんあればよいのではなく、それらを取捨選択し、活用していく上でのベースになる「思考の土台」が必要。失敗する地域再生事業の多くは、取り組み以前に、この土台そものに問題がある ▼幻想の原因は、統計を見ないことから起きる ▼都市部でどんなことが起きようと、自分たちのまちを継続的な積み上げで、普段から外の人を受け入れ、自分たちの産業を盛り上げていっている地域にしかチャンスは訪れない ▼内発的な力があるチームを作り出せるかどうかがすべての勝負の始まり。だからこそトップの仕事は、事業のネタ探しでも、予算確保でもなく、よい人事 ▼組織を動かすときに効果的な「外圧」の使い方 ・同じ組織属性の人を活用する(グループ軸) ・同じ階級の人を活用する(レイヤー軸) ・外部評価を活用する(プレゼンス軸) ▼想いは口に出し、4つの行動で示す ①応援は「具体的行動」で示そう ②「様子見」は、潰しに加担しているのと同じ ③7~8人から反対されるうちにやるのが「仕事」 ④他のライバルを潰すのではなく、育てる ▼実際、地方に必要なのは単にゆるい関係を持つ人口ではなく、明瞭に消費もしくは労働力となる人口を移住定住せずとも確保していくところに価値があるはず。そこには「誘致コスト」もかかる しかし、現状を鑑みて「投資対効果」があるのかどうかを検討することが求められる ▼「まちづくり幻想」5つの分類と12のアクション ①官×意思決定者が「役所」ですべきこと、「地域」ですべきこと アクション1 外注よりも職員育成 アクション2 地域に向けても教育投資が必要 アクション3 役所ももらうだけでなく、稼ぐ仕掛けと新たな目的を作る ②官×組織集団「自分の顔を持ち、組織の仕事につなげる」 アクション4 役所の外に出て、自分の顔を持とう アクション5 役所内の「仕事」に外の力を使おう ③民間×意思決定層「自分が柵を断ち切る勇気」と「多様寛容な仕事作り」 アクション6 既存組織で無理ならば、新たな組織を作るべし アクション7 地域企業のトップが逃げずに地域の未来を作ろう ④民間×集団「地元消費と投資、小さな一歩がまちを変える」 アクション8 バイローカルとインベストローカルを徹底しよう アクション9 一住民が主体的にアクションを起こすと地域は変わる ⑤外の人 地元ではない強みとスキルを生かし、リスクを共有しよう アクション10 リスクを共有し、地元ではないからこそのポジションを持つ アクション11 場所を問わない手に職をつけよう アクション12 先駆者のいる地域にまずは関わろう ▼まちづくり幻想を振り払うのに必要なのは、「百人の合意より、一人の覚悟」 ▼踏まえてほしい3つのポイント ①「ここまで考える必要がある」という領域を広げることの重要性の共有 ②大切なことは大抵面倒なことなので、面倒なことこそ大切だと思うこと ③まずは個人や少数チームで始めて近い成果を挙げることが大切ではあるものの、その先にいくためには仲間を増やそう <目次> 第1章 「コロナ禍で訪れる地方の時代」という幻想 第2章 えらい人が気づけない、大いなる勘違い 第3章 「地域の人間関係」という泥沼 第4章 幻想が招く「よそ者」頼みの失敗 第5章 まちづくり幻想を振り払え!

1投稿日: 2021.04.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ実際の事例から失敗の原因どうすれば良いのかが書かれておりわかりやすかった。 まちづくりモチベが高まる1冊笑

1投稿日: 2021.04.23 powered by ブクログ

powered by ブクログまちづくりをしたい、しようと思う方はたくさんいらっしゃると思います。特にいろいろな地域団体の趣旨は自分の町をよくしたいとの思いの中からそのような活動をしている方が多いのではないでしょうか?しかし、まちづくりとはなんなのかを今一度考えさせられる機会をもらった本がこの本です。地域課題はそれぞれにあり、その解決方法も千差万別です。良い事例があればそれに飛び付き、そのやり方が地域を変えてくれるという幻想がよくあります。もし、自分の会社だったら利益を生み雇用を継続し、税金を納税できるように必死でやります。が、まちづくりとなると多くの人の気持ちのモチベーションの差がでてきます。となるとやはりそのまちづくりをしようと言った一人の人間の想い、行動力、継続力が必要です。その想いが伝播して協力者を増やし賛同者となるのだと思います。「100人の同意より一人の覚悟」この言葉がすごく好きになりました。だれがやりきるのか、最後はその部分に対しての責任感なんだと思います。その行動に心打たれ、共感者が増えていくのだと。いつの時代も一人の人間が立ち上がり、歴史を変えてきました。自分も本当に大切なこと、幻想ではなく、真実と実行力でまちづくりをしたいです。

6投稿日: 2021.04.13 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

【自治体が設定するゴールの幻想】 ・「人口減少」は、地方衰退の結果であるため、それ自体をゴールとすることは間違い。 本来は自治体の単位に人を合わせるべきだが、現在は逆で、「地方創生」や「一極集中解消」の名のもとに、自治体のために人を強制移動させる仕組みになっている。 【トップの仕事に関する幻想】 ・トップの仕事は事業のネタ探しでも予算の確保でもなく、よい人事を行う事。 【国への依存】 ・「自前で稼ぐこと」よりも「国や県から貰うこと」が主力業務となってしまった地方 【結論】 これからの地方は、国や県の予算を基にした事業やコンサルに頼らず、「自前で出来ること」を増やしていくことが必要。 従来の「幻想」を一旦断ち切るためには、「今まで続けてきたこと」を冷静に見直す覚悟が求められる。

1投稿日: 2021.04.09 powered by ブクログ

powered by ブクログこの本で、皆が常識だと思い込んでいるものが本当は現実と異なっていて、それを信じ、共有してしまって地域の衰退を加速させているのが「まちづくり幻想」だと著者は説く。そして5つの利害関係者をもとに分類した。

0投稿日: 2021.03.29 powered by ブクログ

powered by ブクログp50 安くたくさんを徹底していては、人口減少社会の日本においては問題が起こるのは間違いありません。売上よりも利益率にこだわるべきです p52 つまり「自分で作る」か「もらうか」くらいで市場を通じて購入したことはないので、都市部にむけて正しい値付けをするのはかなり難しいのです p54 値段を高くすると地元重鎮からたたかれる 「安くたくさん」による衰退連鎖を止めるような付加価値の高いサービスを提供すると「ボッタクリだ」とか「3日で潰れる」とか悪口を展開する人たちがバンバンでてくる 付加価値の高い製品を少人口で作るから地域は長期にわたり反映する p63 トップの仕事とは「人事」が9割を占めるといっても過言ではありません。「何をやるか」よりも「誰とやるか」「誰に任せるか」のほうが圧倒的に重要です p69 公民連携プロフェッショナルスクール p81 外から移住者を呼んで来る前に解決すべきは、地元から逃げていく人たちの意見を聞いて、えらい人たちが態度・思想を改めることです p83 若い女性が地方を離れ、東京に向かう理由をみていくと、「東京が魅力的」というより、「地方社会が女性に閉鎖的で、成長機会に乏しい」と認識しているわけです。さらに地方は治安が悪くて、怖い、自分が望む住まいもないとしている回答をみると、男である私にも見えない地方の問題を感じて、出ていく女性が多いことに気付かされます p84 簡単にいえば、企画や事務職で働きたい若い女性が多い一方で、地元企業では募集がなかったのです p97 まず地域のトップに必要なのは夢 p100 旭川市郊外の当麻町 でんすけすいか 75万 p104 みんなという人はいない p122 皆で力を合わせ、頑張ればどうにかなる、という幻想を維持するために、何か問題点を提起するものを悪いやつと決めつけて集団で攻撃しているうちに、他の地域はより魅力的な商品サービスを作り出し成長していきます。常に敵は外にあり、なのです p126 「みんな」なんて抽象的な主語はいりません。まずは「私」が何をするか、なのです p129 事業におていは、診療、経験、投資という3つの軸が必要 p133 基本的には、多くの人は、「誰が話すか」によって判断をしている p137 集団がもつ幻想は無責任と他力本願と現状維持を正当化するために共有されているものが多くあります p138 地元に挑戦者・成功者がでたときどんな行動をとるべきか 応援は具体的行動で示す、様子見は潰しに加担しているのと同じ 7-8人に反対されるうちにやるのが仕事 他のライバルを潰すのではなく、育てる p155 昔は地銀にお金を集めておけば地域内企業に投融資されそれが金利として預金にプラスされていたが、いまは機能しなくなっている p157 地域経済構造 内閣府 RESAS 中村良平 まちづくり構造改革 p161 ファンの増加と、具体的なアクションのセットが必要 p165 二宮尊徳 報徳仕法 道徳と経済の両立が重視される p173 「やったことのないことはできない」という幻想と、「できないことは外注すればいい」という幻想が組み合わさって、いつの間にか、誰も自分の頭で考えなくなっていないでしょうか。そこにつけ込む悪質な「外の人」がだくさんいるのです p189 「お金がない」という人ほど「お金がかかる「事業を始めたがる p202 先を行く地域の人は圧倒的に未来の話をする p235 まちを変えるのは常に百人の合意より、一人の覚悟 p242 宮崎駿 大事なことは、だいたい面倒くさい

0投稿日: 2021.03.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ過去の成長、成功体験に囚われ、これから訪れる未来を直視せず、何とかなると考える、夢や憶測で物事を語る。まさにエビデンスよりもエピソードの重視。 年齢、性別などに関係なく、お互いを尊敬でき、若い人を浪費しない、そんな地方を作っていきたいと思った。

0投稿日: 2021.03.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ多くのまちづくりが失敗しているのは、現実より幻想を前提としていることにある。多くの人の同意を得ること、反対されないことを優先するため、現実は軽視される。そんな現実が書いてある良書

0投稿日: 2021.03.15