総合評価

(29件)| 7 | ||

| 13 | ||

| 7 | ||

| 1 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ人間は自然の一部、生物であるということは とても大事なことだと思う。 そして、人間を人間たらしめてきたもの・ことに 目を向けることも。

0投稿日: 2025.11.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ私の好きな養老孟司も為末大も、そして著者も身体性が大事だと言っている。他者と信頼関係を築くには同じ時間、同じ場所にいて同調することが大事だと。 普段からものすごく実感しています。

0投稿日: 2025.10.04 powered by ブクログ

powered by ブクログデジタル化の弊害を、人間の生物的な形質を踏まえながら語る本でした。 ちょっとタイトル詐欺感は否めないです。これはこれで面白いですが… スマホを捨てたいのは何故か、前提となっている要因は何か、対策としてはどうすべきか、対策の結果としてどのような社会や子育てを思い描くべきか…などが書いてあるかと期待しましたが、それは全く無いです。

0投稿日: 2025.08.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ子育てに行き詰まってる今、いろいろと考えさせられる内容でした。共感という言葉からはじまり、人間関係の構築の仕方から。 最後は、山極先生から、未来の子どもたちへの期待も感じられ、気持ちよく読み終える事ができました。

0投稿日: 2025.02.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ絶対読むべき。これからの時代をどう生きていくのが幸福に繋がるのかを教えてくれた。 スマホを使うのは最終手段であり、現実世界での人と人との繋がりを大切にするべきという筆者の主張は素晴らしいと思った。たしかに、人と人との繋がりは大切であり、誰とも話さずに1日過ごすのはストレスを感じるし、それが数日続くと心が荒んでくる。昔は便利な連絡手段が無いから直接対話をするしかなかった。しかし、そこで生まれる会話は実に貴重である。そういう意味では、メールやSNSが無かった昭和に生まれた人が「昔は良かった」というのは否定できないと感じた。だからこそ、昔の良い所と今の良い所を上手く融合させることが大事だと思う。そのためにはスマホから離れることは必須であり、そうするためにはこのように本を読んで知識を吸収し、繋がりを求めるようになることが良いのだろう。

2投稿日: 2023.09.15 powered by ブクログ

powered by ブクログほとんどゴリラの話。著者名を見れば納得ではあるが、もうちょっと別にタイトルがあったのでは? タイトルに惹かれて読んだ人は不完全燃焼だと思う。

0投稿日: 2023.08.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ次世代の人たちはぼくたちが滅びた後の世界を見る権利をもっていて、彼らが見る世界のためにぼくたちは義務を果たさなくてはいけない。そして若者たちも、自分たちの次の世代に対し、どういう責任をもって、どんな世界を渡したらいいのかを十分に考えなくてはいけません。(p169) スマホを使って頭だけで友だちとつながるのではなく、面と向かって声で話し、相手の表情や態度をきちんと読んで付き合うことが必要です。相手ときちんと向き合うことは、人間が信頼関係をつくり、それを高めるためにかけがえのない行為だからです。人間の五感は人と会って身体で共感し合うためにつくられているのです。その最も原始的な行為が食事です。(p188)

1投稿日: 2023.02.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ「スマホを捨てたい子どもたち 山極寿一」読了。ゴリラとサルに愛情を感じられた。以前読んだ「善と悪のパラドックス」にチンパンジーの生態があり、嫌な気分になったが、この本は気分よく読めた。

0投稿日: 2022.04.11 powered by ブクログ

powered by ブクログスマホ脳、と関連させてつづけてよんでみた。 重複する部分も多かったが 特に筆者のゴリラとのフィールドワーク

0投稿日: 2021.11.18 powered by ブクログ

powered by ブクログスマホを使うことが当たり前になっている今、役立つ内容だったと思いました。 著作の後半部分はゴリラ研究者として、人間とは一定の距離を置いてゴリラと共に生活を送って研究を進めたからこそ言える内容なのかな、と感じました。

0投稿日: 2021.10.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ人間とは、社会とは、考えさせられる内容が多かった。コロナ禍で対面での人との繋がりが弱まり、面と向かって話したりご飯を食べたりしにくくなっている。慣れてはきたもののどこか寂しいと思っていたわたしには共感できる内容が多かった。生物学的に人間は五感で世界を感じとっている、人間は互いに違うということを前提としていて、共感は相手の気持ちがわかることで理解することではない、身体がつながる感覚が得られないなど。 もう一度読み返したい。

0投稿日: 2021.08.23 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

心に残った部分(要約) ✔実際の五感で感じる世界ではなく言葉などのフィクションのフィルターを通して自然を眺めている。フィールドワークではあえて言葉に翻訳しないのが極意である。 ✔「家族」を持つのは人間のみ。人間の社会性は、仲間と一緒に安全な場所で食べる「共食」から始まった。しかし今は効率性を求め「自分の時間」をつくることが自分の欲求を満足させる近道とする考えも広まった。それによって孤独をつくり時間を手に入れても何をしたらいいか分からない人がいる。それはそもそも人間が一人で時間を使うようにできていないからである。 感想 山極先生の考える世界観が僕と親しいと感じてうなずきながら読む場面が多かった。特にシェアの時代であるということは多くの人が頭では理解していることだと思う。

0投稿日: 2021.08.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ自分はバリバリの文系なので、理系的な考えが足りないと日々感じています。 この本では、霊長類の中でも最も人に近い生物、ゴリラと人類を比較して、テクノロジーによって失いつつある「野生」について語られています。 ゴリラとの生活はカルチャーショックを受けるほど刺激的で、ゴリラの子どもと、シルバーバックの話は、目に浮かぶようで面白い。 頭ばかりを働かせているようでいて、現代人はものを考えなくなったし、常に情報に翻弄されて、自分の意思を持つことが難しくなっている。 人間が一度につながれる限度は150人という具体的な数値がまず衝撃的でした。 SNSで、何万人というアカウントを持っていても、脳の観点から言うとキャパオーバーをしているらしい。 沢山情報がありすぎると均一化した情報が欲しくなり、多様性が失われてしまう。 加速的にテクノロジーと社会は進歩しているようだけど、ヒトとしての能力は退化しているのだと思うと、なかなか恐ろしかった。 未来のユートピアの話もあり、希望も持てる。

0投稿日: 2021.07.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ信頼関係は身体が触れ合うことでしか生まれないっていう考え方はなるほどと思った。五感を共有することで、信頼関係が生まれる。食事を共にすることが大事なのはそういうことなんやなと思った。だから歓迎会とかもあるし、気になる人を食事に誘うのもそういうことなんやなと。

0投稿日: 2021.04.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ山極先生の生き方にも触れることができました。どんな生い立ち中のか、研究テーマに向かう姿勢も分かりました。かつてNHKの「ようこそ先輩」で授業して下さった様子も思い出されました。今という時に、人間はどのように生きるべきなのかという視点を示唆してくれる本だと思いました。

0投稿日: 2021.03.21 powered by ブクログ

powered by ブクログTwitterフォロワーさんが「目次からタイトルを推測できない本」と書いていて気になっていた本。ゴリラフィールドワークを通じてコミュニケーションのあり方を見つめ直す。現役中高生が読んでの感想に興味がある。最近読む文章を通じて改めて分かるのは、少なくとも今の人類には思考には身体接触(空間共有)が必要ということ。

0投稿日: 2021.03.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ全体的にスマホに対して悲観的でしたが、最後にコロナ禍の状況では、山極さんでさえテクノロジーを利用してほしいといったオチが面白かったです。それでも、多様性に対して強いメッセージが印象的で、人類学の視点からこれからの社会の在り方が伝わる内容で勉強になりました。

0投稿日: 2021.01.15 powered by ブクログ

powered by ブクログゴリラのエピソードは面白かった。 が、スマホを捨てたい子どもたちへのメッセージ性は弱い。 正直言って、タイトルは、スマホを捨てさせたいおじさんおばさんに対する釣りでしかない。 まあ、私もつられた口ですが。 ただ、冒頭に書いたように山極先生の研究活動における個々のエピソードはやっぱり面白いので、この後、しばらくは山極先生の本を読み漁ろうかと思いました。 現在、3冊目。 やっぱり霊長類においては共通して性と食が暴力の起動装置なのねー、とあの歴史的事象やらこの現代の社会問題やらがさまざま想起されて、ゴリラが大変に羨ましくなっています。 とりあえず、人間の男性はもっと子育て頑張ってもバチはあたらなさそうです。

0投稿日: 2020.11.10 powered by ブクログ

powered by ブクログひとつの生き物として、人間の身体から考える視点がとても新鮮。社会構造や理屈以前に、地球上で進化してきた生き物としての人間がどんなものか、現代との乖離がどこにあるのか、面白かった。 子育てしている身としては、今後の子どものことについても視野が広がったと思う。

0投稿日: 2020.10.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ人間にしか出来ないこと。頭の中では想像出来ていても、いざ説明するとなれば難しい。そんな曖昧な考えを明確にしてくれた一冊。

0投稿日: 2020.10.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ類人猿(特にゴリラ)から人間を学ぶ。知能偏重という言葉がずっしりのしかかる。時間、空間を共有し、五感を使った付き合いで曖昧に了解し合い、互いに信頼を寄せる感覚は、私の場合、生まれた頃から共棲している「猫」との関係性でストンと落ちた。数値化・言語化されたものは理解こそしやすいが、理解したところで共感していない場合は結構ある。人間が真に繋がれる限界が150人というのも、顔、名前、人となりを知っている前提ならば意外と多いように感じた。

0投稿日: 2020.09.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ子供たちに 手渡したい一冊 若者たちに 身近に接していらっしゃる 山極寿一先生だからこそ なんとしても 届けたい思いが 行間から伝わってきます ぜひ さりげなく 彼らの眼に触れるところに 置いておきたい一冊

0投稿日: 2020.08.20 powered by ブクログ

powered by ブクログスマホとゴリラがどう関わるのか ものすごく興味を持って読み進めた。 コミュニケーションの道具としてのスマホが 私たち人間に、中でも子どもらに どのような影響を与えるのか 野生のゴリラから考える新たな視点に 納得いく点が多かった。 スマホに子育てさせるニュースを 以前見たことがあるが 親子のコミュニケーションという点では やはり心配になってしまう。 ゴリラの子育てから 人間の子育てを見直すきっかけにもなる。 著者の講演会を聞いてみたくなった。

0投稿日: 2020.07.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ現代社会のコミュニケーションの問題点を、類人猿とヒトとの性質の差から紐解く視点が非常に面白かった。 ヒトは共感力で家族と地域社会という性質の異なるコミュニティを両立できているという記述があった。私たちが様々なコミュニティに属していることは当たり前に思えるが、実際はヒトとの距離の取り方が難しいと思う場面も少なくない。 ヒトが言語によって獲得した「距離を置く」という技も、そればかりだと距離が遠くなってしまう。やはり直接会って、目を見て話し、同じ空気を吸って、コミュニケーションの楽しさと難しさの両方を味わうことが、人として生きる喜びにつながるように思う。 コロナ渦でなかなか人と会えない今だからこそ、その価値を重く感じる。

0投稿日: 2020.07.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ人と人との信頼関係は身体をつなぎあわせることでしか築けない、なるほどと思った。一緒に食事をする共食が大事だという主張も、アタリより著者の方が説得力があった。 ゼロかイチを極めるような今の発展の仕方(西洋的な考え方)には行き詰まりがあって、中庸的な考え方に変化するようなことが起こるかも、というところが面白かった。 正解はひとつではないし、現状以外の正解もある。そういう自分や身の周り、社会の変化を楽しめるようにしたい。

0投稿日: 2020.07.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ面白い。 ぼんやり考えていたことがすべて言語化されていた感じ。ポストコロナの人と人の関わりを考える上で最良の一冊。

0投稿日: 2020.06.20 powered by ブクログ

powered by ブクログこの本を読んで知ったことは、例えば、よその赤ちゃんをあやすとか抱っこするとか、うつむき加減の少年に語りかけるとか、そういう大人や青年のふるまいに温もりやありがたさを感じるのには、森林からサバンナに出てきてからの人類の暮らしのなかで、そういう行動に大きな意味があったからだ、ということだ。 言葉を使えるようになって人間の脳がどう変化したか、AI・ICTが普及すると人間の脳はどうなるのだろうか、といった話も興味深かった。

0投稿日: 2020.06.17 powered by ブクログ

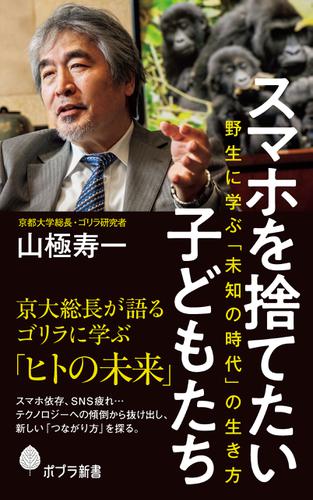

powered by ブクログ京都大学総長の山極寿一氏が語る、ゴリラに学ぶ「ヒトの未来」。ゴリラに学ぶ、ヒトにしかない能力とは?ヒトの限界を超えたテクノロジーとどう付き合い、幸せになるか・・・!

0投稿日: 2020.06.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ人間として大切にしていくことは、やはり、そういうことだよなぁ。日常に潜む違和感にもやもやするのは、私の野生の心の叫びだったのか。 コロナウイルスとの付き合い方と、心の叫びと、果たして、人間はどうして行くべきか。不正解でなければいい。そう、不正解だなければいいのかもしれません。

0投稿日: 2020.06.13