総合評価

(7件)| 3 | ||

| 2 | ||

| 1 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ英語の授業を英語で行うことの問題点が指摘されていました。大変な時代になったという感じです。素人ですけど、そんなに焦らずアウトプットの練習量を増やすことから始めればいいんでないかなと思います。

0投稿日: 2023.12.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ日本の英語教育をどうしていくべきかというテーマの対談を記録した本。 現状で英語にコンプレックスを抱えている人へのメッセージはあまり多くない。 「普段使わないならいらないじゃん」といったところか。

0投稿日: 2023.04.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ英語コンプレックスを抱いている日本人のための、英語教育について語った本。 英語のエキスパートとまではいわないけど、最低限の英語力をつけたいと思う自分にはピッタリの本だと思った。 まずは英語の発音を身につけるというのは、確かに自信ももてていいのかもしれないなと思った。自信がついたら英語の学習についても、おのずから取り組んでいくだろうし。 数学や運動が苦手だからといって、学校教育のせいとはならないけど、英語ができないのは学校教育のせいという人はいるという話は面白かった。なんとなく分かる気がする。数学が苦手、それこそ中学の数学もよく分かってない人っているけど、中高と6年間数学を学んできたのに、数学ができないとはいわないよね(英語は中高6年やってるのに話せないなんていう人はいるけど)。 ただ、日本で暮らしているかぎり、英語ができなくて困ることはほとんどないというのはそうだろうなと思う。だいたい、Google翻訳使えば解決するしね。 ただ、英語を学ぶ意味というのはもちろんあって、外国語をとおして「異質な世界を知る」ために、英語を学ぶのがいいらしい。そうすることで多角的な視野を持てるようになるとのこと。なるほど。そういう考え方ができるのか。 後、英文法を英語で教えるというのは、確かにわけわからなくなりそう。自分も、英語を身につけるには英語で学んだほうがいいと思っていた時期もあるけど、文法なんかは日本語(というより母語)で理解したほうが理解が速いだろうなと思う。 "Oh my God"(オーマイゴッド)という言葉は、本来はやたら口にしない言葉ということはちょっと驚いた。ネイティブの人はやたら言っているイメージなのだけど、そういうことを言ってしまうぐらいインパクトのある動画が、テレビで流れやすいということなのだろうな。 そういえば昔、聴衆が頷いていると話をしやすいと何かの実験で聞いたことがあるけど、これって日本独特なのかと知って驚いた。何で日本では頷くようになったのだろう。人間の本能的なものかと思ってた。 本題とはずれるけど、ちょっと驚いたのが、齋藤孝さんが「テニススクールでコーチをしていた」という記述。教育学者だから人に教えるのは得意なのだろうけど、スポーツについても教える立場にあったなんて全然知らなかった。ググってもでてこないし(同姓同名でテニス選手の斉藤貴史という方がヒットした)。

0投稿日: 2022.01.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ日本の学界をリードする2人の対談です。英語教育をテーマに話をしていますが、齋藤氏の鋭い着眼点と幅広い知識に驚かされました。この人は、日本文学ではなく英語教育が専門なのかしらん?鳥飼先生の筋の通った「英語教育観」も読んでいてさわやかです。この二人の発想が、日本の英語教育に取り入れてもらえるといいのですが…。まあ、難しいのでしょう。

0投稿日: 2021.11.20 powered by ブクログ

powered by ブクログあの萩生田文部科学大臣の「身の丈」発言は 2020年でしたでしょうか。 迷走に迷走を重ねて結局2024年まで延期と なった、大学入試テストの英語教材の民間試 験の利用。 なんと民間企業み丸投げになった経緯の議事 録画無いそうです。捨てたな。 それは置いといて、なぜ現行の試験ではダメ なのか。なぜ読む力より話す力を重視するの か。 多くの日本人が抱く英語コンプレックスを炙 り出し、「話す力が優位」なんてものは幻想 でしかなく、全く無意味であることをズバズ バ指摘します。 理由として植民地では簡単な会話だけわかる ように占領した側の言語を教えるそうです。 しかし読み書きできるレベルまでは教えない。 なぜなら教養が高まってしまうから。 英語に関しても読み書きよりも会話が大事と いう人は、自ら進んで植民地化されたいと、 言っているようなものだ。とバッサリです。 ある意味痛快な一冊です。

0投稿日: 2021.05.26 powered by ブクログ

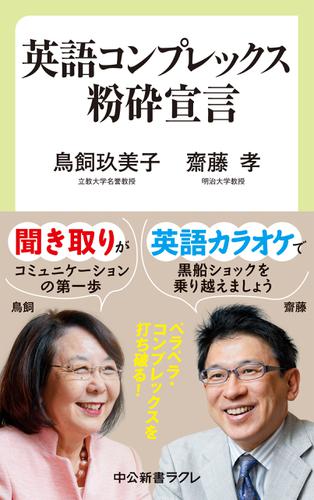

powered by ブクログ日本人に根強い「ペラペラ」コンプレックス。入試制度、学習指導要領の改訂(改悪?)が進む中、日本人のとっての英語コミュニケーションのあり方を考える一冊。 読書論関係の著作のヒットの多い齋藤孝氏。専門は教育学、コミュニケーション論。一方の鳥飼玖美子さんは通訳、翻訳の大御所。この二人による対談。中央公論に掲載されたものを膨らませた内容。 日本人の英語教育の問題点の指摘だけでなくメリットも多く挙げているところが良い。近年は会話を重視する姿勢であるが、日本語で英文法を学ぶことや、英文解釈の英語学習に留まらない利点など。また英語を学ぶ前に日本語の骨格、日本に関する智識が必要であることなど示唆に富む内容である。 英語コンプレックスを象徴する例。 「私は運動も苦手ですが、12年間も体育の授業を受けたのに、テニスもゴルフもできないのはなぜだ、などと文句は言いません。ところが英語だけ、できない人ほど学校教育のせいにする。大学卒業まで10年間もやって、なぜできないんだと。」 日本人の英語ペラペラ信仰とコンプレックス。小中高と段階別の学習方法やカラオケの活用など、具体的な提言も多い、充実した内容の一冊でした。

0投稿日: 2020.08.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ齋藤孝・鳥飼玖美子氏の対談本である。 英語に関連する本は、数多く出ているが、どうしても ①英語教育・政策批判 ②英語指導の具体 どちらかに偏りが多かった気がする。 この本は、①②のバランスが実に良い。 鳥飼氏が否定的な意見を述べようとすると、齋藤氏が違う角度から提案をし、逆に齋藤が奇抜過ぎるアイデアを出すと「お願い、それはやめて」(p.94)と 遠慮なく制する。 鳥飼氏と齋藤氏。専門領域は異なるが、二人の関係性が非常に良い。 対談本としての長所が随所に表れている。 とりわけ「三章 小学校編」は必読だ。 小学校で重視すべきことは「ペラペラ感」だと指摘する。 では中学校は。同じでよいわけがない。 中学校では文法。ただし「文法と音読をセットにすべし」と言う。 このあたりの提言が齋藤氏の真骨頂だ。 小・中・高の英語教育の重点と系統性はどうあるべきか。 二人の私家版「学習指導要領」(P.105~107)の提言の箇所は短いながらも一読の価値あり。 英語教育界に何が起きているのか。どう進むべきか。 大局的な視点から、YouTubeを活用した 「英語カラオケ」などの具体案まで述べられている。 英語が教科された2020年4月に読んでおきたい一冊。

1投稿日: 2020.04.29