総合評価

(11件)| 4 | ||

| 4 | ||

| 1 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

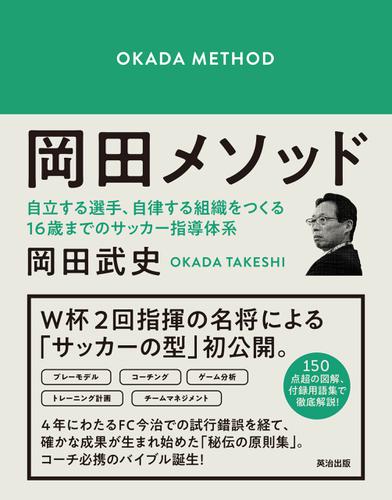

powered by ブクログ岡田さんご本人が仰っているように、これが完成形の正解だと捉えられるものではないが、過去に日本代表を監督し、地域クラブを運営されている実践者としてのメソッドが共有されていて、これを切り口にアレンジしていくのもアリだと思う。 個人的には、プレーヤーとしては、高校全国レベルくらいまでしか経験していないが、正直なところ、情報としては、物足りなかったり、聞き慣れない独自の言い回し(例えば、揺さぶりをウェービングという)などもあり、現時点で共通言語になってないものにわざわざ言い換えたくないなと思ったりした。概念的な整理には賛同できる。 その中でも、この本から、特に、重要なメッセージとして受け入れるべきだよなと思ったのは、 ⚫︎技術、原則は16歳以前で教え、自由はその後 ⚫︎勝負の神様は、細部に宿る (私くらい、少しくらい… で負ける) ⚫︎明確な目的共有と自分の具体目標の接続 このあたり。「勝負の神様は、細部に宿る」は本当に重みのあるコトバ。何度言い聞かせても損はない。 以下、個人的な読み返し用メモ↓ ◎スペインには、プレーモデルという、サッカーの型のようなものがある。16歳までに身につけ、その後、自由にさせる。日本はその逆をやってきている。 ・Jリーグができたとき、外国人指導者たちが言っていた「自分で考えさせる」という自由は「プレーモデル」という型を身につけた上での自由ではないか。にも関わらず、私たちは表面だけを真似てしまったのではないだろうか? ・「主体的にプレーする、自立した選手を育てられないだろうか?」と思い、FC今治のオーナーになり、チャレンジしているところ。 ・ボールフィーリングなどは、神経系が発達するゴールデンエイジ(5〜12歳)のころが最も獲得しやすい ・「原則」で指導すべきところを「状況」で指導していたのではないかという疑問を持っている ・選手が自立できていないのは、体系的に理解していないからであり、指導者も同様であり、日本ではプレーの原則が体系化されていないから ◎「今は攻撃(or守備)のどの段階で、何を目的に、何をするべきか?」これをすべての選手が理解し、チームで共有すれば、つながりのあるサッカーができる。 【攻撃の一般原則】↓ ・攻撃の優先順位の原則。得点を狙う。前進する。保持する。リセットする。 ・ポジショニングの原則。守備の場合はコンパクトをキープするのが大切だが、攻撃は深さを保つのが必要。幅もとり、レーンには気をつけ、ウイングなら、ボールサイドなら中にズレたり、逆サイドなら、留まって相手を引きつけるなど。基点と動点で捉え、アウターゾーンの基点は必ず誰かがポジションをとり、定石となってバランスを保ち、動点はボールサイドへ動き、数的優位をつくり、インナーゾーンへのパスコースをつくる。ボールロストは誰でもいいから、守備の優先順位の高いポジションを埋めていく。 ・モビリティ(スペース&数的優位を作り出す)の原則。相手の守備ラインを動かす。ユニットを組んで動く。1stアタッカーが裏を狙い、2ndアタッカーが足元で受ける動き。 ◎ボール循環の原則。ボール保持を短くし、パススピードを上げ、守備のスライドが追いつかないようにする。インナーゾーンへの縦パスと横パスを組み合わせる。 ・個の優位性の原則。意図的に使う。または、そう思わせて、薄くなったところを使う。 【守備の一般原則】↓ ・守備の優先順位の原則。主導権あれば、ボールを奪う。自由にさせない。遅らせる。ゴールを守る。主導権なければ、ゴールを守る。遅らせる。自由にさせない。ボールを奪う。 ・ポジショニングの原則。スペースを消し、距離を保ち、位置的優位をつくる。 ・バランスの原則。オフサイドを利用してコンパクトフィールドをつくる。FWがどこまで下がるかはチーム戦術によって異なる。 ・プレッシングの原則。全体でリンクして、規制をかけ、数的優位をつくり、ボールを奪う。 ・個の優位性の原則。相手のストロングを抑えれる選手で。 【攻撃の個人とグループの原則】 (一部のみ。意外とできてないこと↓) ・自分の視野を確保しながら、自分のマークが同一視できなくなるポジションをとり続ける。 ・パスを受ける前に、自分の受けたいスペースの逆に動き、マークを引きつけておく ・プレーの意図を持ち、プレーの意図を隠す工夫をする (相手に予測させない。or 予測させて逆をつく) 二つ以上のパスコースに出せる持ち方、蹴り方をする。 【守備の個人とグループの原則】は省略 (当たり前のことばかり) 【専門原則】(チーム独自の考え方) ・アタッキングサードの場所を名称化する チーム全体が狙うべき場所を共有し、素早く見つけられる ・アタックの方法を4つに分類する ブレイク、サイドアタック、ニアゾーンアタック、Kゾーンアタック 【ゲーム分析】(フレームワーク活用) ・最初の手順は、「成果」と「問題」を特定すること。いつ、どこで、の視点で観察。4局面の目的を達成できているか? ・次に、成果の要因、問題の原因を明確にする。 ・上手くいってない原因は、1人の選手の問題なのか?システムや戦術のアンマッチなのか? ◎良かったこと、悪かったこと、次にどうするか、を練習や試合で選手同士で話し合わせる。 【トレーニング計画】 ・エクササイズを作成するには、ゲームを想定して、ゲームで起こる場面やプレーを抜き出す必要がある 【コーチング】 ◎勝負の神様は、細部に宿る。 「まあこれくらい」「俺1人ぐらい」「1回ぐらい」という些細な甘さや隙が勝負を分ける。小さなことをキッチリできるチームを目指す。 ・11人しかピッチに送り出せない。嫌われることを恐れてはできない。 弱さを知っているから、選手の仲人をやらないし、お酒も一緒に飲まない。 【チームマネジメント】 ・超回復を考慮した強度のトレーニングを計画する。 ・モラルなら、みんなが自然とコーンの外側を走るように持っていかなければならない。

0投稿日: 2025.10.11 powered by ブクログ

powered by ブクログYouTubeと合わせて読むべき。 バイブルを作ったんだろうが、これだけでは完結しない。網羅性はあるのだろうが、これでサッカーは学べない 改めて読み直すと後半が秀逸。指導実践のためにある本で、概念を学ぶ本ではない

0投稿日: 2025.04.30 powered by ブクログ

powered by ブクログサッカーのメソッドを詳しく記載しており、言葉の定義もしっかりしているため、チームでの共通言語としても使えそうな戦術が多く記載されていた。 チームや集団運営にも非常に役に立ちそうな1冊 国を代表する人の凄さを触れる事ができた。

0投稿日: 2023.06.06 powered by ブクログ

powered by ブクログサッカー岡田監督の本は、昔からちょくちょく読んでいます。 W杯の監督というプレッシャーを潜り抜けてきたきただけあって 岡田監督の考え・声はリアリティを感じます。 ※岡田武史監督と考えた「スポーツと感性」 https://booklog.jp/users/noguri/archives/1/4532166519#comment ※勝負哲学 https://booklog.jp/users/noguri/archives/1/4763131680#comment (他にも読んでいるけど、レビュー書いていないみたい。。) サッカー素人の自分には、レベルが高すぎて、評価不能、笑。 ですが、サッカーの一つ一つの動きを分解し、 ここまで言語化する岡田監督は本当にすごいの一言。 (あとがきを読むと、言語化したのは別の方みたいなのですが。。) 自分はサッカーの試合を経験したことがないので、 ここまで言語化されても項目が多すぎて圧倒されるの一言に尽きますが、 ちゃんとサッカーをやっている人にとっては、 本能的に理解していることなんでしょうね(多分)。 ただ、ここまで言語化は出来ていない人がほとんどだと思いますが。 サッカーの指導者は、この本を読んで、 選手の身に付ける動きとそれを実現させるための 練習メニューを考える際には参考になる本だと思います。 自分にはまだ早すぎた…汗。 この本に興味を持った人は、 「アナリシス・アイ」もいいと思います。 ※アナリシス・アイ https://booklog.jp/users/noguri/archives/1/4098253496#comment

21投稿日: 2023.02.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ指導者として一からやり直したい。 そう想わせる名作。 これが正解なのではなく、ここまで整理し、言語化し、それを共有できて初めて指導者と呼べるのだなと心に刺さりました。

1投稿日: 2021.09.07 powered by ブクログ

powered by ブクログWOWOWの放送で解説していた岡田監督がクラシコで感銘を受けていた瞬間に立ち会えたのを今でも覚えています。

0投稿日: 2021.02.08 powered by ブクログ

powered by ブクログhttp://www.eijipress.co.jp/book/book.php?epcode=2291

0投稿日: 2020.09.22 powered by ブクログ

powered by ブクログビジネス書を読んでいる感覚。 サッカーのプレーが体系化されている。その中で体系化の技法として、ビジネスの文法が用いられているので、仕事とも親和性が高いと思う。 サッカーは非常に複雑性の高いスポーツなので、これまでは言語化が難しかったと思います。そこに対して、だからこそ徹底的に「原理・原則の抽出と、その言語化・用語化」を貫いている。 そのメリットは以下だと思いました。 ①プレーの構成要素が分解されているので、エラーやうまくいかなかった時に、何が要因だったかを分析、改善できる(個人としても、組織としても) ②組織として、用語が統一化されているのでイメージを共有できる(試合中のコーチングとしても、練習中の強化ポイントの明確化としてとも) 複雑性が高い時こそ、それを言語化・用語化・点数化することで、組織として結果を出すことにつながる。あとはコーチング・サッカーでは監督、仕事ではマネージャーの力量だと思います(そここそが大変なので、どんな今治では組織マネジメントをしているか気になる)

1投稿日: 2020.06.22 powered by ブクログ

powered by ブクログFOOT ×BRAINで注目! 自立した選手と自律したチームを作る〈型〉を選手に浸透させる方法論を まとめ一冊

0投稿日: 2020.05.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ表現するにも知識がなくてはできないように、サッカーでも型がまず無いと自由な発想が生まれてこない。なんでも「守破離」でなりたってる。これを読み、サッカーの見方・考え方を養い、また新たな本を読み自分の見方・考え方を更新していければ。

0投稿日: 2020.04.11 powered by ブクログ

powered by ブクログサッカーとは無縁な人間であっても、人の成長や組織のあり方に興味があるならば手に取る価値がある一冊。 私自身、サッカーについては疎い。具体的なフォーメーションの話などは「そういうものがあるのだな」くらいの捉え方だ。 しかし勝利(一般の企業であれば売上や利用数などのゴール)にこだわり抜く事、変化に強くあること、自分たちで動けるようになること、そしてそのためには基本的な鍛錬が必要であることをどう実践に落とし込んできたのか、という話からは学ぶところが多い。 なにより、岡田監督の未だに新しいチャレンジへと向かっていく姿勢には強く勇気づけられる。勇気と覚悟、そこに向かう確かな方法論。ビジネスマンとしても読む価値のある一冊だ。

0投稿日: 2020.01.19