総合評価

(40件)| 6 | ||

| 13 | ||

| 9 | ||

| 4 | ||

| 1 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ言葉は呪いにも勇気にもなる。 日頃から聞いている言葉には、その人を閉じ込める呪いがあるようだ。確かに、その言葉で判断したり、人生を左右されたりすることはあったかもしれない。 この本の良いところは、その言葉の呪いを解くためにどんな風に相手に返すのかも記載してくれていること。呪いを跳ね返すには勇気がいる作業かもしれない

5投稿日: 2025.09.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ最初の数ページで真っ青になった。自分、呪いの言葉を使ってねぇか? 読みやすかったからとにかく急いで読んだし、実体験のページでは胸が痛くなった。ブーメランながら、なんでそんな酷いことができるんだと憤った この本のいい所はマイナスをゼロにするだけでなく、更にプラスにしようとするところ

1投稿日: 2025.09.15 powered by ブクログ

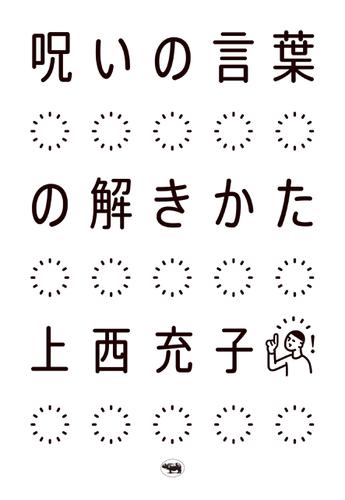

powered by ブクログ上西充子著『呪いの言葉の解きかた』(晶文社) 2019.5発行 2024.9.8読了 悔しいけれど、いい本です。 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I029671678

0投稿日: 2024.09.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ巻末にある、「呪いの言葉の解きかた文例集」、どうにも言う方も返す方も攻撃的で、結局噛み合わない気がする。呪いの言葉は解けるだろうけれど、少なくとも理解し合う言葉ではないと思う。でも、そこまで言わなければ、対等な対話の場にならないのかなあ。

48投稿日: 2024.07.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ書こうとしている論点はすごくいいと思うんです。でも、これを読んでも、私は全然すっきりしませんでした。余計に精神的な鎖にがんじがらめにされた気分でした。どかんと超越するのは、きっと、こういう論じ方じゃないんだと思うんです。じゃあ、どうしたらいいんだといわれても代替案はないんですが。【2024年4月27日読了】

2投稿日: 2024.07.13 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

相手を怯えさせ、萎縮させ、思考と行動を縛る「呪いの言葉」 相手に力を与え力を引き出し、主体的な言動をうながす「灯火の言葉」 みずからの身体から湧き出て、みずからの生き方を肯定する「湧き水の言葉」 呪いの言葉の対処として、まず、相手の言葉を「呪いの言葉」と認識することが大事。相手が自分の思考や行動を縛ろうとしていることに。 「そんな言葉であなたに縛られなければならない謂れはない」と思えれば対抗し、はね返す手立てを考えられる。 その時、私達を支えるのが、誰かが自分に届けてくれた「灯火の言葉」であり、誰かがみずからに向けて発した言葉や私達自身から湧き出た「湧き水の言葉」だ。 私は、「相手が理不尽なことを言ってる」とその場を逃げてもいいと思うけどなぁ。いや、逃げることさえ出来ない状況だからこそ「呪いの言葉」は心身が疲弊させ、人を追い詰めていくのか。 呪いの言葉として「嫌なら辞めればいい」「若さというのは価値の一つ」「文句をいうと職場の雰囲気を壊す」「母親なんだからしっかりしなさい」「選ばなければ仕事はある」などが挙げられていた。あまりにも普通に使われている言葉に、少し驚き、考えるきっかけになった。

69投稿日: 2024.07.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ説得力はあるけど、その説得力も戦ってきた人としてのもの。私はこの人のように戦いたくない。戦わず、ぐでぐでしていたいんだなと思った。そういう自分を見つめ直す契機になった。いい本だけど、この本が必要なほど追い詰められてはいない気がする。この本が必要なほど戦う必要がある人にこそ、この本が届くことを願う。

2投稿日: 2023.11.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ家人が購入して本棚にずっとあったのだが、もっと早くに読めばよかった!と思うくらいよき本。 答えのない問い、「どうして負けたんだ?」「私のどこがきにいらないの?」 何を答えても誤答になる問い。 「人が『答えにならない問い』を差し向けるのは、相手を『ここ』から逃げ出さないようにするため」 いきなりガツンと来た。 私もある。言われたことも、言ったことも。 そうかあ、相手を逃げ出さないようにさせる問いの形を取った言葉だったんだ。私もそういうつもりで確かに発したことがある…。 そういう言葉には問いの次数を上げて対処すること。 要するにメタ的に捉えるということ。 なるほど。 でもそれができない弱い相手に発する言葉ではあるのだよね。やはり呪いの言葉は怖い。 「やっぱり若さというのは価値だと思うんです」という呪いの言葉には →「自分で自分に呪いをかけているようなものよ。あなたが価値がないと思っているのは、この先自分が向かっていく未来よ」 さらに、「灯火の言葉」と名付けられた、人に勇気と元気を与える言葉についても書かれている。 褒める、というよりも、まず相手を「発見』して、話しかけることだよね。通り過ぎるだけでは、「発見』したことにはならない。話しかける、というのは意外と骨が折れて面倒だけど、それは、もしかするとものすごく人間にとって必要で基本的な生きる力に直結するものなのではないだろうか。言う方も言われる方も、人生を変えるくらいの。

18投稿日: 2023.11.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ言葉によって、私たちの思考は、行動は、縛られもするし、支えられもする 法政大学の教授 国会パブリックビューイング代表 エンパワーメント その人が持っている潜在的な力を発揮できるようにする 肯定的に認めるとは、その人の今を評価すること 期待をかけるとは、その人の今のその先を評価すること

0投稿日: 2023.10.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ自分でも気づかぬうちにかけられた呪いの言葉はたくさんあるのではないか。 そうした気づきを与えてくれる本。

1投稿日: 2023.03.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ政権の欺瞞から日常のハラスメント問題まで、隠された「呪いの言葉」を2018年度新語・流行語大賞ノミネート「ご飯論法」や 「国会PV(パブリックビューイング)」でも大注目の著者が 「あっ、そうか!」になるまで徹底的に解く! 「私たちの思考と行動は、無意識のうちに「呪いの言葉」に縛られている。そのことに気づき、意識的に「呪いの言葉」 の呪縛の外に出よう。 思考の枠組みを縛ろうとする、そのような呪縛の外に出よう。 のびやかに呼吸ができる場所に、たどりつこう。 ――それが、本書で伝えたいことだ。」 長時間労働やサービス残業やパワハラやセクハラや無理な要求などに声を上げる者に対して「嫌なら辞めれはいいんだ」という雇用主の呪いの言葉は、声を上げた労働者に「声を上げた側に問題があり、そんな要求はワガママだ」と責め労働者を黙らせる呪いの言葉。 そういう呪いの言葉を言われ続けていると、「気持ちよく現場の空気を壊さないために、雇用主に要求したりせず黙って仕事すればいい」というふうに労働者が我慢するように内心から仕向けられる。だが偏った負担を強いる職場環境の問題は、残ったまま。だから労働組合や労働基準監督所などの助けを借りて、雇用主に問題改善の要求した方が職場環境が良くなる。 虐待する母親や父親に共通しているのは、「母親だから父親だからしっかりしなさい」という呪いの言葉に追い詰められ、養育費をもらえず子供の育児が大変でフルタイムの仕事をすることが難しく経済的に追い詰められ家族に助けを求められなかったことが背景にある。だから援助を求めることが、ハードル低くなるような法整備をする必要がある。 「なぜもっと頑張れないのか」という呪いの言葉に追い詰められ、「出来ない」と言えずに状況打開出来ず「仕方ない」と状況を背負い込み、過労死したり育児のストレスを子供に向けて虐待したりDVパートナーから逃げられなかったりしてしまう。それを防ぐために、自分の問題を開示して家族や社会保険などの企業福祉や社会福祉の援助を受けることが状況打開し悲劇を回避することが出来る。 安保法制の頃から様々な課題のデモに市民が参加するようになって、政府支持派から「デモに参加すると就職出来ないよ」「お上に逆らったらダメ」と呪いの言葉をかけてくる奴らが増えたけど、デモする権利は日本国憲法第12条の「憲法が国民に保障する自由や権利は、国民の不断の努力によって保障されなければならない」を元にしたことなので「デモは国民の権利行使すること」と言い返せば良い。 巻末には様々な「呪いの言葉」に対する言い返し文例集が記載されていて、「呪いの言葉」とは相手の思考の枠組みを縛り、相手を心理的な葛藤の中に押し込め、問題のある状況に閉じ込めるために相手が発するものであることを理解して、相手の土俵に乗らず「呪いの言葉」に絡め取られないように相手と距離を取り対応するやり方を身に付けて、風通しの良い世の中にするためのお守りのような1冊。

1投稿日: 2022.12.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ言葉はSNSなどを通して凶器の側面が露呈する。その言葉に翻弄されて病んでしまわないためにも免疫力をつける。そして乱暴な言葉の背景や流布する人々の思惑を解析してみる。不条理が壁として立ちはだかっても乗り越えることが至難であっても、その壁を逃げずに見つめてみる。すると聞こえなかった見えなかった何かに気付くかもしれない。安易に分断するのは彼等の術中であり、無関心は悪徳に通じている。私は答えを急がない性質なので、まずは立ち止まってみる。何もしないのは無作法なので一休さんのとんちポーズでやり過ごすかな。

1投稿日: 2022.10.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ「嫌なら辞めればいい」というような自分を縛る言葉。問題があることに対処せずに、抗議した自分が悪いように意識させられる言葉、それらのおかしな点を突いてちゃんと戦いましょうという書籍。個人的にはっとしたのが、”ダンダリン 労働基準監督官”というドラマからの引用で主人公が部下からどうしたらそんなに強くなれるか尋ねられたとき、『私は強くなんかありません。強いて言うなら、人からどう見られるかを気にしていないだけです』のところ。どうしても女性は意見を述べるときに感情的だとか言われがちで、私もどのように話すか日々腐心している。でも、これこそが呪いの言葉の束縛だったと気づいた。なぜならこのように悩んで出した言葉の成否は結局他人に委ねられておりその評価は信のおける結果ではない。このような部分に悩むのは止めようと思った。また他者のケアに責任を全く持つ必要がない人を”ケアレス・マン”とし、人間としてはあまり幸せでないのではないかという引用があった。自分と少し重なった。「国民主権」を獲得した国と与えられた日本との違いに納得し、デモの必要性もわかった。人間の究極の幸せは、”人に愛されること、人に褒められること、人に必要とされること、人の役に立つこと”の4つであるという禅僧の引用も参考になった。

2投稿日: 2022.09.25 powered by ブクログ

powered by ブクログあとから考えるとあれおかしくない?という気持ちになる”呪いの言葉”に対して、どう反撃するか?を具体例で示す。しかし普通の人は、あまりにも失礼なことを言われたり、ここに上がっているような呪いをかけられるとまず混乱してすぐレスポンスができなくなってしまうので、事前に練習しておかないと、その場で反駁できないよね…練習必要だけど、そもそもそういう練習が必要じゃない世界にしたい。

2投稿日: 2022.04.07 powered by ブクログ

powered by ブクログhttps://www.shobunsha.co.jp/?p=5340 , http://hash-kotoba.thyme.jp/

0投稿日: 2021.10.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ「文句」ではなく「抗議」 「灯火の言葉」「湧き水の言葉」 上西充子さんの鋭い言語感覚。 ボンヤリとしていた違和感や心地良さの理由がクリアになった。

2投稿日: 2021.08.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ様々な社会の問題について報告したり解説したりする本は多いが、その問題に著者自身ががどう関わっていくかについて、肩肘張らずしかしラディカルに語る本は決して多くない。第3章の4節から第4章の最後までは特に面白かった。109ページで「職場の労働者のモデルは「ケアレス・マン」」という、朝倉むつ子による指摘を紹介しているが、なるほどと思った。

3投稿日: 2021.07.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ大学教授である著者が労働、ジェンダー、政治のそれぞれにはびこる呪いの言葉についてその背景や呪縛からの解き方について解説した一冊。 漫画やドラマからの引用や自身のデモ活動の経験などをもとに残業問題や不当な扱いを受ける労働者と使用者の問題や政治などの不当な部分についてどのようにして呪いの言葉が生まれているのかという背景と交渉することや背負いすぎないことなどで呪いから解放するための手段を知ることができました。 また、著者が行うデモや国会パブリックビューイングなどの活動も呪いの言葉から解放するひとつとして学びを得ることができました。 また、他者から力を引き出す灯火の言葉や湧水の言葉も呪縛から解き放つことのできる言葉として参考になりました。 本書の中でも育児放棄の部分や著者が信頼できる人を選ぶ基準などは参考にもなり、印象に残りました。 本書を読んで自分の自由を感じるためには自分の可能性を信じて諦めないことが大切だと感じました。 そして、ひとりでも届くようにと信じ、屈せずに呪いの言葉と闘っていくことがより良く人生を生きていくために必要なことだと感じた一冊でした。

1投稿日: 2021.07.24 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

タイトルに惹かれて読んでみたものの、心理学的な内容ではなく 実際にある『呪いの言葉』を並べて、対処法として 簡単に言ってしまえば気にしない、やり返すといったことが書かれているだけでがっかり。 漫画や映画などの言葉を引っ張ってきているところも多い。 しかも「正当な指摘を行っている野党」など 疑問を覚える引用も多く、筆者本人の政治的思想は好きにすれば良いのだが さも当たり前の常識・正しいこと・事実にようにして書いて こう言われたらこう言い返せばいい、野党は正しいのだから、となると 単に筆者の思想に合わないことが『呪いの言葉』に過ぎない。 本来こうしたタイトルから連想される内容のものは 中立の立場でバランス良く書き、 どんな立場にいる人でも一定の救いを得られるように書くものではなかろうか。 逃げ恥の百合ちゃんの名台詞を『切り返し』であり モンスターに嫌なことを言われた時にちゃんと言い返せる機転と強さ という観点で見ている風なのもがっかりである。

1投稿日: 2021.07.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ逃げ恥のゆりちゃんの言葉。 「今あなたが価値がないと切り捨てたものは、この先あなたが向かっていく未来でもあるのよ」 女性はこうあるべきとか、こうあるべきでないとか、一般常識のようなことにとらわれてしまう呪い。 そんな呪いが世の中に溢れていて、その言葉について考えさせられる本。

2投稿日: 2021.07.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ「仕事と私のどちらが大事?」や、謎の執着でからまれる時に、その発言に付き合うのではなくてその意図を見て、さらに意図を超える「呪いの言葉の解き方」があることを教えてくれる本。 源泉の言葉など、聞いていて楽しくなるフレーズも多い。 常識、習慣、慣例、あるいは惰性など、深く考えずに返す言葉ではなくて、より考えて言葉を発したいと思わせる。 とても面白かった。呪いの言葉というフレーズに引っ掛かりを覚える方にはおススメしたい。

1投稿日: 2021.06.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ言葉は呪いにもなりうる と私自身も常々考えていたのでタイトルに惹かれ購入しました。 私は特に幼い頃親などから言われた言葉が自分の可能性を奪う呪縛である、と思ってそのようの心理学的なことが書かれているかと思いましたが、法や政治という別側面からの文献でした。 思ったより大枠からの解釈で私は労働法、政治に詳しくなかったので、個人的な心理だけでなく、国レベルの心理戦にも言葉の呪いは利用されているのだと、目から鱗でした。 今まで個人の内面ばかり目をむけてましたが、もっと大きい枠での、言葉の呪縛というのを考えさせられました。

2投稿日: 2021.06.05 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

「嫌なら辞めればいい」と言われたことがある。典型的な呪いの言葉。 「この仕事を選んだのは私、辞めずにいるのも私がそれを選んでいる、だから文句を言わずに働くしかない」本気でそう思っていた。 本当は働くものを追い詰めている側に問題があるのに、それには全く気づかなかった。まんまと相手の土俵に乗り、「文句」を言う自分の側に問題があるかのように相手が設定した思考の枠組みに縛られていた。 この本は、私自身の思考と行動が「呪いの言葉」に支配され、がんじがらめになっているにもかかわらず、そのことに全く気づいていないことに気づかせてくれた。ホント、自分のことながら呆れて笑えた。

1投稿日: 2021.05.10 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

働き方、ジェンダー、政治などの言説でよく目にする呪いの言葉の解き方。ジェンダー意識が高くて、政治に関心を持つ女だと、よく言われてきた言葉が数々乗っててあーわかる〜ってなっていたし、そるらにどう対処していけばよいのかが書いてあって心は少し軽くなった。知り合いのスピーチが乗っていたり、呪いの言葉に対する灯火の言葉って表現が素敵だなって思ったりした。私も灯火のを投げかけられるような人になりたい。 以下読書メモ --------- ・職場の労働者のモデルは「ケアレス・マン」だと語る。「ケアレス・マン」とは、杉浦浩美が『働く女性とマタニティ・ハラスメント』(天月書店、二〇〇九年)のなかで使っている言葉で、他人のケアに責任を持つことなど想定外であるような労働者という意味だと浅倉は語る。さらに浅倉は、男性は、自分が誰かのケアをしていないだけでなく、自分のケアを誰かにしてもらっている存在なのだと語る。妻が育児や介護を担っていれば、夫である男性は、それらのケア労働から解放される。さらに妻が料理を作り、掃除をし、洗濯をし、アイロンをかけ、日常のこまごまとしたタスクもこなしてくれれば、夫である男性は、みずからの時間を最大限企業のために捧げることができる。 ・第一に、働きかたが「ケアレス・マン」レベルに達していない労働者を排除してしまう。女性に限らない。病気や障害のある労働者、妊娠・出産する労働者、家族のケア責任を抱える労働者、そういった労働者が「二流労働者」と評価されてしまう。第二に、ケア労働は生物としての人間にとって不可欠な労働であるにもかかわらず、それが女性に不均衡に押しつけられることによって、女性の労働する権利(有償労働の権利)が侵害されている。そのなかで社会の持続可能性が損なわれている。第三に、労働者自身が、健康を維持し、市民的活動に参加する時間を奪われる。そのうえで浅倉は、「ケア労働」を、誰かに押しつけられるものではなく、社会にとって重要な労働だと位置づける。そして、「ケア時間」「教育時間」「社会的時間」のそれぞれが人間にとって必要な時間なのであり、それらの時間を確保するためにも、有償労働に取られる時間は制限されなければいけないと語る。 ・「ケアレス・マン」の話というのは、それら必要な時間を奪われている人たちです。「ケアレス・マン」はいくら会社のなかで評価され、高い賃金を得たとしても、人間としてはかなり鬱めで不幸な存在であるのではないでしょうが。 ・「溜め」は、外界からの衝撃を吸収してくれるクッション(緩衝材)の役割を果たすとともに、そこからエネルギーを汲み出す諸力の源泉となると湯浅は語る。 ・お金はその溜めの代表だが、他にも有形・無形の様々なものが、溜めの機能を有している。湯浅によれば、頼れる家族・親族・友人がいるというのは、人間関係の"溜め"だ。自分に自信がある、何かをできると思える、自分を大切にできるというのは、精神的な"溜め"だ。 湯浅は貧困状態に至る背景には「五重の排除」がある、と語る。 第一に、教育課程からの排除。この背後にはすでに親世代の貧困がある。 第二に、企業福祉からの排除。雇用機会が得られないこと、あるいは雇用されていても食べていけない状態に陥っていること。低賃金、不安定雇用、雇用保険・社会保険からの排除、福利厚生からの排除、労働組合からの排除など。 第三に、家族福祉からの排除。親や子どもに頼れないこと。 第四に、公的福祉からの排除。生活保護行政が窓口で追い返す「水際作戦」を取っている現状が批判されている。 そして、第五に、自分自身からの排除。第一から第四の排除を受け、しかもそれが自己責任論によって「あなたのせい」と片付けられ、さらに自分自身がそれを内面化して「自分のせい」と捉えてしまう場合、人は自分の尊厳を守れずに、自分自身を大切に思えない状態にまで追い込まれると湯浅は語る。 ・ 社会を変えていくのは数ではない。一人です。 ・では、日本には(なぜ)、デモが少ないのか。なぜ、それが変なことだと思われているのか。それは、国民主権を、自分の力で、闘争によって獲得したのではないからです。日本人は戦後、国民主権を得ました。しかし、それは敗戦によるものであり、事実上、占領軍によるものです。自分で得たのではなく、他人に与えられたものです。これを自分自身のものにするためにどうすればよいのか。デモをすること、です。私が受けるもう一つの質問は、デモ以外にも手段があるのではないか、というものです。確かに、デモ以外にも手段があります。そもそも選挙がある。その他、さまざまな手段がある。しかし、デモが根本的です。デモがあるかぎり、その他の方法も有効である。デモがなければ、それらは機能しません。今までと同じことになる。 ・主権を手放してしまったら、選挙は政権にお墨付きを与える形式でしかなくなる。政権が暴走しても、止められなくなる。おかしいことにはおかしいと言い、あるべき社会を求める、そのための発言と行動をみずからがおこない続ける、それが国民主権ということなのだ。 ・専門家としての責任においてデータを集め、分析と検証を経て、積極的にその知見を表明し、世論の深化や社会の問題解決に寄与することは、研究者たるものの責任です。その責任を十全に果たすために、適切な反証なく圧力によって研究者のデータや言論をねじふせるようなことがあれば、断じてそれを許してはなりません。世論に多様性がなくなれば、働く現場は疲労困憊し、格差はいっそう拡がり、日本社会は硬直して出口を失うでしょう。柔軟性をもって意見をかわし、より良い方法を探ることこそ、いま喫緊に必要なことです。「自由を生き抜く実践知」を憲章に掲げる本学は、在学する学生・院生、本学で働く教職員の、積極的な社会的関与と貢献を評価し、守り、支援します。互いの自由を認めあい、十全に貢献をなしうる闊達な言論・表現空間を、これからもつくり続けます。今後、全国の研究者、大学人の言論が萎縮する可能性を憂慮し、本学の研究者に起きていることを座視せず、総長としての考えをここに表明いたします。 ・わかりやすく言えば「ほめて育てる」だ。「ほめる」は「叱る」と対比的に語られがちだけれど、むしろ「ほめこと)」と「期待をかけること」の区別が大事。人を動かす言葉を持っている人は、期待があってもその期待については自制して語らずにおける人であり、一方で肯定的に認める言葉については積極的に送り届けられる人なのだと思った次第。肯定的に認めるとは、その人の「今」を評価すること。期待をかけるとは、その人の「今」の、「その先」を評価すること。 ・ 前の究極の幸せは四つです。人に愛されること、人に褒められること、人に必要とされること、そして人の役に立つことです。四つの幸せのうち、愛さなの三つは『働く』ことで得られる。だから障害がある人たちが働こうとするのは、幸せを求める人間としての証しなのです。 ・「やりがい搾取」とは、教育社会学者の本田由紀が「軋む社会』(双風食 二0〇八年) で名づけた言葉だ(同書の表現では、「〈やりがい〉の搾取」。労働者が自発的に「自己実現」に邁進していて、じつは彼らをその方向に巧妙にいざなう仕組みが、働かせる側によって仕事のなかに組み込まれている、そういう構造を指した言葉だ。安定雇用の保障や高賃金などの対価なしに労働者から高水準のエネルギー・能力・時間を動員したい、そのために、働かせる側が巧妙に労働者を巻き込む仕組みが、「やりがい搾取」だ。 ・私たちは、言葉を通じてものを考え、状況を認識し、自分の気持ちを把握する。言葉によって、私たちの思考は、行動は、縛られもするし、支えられもする。

2投稿日: 2021.05.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ流し方というか、いなし方というか、自分を責めないことというか、助けを求めることの肯定というか。なかなか難しいけれど。

1投稿日: 2021.01.26 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

「なるほど、そういう見方もあるのね」とは思いましたが、イマイチ私にはピンと来なかったです。 うーん。ピンと来なかったのは、不当だと思うと、「違う」って言ってしまう性質だからでしょうか。 労働環境、ジェンダー、母親の役割、セクハラ、政治のジャンルで、「あるべき姿」にとらわれてしまって状況を変えられずにいる、さてどうしたら良いか。 本書では、思い込み、こうあるべき、「できない」と言えない、といった、呪縛のようなものを「呪いの言葉」と呼んでいるようでした。これらの呪縛にとらわれている人は、自分で立ち上がらないと問題の解決にならないよ、ということをおっしゃりたいようでした。 弱っている時に自分で立ち上がることができる人って、そんなに多くないと思いますが、いかがでしょうか。

0投稿日: 2021.01.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ「嫌なら辞めればいい。」 ここから逃げ出せないように投げかけられる言葉。 これを自分の問題としてとらえ、葛藤し始めると、相手が設定した思考の枠組みに絡めとられてしまう。 でも、根本から問いの立て方を間違っているのかもしれない。問題は自分の中にあるのではなく、相手の方にあるのかもしれない。一呼吸おいて、「呪いの言葉」なのかどうか、見極めてから反応していけるように訓練していく事が重要だ。

1投稿日: 2020.08.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ“「呪い」に縛られていると、自分でなんとかしなくてはいけないと思い込まされ、できない自分の姿は、見せてはいけないのだと思い込まされる。そうやって問題を閉じてしまう。そうではなく、問題を「開く」こと、ひとりではできないことは「できない」と言い、適切な助けを求めることこそが大切なのだ。自分の薄い“溜め”を補うためにはどうすればよいか、どこに助けを求めればよいか、というとらえかたが大切なのだ。”(p.177) “肯定的に認めるとは、その人の「今」を評価すること。期待をかけるとは、その人の「今」の「その先」を評価すること。”(p.201)

5投稿日: 2020.02.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ「嫌なら辞めればいい」「選ばなければ仕事はある」「ダラダラ残業する人が残業代多くもらうって、不公平だよね」「デモで世の中は変わらない」「政治の話はしたくない」「◯◯を政治利用しないで」「野党は反対ばかり」「モリカケばかりで国会が進まない」「沖縄の経済は基地に依存している」「女性は権利ばかり主張するようになった」「恥をかくぞ」「決まっているものは変えられない」 巻末の※「#呪いの言葉解き方」サイト(@tokikaroさんまとめ)より抜粋されたものをさらに抜粋した。サイトには、全国から集まった「解き方文例集」も同時に載っている。 これらは「呪いの言葉」である。「いや、これは違うんじゃないか?」と思う方もおられるかもしれない。貴方は間違っている、とは言わない。そもそも、こんな数行で「呪いの言葉」の仕組みを紹介出来ると思う方が間違っている。でも、「呪いの言葉」は「たった一言」でそ人の人格や努力や地道な行動を否定する。その一言で、ホントに仕事を辞めて、その人の人生は激変するのである。表面の言葉の裏に、言っている本人さえ気がつかない(当然恣意的に言っている場合も多々ある)悪意や「社会的な圧力」があるのが「呪いの言葉」の特徴のひとつだからだ。この本には、これらの数倍の言葉が溢れているけれども、それらの背景、解き方を簡単に説明しているだけで、270ページの本が出来上がるのも宜(むべ)なるかなと思う。 私はひとつひとつに反論したい。私自身が何度も聞いてきた言葉だからだ。でもそれをやると、数十頁の論文が出来ちゃうからグッと我慢している。まぁ読んで欲しい、ということですね。 つい最近も、ある女性から労働相談された。「パワハラまがいを受けている」という。「その上司の上司(店長)とは相談出来ますか」「でも、そんな文句を言ったら職場にいられなくなる」「それは文句じゃない。上司は労働者が気持ちよく働けるように職場環境を整える義務があるんですよ」「でも言ったらどうなるかわからない」「感情じゃなくて、事実を伝える必要があるけど、それは店長にとっても必要なことなんです」延々3時間ぐらい話したけど、どうどうめぐりが続いた。結局辞める方向でアクションを起こしてみる、ということにしかならなかった。かくも「文句を言うと、職場の雰囲気をこわす」という呪いの言葉の力は大きい。

39投稿日: 2020.02.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ読み始めは「ん?」でしたが 読み進めていくうちに 「なるほど」が 少しづつ増していきました ただ TVは全く観ないので 「ドラマ」の事例が多々でてくるのですが そういう「呪い」がでてくるモノなのだなぁ ぐらいしか わからず 少し残念な気が… それでも 「国会パプリックビューイング」に関するところは とても 興味深く 読ませてもらえました 逆にその辺りのことから TVの話題を推し量っていました 総じて 「今の日本」を考える 一冊になりました

2投稿日: 2020.01.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ”呪い”という言葉は、この本の中でも書かれているように強いなぁと思ったのは、この本を読んでいると何人かに「呪い?」と怪訝な顔をされたことからもわかる。 もちろん、内容はそうしたオカルトではない。政権によってめちゃくちゃな労働関連法案が提出され、それに対して、戦った著者の経験に基づく、声をあげる者への弾圧(=呪い)から解き放たれるためのアイディアが散りばめられている。

1投稿日: 2019.12.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ今も昔も呪いの言葉が潰しているものに意識を馳せないとね。他の人の言葉への俯瞰的な見方ももちろん意識が必要だけど、何より自分が使う言葉の解像度を上げることにもっと自覚を持たないといけない。

0投稿日: 2019.10.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ★学生選書ツアー2019選書図書★ 【所在・貸出状況を見る】 https://sistlb.sist.ac.jp/opac/volume/227395

0投稿日: 2019.10.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ傷つく言葉あるあると、それに対する正論。 日本人は言い返さない。だから溜め込んで病んでしまう。 こういう本が欲しかった。 しかし、他人の心的エネルギーを奪うようなエナジーヴァンパイアからは人が離れて、そのうち発言の機会もなくなりそうなのだが、いまのSNSつながり強化社会では難しそうだ。 やや個人的な事柄が多い。

1投稿日: 2019.08.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ社会運動をする中での担当者同士のコミュニケーション等を通じた著者の心境変化とか、最近の各種テキストの分析(ドラマ『逃げ恥』など)とか、そういうのが書いてある。「解き方」とある通り、ものの考え方・自己啓発寄りに感じられた。 「ふつう」に仕事をしていて直面するこの厳しい現実に即した知恵みたいなものを期待していた今の自分にはなんか合わなかった。 『無礼な人にNOという44のレッスン』の方が、今の自分みたいなニーズには合ったなあ。 もう少し分析的に考えを進めたくなったらもう一度読んでみようかなと思う。

0投稿日: 2019.08.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ言葉の力 ずっと前からわかっているはずだった。言葉のもつ力は、強くそして、脆くもあることを。 だからこそ、大切にしなければならないことも。 自分の言葉を、自分の口で。 また一つ素敵な本と出あえることができました。 著者の上西さん、応援しています。

0投稿日: 2019.08.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ国会中継やtwitter、またweb記事でリアルタイムで見てきたことを追体験しながら一気に読了。 まだ正式名称が決まったか決まらない頃、最初のパブリックビューイングのクラウドファンディングに参加させてもらったこと誇りに思ってます!

1投稿日: 2019.08.01 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

海野つなみさんの漫画が原作、新垣結衣さんと星野源さんが出演したのドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」。略して「逃げ恥」。 この漫画・ドラマにはまった人におススメしたい一冊は、「呪いの言葉の解き方」。 例えば、「若さは、女の価値」という言葉。 その言葉を認めると、若いうちは価値が高いが、年齢を重ねるにつれて価値が下がっていくことを、自ら認めることになる。 果たして、それって本当? 自分自身が縛られたくない価値観に、知らず知らずに縛られている。 第三者による言葉で縛られることよりも、自分の言葉や価値観で、自分を縛ってしまう。そして、苦しい気持ちになったり、もやもやしたりする。 それが「呪いの言葉」であり、なぜ、「呪い」なのかが構造的に理解できると、それまでのような縛られている気持ちはなくなり、楽になれます。 「呪いの言葉」は、女性ばかりに掛けられるのではない。 「文句をいうな」「嫌なら、辞めろ」など、職場や取引先での人間関係の中で、 上司から部下に、顧客から企業担当者に掛けられる「呪いの言葉」もある。 本書では、「呪いの言葉」の解き方だけではなく、「呪い」の逆に、掛けられた人の元気を引き出すことができる「灯火の言葉」も紹介。実際に使ってみたいと思いました。

0投稿日: 2019.07.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ「行動派」へと変貌を遂げた研究者の道行がわかる。わが母校、一時期変な方向に行ってたけど、今は信頼できる総長のもと、大学らしい振る舞いをしていることがうれしい。

0投稿日: 2019.07.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ呪いの言葉 人を縛り、居つくことを強いる。 かわして、自由を保つための所作。 ドラマや漫画の言葉も取り上げながら、呪いからの解放を目指す。 後半は、呪いとは逆の、灯火や湧き水の言葉を得ながら、今日の活動に至るまでの著者の活動史。 期待もまた呪いである、との発言にも頷くことしきりだった。

2投稿日: 2019.06.05