総合評価

(19件)| 5 | ||

| 8 | ||

| 4 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

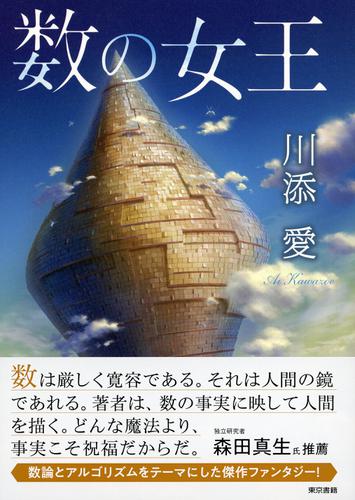

面白かった〜各人に「運命数」という数が割り当てられている世界でのファンタジー。(たまたま一つ手前で読んでいた『上限の月を喰べる獅子』と共通部分もあって、同じ人から同じタイミングでもらった本なので気になる、、) 数学が厳しく統制されている設定は、国の発展度合いなどを考えて、そんなこと可能?wって思ったり、邪視や喰数霊といった魔法世界的な設定など、気になるところもあるけど、そこはまあファンタジー!なので!! 主人公である13歳のナジャが自分の頭で考え、間違えながら、数字と出会っていく話、と考えると、テーマ設定やら話の筋やら面白く、読めました。 そして出版元が教科書でお馴染みの東京書籍なので、それも面白かった笑。こういった本も出版してるんだなあ。それもあってなのか?、教科書のように、横書きで左綴じです。 以下好きだったところ 「『私なんか』、ですか。あなたがご自分を誰と比べてそう言っているのか分かりませんが、あなたにとっては唯一の、大切な自分自身ですよ。そのように言ったら、あなた自身が可哀想です」(p.130) ー血が繋がっていようといまいと、人が人と「いい関係」を保ち続けるには途方もない努力が必要で、難しいことよ。そして、その困難を乗り越えるのに挫折する人もいれば、最初から乗り越えようとしない人もいる。そういう人に傷つけられたとき、その相手を許す必要はない。自分が相手を憎む気持ちを否定する必要もない。でも、考えなければならないのは、「自分は何をするのか」っていうこと。…もちろん、やり返すのも一つの選択肢。でも、そうしないという選択肢もある。私がいつも考えているのは、自分が何をするのかを選ぶとき、私は自由なのだということ。(p.186) ここは十二国記の陽子を思い出した …人間はみな、心の中に恐怖を抱えている。そしてそれは人間が、本来自分に属さないものにしがみつこうとするからなのだ。持ち物。財産。能力。健康。若さ。美しさ。身体。心。そして、運命数。それらはどれも、人間という存在の本質ではない。しかし人間はそれらを自分のものだと思い込み、自分の本質だと思い込み、それらを失うと自分が自分でなくなると思い込み、それゆえ失うことを恐れる。 人間を含め、あらゆる存在は、この世界の源であるたった一つの数から作られている。人間は、生まれる前も、生きている間も、死んだ後も、その数そのものであり、それ以外の何者でもないのだ。個人に与えられた運命数も、その<母なる数>が一時的に取っている状態に過ぎない。よって、運命すうが個人に与える姿形、能力、そして心のありようも、一時的に現れては消えていく幻のようなもの。 ー私たちがそういった幻にしがみついているかぎり、私たちは真実から逃げ続け、もがき苦しみ続けることになる。(p.236) ここは仏教のことを思い出した これがあなたにとって祝福になるか、それとも呪詛になるか。それはあなた次第だ(p.320)

2投稿日: 2025.10.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ数学と物語の融合。ユニーク。 中世っぽい雰囲気の世界で、権力に魅せられた王妃と、それを阻止する人間と妖精の攻防。「数字」のふしぎな振る舞いに興味津々。特に「コラッツ予想」は、ついつい色々な数字で計算してみて納得。 「数字」の面白さ以外にも、人間の心の弱さ、教訓もしっかり描かれていて良書。 得難い読書体験。

0投稿日: 2024.06.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ数論を元に、個々人に与えられた「運命数」が、能力や戦闘力に影響するという発想は面白いが、どうしてもまず数学ありきの世界観だと思ってしまい、特に序盤はかったるく感じてしまった。 後半からは登場人物に感情移入できるようになり、物語としてのメッセージ性や主人公の成長といった王道要素もしっかりしていたのは良かった。

1投稿日: 2023.08.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ数学ファンタジーって珍しいなって思って読みはじめたら、横書き!読みなれないな~って最初は感じたけど、なるほど横書きじゃないと数字並べるの大変よね。

2投稿日: 2023.07.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ人間一人ひとりが、固有の運命数を持って生まれ、その運命数の特徴に応じた性質、能力を秘めているという、他に類を見ない独特な着想に基づくファンタジー小説。中世ヨーロッパ風の世界観で、とある王国を支配する女王に養子として育てられた少女が主人公というと、ファンタジーの舞台設定としてはありきたりにも思えるが、そこに運命数にまつわる多様なエピソードを違和感なく見事に取り入れていて、飽きることなく先へ先へと読み進めることができた。 フィボナッチ数列や友愛数、素因数分解の困難性などは数学を学んだ人であれば知っている人も少なくないと思うが、こんな特徴を持つものがあったのかと驚くような数字もいくつも登場し、数学方面の知的好奇心も満足させてくれる。 とはいえ、出て来る数学的要素はそこまで高度な知識を要求するものではない。作中でも必要な説明は自然な形でなされている。近所の書店では、本書は一般の本好きの目には触れそうにない数学の専門書コーナーに置かれていたが、もっと注目される場所に移してもいいのではないかと思った。

0投稿日: 2022.11.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ白雪姫の物語に,整数論における特別な整数を盛り込んだ創作。整数論の学習に疲れた頭を休ませるために読んだ。

0投稿日: 2022.09.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ一人ひとりが運命数と呼ぶ固有の数字を持って生まれる世界。その数字を素因数分解(割り算的な)することで相手を呪い殺す力を得た悪の女王が、世界を意のままに操ろうとしている。 それに抗うのは13歳の赤毛の少女。算術に長けた妖精や森の長と協力して、女王が持つという運命数【ひび割れのない数=素数】を打ち破り、世界に平和をもたらすことができるのか、的なファンタジー話。 物語において、不思議な性質を持つ様々な数字が困難を乗り切る鍵となります。読み進めることで、整数をかけると元の数字の列が一つずつズレていく巡回数や、植物など自然に多く見られる数字配列のフィボナッチ数といった話題に触れられます。 紹介される数字は桁数が多く、一見すると難しく見えるかもしれません。ただ、へー不思議だね、くらいの感覚で読んで全く問題ないと思います。 たまにはファンタジーものを読みたいけど、あまりに子供向けなのはちょっと、、という人にはおすすめできるのではないでしょうか。数字の面白さに出会える本でした。

0投稿日: 2022.07.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ剣と魔法の世界を舞台にしたファンタジー。 ファンタジー世界では「魔法の存在は所与のもの」であるが、川添氏の著作では「魔法等と学術的問題」のリンクが試みられている。 本作で取り上げられているのはずばり「数」。 現実のことは全て忘れて物語を楽しみたい、という人には向かないが、様々な「数」の性質を知り、感心したり、面白いと思ったりできる人にとっては、一冊で二度美味しい作品だ。 文庫化はされていないようだが、多くの人に読んでもらいたいと思った。

3投稿日: 2021.12.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ一人一人が、与えられた「運命数」を持つという不思議な世界観に引き込まれるようにして読み終えました。 世界観はなんとも不思議だけど、自分の数値に傲り、人を持って生まれた数だけで判断しようとする姿勢は、なんだかよく知る世界のような、、、

1投稿日: 2021.11.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ本書の著者である川添愛の別の本が面白かったこともあり、こちらも読んでみました。 『数学ガール』と『博士の愛した数式』のような要素を持つファンタジー、というのが自分の印象です。 何よりも、数字の使い方がとてもうまく、また、数字の意味付けや、キャラクター設定も絶妙だと思いましたし、それらとこの本の世界観の設定がうまくマッチしていると思います。 ちなみに、ある程度、数学の素養がある自分は、楽しく読めたのですが、普通のファンタジーとして読めるのかどうかは疑問です。 また、この本に出てくるフィボナ草の設定についても疑問があります。 が、たとえ、それらの疑問があったとしても、それらを上回る面白さがありました。 基本的には、ファンタジーには興味がないのですが、自分の興味を惹く要素があれば、ファンタジーも楽しめることを実感した一冊です。

3投稿日: 2021.05.12 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

数学の知識を物語の中で学べる作品となっています。私はこのような作品を今まで様々なものを読んできましたが、本書はその中で、最も「カッコいい」作品でした。設定は理解するまでに時間がかかりましたが、一度理解してしまえば手に汗握るストーリー展開や数学に詳しく無くても「なるほど」と言えるものばかりでした。 本書で私が最も感動したのは大学数学レベルの領域や、未解決問題も取り上げられているのにもかかわらず、そのほとんどが四則演算に知識で理解ができると言うことです。そしてこれらの説明が淡々と方られるのでは無く、方法や答えに物語としての意味が関連づけされていることで、より興味をそそられました。 例えば物語の最後に語られる「コラッツの予想」これは未解決問題です。内容としてはどんな数もたった2つの作業を繰り返すことで1になるというものです。ここまでは多くの数学書で語られていることですが、その1がただの数字では無く「最高神の数」であると語られています。こういった表現をされると数学的な美徳だけで無く物語としてのロマンも感じられ、様々な面から本作品を楽しむことができました。

32投稿日: 2020.07.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ人は生まれながらにして平等ではない。持っていないものを嘆いてもしかたがない。持っているもので何ができるか自分で考えて、そして行動するのだ。 そんな熱いメッセージが込められたのはたまたまだろうか? たぶんそうではないだろう。それは著者の著作に一貫して流れているテーマなのだから。

1投稿日: 2020.07.13 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

Podcastホンタナで紹介されていて読んでみました。自然界の法則を数学の法則が直接的に影響を与えている世界として設定されたファンタジー。とても新鮮。ディストピアな話で人間一人一人にシリアルナンバーが振られているのとは全然違う。 また、「祝福と呪詛は裏表」「今すべきことする」「内ばかりに目を向けているとの危うさ」「知識を経験にするために純粋に疑うこと」などストーリーのエッセンスもよかった。 以下、ホンタナのURL https://00m.in/2axag

1投稿日: 2020.06.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ数学の知識を織り交ぜたファンタジー作品。神や権力者、戦士をとりまく筋書きが稚拙な感じもあるが、登場人物が固有の数字に置き換えられ、力や魔力を発揮するといった展開が面白い。素数やフィボナッチ数など昔習った事柄が、なつかしく思い出された。力作だと思う。

0投稿日: 2020.01.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ数字の持つ「神秘的な」特徴はそこに神や妖精の存在を、感じさせる。小説、しかもファンタジー小説のような体裁でこのようなストーリーが現れるのは必然なのかもしれない。フィボナッチ数、コラッツ予想、などが題材に使われる。

0投稿日: 2019.11.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ整数をネタにしたファンタジー.前作,白と黒の扉はと比べてしまうと,ファンタジーとしての出来はともかく整数の理論との関係がそれほど密ではなくて,付け足しというか無理やり関連づけたというか,そんな感じ.ネタ切れ感もある. 無理してこういうの書くより,ゲーム作家とかの方が成功するのではないか.

0投稿日: 2019.11.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ数字の数学のトリビア的な面白さと,登場人物の個々に割り当てられた数をそれにうまく合わせて能力を当てはめているのが凄い!「巡る数」のビアンカには驚いた.ストーリーも数学的な奥深いところと並行して進むのが楽しかった.

0投稿日: 2019.10.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ約数や素因数分解、完全数、友愛数、フィボナッチ数列といった数の理論をもりこんだファンタジー。 人間一人一人に「運命の数」があたえられている世界で、呪いで世界を支配しようとする王妃に養女である13歳のナジャがたちむかうことになる。孤独で自己肯定感が低かったナジャが、美しく賢かったのに行方不明になってしまった姉ビアンカへの思慕を胸に秘めつつ、いろいろな人や妖精との出会いを通じて少しずつ自分の力に気づき活かせるようになる成長物語でもあり、ナジャとビアンカ、そしてもう一組の姉妹の関係を重ね合わせながら、人の本当の強さとは、人の弱みとはなにかを考えさせる物語でもある。 はじめのうちは登場人物のキャラや舞台設定が飲み込めるまで、何度も冒頭に立ち返ってなかなか進まなかったが、第3章ぐらいからはぐっと物語の世界に引き込まれてあとはほぼ一気読みだった。数学のスパイスを効かせつつ、「祝福」は「呪詛」と表裏一体という人間の心理と真理をていねいに描いている秀作だと思う。

2投稿日: 2019.08.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ題名が気になったので、購入。 指輪物語?ハリーポッター?のようなファンタジーの展開で、妖精が出たりとハリウッド映画を見ているような雰囲気でした。ただ、正直無理やり「数字」の要素を入れたように感じました。 この本の特徴は、横読み(左→右)で約300ページ以上ですが、精神的には倍以上のボリュームがあるように感じました。説明の部分が多く書かれていたので、そう思ったのかもしれません。 要約すると、ある世界では、人々にマイナンバーが与えられている。蜂の毒によって喰数霊となり、特定の人を襲うというもの。蜂の毒は素数蜂と呼ばれ、異なった数を調合することにより、特定の人を襲うことができる。 それを企んでいるのは、王妃である。王妃の娘である主人公は、素数を使って計算したり、王妃や姉であるビアンカなど様々な謎・秘密に迫っていったりと数を巡るファンタジーの展開が満載です。 この話のメインは「素数」で、計算することによって、いろんな数の不思議が書かれています。もちろん解説付きですが、その部分だけ NHKの数学講座を見ているようで、為にもなります。しかし、桁数が多いことや計算が「??」な部分もあり、訳が分からなくなります。途中からその部分は雰囲気だけ楽しみながら、読んでいました。 数学の要素を抜きにしても児童文学の大人版のようなファンタジー小説として楽しむことができます。 数学が好きな人には、たまらないですが、嫌いな人には雰囲気でこうなるんだとスルーしていったほうが楽しめるかと思います。

0投稿日: 2019.07.26