総合評価

(34件)| 9 | ||

| 15 | ||

| 6 | ||

| 1 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

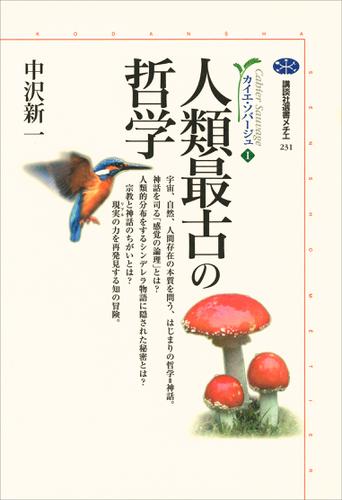

powered by ブクログ講談社選書メチエ 中沢新一 カイエソバージュ 人類最古の哲学 「シンデレラ」をテキストとした神話学講義録 神話とは、人間の考え出した哲学であり、現実の矛盾を思考的に解決する具体的なもの。宗教の抽象性と距離を置いている 神話において、人間はバランスや対称性が欠落した弱い存在。人間のあるべき姿は、自然や文化の一定の距離を保つことであり、神話により対称性を取り戻し、一定の距離を保ちつつ共生を探り出すという論調 神話とは *人間が最初に考え出した最古の哲学である *「感覚の論理」を駆使して、宇宙の中で人間の生の意味を語る *神話は、現実と幻想のあいだにたって 二つを仲介する 「神話の考えるところによると、人間は、他のすべての生き物と同様、この地球を仮の住まいとしているだけで〜消滅することもありえる弱い存在にすぎない」 言語や地域が異なっても、神話の構造が同じという事象は、人間の生の意味や本質の部分は、そう変わらないと解釈した。神話の差異の探究が 民俗学の面白さなのかと思う シンデレラの脱ぎ落とした片方の靴について、オイディプス神話との関係性を見出し、人間の対称性やバランスの欠落や人間の矛盾を表しているという論考には驚いた 父殺し、近親相姦、盲目になるなどオイディプスの一連の行動の神話的意味は、オイディプスの不自由な片足に起因した左右の対称性やバランスの欠落によるものであり、人間の矛盾さを表しているとのこと

0投稿日: 2025.03.05 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

こちらも今更ながら読みだしている中沢新一のカイエ・ソバージュ!学生時代に『野生の思考』やら『生のものと火を通したもの』やらを読んだはずなのだけど、正直あまり覚えていないんだよなあ、いつかそちらも再読せねばなりません。 さて本作、講義の内容の書き起こしということもあって、とても読み易かったし、そういわれてみたら確かに?ということの連続が面白いということ、もし人間が既にそこまで物事を考えて何かに意味を持たせられている・見いだせているのなら、創作できる余地など少なくない…?と思うなどしていました。 豆の神話学(p67~) 豆というものが、男性の中の女性的なものと、女性の中の男性的なものを表し、男性性と女性性の仲介を果たすものである、その先に生と死を媒介するものとしての豆というのが出てくる、らしい笑。 カマドと灰と鳥=総動員される仲介機能 カマドの火は人間にとって動物の世界から抜け出して、「文化」を持ったという大転回がおこったことを象徴し、そこから「異界または他界との転換点」「生者の世界と死者の世界を仲介する場所」(p107) ミクマク・インディアンの「見えない人」の話、とても好きだった。 …なぜならこの高貴な魂をもった女性は、ものごとを外見ではなく、その奥にひそんでいるものの価値によって知ることができたからである…(p149) そして「…ここでいわれている「美しさ」は星や野の花や動物のような美しさんことで、人間のお化粧やおしゃれがつくりだせるものでもなく、こういう自然な美しさは誰のなかにも潜んでいるものなのだから、みなさんどうかご安心ください。」(p157)に笑った。 神話は警告する(p206-7) …このとき神話は現実と幻想のあいだにたって、二つを仲介しようとしています。その上で、幻想の世界に埋没することの危険を知っています。神話はこのように、現実との対応を絶対に失わないようにしています。ところが私たちは浮気なチェリクトフのように、現実の世界を捨てて、ベニテングダケ娘の与える快感にはまってしまいたいという欲望も、ひそかに抱いています。いいかえれば、現実を失ってでも、バーチャルの世界へ入ってしまおうとする可能性を、常に持っている生き物なのです。私たちの心は、現実の世界の豊かさや複雑さを、五感を通して受け入れようとしていますが、同時に、心の中の完全に自由なバーチャルな領域に吞み込まれたいとも思っています。ベニテングダケ娘の誘惑は、今ここにある危険なのです。 まさにその通りなんだよねえ…そこで地に足のついている感じに安心感ある。次の巻も読みます。

0投稿日: 2024.02.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ中に含まれている神話や説明は面白いものの、自分がどこか騙されているような、無理やり引っ張られている感が否めず、流されて読んでいるだけではだめだ、考えなければ……と思わされる一冊だった。

0投稿日: 2022.10.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ現実を失ってでも、バーチャルの世界へ入ってしまおうとする可能性を、常に持っている生き物なのです。私たちの心は、現実の世界の豊かさや複雑さを、五感を通して受け入れようとしていますが、同時に心の中の完全に自由なバーチャルな領域に呑み込まれたいとも思っています。

1投稿日: 2022.05.30 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

「野放図な思考の散策」(Cahier Sauvage カイエ・ソバージュ) NOTE記録 https://note.com/nabechoo/n/n4473a4a427d2 この1巻では神話が主題。神話は「人類最古の哲学」で、とてつもない深さをそなえており、その中には偉大なものが隠されていると。その素材として、世界各地の様々な「シンデレラ物語」が語られる。 「シンデレラ物語」は、民話として語られながら、神話としての特徴を失っていない稀有な例らしい。これは人類的神話で、恐るべき深さを秘めているようだ。最初の記録は9世紀で、450以上の様々なバージョンがあると。 最後に、神話と現実について。現代は、神話の豊かな内容がなくなり形骸化、幻想への誘惑、バランス喪失。だから、再び、内容を持った神話に立ち返るべきだと!具体性の世界の豊かさをもう一度! たぶん…きっと…そんなことが書いてあったはず笑

0投稿日: 2022.03.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ世界のさまざまな地域や文化に伝わるシンデレラ物語のヴァリアントを紹介しながら、「人類最古の哲学」である神話的思考の世界にせまる本です。同時に著者は、神話と哲学、宗教とのつながりを解き明かそうと試みています。 本書における著者の議論は、レヴィ=ストロースの「野生の思考」(pensee sauvage)に依拠しています。「野生の思考」とは、生のもの/腐ったもの、乾燥したもの/湿っているもの、熱いもの/冷たいものといった対立する感覚的事実を、論理を操作するための項として利用して組み立てられる思考のあり方を意味しており、著者はこのような発想にもとづいて、シンデレラ物語の中に生と死とを媒介する中間項の存在を追いかけていきます。 ピュタゴラス派では、豆を食べることが禁止されていました。著者はその理由についての考察をめぐらせ、神話の論理のなかで豆は生と死とを仲介する両義的な存在だったことに着目します。ピュタゴラス派は、そうした両義的なものを排除することで神話的な思考を葬ろうとしたのではないかと著者は主張し、このことが神話的思考と哲学的思索の境界を確立することにつながったのではないかと論じられています。 また最終章では、『リグ・ヴェーダ』に登場する「ソーマ」という神がベニテングタケを指すという説が紹介されています。著者は、幻覚作用をもたらすベニテングタケを用いた儀礼をおこなっていた神話的な世界が忘れ去られたために、「神」を観念的・抽象的に純化した新しい時代の「宗教」と呼ばれる営みが成立したのだと述べています。 シンデレラ物語という親しみやすい題材が採られており、また比較的わかりやすいことばで説明がなされていますが、危うさを感じさせる議論を通じて、われわれの思考の臨界点に接近しようとする著者の議論に特有の魅力を十分にあじわえる内容です。

0投稿日: 2020.02.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ人類が語り継いできた各地のシンデレラから共通性を見出しつつも違いを比較しながら、そこに描かれてきた普遍的な人の感性や価値観に触れられる良書だと思います。 特に北米インディアンのシンデレラに見る、ヨーロッパ的シンデレラへの批判精神はとても興味深かった。

1投稿日: 2020.01.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ尊敬する人のそのまた師匠がお勧めの書籍として挙げていたというので一気に通読。 勝手に哲学書だと思っていたので、徹頭徹尾神話の読み解き方に終始し、その語り口調が親が子に聞かせるような平易な説明文章であることをずっと不思議に思っていたのだが、読み終えてから「はじめに」に目を通したところこれは大学の講義の書き起こしだとのこと!しかも学部2・3年向け。納得。 本書は非常にわかりやすい「神話学入門」書であり、先に述べたように学部生向けに講義として組まれたものを書き起こしたものであるので、時にユーモアを交えながら興味深く神話を読み解ける大変親切なものになっている。 神話に出てくるキーとなる単語をひとつひとつ拾って意味合いを掘り下げ、時代背景と文化を解説しつつ他国の同意味の物語との比較検証を丁寧に行っていくことにより、神話が伝えたかった哲学・メッセージに着地するロジックをとる。 メインとして扱われている神話は「シンデレラ」。 シャルル・ペロー版とグリム版は原文和訳を読んでおり、ペローのあまりに表層的なハッピーエンドっぷりに辟易し、グリム版のどぎつい目には目をっぷりに引いていたが、第6章「シンデレラに抗するシンデレラ」において、著者がミクマク・インディアン版シンデレラを用いつつ、その辟易した部分をズバリ指摘してくれたことが実に爽快だった。 やっぱそうだよね、インディアンって最高だぜ。 一章から読み進め、最後に序章→はじめに、と読む順番がなんとなくいいように思う。

1投稿日: 2019.12.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ大昔にニューアカなどといわれていたときに何冊か読んだことのある中沢新一であるが、最近どうしているのかな、とふと思い、本を検索してみれば、すごくご活躍のご様子。 ということで、ここ数年の著書で、評判のようである本書を読んでみる。 講義録であるため、すごく分かりやすいし、講演録とは違って、一つのテーマをさまざまな角度から丁寧に論じていて、面白い。こういうスタイルの本は、もっとあっても良いと思う。 内容的には、文化人類学入門というか、神話学入門というところかな。シンデレラやかぐや姫など、だれでも知っている話をもとに、その物語の様々な国のヴァージョンを比較していくことで、神話の構造、そしてその哲学を浮上させていく。 という方法論は、いうまでもなくレヴィ=ストロースのものだが、中沢氏がレヴィ=ストロースに対して、かくもストレートなシンパシーを持っていることには、少し驚いた。共感を抱きながらも、もう少し複雑な関係ではないか、と勝手に想像していたので。。。 昔、レヴィ=ストロースをはじめとする文化人類学に興味をもっていろいろ読んでいた事があったのだけど、久しぶりにそのときの知的な高揚感を体験させていただいた。 にも関わらず、満足度が星5つでないのは、この講義録はあと4冊あって、全部そろえると8000円くらいしてしまうこと。1冊200ページくらいの分量だったら、少し本を大きくして2分冊にするとか、新書版にするとか、して、もう少し、お求めやすい価格にしてほしいと思った。

0投稿日: 2017.05.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ中沢新一による「カイエ・ソバージュ」、最初の一冊。文化人類学の基礎である神話研究のレポート。公演を書籍化したものなので、語り口調で非常に読みやすかった。純粋な理論的立場から考えると一見トンデモ理論に見えてしまう神話研究ですが、人間の潜在意識の糸を手繰り寄せながら、人間と文化を紡ぎ出そうとしています。理性を絶対視した啓蒙主義の限界から、人間の思考の無意識の側面を理論家していったものが文化人類学であり、現在の社会学の基礎にもなっている。こういうものは人間の活動の上澄なのか、骨組みなのかと考えてしまう。完全にしっくり来ているわけではないが、知ることの必要性は感じる。 17.3.24

0投稿日: 2017.03.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ中沢新一の著書は読み始めてからもう20年近くなるが、どの著書も「よくわかった」というものはなかった。というか、「よくわからん」わけで、それが良いのだろうと思いつつ、わからんなりにおいしいところはその都度いただきつつで今日に至っている。このカイエ・ソバージュシリーズは学生にたいする講義の内容がそのまま本になったものだし、少しは入門的で分かりやすいのかなと期待して買って読んだ。その結果、…ま、言わんとすることはわかった。でも、カチッとおさまったり、スパッと切れたり、スッと腑に落ちたりということはやはりないんだな、これが。そういう持ち味なんだな。全てを割り切り、全てを分かった気になる今の世の中が捕獲できず、取り残してきたものを相手にしようとするとこうなるものなのかね。

0投稿日: 2016.04.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ人類最古の哲学は「神話」である。 シンデレラは、もっともポピュラーなペロー版、「本当は怖い」のグリム版、最古の中国版を経て、本来の神話がネイティブアメリカンによって再生される。さらにオイディプス神話ともつながるという、壮大なSFを読んでいるよう。 そして最後に神話を様式だけ、情報として消化することに対して警告を放つ。 都市、情報空間の中だけでジブリ映画のような神話様式を消費する私たちは自然と断絶し、自然からの恩恵を受けられなくなるのだ。 かぐや姫の子安貝から「燕石」の普遍的な意味。 ピタゴラス派の掟から「ソラ豆」のもつ二元性。

1投稿日: 2014.10.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ神話は、具体的な世界との関わりの中で生まれれる。 この本の中で紹介されるいくつかの神話を読んだとき、たしかな感動があった。 なぜ僕は今、神話に感動するのか。 きっと、僕が、具体的な世界に目覚めはじめているからだろう。 これまで浸ってきた、観念の世界から脱出しつつある。 神話と宗教の違いが、この本では語られる。 神話は具体的な世界をもとに生まれる。対して宗教は観念の世界である。 ああ、今まで自分がやっていたことは、宗教だったのかもしれない、と思った。 また、著者は現在流行しているアニメやゲームの物語は、神話的であるが、神話とは異なるものであるという。 アニメやゲームの物語は、神話の「様式」であり、そこには「内容」がない、と。 「内容」とは、具体的な世界のことである。物質の世界。自然。 大量の物語を消費する僕たちの空虚さの正体が、少し見えた気がした。

0投稿日: 2014.09.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ読了。 【借り本】 人類最古の哲学カイエ・ソバージュ1 銃・病原菌・鉄と交換という形で貸し借りした本。全5巻のカイエ・ソバージュシリーズの第一巻です。 それを読んだらこれも面白いよという流れでの交換です。 人類最古の哲学とは神話であるという。 文章化された神話ではなく、文字がない時代に口伝された神話。これが最初の哲学ということです。 レヴィーストロースは名前だけは知ってます。(ブラックラグーンのTwoHandじゃないよ。) 昔に哲学入門的に現代思想の本を読んだことがあるので、うっすらわかります。各地の伝承をもとに人類学を提唱した人。そこからの流れです。 世界各地には似たような神話があるよね。それはきっと石器時代から口伝で伝わって人類が移動したからだよね!っていうところです。 9世紀に発見された最古のシンデレラが中国あったことに驚きです。(文章化されてないだけですが) あとは一般的な綺麗なシンデレラとグロいシンデレラと各地にいろんな伝承があるわけですね。 ということでなかなか興味深いですが、同時にすごい難しい感じがしました。 3巻まで借りてるのでさて次に進むかな。 あるいは脇道にそれるか...w 積み本が山のようにあるので...

0投稿日: 2014.06.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ異なる者を結びつける仲介者 神話ときくと、おとぎ話の一つのように捉えていた。 しかし、そこには理想とする社会構造や、人間の不条理さを描いているものが少なくない。 この妙にシュールリアリズムな点が、素直に物語として楽しめない理由かもしれない。 本書は5冊のカイエ・ソバージュの1冊目である。 シンデレラ物語を取り上げ、そのプロトタイプとなる物語が世界のあちこちに存在することを指摘する。 多くは立場の反転を、魔法や超自然の力を借りて行っていることに着目している。(個人的にはインディアンに伝わる『見えない人』が好きなのだが)

0投稿日: 2013.04.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ「人類最古の哲学」である神話のお話。 世界のなりたち、その中の自然、人間。それらの本質に関する抽象的思考を哲学とした場合、数万年前からの旧石器時代から哲学はあり、根本的な思考法やその道具立ては変わってない、というカウンターパンチは利いた。 動物や植物など自然界に関する広範な博物学的知識をもってして、その感触や視覚や行動特性などの感覚を項として論理的に世界を構築する「感覚の論理」。 神話を作っているものはこの分子的構造で、現代の自然科学の原子的構造とは違うけれど、作り方自体は同じなのだと。 世界中に拡散するシンデレラの物語を題材に、その分子的項が一部変形すると全体がその論理に沿って変化する仕方を、世界中のバリエーションをもとに検証する。 旧石器時代になぜしいたげられた汚らしい女の子が報われる話が出てきたのかは言及されないから、イマイチこの題材が何を意図して選ばれてるのかわからないけど、単に世界中にバリエーションがあるからってだけなのかしら。 こういう、莫大な知識に基づく華麗な論理は好きだ。 神話好きが高じたロマンティシズムのきらいもなくはないが、中沢新一は要するに頭が良くて、言語センスがすごい。

1投稿日: 2012.11.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ神話は人間が最初に考えだした、最古の哲学です。 面白かった!はやく続きが読みたい。 ピタゴラスが豆を嫌った話を読んで、 ふと、魔女狩りを思った。

0投稿日: 2012.06.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ噂では知っていたシンデレラのバージョン違いを考察する授業の記録。バージョン違いをいろいろと読んでいくという形式なので、集中力が途切れるtwitter好きにはちょっと読み進めるのが苦難の道。なのですが、授業形式なので続けられる。そしてアクセントに引用に挙げたような素晴らしい文章が。神話とは何か?なぜ神話が問題となるのか?ということを大変シンプルに伝えてくれてやっとわかった気がする。最近自分内部で流行の右脳、左脳議論に基づいて読むわけです。びっこをひくことの神話的意味のところでは、中学の時に読んだ井上ひさしの小説の最後のなぞのせりふ「地面に根が生えろ」 を思い出したり、金閣寺の主人公を思い出したり、脳ってすげえ。 最後の章では、アニメーションと神話と身体性の欠如についての提言までして、でもそれがベニテングタケのクスリネタで彩られているところとか先生も大変だなとか思ったり。

0投稿日: 2012.05.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ面白い。面白いけど、好きじゃない。 シンデレラやそら豆やツバメは生者と死者を仲介する存在。すごく面白い。面白いけどさ、そんなの何とでも言えるじゃないか。人文科学で反証可能性なんて持ち出したら負けなのかもしれないけど、やっぱり腑に落ちない。これって学問なのか? 著者が物語に与えた彼なりの解釈を、唯一絶対の正しい読み方であるかのように押しつけられているような気がして居心地が悪かった。「いくつかの事実に対する、ある一つの可能な説明」でしかないものを、あたかも「すべての事実に対する、ただ一つの説明」であるかのように語る筆者の姿勢に反発を覚える。 神話の重要性を語るプロローグひとつとっても「偉い物理学者のパウリやハイゼンベルクもこう言っていて……」などと他者を利用して自説に権威付けをするようなやり方が目について、初っ端から嫌悪感を覚えてしまった。(だいたい「偉い」物理学者なんて言うか?優秀な物理学者、とかならまだわかるのだけど。単純に趣味の問題だと思うが、そうした細かな言葉の端々に現れる筆者の物の考え方がことごとく肌に合わなかった。) もしこれが飲み屋で隣に座ったおじさんの話だったら、文句なしで気に入っただろう。ただこの内容を「学問」として得意げに提示されることに違和感を感じた。もっと肩の力を抜いて読むべきなのかもしれないけど。

0投稿日: 2012.02.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ「人類最古の哲学」とは神話である。神話は感覚の論理を駆使することで、宇宙における人間の生の意味を見出そうとする始祖の創造的活動であり、ゆえに最古の哲学だ。 神話の臨界点とその役割は、空間や時間の中に散逸して、おおもとのつながりを失ってしまっているように見えるものに、そのつながりを修復し、崩れてしまったバランスを均衡状態に戻すことだ。非対称性となってしまった事象に本来ある対象性を取り戻し、現実の中で両立不能になっている対立項に共生の可能性を論理的に探り出す、決して空想ではない実際的な営みである。 「もはや存在せず、恐らく決して存在しなかったし、これからも多分永久に存在しないであろうが、それについて正確な観念をもつことは、われわれの現在の状態をよく判断するために必要であるような一つの状態をよく知る」(ジャン=ジャック・ルソー) 人間の進むべき正しい道とはなにか、神話には人の根源的な願いが込められているのだ。 太古よりの神話の思考は連綿と続き、物語として現代にも継承されている。本書では神話としてのシンデレラを扱っている。さまざまな民族にまたがるその異文としてのシンデレラ(サンドリヨン)の構造分析から見出すことができる深淵には野生の思考があることに気づく。

0投稿日: 2011.10.28 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

文化の大切さ、面白さを教えてくれた。シンデレラに通じる話がこんなにも世界中に広まっているとは。あと、シンデレラの話に神話的解釈が行われていること、その解釈が世界で似たものになっていることに驚きました。これが集合的無意識なのだろうか、と驚かされる一冊。けっこう読みやすい本。 また、アメリカインディアンはとても文化レベルの高い人たちだったのだなと驚いた。

0投稿日: 2011.03.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ<ブックレビュー> 人類の歴史や文化、思想といったものを、「神話」という観点から大胆に読み解いていく書。講義形式なので、口語調だし、難解な言い回しもなく、学術書なのにすらすら読める。 著者は、新石器時代に起こった人類の変化を、人類史上最大の革命的な出来事であるとし、それ以来、人類は根本的な変化や進化を迎えていないという(8千~1万年前から人間の脳味噌は根本的に進化していないのだ)。 そして、その新石器時代の大変化が生み出したものこそ、神話的な思考であり、その神話的思考の原型は世界に散らばる様々な神話やおとぎ話の中に見いだせるのだとし、実際に様々なおとぎ話や神話を題材にし、その中に神話的思考を読みとり、解説していく。 本著で大きく取り上げられているのはシンデレラの物語だ。今ではディズニーのアニメが有名だが、シンデレラと同型の構造を持った物語は、世界中に存在し、中国のシンデレラやインディアンのシンデレラ、日本のシンデレラなど、ヨーロッパのシンデレラと非常によく似たシンデレラの物語が世界各地に存在するのだという。そして著者は、その物語の類似性の中に、人類の中に眠る神話的思考を見いだしていく。そのことで、人間が無意識のレベルで自然に対してどういった思想を持っていたのかを明らかにしようとする。(別にユングのいう普遍的無意識云々の影響で物語が類似した形を取るとかそういう議論はしてなくて、ちゃんと人類学的理由でその類似については説明している) 最終章では、著者による神話的思考による分析の射程は、現代日本のヴァーチャルな文化にまで及んでいる。 近現代の日本で大きな発展を遂げたアニメやゲームといった文化の分析だ。こういったサブカル的なものを、文化人類学的思想や神話によって読み解く本は他に見たことがなかったので、新鮮だった。 ただ、本書ではそれはまだまだきちんと理論化され十分に分析されているとはいいがたく、ある種の予見というか、試論とか準備論の段階にとどまっている。 (著者によると日本のゲームやアニメの文化の根底には、古くから日本人の思想の中に生き残っていた神話的思考が生きている。しかし、ゲームやアニメが古来の神話と異なるのは、神話が現実的なものとのつながりや五感が捉える現実とのつながりを保持しようとしていたのに対して、ゲームやアニメはヴァーチャルな領域だけで完結してしまっている点だ。だからゲームやアニメの体験は、現実的なものや具体的なものとの接触の中で弁証法的関係を築けない。つまり、それは快楽原則の充足のためだけに、ヴァーチャルな部分だけが肥大化した思想であり、自然の根底に触れ、それを理解しようとする神話の思想から離れてしまっている。そのことで具体的な自然的世界への深い理解やつながりは失われてしまう。と、現代のヴァーチャル文化に対して軽い警告を発している。あまり深いレベルにまで分析が達しているとは正直言い難いなと) 全体として刺激に満ちた本だし、教養としてもすばらしい体験をもたらしてくれるので、興味ある人は手にとって読んでみてもいいのではないかと思う。

0投稿日: 2011.02.22 powered by ブクログ

powered by ブクログリアル教養醸成本! 中沢新一の講座を本にしたシリーズ第一冊目。人間が考え出した最古の哲学として「神話」を探求する。世界各国に存在する酷似したプロットの神話に「隠された意味」とは? あるいは地域によって異なる理由は? など興味深い問題意識を提起したうえで、シンデレラなど誰もが知っている具体的な物語を読みながら判り易く展開されている。

0投稿日: 2010.09.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ人類学者の中沢新一によるカイエ・ソバージュシリーズの第一弾。 僕にとって初めての中沢新一。 とりあえず気になるところをつらつらと書いてみる。 以下ネタバレあり。 第一章人類的分布をする神話の謎 ・北米インディアン版の竹取物語では両親に愛された娘は中国の纏足のように足が小さい。皆が求婚するが断り、族内婚を嫌い、熊や狐、シャチと結婚する。人間の世界で一切の媒介された状態を実現できていない。 ・燕石に関する伝承はさまざまある。 ・ヨーロッパの民間伝承で鳥の巣あさりがあるが、これは思春期を迎えた少年を青年が登らせて卵などを取りにいかせる習慣だが、ここで巣に手を入れてはじめて性の手ほどきが行われるといわれている。 第二章 神話論理の好物より ・アメリカインディアンは豆とトウモロコシをよく似た位置のものと捉えている。豆は睾丸、トウモロコシはペニス。柔らかい睾丸はより女性的。 ・豆と燕はよく似た存在。豆は解剖学植物学的なレベルにおいて生と死を仲介する両義的な存在。ピタゴラスはそのため豆を取り入れずにいたし、同じ理由で燕を入れてはならなかった。 ・ピタゴラス哲学はこちら側にはモダンの純粋主義にも通じる性格を持ちながら、向こう側には神話の世界が広がっていた。豆などを嫌っていたピタゴラスが蝶つがいの役目をになっている。これは節分でいう呼びながら払うという二重の性格を現している。つまりピタゴラスが豆と同じ働きをしている。 第三章 神話としてのシンデレラより ・現代の神話舞台は芸能界が担っている。 第四章 原シンデレラのほうへより ・民話は単調な反復を好む。 ・原シンデレラは残酷な結末。姉たちは足を切り落として靴に足を滑り込ませる。さらに結婚式で小鳥に目を奪われる。 第六章 シンデレラに抗するシンデレラ より ・ミクマクインディアン版のシンデレラ「見えない人」は批判精神により作られた。「美しい」は単に見た目だけの話である、と。精神の話。 ・カマドは人間と霊界を仲介する場所。 ・見えない人に見てもらおうと美しく着飾っては見えない。 ・最後にボロボロの娘はきれいに着飾ってもらうが、これは自然の美しさの話。それは誰もがもっている。 第七章 片方の靴の謎 ・オイディプスの神話でもオイディプスが片方の足を引きずっているのは死者の領域に踏み込んでいるため。 ・シンデレラは死者の領域と自由に行き来できる能力者。 ・シンデレラが脱ぎ捨てた片方の靴は彼女に打ち込まれた死者の王国の刻印。 終章 神話と現実より ・神話は哲学。 ・現実を失ってでもバーチャルにいくことに神話は警鐘を鳴らしている。 さまざまなシンデレラに対するアプローチは必見。 知識がつまっている。 他のいろいろな神話も調べたい。 やはり今と昔はぐるぐると回って同じところにあるのだ。

1投稿日: 2010.07.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ面白い・・・二日で読んでしまった。 ただし、注意しなければいけない。実際に存在する神話を題材としているが、学説というわけではない。学術的な裏付けのあるハナシではないのである。レヴィ=ストロースや南方熊楠などの研究に基づいてはいるが、この話は中沢新一という思想家の、あくまで一つの、世界の捉え方であると、それだけを心の片隅に置いて読み進めれば問題はない。 僕自身、これまであれこれと考えてきた「人間の根源は何か」とい問いに答えてくれそうな気がして、中沢新一を読み始めたのである。このシリーズはまだ4冊続くが、読み終わるころにはきっと、自分の中に新しい地平が開けていそうに思う。 なお、芸術人類学研究所のHPの「芸術人類学とは」という文章だけでも読んでおくと、中沢新一の言わんとするところがより良く分かるだろう。

2投稿日: 2009.11.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ構造主義的神話論。メインはシンデレラ伝説。確かに面白いんだけど、ちょっと読み易過ぎかな。。。もうちょっと歯応えがあっても良いような気がする。入門書としてはお勧め。

0投稿日: 2007.12.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ中沢新一先生の中央大学での講義を基にした1冊。読みやすい文体は元が授業故の口語文体だからでしょう。内容は神話。最古の哲学とはなるほど、と感心しきり。シンデレラを軸にその話の展開は一気に読まされてしまうほどワクワクしました。

0投稿日: 2007.06.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ各地・各時代のシンデレラの話もとても面白いけれど、「最古の哲学」としての神話の考え方や有り方について書いた第1章がとにかく素晴らしかった。(20070516)

0投稿日: 2007.05.23 powered by ブクログ

powered by ブクログあまりに面白くて一往復半で読了。 シリーズ?まであるそうなので図書館で予約しなくては。 アンデルセンよりグリムが好きな方は、もれなく楽しめること請け合い。

0投稿日: 2006.08.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ神話は、現実の具体的な存在や事象を離れては存在し得ないもの。それは人間の五感や社会構造、自然の生態と密接に結びついている。迷信や子供っぽいつくり話と一蹴されてしまうのはいかがなものか。世界の各地で語り継がれている神話には、いろいろなエッセンスがちりばめられているというのに。 2006.01.09-17

0投稿日: 2006.08.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ人類的分布をみるシンデレラ物語分析がなんとも興味深い。全てを疑い穿りかえす思想家だの宗教学者だの文化人類学者だのがいてくれるから、世の中は面白いのだと気付かされるのだ。

0投稿日: 2006.06.05 powered by ブクログ

powered by ブクログファンタジーを読む上で指標になっている本。 新たな批評の視点を与えてくれた。「神話の思考」に根ざしたファンタジーはどういうものなのか。いつも考えている。

0投稿日: 2006.05.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ中央大学教授、2006年度からは多摩美大で芸術人類学を研究される、人類学者であり宗教学者の中沢先生の、中央大学での「比較宗教論」の講義録『カイエソバージュ』シリーズの第一弾。 国家や一神教が発生する前の人類(旧石器時代後期から)は、神話という様式を用いて宇宙における自分たちの位置や、自然の秩序や人生の意味などについて深い哲学的思考を行ってきた。国家というものを持たなかった自然民族の語り伝えた神話には、現実の世界とのつながりを失うことのない、素朴だが複雑な成り立ちをした論理の体系が潜在している。神話は非合理的、非科学的であるというイメージを払拭し、神話は人間が最初に考え出した、最古の哲学であると、私たちに教える一冊。

0投稿日: 2006.03.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ「人類の思考のすべての領域を踏破する」試みの全5シリーズの1冊目。主題は「人類最古の哲学」として神話です。最初、自分には読み切れないかなと思っていましたが、時には笑いながら楽しく読み切ることが出来ました。「宇宙」とか「愛」とか「闇」とかを曖昧で面倒くさいものをしっかり内容しながら何かを構築するって素晴らしいなと思いました。 中沢氏企画のときの愛知万博がやっぱり見たくなりました。

0投稿日: 2005.08.02