総合評価

(16件)| 7 | ||

| 4 | ||

| 1 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログずっと読みたかった作品 「僕」の一人称についての話 17歳に感じる優越感とか自分が知ってる感情が言語化されてる感じ また読み直したい

0投稿日: 2025.10.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ「紫の砂漠」の筆者の作品何かないかなー。久々に読みたいなー。電子書籍で紫の砂漠出てくれないかなー と、ネット検索して出てきた作品。 そういえば、表紙は見た事あるし、タイトルも聞いた事がある。 読み終わると「なぜリアルタイムで読んでおかなかった!私!!」という感想。若い頃に読んでいたかったなぁ…。 子供が読めるように、本棚に忍ばせておこうか…。

0投稿日: 2025.02.16 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

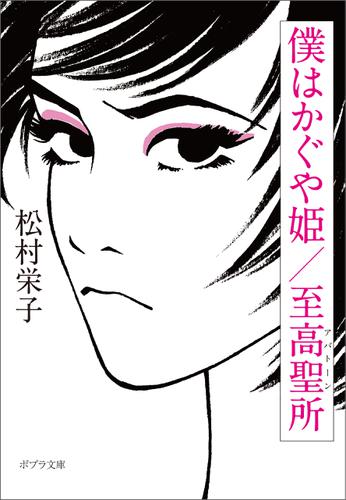

松村栄子、1961年生まれ。 17歳当時は1978年。福島県立磐城女子高等学校。 その後、筑波大学第二学群比較文化学類を卒業。 1990年に海燕新人文学賞デビュー。29歳。 1992年に芥川賞。 2006年センター試験で出題。当時は絶版だった。 この文庫は2019年。 カバーイラストは上條淳士。 時代の雰囲気を感じるために検索してみたが、1978年に公開された、 邦画は、石井聰亙(のち石井岳龍)「高校大パニック」、山田洋次「幸福の黄色いハンカチ」、佐藤純彌「野生の証明」 洋画は、「スター・ウォーズ」、「未知との遭遇」 アニメ映画で「さらば宇宙戦艦ヤマト愛の戦士たち」(※翌年に富野由悠季「機動戦士ガンダム」テレビ放送) 私はセンターの素材文として知ったクチだし、中年男性なので、同時代の自分の分身、という受け入れ方はできないが、でも自分のための小説であると感じた。 強引な結びつけかただが、押井守「天使のたまご」の少女が常に自分の中に生きているのと同じように、「僕はかぐや姫」の千田裕生が少女と女の狭間にて直面している、少女でありたい、と、女になりたい、という欲望を、私は別の形で通ってきた。 多くの男児は男性性に直接的に連結できていた中で、確かに異性愛者なのにどうも世にいう男性性に馴染めなかったものだ。 少女はおそらく、何かしらの屈折を引き受けるという形で成長するのでは。 だから、いまや中年体型でもかつての少年だった自分が、空想裡に、別の性の生であればこうであったかもしれないと思いをめぐらす材料に、本書がなっているのではないか。 あるいは現代なら、僕がわたしになる過程なんざどうでもいい、僕のまんまでいいじゃん、と開き直る選択肢もあるかもしれない……と思ったりもしたが、いややっぱりそういう遠近法って中年になって獲得するもので、思春期には本書と同じ水準で懊悩するものなのかもしれない。 読みながらとったメモを以下に。 文芸部部員だからこそ、生きることが読むことなので、言及される作品が多いのは当然。 言葉を食べながら生きていた自分の思春期を思い出すよすがにもなる。 @ 「僕はかぐや姫」の章と登場人物。 006 ◆僕の生活信条 006 千田裕生(ちだひろみ)。17歳があと2週間。僕呼び。文芸部部長。 006 原田。僕呼び。 018 西崎佳奈。ボーイッシュ。煙草。恋人がいる。 018 辻倉尚子。煙草。僕呼び→いつのまにか〈あたし〉。 027 ◆否定語を並べれば僕ができる 031 神田あけみ。1年。 031 渡辺友子。1年。 031 今村弥生。2年。次期部長候補。 047 ◆僕にはY染色体がない 047 プラ成。生物教師。 052 狭山穏香。裕生が恋するが、彼あり。 061 付き合って十日で別れた恋人。071藤井彰。お隣の男子校。 066 ◆僕はかぐや姫 081 お隣の男子校の文芸部の部長。 084 ◆僕の髪は乾いた草のようになびいた 090 警官。用務員。文芸部の顧問教師。 作中で言及された作品など。 009 土井晩翠。校歌を作詞。 010 小笠原流礼法。 025 谷川俊太郎〈万有引力とはひき合う孤独の力である〉。 029 J・G・バラード〈結晶世界〉→035ベントレスの台詞「わたしたちすべてが失いつつあるものは、まさしくこの時間なのです。時間が底をつこうとしている」 032 萩原朔太郎。薄田泣菫〈白羊宮〉。蒲原有明。万葉集。 033 〈詩とメルヘン〉 034 ヘルマン・ヘッセ〈車輪の下〉〈デーミアン〉〈ナルチスとゴルトムント〉。トーマス・マン。サリンジャー〈サイ麦畑〉〈フラニー〉〈シーモア〉。 035 ビートルズ。ピンク・フロイド。 037 山上憶良。「世間を憂しと恥しと思へども飛び立ちかねつ鳥にしあらねば」 038 「ぼくに与えられた ぼくの一日を ぼくが生きるのを ぼくは拒む」(辻倉尚子の詩) 039 与謝野晶子。西脇順三郎。太宰治。三島由紀夫。ヘッセ。アルベール・カミュ。オスカー。ワイルド。 040 〈かぐやひめ〉の絵本。朝倉摂の挿絵のある紫の表紙の。(辻倉尚子) 041 〈二十億光年の孤独〉 041 キルケゴール〈死に至る病〉〈わたしにとっての真理〉 043 「夢は、たったひとつの夢は生まれなかったらという夢だから、贈られるのは嬉しいだろう」(裕生と尚子の間にあったひとつの詩集、ひとつのセンテンス) 050 ボードレール「君は誰を一番愛するのか?」(エトランジェ「パリの憂鬱」から)机に書きつけ。→返事で、ロック・グループの美形ベーシスト。→誰? 082 源氏物語。若紫願望。 087 アルチュール・ランボー。 「至高聖所(アバトーン)」のメモ。 104 わたし。青山沙月。鉱物好き。 105 千秋。北海道から。 105 葉子。鹿児島から。 107 雪の上の誰か。→114同室で、社会学部の、渡辺真穂。二週間遅れで入寮。よく寝る。母が死んだばかり。157芝居の台本でギリシャのアスクレピオス神殿の夢治療。166実家の義父との関係。182清水さんを譲ってくれないかな。 114 姉。135ひとつ上。美麗でピアノの才があったが音大不合格→アンフェアに就職。父、母。193実家へ。姉の結婚と妊娠の報せに衝撃。 131 嶋君。わたしのボーイフレンド。145宗教にはまる。200セックス。 151 清水さん。地球科学専攻の先輩。鉱物研究会の重鎮。わたしを助手のような立場に。 (174「わたしたちの歳月は、鉱物的想念ではあるまいか」→「夢想の詩学」ガストン・バシュラール? エドモン・ヴァンデルカマン?)

5投稿日: 2025.01.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ短い作品だけどなかなか読み進まない。 平易で読みやすいストーリーなのに一語一語に込められた思いが濃厚で、自ずと時間が掛かってしまう。「僕はかぐや姫」はそんな作品。 残りわずかな17歳の物語は、高校時代の自分と激しく共鳴する。濃厚なのは作者の思いではなく、呼び覚まされた17歳の頃の自分の思いかもしれない。 至高聖所は主人公が高校生から大学生に成長したためか精神のカタチが幾分ハッキリした感じがする。それに合わせて登場人物(姉や真穂)も多面的な表情を見せるようになった。男性は概して薄っぺらな気はするが、、、 舞台はおそらく作者の出身校である筑波大学。一度だけ行ったことがある。確かにバカっ広くて人が少なかったです。

5投稿日: 2023.11.30 powered by ブクログ

powered by ブクログとても大好きな本の一冊。 心の機微が丁寧に描かれていて、現実味のない人物設定ではあるが、妙なリアリティ、説得力がある。 ただ、読むことで心に寄り添ってくれる、安らぎを得られるような本ではなくて、心が抉られるような焦燥感が残る。 それは、アイデンティティとしての「僕」を確立しようとする少女に同情以上の情を抱いてしまうからなのか、それともこの主人公以上に自分がアイデンティティを持つことに対して現実的になっていないから焦りを感じされられるのか、もしくはその両方かもしれない。 ただ、外の世界を上手に生きていくのに必要な心構えというものが永遠にできそうにない、いまの自分の焦燥感がありふれたものに感じられた。 この本の言葉で「他人に誇れる年齢は3歳と17歳しかない」とあったが、やはりその歳を過ぎてしまったら自分の年齢に似つかわしい精神のあり方というものを、人は誰しも永遠に求めていかなくてはならないのだと思う。

1投稿日: 2023.08.09 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

復刊ありがとうございます。『至高聖所』は何度も読み返してますが『僕はかぐや姫』は初読みです。2006年にセンター試験に出題されたんですね。もっと読まれてほしい作品です。 僕はかぐや姫 透明になりたいから「僕」を選んだ。 女子高に通う裕生は「僕は」と話し始める。十七歳は十七歳だというだけで至福の年だから謳歌すべきだと。 少しずつ成長していく裕生と周囲の少女たち。尖ってるなぁ。1990年「海燕」新人文学賞受賞作。令和の少女の書かれ方とは少し違っていて懐かしい。最近話題になった『N/A』が好きな人には特にお勧めしたい。 至高聖所 1991年芥川賞受賞作。1995年に初めて読んで衝撃を受けた。「私がいる」と思った。田舎にポツンとある新しい大学、静かに浮足立った一年生の沙月と同級生。美しく一家の期待の星だった姉。優しいけれどなぜか宗教に嵌ってしまったボーイフレンド。漂う不安と眠り。 大学生の大人になりかけで自分を守る鎧を身に着けつつあるけれども、その鎧の隙間から入り込むものがまだあって、それに慣れていくためにまた鎧のパーツを増やすような、そんな時間が描かれている。 最近の尖りに尖った芥川賞よりも作風はふんわりとしつつこの年代の危ういところはきっちり書かれていてじんわり沁みる。 偶然見つけた宮木あや子さんの書評が良かった(*´▽`*) 私の"骨"をつくったただ一つの物語/松村栄子『僕はかぐや姫/至高聖所(アバトーン)』書評:宮木あや子 https://www.poplar.co.jp/topics/47136.html

3投稿日: 2023.05.11 powered by ブクログ

powered by ブクログセンター過去問にも採用された本で、とても思い入れ深い一冊。脆くて鋭利で美しい、繊細なガラス細工のような文章です。

1投稿日: 2023.03.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ突然読みたくなったので調べたら最近再販されてるじゃん!ポプラ社ありがとう。買うわ。 この人と鷺沢萌を読んで、私が表現したいことは既に世の中にある、と安堵と打ちのめされた気でないまぜになった学生時代…今読んだらどう思うのかなー

1投稿日: 2022.03.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ表紙も扉絵もいい。『僕はかぐや姫』は高校生の話で、『至高聖所』は大学生の話だった。前者には、高校生は高校生らしい痛々しさのようなもどかしさのようなものが詰まっていて、後者には大学生時代に感じたような空気感をびしびしと感じた。この本に出会えたので、『僕はかぐや姫』をセンター試験の問題で読めてよかった。

0投稿日: 2021.10.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ高校の時に読んでおけばよかったああ! 存在は知っていたのに読まなかったのだから、それは私の怠惰以外のなにものでもないじゃないかああ! 男女とかそんなんじゃない透明になりたい裕生の言い分はきっと高校生の私を励ましたろうに…。 文体は淡々として、且つ、自意識に溢れたものだった。 どことなく太宰や三島を思い出した。 でも好き嫌いは別れそう。

0投稿日: 2021.06.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ高校の部活動、大学の学生寮、それぞれの場所で、自分のありかを必死に探り、揺らいでいく女子たち。かつて自分も通った道であるからこそ、歳をとっても共感は大きいし、この小説群が出たばかりの頃に読めていれば、強烈な影響を受けていたに違いない。30年の時を超え、己の場所で、言葉と文芸と鉱物を手掛かりにして、激風に逆らいながらまっすぐに顔を上げる若き「僕」たちに、このかつての自分が味わえなかった衝撃を受け取ってほしい。

2投稿日: 2019.11.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ読み易く、かつて抱いていた繊細な感情を思い出させてくれたり、抱いたこともない感情を追体験させてくれる作品でした。アバトーンについては、作品の舞台の描写が秀逸で、行ってみたくなりました。

0投稿日: 2019.10.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ復刊記念。 文庫版だと、単行本と異なり、大分レイアウトが詰まつてゐて、またいくらか最低限ではあれど、筆者本人の手直しが加へられてゐるので、初めて読んだ時のような透明感とはまた違つてみえる。 けれど、ひとりの人間が生きること死ぬこと、存在するといふことを真剣に考へ、表現したといふ事実には変りない。かうして何度も読み直して、再び<僕>に出会ひ、<わたし>に出会ふ。読み返すたびに、また出会へる。読書の喜びはここにある。 自分とは何か。存在するとはどういふことか。誰もが一度は必ず考へること。年を重ねれば重ねるほど、その問ひは日々の生活と呼ばれるものの中で流され、蓋をされ、考へられなくなつてしまふ。ひとは何かにならないと生活できないから。17歳とはそんな最後の年齢である。 しかし、時間とは不思議なもので、17歳を過ぎても、存在を考へ続けることはできてしまふ。それが、筆者の生まれついてしまつた性質なのだ。何かに染まつてしまふことはあつても、生地そのものが変容することはない。生地は生地だ。人間は世間で生きる存在であると同時に、世間から離れたところで考へることのできてしまふ存在なのだ。この矛盾こそ、良くも悪くも人間の姿であり、同時に可能性足り得る。ずつと同じではゐられない。けれども、歩いてきたのは紛れもない変らないこの自分。 何かに染まらない人間などゐない。けれど、何かに染まり続けられる人間も同じやうにゐない。ならば仕方なし、笑つて泳ぎきつてみせやうではないか。この後、粗茶シリーズのところまで筆者は歩いてきたのだ。時間のモデルを生きてみせることこそ、生きたおとなの役目だと思ふ。

0投稿日: 2019.09.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ女子高生と女子大学生をそれぞれ主人公とした二作を収録している。 抽象的で観念的な、けれど確かにある感情や思考を描いていて、読む人によっては馬鹿げているように見えるかもしれないけれど、感傷のようでしっくりきた。 2019/7/26

0投稿日: 2019.07.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ今から26年前の私が当時中学生だったころであった作品。上條敦士氏の表紙に惹かれ読んで衝撃を受けたことを思い出した。自分のことを「僕」と名乗る主人公に共感。表紙カバーが二重になっておりめくると色違いのイラストが現れる。長年絶版だったが復刊してくれて嬉しい。

4投稿日: 2019.04.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ百合要素ありの2作品。1992年に出た復興版。1つは、芥川賞受賞作。もう1つは、三島由紀夫賞。贅沢なラインナップだった。設定が昭和だと思うが、主人公の少女たちの感覚は、今とさほど変わりません。アイデンティティの喪失に対する危機感というか、青春の一コマというか、細部にわかって、よく内面まで深堀りされている秀作でした。「僕はかぐや姫」の方が、好みでモチーフは深かった。両作品とも当たりです。 http://muto.doorblog.jp/

0投稿日: 2019.03.13