総合評価

(27件)| 2 | ||

| 9 | ||

| 11 | ||

| 3 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

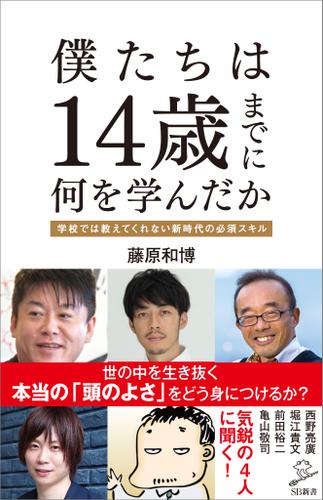

powered by ブクログさまざまな分野で活躍している4人(西野亮廣、堀江貴文、前田裕二、亀山敬司)の少年時代のエピソードと著者との対談などを書いた本。最初は西野亮廣。芸人だけど絵本書いたり映画作ったりしていてよく分からないというのがこれまでの印象だったが、エピソードが面白すぎた。興味が湧いたので本を読んでみたい。他の3人は印象に残らなかったが、勉強ではなく、興味があってやりたいことや遊びから学ぶことの方が、大人になって重要な意味を持つんだなと思った。子どものやりたいことをできるだけ尊重して色々な経験をさせてあげたいと思った。

0投稿日: 2025.01.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ藤原和博氏が、堀江貴文氏、西野亮廣氏、前田裕二氏、亀山敬司氏にインタビューする形式。主に子ども時代のこと。 あまり面白くなかった…というのが正直な感想。藤原氏の本で「すごいな」と思う本はたくさんあるので、なんか勿体無い感がすごかった。テーマがぼやけてしまってるからかな? だけど、前田裕二氏の章は面白かったな。無条件にただただものすごく愛される経験って素敵だ。前田裕二氏は「メモの魔力」の著者ということしか知らなかったけど、魅力的な人だったので、これからの動きも要チェック。

7投稿日: 2024.12.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ藤原さんの本は何冊読んでも面白い。 あまり一人を追いかけるように読書をしないが、藤原さんの本を何冊も読むと、伝えたいこと、考えがより分かるようになってきた気がする。 この本は4人との対話形式もあり、すごく分かりやすかった。

1投稿日: 2024.03.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ読みやすかったし、また読もう。 情報処理はジグソーパズル、情報編集はレゴわかりやすかった。もっと遊ばせよう。何かあったら考えさせよう。そういう気持ちになれた。 ロールプレイングについては蔑ろにしてたな。

0投稿日: 2022.09.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ親としての心構えが書かれていると思いきや…。4人のインタビューを載せたことで、テーマが少しボヤけたような気がしました。それぞれの章では良いことが書かれているのですが。

0投稿日: 2022.08.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ安定の藤原和博さんです。いろんな本で行っているナナメの関係とか情報編集力とかの話がたくさん出てきます。ホリエモンなど有名な4人のインタビューとか経験をもとにしている話も面白かったです。タイトルは14歳までに何を学んだかですが実際は実際までにどう育ててきたのかというところが何とも言えません。

0投稿日: 2022.07.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ2022.33 ・自己肯定感を高めてあげる ・ナナメの関係を作る ・子供と一緒に考えて成長していく。子育てに正解はない

0投稿日: 2022.05.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ面白くはあったが、殆どが知っている内容だったので、それほどの刺激にはならなかった。 それでも藤原和博さんは、凄いなと思った。 今日藤原さんの本を3冊買った。全て授業に活かしたいと思って買った。

0投稿日: 2022.04.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ各々強烈な原体験を持った4人だが、 大事なのはエピソード体験ではなくて そこから何をどれくらい学び、 どのように実生活へ還元できるかであると思った。 特に前田さんの幼少期の体験は、 他の人ならグレてもおかしくないものだと思う。 「14歳」という常識が形成されていない年代だからこそ、原体験がその人の生き方に大きく左右されているのだと思う。 4人のインタビューは独自性があって、それに裏付けられた実績も伴っていて面白かった。 ただ最後にしれっと5人目として筆者の実体験が書かれており、自慰味を感じた。

0投稿日: 2022.02.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ著者がチョイスした、令和の時代において稀有なプレゼンスを放っている4名それぞれと筆者との対談と、5人の生い立ちや少年時代に何を感じ何を考えていたのか、その頃のエピソードを交えてのエッセイパートから構成されている。皆に共通する根拠のない自信と、それに裏打ちされた行動力の源泉は何なのか、5者5様のパターンから色々なヒントを得ることができる。

1投稿日: 2021.12.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ革命家とされる4人の幼少時代をインタビュー形式で紹介している本日。 簡単なインタビュー形式のものだったので、思ったよりも内容は浅かったが、共通して言えるのが ★何かに夢中になった経験がある ★行動力がある。(思い立ったらすぐ行動に移す)

1投稿日: 2020.12.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ2冊目の氏の本。子育てに正解はない、それを前提にどうすれば我が子を「突破する」力のある、「根拠のない自信」を有する大人に育てることができるというのか。 それは、あまりに当たり前なのに、ほとんどの親がなかなかできていないこと、なのかもしれない。

0投稿日: 2020.10.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ新進気鋭の4名が14歳までに何を学んだか、どのような経験や遊びをしていたのかをインタビューで聞きつつ、その共通点を探っていく本。 愛されていることからくる、根拠のない自信が共通点。子育ての参考にはいいのかも。 面白くないわけじゃない。気付きがないわけじゃない。個人的に求めてたものと違っただけ。

0投稿日: 2020.06.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ4名のビジネス界のヒーローインタビューと著者の計5名がどんな幼少期を送ったのか語っている。共通点は身内からの無償の愛と遊びの経験値。これらが根拠のない自信へと繋がり、臆せずチャレンジできる。

0投稿日: 2020.05.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ10歳までの子供がいる親は読んでおいた方が良い本でしょう。我が家も長男が10歳なのでちょうど良い機会でした。 根拠のない自信を持っている子供にするためにはどうすべきなのか? これからの社会に必要な情報編集力はどうやって身につけるのか? メモしながら読みました。 この本で自分に一番刺さったのは、 他人と違うことをやって褒められた喜ばれたことがないと自分に自信がつかないということ。 自分は逆の育てられ方をしましたよ。

0投稿日: 2020.04.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ①根拠のない自信、自己肯定感をどのように高めるかが大事。 ②相手の期待と全然違う方向に突き抜ける。 ③日本では完成に至るまでのプロセス、ストーリーにお金を払う。 ④親子や先生などの縦の関係と、友達の横の関係、それともう1つ何でも話せるナナメの関係が必要。 情報処理能力と情報編集能力の2つの能力が大事。 ロールプレイングのリテラシーが大切。

0投稿日: 2020.01.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ天才たちが幼少時代どうやって育ったのか。 もともと天才は天才なわけではない。 この本では 「根拠のない自信」がテーマ。 聞き馴染みのある言葉に変換すると 自己肯定感とかセルフエスティームという言葉になる。 あと、 情報処理力と情報編集力。 学校の教育はこれが9:1の割合。 でも実際に必要なのは7:3の割合。 自己肯定感を高める教育は学校には難しいなと思う。 目的が良い生活習慣とか学習習慣を教えることがベースだから、その先がない。 パズル型の教育なのかレゴ型の教育なのか。 レゴ型でも学校教育ではパズル型になっちゃうんですよね。 60%の先天的な才能と 40%の後天的な努力で成り立つみたいです。 でも、共通してるのはめちゃくちゃハマって集中することができるということ。 異常なまでの没頭力が天才を作ります。 まぁみんなが天才になれるわけじゃないから 根拠のない自信を身につけよう!

0投稿日: 2020.01.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ教育革命家の藤原和博さんが、堀江貴文さん、西野亮廣さん、前田裕二さん、亀山敬司さんと子ども時代の話を対談したもの。 リーダーとは、敵も味方も多いもの。時代を引っ張る彼らは、どんな多感な十代を過ごしたのか、ヒラメキのヒントを探して読んでみました。 社会で華々しく活躍する4人ですが、初めから成功体験ばかり重ねてきたわけではありません。 苦い失敗を重ねても、きちんと軌道修正をしてチャレンジし続けてきたところに、今の彼らがあります。 完璧ではない彼らだからこそ、誰もが参考にできるヒントがあちこちに見受けられます。 4人に共通しているのは、子供時代に周囲から深い愛情を受けてきたことだそう。 無条件に愛された経験が“なんとかなる”という自信を持たせ、未知の世界へと踏み出す決断ができるのだそうです。 そう考えると、親が我が子にできる一番大切なこととは、高度な教育を提供することよりも、愛情深く見守ることなのかもしれませんね。

0投稿日: 2019.10.02 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

今読み直してる 〃なぜ超一流〜根拠なき自信〃 (https://www.amazon.co.jp/dp/B015X5TUSO/ref=dp-kindle-redirect?_encoding=UTF8&btkr=1) に共通する部分がある。 例えば、根拠なき自信の形成に必要とされる、 ・他(客や周りの人)が求めるものを考える(利他思考) ・辛い体験を伴った挫折を体験する(失敗体験) ・人生がどうなるかは自分次第(当事者思考) など。 なので成功者らが根拠なき自信を持っているのは間違いない。 ホリエモンは元から人とは違う様だったが、前田祐二や藤原和博はそれぞれ自分の価値観を変えうる体験を幼少期〜青年期にしている。 マインドが優れてるのは頷きけるし、彼らがどういう道のりをたどってきたのかを知るには最適な一冊。

1投稿日: 2019.09.03 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

【感想】 「なんとかなる」という感覚やちょっぴりの行動力は確かに自分も持っているが、この4人と比べると、それは全く裏打ちできていない張子の虎だったなと赤面の至り。。。 確かに「根拠のない自信」を持つことは大切だ。 が、それは結局は結果につなげないと何もならないどころかむしろマイナスになるものだ。 人や組織は「自信満々だけど結果を出せない人」よりも「自信がないけど手堅い人」を必要とするだろうから・・・ だから、自信を持ちつつも、それを裏付ける「何か」を得るように日々努力しなければいけない。 それが「根拠のない自信」を持つ者、持とうとする者の「宿命」なんだろうな。 この4人に共通して言えることは、いい意味で「ステレオタイプではない」ということだろう。 一挙手一投足に工夫を加え、適当に考えたり答えたりせず、相手の様子をしっかりと観察し、日々つねに何かプラスαのをしようと試みている事が窺い知れる。 文中ではそれを「情報処理力」と「情報編集力」と書いていて、それとはちょっとたとえが違うかもしれないけど、、、 機械的に大量生産されたような反応・対応ではなく、一つ一つがオーダーメイドの対応というような・・・ そういう対応を日々心掛けていたら、やはり受け手からしても満足度は高いだろう。 何はともあれ、今が旬の4人のエピソード・トークは読み物としてもとても面白かった。 西野亮廣や堀江貴文は本やTV番組でよく目にするけど、SHOWROOMの前田裕二やDMMの亀山敬司に関するエピソードは自分自身初めて目にしたので新鮮だったなぁ。 今までは石原さとみの彼氏だとイロモノで見ていたが、、、前田雄二は本当に頑張り屋さんなんだね。 もう嫉妬しないでおこう。 【内容まとめ】 1.何かの壁を突破しようとする者たちは、共通して「根拠のない自信」が根底にある。 前進すれば「なんとかなる」という感覚だ。 2.学校は、いつだって子どもを標準化する装置である。 教師の使命は、創造性を育てることがメインではない。 才能を突出させるキッカケはいつも家庭環境だったり、ストリートだったりで、のちに子どもたちが夢中になって自覚的に突っ込んでいったときに邪魔しないのが一番なのだ。 3.ほめられることと、教える側になることはすごく効果がある! 学年で最下位だったぐらい「むっちゃアホ」だった中学生時代。 しかし、家庭教師の先生が西野のことを褒め、それが嬉しくて勉強自身が楽しくなった。 あるとき先生から、「みんなの前で自分が先生になって、塾の他の子に教える側になってみろ」と言われた。 どんな質問が来ても返せるようにめちゃくちゃ予習をした。 「予習する→教える」を繰り返していく中で成績がグングン伸びて、数学は学年で1位になった! 4.兄ちゃんと僕の「オセロ論」は、「他者目線になったほうが勝つ」ということ。 自分の置きたいところに駒を置くのではなく、相手が「ここに置かれたらイヤだな」って思うところに駒を置く。 対戦するときには、「兄ちゃんの脳みそを一回自分の頭に入れる」という作業をする。 そして次はどこに置こうとしているかを予想して、先回りしてそこに置く。 5.親の役割は、見返りを求めないパトロンみたいなもの。子どもがやりたいと言ったことにお金を出す。 ただし、投資家ではないから、リターンは求めない。寄付です。 6.「自分がいいと思っているもの」を一方通行で伝えても、中々人の心は動かない。 それより、「相手がいいと思うこと」が何なのかを真剣に考えて伝えていかないといけない! あるときお客さんから、「白いパラソルって知ってる?」と尋ねられた。 このとき「知りません」と言えば、そのお客さんとの関係は、ギターケースに入れてくれる数百円のおひねりで終わっただろう。 そこで僕は、「ごめんなさい、知りません。だけど、もし、来週の同じ時間にここに来てくれたら、そのときまでに練習してきます!」と約束をとりつけた。 こんなふうに、お客さんとの間に小さい、だけど特別な絆をつなぐことで、価値のある体験を提供できれば人はお金を払うということを学んだ。 7.「情報処理力」と「情報編集力」 情報処理力は「基礎学力」と同義語。記憶力にものを言わせて、問われた時に早く回答する能力。 一方、「情報編集力」は正解がない、あるいは一つではない課題に対し、自分なりの仮説を生み出す能力。しかもその仮説が他者にも納得できるもの、「納得解」を導き出す必要がある。 業界構造や行動を変えてしまうような突出した業績を上げている人に共通するのは、「情報処理力」が高い(=仕事が早くて正確)だけではなく、「情報編集力」も高い(=アタマが柔らかく、未知の問題に対する解決力がある)ことが求められる。 【引用】 キングコングの西野亮廣、堀江貴文、SHOWROOMの前田裕二、DMMの亀山敬司。 何かの壁を突破しようとする者たちは、共通して「根拠のない自信」が根底にある。 前進すれば「なんとかなる」という感覚だ。 突破する者たちの「根拠のない自信」と、それに裏打ちされた行動力は、どこから来るのか? 彼らが14歳までにどんなふうに遊び、学び、育ったのか? 子供の頃に何をゲットしたことが今の「根拠のない自信」や行動力に結びついているのか? p9 ユニークな特徴を持った子に育ってほしいなら、その孤独に耐えるだけの「根拠のない自信」を育ててあげなければならない。 学校は、いつだって子どもを標準化する装置である。教師の使命は、創造性を育てることがメインではない。 才能を突出させるキッカケはいつも家庭環境だったり、ストリートだったりで、のちに子どもたちが夢中になって自覚的に突っ込んでいったときに邪魔しないのが一番なのだ。 【西野亮廣(あきひろ)】 p20 対談するとよくわかるが、西野さんの「言葉の力」は並外れている。しかも、いちいち論理的なのだ。 兄・姉がいる三兄弟の次男だから、お下がりが多かった。 そのため、自身で工夫をして遊びの中で「情報編集力」を高めていった。 自分なりに工夫する。自分なりに改良する。自分なりに考える。 これが西野亮廣のマナーとして、子ども時代からしっかりと体に染み込んでいた。 p32 ・ほめられることと、教える側になることはすごく効果がある! 学年で最下位だったぐらい「むっちゃアホ」だった中学生時代。 しかし、家庭教師の先生が西野亮廣のことをむっちゃ褒め、それが嬉しくて勉強自身が楽しくなった。 そして、あるとき先生から、「みんなの前で自分が先生になって、塾の他の子に教える側になってみろ」と言われた。 どんな質問が来ても返せるようにめちゃくちゃ予習をした。 「予習する→教える」を繰り返していく中で成績がグングン伸びて、数学は学年で1位になった! p38 ・オセロで「相手の脳を頭に入れる」ことを学ぶ。 兄ちゃんと僕の「オセロ論」は、「他者目線になったほうが勝つ」ということ。 自分の置きたいところに駒を置くのではなく、相手が「ここに置かれたらイヤだな」って思うところに駒を置く。 対戦するときには、「兄ちゃんの脳みそを一回自分の頭に入れる」という作業をする。 そして次はどこに置こうとしているかを予想して、先回りしてそこに置く。 p64 ・堀江貴文 親の役割は、見返りを求めないパトロンみたいなもの。子どもがやりたいと言ったことにお金を出す。 ただし、投資家ではないから、リターンは求めない。寄付です。 p69~ ・前田裕二 相手が何を考えてそうするのかを、自分のことのようにアタマに浮かべて対処する。 ロールプレイのリテラシーが圧倒的に高い。 p72 3歳の頃に父を、8歳の頃に母を亡くした。 母がいなくなったことがあまりにもショックで、生きる上でのモチベーションを失いました。 親戚に引き取ってもらいましたが、暮らしは決して楽ではありませんでした。 そんな状況をなんとかはね返したかったけれど、8歳や9歳ではバイトすらできません。 不利な環境を自力で乗り越えようとしているのに、「まだ子どもだろう」とそれすら認めない社会に対し、大きな不条理を感じていました。 p77 ・路上の弾き語りを通じて 希少性の観点に着目し、当初はオリジナルソングを歌っていたが、誰も足を止めてくれなかった。 そこで、誰もが知っているカバー曲に切り替え、「あ、この曲知ってる」と最初の興味を示してくれるのではないかという狙いを持った。 あるときお客さんから、「白いパラソルって知ってる?」と尋ねられた。 このとき「知りません」と言えば、そのお客さんとの関係は、ギターケースに入れてくれる数百円のおひねりで終わっただろう。 そこで僕は、「ごめんなさい、知りません。だけど、もし、来週の同じ時間にここに来てくれたら、そのときまでに練習してきます!」と約束をとりつけたんです。 こんなふうに、お客さんとの間に小さい、だけど特別な絆をつなぐことで、価値のある体験を提供できれば人はお金を払うということを学んだ。 「自分がいいと思っているもの」を一方通行で伝えても、中々人の心は動かない。 それより、「相手がいいと思うこと」が何なのかを真剣に考えて伝えていかないといけない! p163 ・「情報処理力」と「情報編集力」 情報処理力は「基礎学力」と同義語。記憶力にものを言わせて、問われた時に早く回答する能力。 一方、「情報編集力」は正解がない、あるいは一つではない課題に対し、自分なりの仮説を生み出す能力。しかもその仮説が他者にも納得できるもの、「納得解」を導き出す必要がある。 p178 ユニークな仕事で、その業界構造や行動を変えてしまうような突出した業績を上げている人に共通するのは、「情報処理力」が高い(=仕事が早くて正確)だけではなく、「情報編集力」も高い(=アタマが柔らかく、未知の問題に対する解決力がある)ことが求められる。 p181 ・情報編集力を鍛える5つの要素 1.コミュニケーション・リテラシー →人の話が聞ける。 2.ロジカルシンキング・リテラシー →筋を通せる 3.シミュレーション・リテラシー →先を読んで行動する、推理能力。これが起こったら、次に何が起こるかを予想する。 4.ロールプレイング・リテラシー →相手の身になって思い、考える想像力。他者の感じ方や考えをどれだけ自分のものとして体感できるかどうか。 5.プレゼンテーション・リテラシー →気持ちや考えを表現できること。

7投稿日: 2019.06.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ10歳までの自分で工夫した遊びの経験こそが大人になってからの創造力を作る。子育て世代におススメの一冊。

1投稿日: 2019.03.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ私は典型的な「上質の普通」だと思う。 希少性を高めるためにどのような訓練が必要か、そして結果変えることができるのか、生涯を通して実験をしようと思えた。 「印象的だった言葉」 ゲーム感覚を身につける ルールを作る遊び 圧倒的な努力 ナナメの関係を豊かにする (親子先生生徒はタテ、友達はヨコ、先輩後輩、血縁関係にない人はナナメ) 情報処理力と情報編集力 (仮説を自ら導き出し試行錯誤を繰り返し納得できる仮説にまで協働的にたどり着ける人材) 子離れ 松下幸之助(成功するまでやめなければいい。やめるから失敗と呼ばれる)

1投稿日: 2019.03.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ何かの壁を突破しようとする人は「根拠のない自信」があるということ。 「根拠のない自信」がつく一因は、子供の頃に誰かから(親に限らず)愛情をいっぱいもらっているということ。 上記についてはなるほどと思ったが、全体的に上から目線が気になって内容は響かなかった。

1投稿日: 2019.03.10 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

肩書がずらずらと立派なものからよくわからないものまでたくさんある著者の経歴をみて「怪しい…読んで大丈夫かしら」と思いつつ購入。 読んでみると読みやすいわりにいいことが書いてある。 著名人の生育歴が本人インタビューをもとにシンプルに紹介されており、興味ぶかいものばかりだった。前田さんの章は、お兄さんの愛情に胸打たれてしまった。きっと前田さんにはお兄さんが、お兄さんには前田さんが必要、とセットでこの世に生まれてきたんだなと思わずにはいられなかった。 愛情を受けるって本当に大事だね。 子どももいる今、私も、ナナメの存在「おじさん・おばさん」の役割をしっかりやらねばと思わされた。そして愛情をたっぷり注がれていることにさえ子供が気づかないくらい、当たり前に愛せたら、きっと子々孫々悪いようにはならないだろう。うーん、親って責任重大!笑

1投稿日: 2019.02.27 powered by ブクログ

powered by ブクログリクルート社出身で義務教育初の民間校長となった藤原氏の子育て論。西野亮廣、堀江貴文、前田裕二、亀山敬司という、今のビジネス界でホットな四人がどのように育てられ、どのような少年時代を過ごしてきたのかを対談形式で紐解いていく一冊。とはいえ、本書の肝となるのは、後半の藤原氏寄稿の第5章と終章の部分だと感じた。「ナナメの人間関係」が人を育てるという話は大いに納得できたし、これからの時代は「情報編集力」が益々重要になっていくことも再認識できた。我が家の息子たちも「根拠のない自信」を持つ人間になれたらいいなあ。

1投稿日: 2019.02.20 powered by ブクログ

powered by ブクログざくっと読んだ。やっぱり、与えられた問題を解く力ではなく、問題を作っていく能力というか、そういうものが必要なんだろうなということを思います。 「四択問題を解き過ぎた世代」という表現が、まさに与えられた問題を解くということを言っていて面白かったです。

1投稿日: 2019.02.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ前田さんのストーリーがめちゃくちゃ感動的で情熱的。中身、思考がかっこいい 亀山さんの物語、読んでよかった 風俗界のサザエさんのような家庭で育った亀山さん。普通の青年の人生物語、価値観を読んでいるようで、面白かった

1投稿日: 2019.02.13