総合評価

(9件)| 0 | ||

| 3 | ||

| 2 | ||

| 1 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ日能研の代表が書いた本。 中味は意外に同感できる部分がたくさんあった。 東京大学の山冨二郎教授の「学びのパラダイム・シフト」の紹介が引用されている。 (1)TeachingからLearningへ (2)個人的学習から協調的学習へ (3)曖昧な社会契約から学習目標達成への契約へ (4)評価の軽視から教育方法・評価の確立へ (5)知識獲得偏重から知識運用重視へ これらのパラダイムシフトは、確かに今の学校教育の枠組みの中では困難な部分も多い。しかし、それを超える意思を持った教師もたくさんいるぞ! 「学校教育というしくみ自体が制度疲労を起こしている。」のかもしれない。制度のメンテナスも必要かな。 ゛進学準備学力”への警鐘と言ってもいかもしれない。

0投稿日: 2016.07.12 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

学力の低下、応用力のきかない若者…(もはや若者ではないが応用力のない私は心苦しい)大学生の学力低下、もはや学究の場ではなくなった大学…現在の教育関連のもろもろが抱える諸問題の原因の1つに「予習病」を掲げるのが本書。 予習病とは!学んできたことに固執し、未知の事柄は避けようとする精神状態、とか。現状に疑問を抱かず自己中心的な世界の中で満足する精神の傾向。らしいです。 仕事でのミスを、担当は私じゃないし、聞いてないし、という理由で心の中で責任を他になすりつけたくなる気持ちは私の中にありますし、それが予習病の病状だといわれると、そうなの!?と思ってしまいましたが。 ……でも私、学生時代に予習とかしたことないんだがな。私のこういう精神の傾向は、予習とは別の、他人に言われた言葉やら読んできた漫画、アニメに影響を受けているんだと自分では考えています。 予習という病 このタイトル、目にした人の興味を惹くという点では秀逸だと思います。でも、本の内容のほとんどがこのタイトルに帰結するというものではない。予習病という言葉をつくり、定義も序章で提示されてこれが重要なんだ!と押しだしてはいるものの。著者の、現代社会人の仕事上の問題点、子供たちの学習態度や応用力の問題点をえぐりとる視点は鋭いと思います。しかし「予習病」という言葉は、それらの問題点を貫き通すほどのものではないなあ、と感じました。あれらの問題の要因はもっと、別の……なにかではないかと。 こどもが自ら学ぶ方法をつかんでいく力をつけるための、アメリカの学校の取組みや、日能研でこらした工夫などがけっこうな幅をとっています。そのへん面白かったですし、教職を目指される方は読んでみるといいかも。 金持ちだけがいい教育を受けられるのはよくない。人材を育成する教育とか、こんなの国防の一環だし、将来的には経済発展にもつながるんだから、文部科学省だけにまかせず、防衛省や経済産業省も奨学金ジャンジャンだせばよい。という旨のくだりはウンウン、とうなずきながら読みました。

0投稿日: 2015.12.08 powered by ブクログ

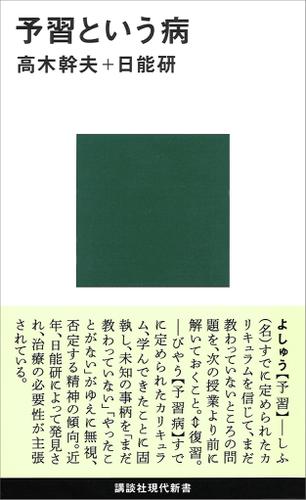

powered by ブクログ著者の高木幹夫氏というのは関東で小学生の子どものいる(かつて持ったことのある)親であればたいてい聞いたことがあるであろう日能研 = 中学受験に特化した私塾の代表。 それにしても誤解を招く題名だ。書面だけ見ると「予習よりも復習が大切」みたいな内容をどうしても想定してしまうが、著者が言う「予習病」というのは、帯に説明があるように、 「すでに知っている領域に固執し、進め方において予定調和を求め、未知の事柄に対して無視したり否定したりする精神の傾向」 のことを指している。 (この要約は私の理解が入っているので、著者の想いと100%正確ではないかもしれません) ※その病に罹っている人の特徴として「いっぱいいっぱいで…」という口癖がある、と著者の指摘。 そういう意味で、この著者の指摘には大変に共感するところがある。 もっと言えば、「生徒」の前に学校の先生たちが著者のいう「予習病」に罹っていると言えるのではないか。日本の、とくに公教育のの学校の多くでは。 と、子どもの教育については、ほんとうに難しい問題で、私自身うまく出来ている自信は全く無いので、批判めいたことを書くことはこれ以上は控えておきますが、考えてみれば「学校」に限らず、日本社会全体が「予習病」に罹っているとも言えるやもしれません。 最後に著者が書かれている、「予習病」の対義語にあたる精神の傾向、姿勢を引用しておきたく思います。 【未知への準備】 予測できないものに出会っても、しっかりと向き合い、必要な対応ができること。また、新しい未来をつくるために、自分ができること、今はできないことをいつも確認しておくこと。 …御意。

1投稿日: 2012.04.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ日能研の代表、高木さんの素晴らしい思想が凝縮されており、 今の日本の教育のみならず、世界に目を向けた発想であるので 予習という概念をもう一度考え直すいいきっかけとなるのではないかと読み終えて思った。

0投稿日: 2011.04.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ[ 内容 ] [ 目次 ] 序章 予習病が日本を滅ぼす? 第1章 学習指導要領と予習 第2章 福澤諭吉は予習をしたか? 第3章 変化のなかで 第4章 答案はまっさらでいい 第5章 ハナバツの思想 終章 「いっぱいいっぱい」なんてない [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]

0投稿日: 2010.11.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ#13#14#16#36#42#48#51#61#65#69#81#83#86#90#93#106#111#117#118#122#131134#136#138#142*168##177#178#195#198#201#208#209#210#215#216#216#219#221#222 35min.

0投稿日: 2010.06.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ|序章 予習病が日本を滅ぼす? |第1章 学習指導要領と予習 |第2章 福澤諭吉は予習をしたか? |第3章 変化のなかで |第4章 答案はまっさらでいい |第5章 ハナバツの思想 |終章 「いっぱいいっぱい」なんてない うーん、面白い。 日能研で教育に関わってきた視点が、なまなましいですね。 ちょっと文章がかたく、一部眠くなりますが(笑)、全体をぜっと眺めてから ポイントだけ抜き出すようにするといいかもです。 人を教える立場の人は、政府の方針含め、大局観を持たないといけないんですね。

0投稿日: 2010.05.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ日能研、面白いことしてるなー(採点方法)と感動さえしました。答案をすぐ返してあげる、というのは、私もぜひやりたい事だったから、めちゃくちゃ賛成ですね。ただ、予習をしてくるな!なんていう先生、いるのかな~。私も予習されるとやりづらいことはあるけれど、別にそれは「してきてはいけない」と怒ることではないし、筆者がいうように教師の力量が足りないことを証明してるようで、避けると思うんだけど・・・。(生徒に見破られそうじゃないか) まあ、何年かやってたら、「この解き方でもよいか」なんていわれても、「いい」「悪い」もはっきり言えるし、どうして今その解き方をしないかなどもはっきり示せると思うんだけど…。PISAの話や、未来学力の話、グループワークの話などは、とても興味深かった。けど、本としては全体的に何を一番言いたいのかがわかりづらく、散漫だったかな。

0投稿日: 2010.04.18 powered by ブクログ

powered by ブクログできる人 ・決められたことをスピーディかつ間違いなく処理する。 ・不測の事態に今まで学んだことを最適でなくても、ともかく組み合わせて対応する。 福沢が非凡なのは、どうせならアメリカに行ってやろうと思う、そのためにあれこれ工夫を凝らすことです。 社会人基礎力 ・前に踏み出す力 ・考え抜く力 ・チームで働く力 教育を投資でなく、消費として考えると文化の問題になる。何にお金を消費するかは個人の価値観による。

0投稿日: 2009.12.05