総合評価

(32件)| 8 | ||

| 16 | ||

| 7 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログとにかく色んな角度から褒める 問題行動は性格ではなく行動の特徴。危険なクセは絶対できない状態に。手を振りほどいて走り出すなら、絶対に振りほどけない繋ぎ方を練習。歯磨きは、にっこり笑ってしっかりホールド。「なんで?」は無駄なので、代わりに具体的な行動を示し、そのための環境にアプローチ アメとムチではなく、アメかアメ無しか。特権は剥奪しても良い。特権の剥奪を予告したらちゃんと守る。その代わり、再チャレンジする機会を与える 初期は外発的動機付けでも良い 具体的な育児目標を決める。「お友達の悪口を言うのではなく良い所を見つけられるようになる」など

0投稿日: 2025.05.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ基本的な部分は同感も納得もするが、一部モヤっとする部分があった。 第2章や第3章でちらほら登場する、親が主導権を握って、子供に強制する、子供を矯正するようなしつけ方法だ。 我が家における、子供にどのようになってほしいかというビジョンは、 「自分の頭で考え、自分で目標を立て、実行し、目的を達成できる人間になる」 「常識や慣習、世間一般に囚われず、自分の心に従った幸せを追い求められること」 であるため、我慢が出来るように教えるのがとても難しい 我慢させないわけにはいかないし、一方で我慢を強く強いると自主性や創造性が減る。 本書の案が悪いとまでは思わない。死や大けがなどの危険につながるようなクセは絶対に避ける必要があるし、それに対し紹介されている方法も確かに効果があると思う。 まず「我慢をする」「協調性を持つ」「いうことを聞く」という型を身に付けた上で、破離に進む、という考え方が落としどころのように考えられるが、幼少期に染み付いた思考・感情の反応は後から打ち崩せるのだろうか。 私は幼少期には暴力を持ってかなり強くしつけされ、我慢することを徹底的に覚えた。 一方、妻は幼少期から常に褒められ続け、欲しいものは何でも与えられ、やりたいことも全てさせてもらえてきたという。 客観的に見ると、私は比較的協調性もあり一般的な素養を持っているが、仕事における成果は芳しくなく、常に満たされない思いを抱えている。 その一方で、比較的我が儘で自己中心的で協調性がないとされる妻は、仕事で高いパフォーマンスを発揮し、やりたい夢も全て自力で叶え、豊かで幸福を感じ、自己肯定感もこの上なく高い。 単純比較すると、どうも従来の「我慢」や「しつけ」や「協調性」、人の言うことを聞く「従順さ」のようなものは、本人の幸福はもちろん、現代社会での報酬に繋がる成功に対し、ネガティブな影響を与えてしまうように感じる。 本人の身体的才能や趣味嗜好、それに時代ごとに求められる素養が異なるため一概には言えないが、もし受動性と能動性に順位をつけるのであれば、能動性を優先する方が良いように思う。 歯磨き、人の物を奪う、叩く、学校に行かない、勉強しない、ご飯を食べない… 完全に自由にさせることは出来ない。しかしその線引き、匙加減は微妙で、そこに自分はもちろん、世の中の父母は多く悩んでいるのだと思う。 脳の仕組みやゲーム理論的観点では、挑戦はおよそ4回に1回成功するくらいが、報酬系を最も活発化するという。 本人の要望が通る部分と通らない部分。特に、損害が出ないような、他者への悪影響、例えば「遊んでくれ」に対して、忙しくて親が対応できないケースや、「ご飯を食べずに遊び続けたい」に対する強制度合などは、25%程度は軟化した対応をするのがバランスが良さそうだと個人的には考えて実践中である。 少なくとも、本書で何度も書かれているように、笑顔で、ユーモアを持って、ムチを与えずに対応する、という姿勢が必須だろう。

2投稿日: 2025.01.08 powered by ブクログ

powered by ブクログよくある事例をもとに、どのような対応をするとより良いのかが分かりやすく書かれていた。 子供のあれこれを変えたいなら、親がまず変わらなければならないことを、改めて認識することができた。 子供への対応の選択肢が増えたので、定期的に読み返して自分に染み込ませたい。

0投稿日: 2024.02.21 powered by ブクログ

powered by ブクログとてもよかった。Q&Aになってるところは身近な質問に対して細かく回答してくれ、不登校や学校へ行きたくない の悩みにも書かれておりとても参考になりました。子ども扱いするのではなく 一人の人間として尊重し、子どもに接していきたい。

0投稿日: 2023.11.15 powered by ブクログ

powered by ブクログスモールステップで褒め上手に! 言葉にすると簡単なようだけど、 なかなかできていない自分がいた。 出来て当たり前というスタンスだと 褒めポイントを逃してしまう。 親が褒めたと自覚するだけでは足りない。 子どもが褒められて嬉しそうな顔だったり、 満足しているといった反応があってこその 『褒める』なのだ。 大袈裟にでも褒めて褒めまくる。 そうすることで子どもの行動に変化がある。 実戦あるのみ!!

0投稿日: 2023.09.26 powered by ブクログ

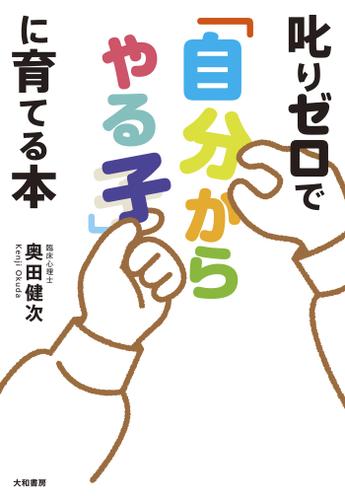

powered by ブクログ筆者は「応用行動分析学」が専門で多数メディアに出演している。「子育てブラックジャック」と言われたことも。 そんな、子育てのプロが届ける、「親が叱らない」ための子育て本。「叱らない」と言っても甘やかすわけではなく、むしろ厳しい事も沢山書かれている。 本書では、専門的な言葉を使わずに、実例を交えながら書いてあるので、行動分析を全く知らない人でも、非常にわかりやすい。むしろ、僕は更に行動分析学を学びたくなった。それほど行動分析に魅力を感じた。 本書は、子育中のママパパ皆に読んでもらいたい本。僕にとっても、今後何度も読み返したい本。正直、気になった内容があまりに沢山ありすぎるので、特別気になった内容を抜粋。 ◼️ やってほしい行動の直後に「子どもにとっていいこと」を伴わせ、 やってほしくない行動の直後に「子どもにとって嫌なこと」 「面倒なこと」を伴わせていけばいい →良い事とは褒める事やご褒美。ご褒美もどんどんものを使って良い。 嫌なことは、子どもの基本的な人権を保ちながら、特権を喪失させる体験がいい。伝えるだけでは無く、ちゃんと行動で示す。親として一貫性を保つ事が大事。これは、"アメとムチ"では無く、"アメとアメ無し"の考え方。 ◼️約束事で教えようとすると、「褒め」からどんどん遠ざかってしまいます。そこが約束事をもうけることの落とし穴。 →たしかに。約束事を決めるときは本当に守ってほしいことを、親と子どもで厳選することが大事。 最小限にしておく事で、子どものプラスアルファの気持ちや行動を引き出すことにも繋がる。決して約束事で子どもをがんじがらめに縛らないこと。 ◼️子どものよくない行動を「性格のせい」「遺伝のせい」と考えると、「もうどうしようもない……」と絶望的になります。しかし、「行動の特徴」と考えることで、とたんに運命論から解放されます。可能性ばかりが広がります。 →この考え方は、アドラー心理学の目的論に似ている。子どもの行動を決して性格のせいにしない!行動の特徴と考えて、親から、改善策をどんどん出していく!子どもの未来を照らす考え方で、僕は大好きだ。 ◼️ リアルな体験(獲得したり、失ったり)を積んでいくことが、親子の育ちのために最良のトレーニングになるのです。言葉で「やっていいこと、いけないこと」を伝えるだけの子育ては、ていねいなように見えても「手抜き子育て」で、虚しいもの。 →伝えるだけでは甘い。行動で示していないので。厳しい事が書いてあるが、親から行動でちゃんと示す。一貫性をもって行動で示す事で、子どもに伝わる。子どもの将来に役立つ。 ◼️ 大人には、子どもの「特権」を奪う権利があります。「特権」は、「守られるべき子どもの権利」とは別のものです。 →この章で、子どもの権利を守りながら、どういう"アメ無し"の対応をすれば良いかがわかった。 例えば、子どもの食事は基本的権利。一方で、デザートは特権。なので、食事抜きでは無く、デザート抜きにする、など。 如何でしたでしょうか。 是非、読んでもらえると嬉しいです。

1投稿日: 2020.10.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ子供がまだ1歳なりたてなので、この手の本は初めて読みました。 子育てをしていく中で、徐々に言葉を理解し自我を持ち、どんどん変わりゆく様子を見ていて、私自身も成長していかなければならないなと感じ、子育ての方針を自分の中に作れればと思って読みました。 比較対象がない中ですが、本書では下記が心に残りました。これからの育児の参考にしていけたらと思っています。 ・親が主導権を持つ ・親がブレてはいけない ・親の考えが子に影響をおおきく与える ・子供の基本権利と特権を一緒にしてはならない。特権を剥奪する権利は親側にある ・エサで釣って動機付けをしてもよい。ただしやり方とタイミングと与えるご褒美は子供をよく見て最適なモノを。 子供を尊重する育児方針が目立つ昨今、結構厳しい内容も書かれていました。 そして総じて親に対しての口調がキツイ本だと感じました笑 まずは親が子育てに腹を括って挑まないといけないということですかね!勉強になりました。 子育てのこれからを考えるにあたって一読の価値はあるかと思いました。

0投稿日: 2019.03.29 powered by ブクログ

powered by ブクログこどもに選ばせる生活をしているので、要求が通らないことは少ない。要求が通らないと泣き出すことが多く、自分の思い通りにはいかないときにはどうするのか、経験させないと、と感じた。ダメなものはだめ、一貫性をもつ、こどもとの会話をなおざりにせず、怠らないようにしよう。終盤の学校に行きたがらないときの対処法はこどもが小学生になったら読み返したい。

0投稿日: 2019.03.07 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

『子育てプリンシパル』が行動分析学による軽い育児エッセイであるのに対して、この本は行動分析学による育児マニュアルだ。 (例) ・片付けを教えるには10個片付けるとしたら親が7個片付けて、子供に3個片付けさせる。そして子供を大げさなぐらい褒める。 ・約束を破ったことを叱るより、約束を守ったことを大げさに褒める ・「できて当たり前」と考えずに、徹底的に褒めて強化する ・子供の執拗な性器いじりは、性器をいじった後に必ず手を洗わせるなど「面倒な行動(嫌子)」を与える ・電車で騒ぐ子供だったら、騒いだら即座に電車から降りる。 電車で騒いだら必ず降ろされると学習させる ・性格や遺伝のせいにせずに、具体的な行動を特定して対処する ・どんな子供に育ってほしいか、具体的行動として言えるようにする (△やさしい子、◯電車で席を譲れる子、◯弟の面倒を見られる子 など)

1投稿日: 2018.08.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ行動分析学の先生の子育て本。 かなり実践的で、効果ありそう!と思った。 建前だけの育児書よりは役立ちそう。

1投稿日: 2018.06.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ飴と飴なし。脅しではなく本当に実行する、親も約束を守る。結局のところ、親もリスクをとります。本当に旅行に行けなくなるかもしれないのだから。予約していたレストランを何も食べずに出なければいけないのだから。子育てって親もある程度の覚悟を持って腹をくくらなければいけないのですね。

0投稿日: 2017.06.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ片付けなさいと言っても片付けてくれないときどうする? →おもちゃが10個あったら、最初の7個を片付けてあげて、残り3個を片付けさせる、で、めちゃ褒める、そして喜ぶんでみせる。次からは5個。、って感じで最後は自分から片付ける。、らしい。なんかそれっぽいっちゃそれっぽいなあ。やってみよう。

0投稿日: 2017.01.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ叱る教育がいいのか? 誉める教育がいいのか? 本書は、行動分析学を基にしたもので、タイトル通り誉めることを推奨するもの。 叱るか叱らないかと言うことよりも、重要なのは、主導権は親が握っていると言うことのようだ。子供の主張を優先するあまり、子供が自分勝手に成長し、結果として自立できないということも多いように思う。そうならないためにも、本書は一つの解決策を提示してくれているように思います。 社会的な名声を得て偉くなることももちろん大事な要素ですが、それよりも、先ずは自立している大人になることが先です。自分からやる子に育ってほしいと願う方に一読してほしいです。 書評ブログ『続・本でもって』内のレビュー http://booklife.hatenablog.com/entry/2015/09/09/151329

0投稿日: 2015.09.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ分かりやすく、読みやすい。どれでも一つ実践する事ですぐに効果があげられるだろう。スネたら損をする。モノで釣っても良いが、やり方がある。納得できない事にも従わせる。失敗しても、チャレンジした事を褒める。

0投稿日: 2015.06.22 powered by ブクログ

powered by ブクログいいことかいてあった。 誉めまくる。会話の主導権を握る。 アメとアメなし。←これが一番難しいけど、頑張ろう。大丈夫!父さんの真似してればきっと大丈夫!ぶれずにいこう!

0投稿日: 2015.05.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ読みやすいです。 褒めたり、叱ったり、 親として、長ーい目でみたビジョンを持たねばっと 反省させられました。

0投稿日: 2015.01.03 powered by ブクログ

powered by ブクログどうせあれでしょ?「褒める」とか「頭っから否定しない」とかそうゆうことでしょ?と思っていた私。 前半は「褒めまくり」推奨。 天狗になったらどうすんのよ。と思いつつ。 褒めまくり育児、結構楽しいのでまずは良し。 だよね、そうゆう本だよね。といい気になってると途中から雲行きが変わってきました。 それもそうだけど、例えば「お手伝い」。 他では「簡単でいいので役割を与えて褒めましょう」っていうのをよく見ます。それもいいんですけど、役割を与えてしまうと。「それ、やったからもうイイ」っていう子になっちゃう危険性もある。役割はなくても困ってる時には手を貸すという芽を育てましょう。みたいなことが書いてある。 それってマニュアル的な「こんな子育てすればOK」じゃなくて、いつも子供の気持ちや興味にも臨機応変に対応できないと思う。 それとか、例えば「楽しみにしていた家族旅行」、約束していたのに子供が電車で騒いでしまった・・・そんなときはどうする?ドアまで連れて行って「静かにしないと下りるよ」と脅す?でも本当に静かにならなかったら?せっかく予約したホテルも、レストランもすべてキャンセルして本当に引き返す?答えは本で。 親がガツンと電車を降りたら・・・子供は親や年長者をナメるような人間にならないだろうな。 ま、子育てには 「これやっときゃOK的マニュアルはない。」 「いつも腹をくくらないといけない。」 ってことを肝に銘じました。

0投稿日: 2014.12.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ夏の研修(というか講習)で、著者を知った。 子育てブラックジャックの異名を持ち、ブログも連載しておられます。けっこうくどいので疲れているときにはおススメしません。 現在関わっている生徒の課題解決のヒントを探したくて読んだ。 ポイントは ①権利と特権は別物 ②アメとムチを使い分けるのではなく、アメとアメ無しを使い分ける の2点かな。 この2点を軸に、様々な問題行動ケースの改善方法を紹介している。 全てを実行するには、ものすごーーーく気力や体力を使う。中途半端じゃダメ。こちらも真剣勝負。「極論だ!」といえばそれまでだけど、著者がたくさんの実績を持っているのも事実。 私は生徒の母親にはなれません。だけど、子育てのお手伝いくらいならがんばります。 育児書なので、読みやすいです。

0投稿日: 2013.12.30 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

行動分析学の『メリットの法則』を書いた奥田さんの著書。 子育て中のお母さん向けに、行動分析学の専門用語を使わずわかりやすく書かれている。 『メリットの法則』や『行動分析学入門』を読んでからだと物足りないが、入門書として、忙しいママたちにぜひ読んで欲しい、子育ての基本姿勢が書かれている。 人間の性格は印象や周りの人の評価で決められてしまっていることが多い。それは本人もそう思ってしまう可能性すら秘めている気がする。 でも、「人の性格が違う」で終わりではなく、「行動が違う」と考えると確かに次ぎに打つ手は思いつきそうな気もする。

0投稿日: 2013.12.05 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

「ほめることが大事」というのはどの育児書でもよく言われますが、「効果的なほめ方」についてちゃんと言及してくれているのに出会ったのは初めてです。「ほめられた時に子どもがうれしそうにしているか」を確認することを意外とやってなかったんですよね。 で、この本の1章を読み終えた直後、お片付けをした次男を思いっきりほめてあげ、嬉しそうにしたのを確認。以後、時々ではありますが少しずつ自分から片づけをするようになってきました。 そのほか、「学校に行きたくない」と言った子どもの対処や「物で釣るという方法を使う場合のいいやり方と悪いやり方」など、参考にしたいことがたくさん。図書館に返却前にEvernoteに重要なことをまとめておこうと思います。

0投稿日: 2013.11.21 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

○臨床心理士の実学者である奥田氏による、行動分析学に基づく教育関する著作。 ○具体的な子育て(しつけ?)に関する相談事例を元に、質問への回答という形で、著者の考えやアドバイスを紹介。 ○「アメとムチ」ではなく「アメとアメ無し」との考え方など、当たり前にやってしまいそうなことを、行動分析額の観点から客観的に指摘、解説。 ○単純に「甘やかす」とか「厳しい」といった判断基準ではなく、子どものそのときどきの行動・状況を分析し、「なぜそのようなことをするのか」を「自問自答(口に出してはいけない)」したうえで、望ましい対応をする必要がある。分かっていても難しいと思うが・・・ ○著者のいう「どういう大人になってもらいたいか」という問いへの答えを考えることこそ、子育ての基本であるということを再認識。

0投稿日: 2013.11.12 powered by ブクログ

powered by ブクログたくさんの「そうそう」といった具体的な事例が出てきます。全体のコンセプトとしては、親のすべきことは辛抱強くできるのを待つこと、よいことを積極的にほめること、親からの目線、目先のことでなく、子どもにとって長い目で見て何がほんとうに大事なのか考えていますか?と問いかける本です。実践のハードルは正直高いですが、教育を見つめなおすために良い言葉、事例が豊富です。親が成長するための本かもしれないですね。

0投稿日: 2013.07.07 powered by ブクログ

powered by ブクログペアレントトレーニングの実践版かなと思われる内容で、すごく参考ななった。 小学校入学後にも、また読み返したいと思った。

0投稿日: 2013.04.27 powered by ブクログ

powered by ブクログいつも子どもを怒った後に自己嫌悪。 そりゃ~叱りゼロで、自分からやる子になってくれたら どんなにいいか!! と、タイトルに魅かれて読んでみました。 内容は簡潔に言うと 子どもの良い点を褒めること! 性格ではなく、行動として見て なぜその行動をしてしまうのかを考える。 この本では アメとムチではなく、アメとアメなしという育児法が 分かりやすい例で書かれていて 今までで一番納得できました。 今まで同じように書かれている コーチング本や育児本を読んで 分かったつもりになっていても、 実践できていませんでした。 子どもに何回注意しても、 何回説明しても変わらなかったのは 子どものせいではなく、 私が変わらず成長できなかったから。 今から子どもにも自分にもよい育児に変えよう! と強く意識が変わりました。 少し実践しただけで効果もてきめんでした。 「自分からやる子に育てる本」というタイトルですが、 むしろ子育てをする保護者を指導して成長させる本だと思います。

0投稿日: 2013.03.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ色々読んだ育児書の中では具体的に実践方法が示してあるので、とてもさんこうになった。 今すぐから始めれるものから、遠く将来を見据えてのものまであって、忘れそうになったら読み返したい一冊です。 「片付けられる子」にの一歩は目からウロコ! 早速実践をはじめてみて、効果が見えてきたのでこれまたビックリだった。

0投稿日: 2013.03.11 powered by ブクログ

powered by ブクログテレビでこの人のドキュメントを見て、読んでみた。子育ての方法というか心得を分かりやすく書いている。なるほどと思ったのは、どんな子にしたいかという子育てビジョンを具体的に持っておくことが大切だというところ。それがあると、目先のことに惑わされず、長期的視野で子育てできると。たいせつなことです。y

0投稿日: 2013.03.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ⭐3.8^ ^ 文字大きめ読みやすくあっという間に読めます^ ^ お子さんを(あらゆるタイプ)褒めるポイントやタイミング、関わりのスタンス等、例もあげて具体的に書かれています。

0投稿日: 2012.10.18 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

『叱る』よりも『褒める』ことで子どもを育てよう~という内容です。 子どもって、毎日やって欲しくないことばっかりやっているもの。叱ってしまうのって手っ取り早くて、怒鳴りつけて子どもが言うことを聞けば自分のイライラも解消されたりするけれど、そこをぐっと我慢して褒めるって…結構辛い…。 褒めるためには子どもをよく見ていなければならないし、親としては我慢がしんどいけど、褒められて出来るようになるならやっぱりその方がいいことだよなぁって思います。 以下本文より抜粋 やってほしい行動の直後に「子どもにとっていいこと」(親の褒め言葉など)を伴わせ、 やってほしくない行動の直後に「子どもにとって嫌なこと」「面倒なこと」(遊びを中断させるなど)を伴わせていけばいいのです。 約束を破ったときに叱るよりも、できたときに必ず褒める方が効果的です。 子どもが真剣にやったことなら、褒めポイントを探して百通りの言葉で褒めましょう 子どもが約束を破ったときにはイエローカードではなく、レッドカードを出しましょう 例:車内で騒ぐなどの問題行動が見られた時に「今度やったら電車を降りて帰る」と宣告したならば、本当にそれを守ること。 親が本気でやらなければ子どもは破っても許されると思ってしまう。脅しで逆効果。

0投稿日: 2012.06.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ行動分析学に基づいた、しつけ、ですね。 内容を読むと確かに叱ってはいませんがなかなか厳しい事も書かれています。実際行動しようとするとかなり精神力が必要かと…。 日常に取り入れられそうなところを抜粋して実践してみましたが効果はありました。

0投稿日: 2012.06.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ叱らないで子育てする方法はないかなー、と思っていた時に出会った本。 「叱らない」と言うと、「甘い」と言われがちですが、ところがどっこい、どきっ!とするほどの厳しい対応も示されています。 叱らないけれど、必要な場面では毅然とした「大人」を示すこと。「アメとムチ」ではなく、「アメとアメなし」で対応すること。それを実行できる大人がどれくらいいるのだろうか、と思いました。 そして、「子どもをしっかり観察すること」。 子どもの行動を観察し、タイミングをつかんでしっかりと褒めること。 普段から手間と時間を惜しまずに子どもと向き合っていくことの大切さを教えられました。 「叱らない子育て」、今日から実践していこうと思います。

2投稿日: 2012.03.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ子供がいない、心理学のプロが書かれた育児本です。 それが良かったかもです。大体、育児本は、子育て経験のある方が書くことが多い、私が読んできた中には多かった?のですが、何かしら客観的でない点もあり、、 それはそれでいいんですが。 人の心のプロの話は、かなり参考になりました。 家庭の中で社会のルールを守る練習をする、というところに、とても共感しました。 分かりやすくて、いい本だと思います。

1投稿日: 2012.02.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ奥田先生の最新書。今回もかなり期待したが,残念ながら期待を超えることはなかったです。というのも,K先生とタッグで書いた本のほうが,私にとって衝撃が大きかったからです。ですが,今回は専門書というよりも一般向けというよりもお母さん向けに書かれたものであり,かなりわかりやすく今にでも試したいと思わせる書きっぷりで,ここらへんはやっぱこの人すごいなと思わせる。問題への対処を書いているだけでなく,生活で出てくるその先の問題までも見越して書いてあるところは,さすがとしか言いようがありません。料金もめっちゃリーズナブルで,セルフケアを唄って3000円とかで販売しているしょうもないものとは全く違う。衝撃度がもうちょい欲しかったという気持ちをこめて☆4つ。

2投稿日: 2012.01.21