総合評価

(4件)| 2 | ||

| 0 | ||

| 0 | ||

| 0 | ||

| 1 |

powered by ブクログ

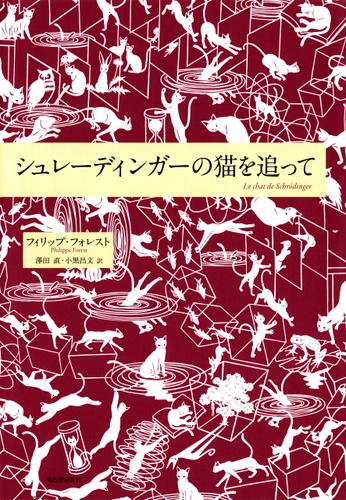

powered by ブクログ作品紹介・あらすじ 生きていて、かつ死んでいること。 姿を現す前に、立ち去っていること。 二つの状態をあわせもつ猫とは、 言葉の別名だ。 ある夜、庭の暗闇からふいに現れた一匹の猫。 壁を抜けて出現と消失を繰り返す猫は、 パラレル・ワールドを自在に行き来しているのか。 愛娘を失った痛みに対峙しつつ、量子力学と文学との 接点を紡ぐ傑作。 ***** 作品紹介を読むとSFっぽい印象を受けるけれど、SFではないし、いわゆる起承転結のある物語でもない(実際には起承転結はあるのだけれど)。小説と読んでいいのかどうか躊躇するけれど、こういう小説もありだよ、と言われれば「そうだな」と頷ける。だから小説なのだろうけれども、哲学書のようでもあり、詩的でもある。それら全体をオブラートのように量子力学で包み込んだような作品。 最初の20~30頁を読んだところで「ああ、自分には難解すぎる」と思った。ちっとも面白くないし、なんだか訳の分からない衒学的な戯言を呟かれているようで、本当に居心地が悪かった。 ところが、なんとか我慢して読み進めているうちに、どんどんこのユニークな世界に惹かれていき、気が付いてみるとまるで中毒患者のようにこの世界にどっぷりと浸かっていた。 僕は以前、量子力学にちょっと興味を持って何冊か関連本を読んでいたので、量子力学のことはある程度知っていた。「量子力学って何?」と訊かれても、簡単な説明はなんとかできる。でも最終的には「結局量子力学とは全く理解できない世界」ということに落ち着く。 この「シュレーディンガーの猫を追って」は特に量子力学のことを知らなくても、面白いと感じる方もいると思う。でも量子力学の基本的なことを知っていたほうが何倍も面白く感じられ、そして胸がしめつけられるような感情を抱くことができる。知らないのと知っているのとでは、面白さの感じ方に差が出ると思う。 シュレーディンガーの猫とは、物理学者エルヴィン・シュレーディンガーが提案した思考実験のことで、量子力学の「重ね合わせ状態」という概念をマクロの世界に拡張したもの。 「重ね合わせ状態」とは、ミクロの世界、つまり粒子が複数の状態を同時に持っているように振舞う現象のことで、観測者によって観測されるまで、その粒子がどの状態にあるかは確定されず、すべての可能性が重ね合わせとして存在し、観測によって一つの状態に収束する、という概念のこと。例えば電子のスピンが「上向き」と「下向き」の両方の状態にあり、観測者が観測した時点で「上向き」になることもあれば、「下向き」になることもある、という状態。この「上向き/下向き」という状態が同時に存在するように振舞うという概念を極端に拡張すれば「存在する/存在しない」「生きている/死んでいる」という状態が同時に存在することになる。この「重ね合わせの状態」はミクロの世界で実験的に立証されており、量子コンピュータなどにも応用されている。ちなみに「観測されるまで確定されない」という概念は「コペンハーゲン解釈」といわれている。 シュレーディンガーは、この「重ね合わせ状態」という概念がマクロの世界にまで適用されると、いかに奇妙な結果になるかを示すために「シュレーディンガーの猫」という思考実験を提案した。 実験の方法は以下の通り。 密閉された箱の中に、以下の装置を入れる。 • 放射性物質(例:ラジウム) • 放射線検出器(ガイガーカウンター) • ハンマーと青酸ガス入りの瓶 • 猫 仕組みは、放射性物質が崩壊すると、検出器が反応し、ハンマーが瓶を割って青酸ガスが箱のなかに放出される。そして猫は死ぬ。 ただし、放射性物質が崩壊しなければ猫は生きている。 この時、「重ね合わせの状態」を適用するならば、「放射性物質が崩壊した状態」と「崩壊していない状態」が同時に発生していることになり、観測者が箱を開けるまで「猫が生きている状態」と「猫が死んでいる状態」の両方が同時に存在することになる。 シュレーディンガーは、「量子力学の重ね合わせ状態をマクロな世界にそのまま適用すると、いかに奇妙で直感に反する結果になるか」を示すためにこの思考実験を提案した。これは、当時主流だったコペンハーゲン解釈に対する批判的な問いかけでもあり、「観測されるまで状態が確定しない」という考え方が、猫の生死のような明確な事象にまで及ぶことの不合理さを浮き彫りにするためのものであった。 長々と量子力学の概説を述べてきたけれど、乱暴にまとめてしまえば「存在する/存在しない」「生きている/死んでいる」といった複数の可能性が、観測されるまで同時に重ね合わせとして存在している、というのが量子力学の基本的な考え方(コペンハーゲン解釈)になる。 この前提を念頭に置いて本書を読むと、物語の曖昧さや詩的な飛躍が、単なる幻想ではなく、量子世界のリアリティとして立ち上がってくる。面白さも、胸に迫る感情も、何倍にも増すように思う。 これらの量子力学の概念を踏まえた上で僕が最も胸を打たれたのは、著者が小説を書こうとした動機と量子力学、特にコペンハーゲン解釈がマッチしていると思われる場面。彼、フィリップ・フォレストが小説を書こうとした主な動機は、4歳で亡くなった娘との喪失体験を言語化し、向き合うためだった。フォレストは愛娘を小児がんで亡くしている。そのことは本書にも何回か登場する。そして本書の中には、そんな愛娘の遺品が収納されている多くの段ボール箱が登場する。本書の主人公(フィリップ本人だと思われる)はその箱を開けることができない。中を見るのが辛い、ということもあるのだろうけれど、コペンハーゲン解釈にこじつければ、箱を開けるまでは愛娘は「生きている」状態と「死んでいる」状態が「重ね合わせの状態」として存在している。開けてしまえば、つまり観測してしまえばどちらかに決定してしまう。これはミクロの考え方。ところがシュレーディンガーが疑問を呈し、「シュレーディンガーの猫」の思考実験で提案した概念によれば、マクロの世界ではこの「コペンハーゲン解釈」は不合理な概念になる。つまり愛娘は既に死んでいる、という事実に突き当たる。箱を開ける作業というのはその事実にきちんと向き合うことに相違ない。だから主人公は箱を開けること(ミクロで言えば生死を決定する、マクロで言えば死を事実として認める)ができないでいる。僕はそう解釈した。そしてそう解釈することは、とても深いところまで心情を揺さぶる悲しみに満ちることになった。 いずれにしても、本書はとても実験的で(量子力学と文学の融合)、ユニークで感情を大きく揺さぶられる作品だった。難解と思われる方もいるかもしれないし(量子力学そのものが難解)、的を射ていないフワフワした中途半端な印象を持たれる方もいるかもしれない。かなり好き嫌いがはっきりする作品のように思えるが、それだけ独自性の強い作品だと思う。今のところ、今年(2025年)読んだ本の中で最も印象に残った一冊。

0投稿日: 2025.11.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ例えば、堀江敏幸の小説のように。あるいは蜂飼耳の散文のように。流れる言葉の連なりの中に、作家の思考の断片が幾重にもオブラートに包(くる)まれた状態で見つかるような文章に、惹かれる。フィリップ・フォレストはそんな文章を書く作家のひとり。 例えば草むらの中に転がる軟式野球のボールの白さにはっとするように。今まで歩を進めていた草原とは隔絶した物語がその白さの佇まいから流れ出すように。文章の森の中にそっと配置された思考の断片に潜んでいた別の言葉の連なりが想像され、思考が繋がる感覚を得る。しかしそれは龍安寺の石庭に置かれた庭石のように観察者の意図を寄せつけぬようでもある。加えて、石の配置の意味するところを量りかねるだけでなく、存在そのこと自体に気付かない思考の断片もまた幾らでも草陰に埋もれて散らばっている。目に見える言葉の辞儀通りの意味をいくら汲み取ったと思ってみても、自分はフィリップ・フォレストの綴った言葉の何を読み得たのかといつも不安に思う。 『彼の話をするときになぜ「戻ってくる者」という語を必要としたのか、じつのところ、わたしにはよくわかっていた。そして、庭にあの猫が出現するのを見た「最初のとき」から、シュレーディンガーの有名だがかなり難解な「思考実験」のことを考えた理由もよくわかっていた』―『反=猫という仮説』 失った娘=黒猫、という心象を巡るエクリチュールの輪舞。還元主義的にこの物語の言葉の連なりを分解してみれば、量子力学的実在の意味と夜闇の中に現れ消える黒猫の物語、そして大きな痛みを共有しつつすれ違う夫婦の暮らし、ということになるだろう。しかし作家の試みは、言葉の大部分が費やされる量子力学的な現実の解釈の探求の中に、喪失の痛みを紛れ込ませること。それをまた俯瞰して見つめるように陰と陽の間を行き来する。物語の歩みはどこまでも散漫かつ緩やかで、シュレーディンガーの人生や、エヴェレットの解釈を巡るエピソードなどを織り交ぜながら、言いたいことの核心には触れずに進んでいく。密やかな徴の中に込められた幾つもの意味の欠片が、結晶の中で屈折し散乱する光ように無数の思考となって引き出され、輪郭が明らかだった筈の一つの言葉の濃度をどこまでも淡くする。そして、連なった言葉の行く先は、断章ごとに霧散するかのよう。波紋の消えた水面に元の波紋の痕跡を見出そうとするような哲学的思考の様式は、禅を経て陰陽へ至りやがてシュレーディンガーの猫の生死についての思考に再び戻ってくる。そこにフォレストの祈りを微(かす)かに認めることができる。 『だからこそひとは、せめて自分の飼い猫に、師の姿を見出そうとする。そして、人生の稀に見る相対性を諭す、意義深くも言葉を伴わない唯一の教えを授かるのだ。(中略)猫は、虚無と戯れ、震える大気を目で追い、物影として見える亡霊を狩り出し、獲物と影を交換し、今度はその影を顧みずに、いっそう捕らえがたい何かへと目を向ける。こうして猫は、世界の不条理を白日の下にさらけ出し、そこに何かしらの意味を見出そうという意図の滑稽さを暴き出す』―『「わたしたちの畑を耕さねばなりません」』 十五年の時を掛けても昇華させることの出来ない思い。あり得たかも知れない現実をコペンハーゲン派的世界観の中で一つの現実と納得することで得た一瞬の安堵のようなものは、そのあり得たかも知れない現実に生きる自分自身の分身の意味を丁寧に理解することによって、たちまち霧消する。そして「逢ふ魔が時」である「たそかれどき」から始まった物語は、明け方の光が蒙を啓くかのように全てが元の形に戻り閉じる。「たそかれどき」や「かはたれどき」はこの世とあの世の淡いの時という古の日本人の死生観を、フォレストが物語の流れに重ねていたことを最後に気付く。

0投稿日: 2021.06.03 powered by ブクログ

powered by ブクログタイトルでSFと思ったら間違い でも物理学の教科書ってわけでもない。ふわふわしたエッセイ集のようなファンタジーかな。温泉に浸かりながら脳を空っぽにして読むとすんなり入ってくる気がする(飽くまで想像)。じっくり酒飲みながら読むくらいならいつでもできそうなんだが、今週は読了ノルマがたくさんあるから、一旦パス。

0投稿日: 2017.09.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ日本経済新聞社小中大 記事利用について 印刷 印刷 シュレーディンガーの猫を追って フィリップ・フォレスト著 喪失がもたらす省察と詩学 2017/8/19付日本経済新聞 朝刊 フィリップ・フォレストを読むには覚悟がいる。現代文学の研究者として地歩を固めていた男は一九九六年、四歳になる娘を癌(がん)で亡くした。その喪失に対して「言葉は救いにはならない」にもかかわらず、彼は作家になる。フォレストの作品はよって終わることのない喪の変奏なのだ。小説としては六作目にあたる本書も然(しか)り。思索的(スペキュラティヴ)なタイトルは新奇だが、テーマの反復は文学的戦略である以上に、この作家の必然である。 海辺の村に滞在中の語り手が、ある日、庭で猫を見かける――起こる事件はたったそれだけ。猫は「現れる姿を見せる前に、立ち去る姿を見せる」のだが、この観察は誰にも親しいものだろう。そこから語り手は、存在と不在について、科学、哲学、文学、創作の断片を織り交ぜた思索に入る。その中心が量子力学における思考実験「シュレーディンガーの猫」だ。 量子の世界で起こる矛盾を示す寓話(ぐうわ)。この架空の実験では箱に入れられた猫が、観測者が蓋を開けるまで「死んでいて、かつ、生きている」状態に陥ってしまう。また、猫の生死が定まらないことから、世界が無限に分岐しているという並行世界(パラレルワールド)の理論が生まれる。この事象に作家が関心を寄せた理由は言わずもがなだ――ならば娘も死んでいて、かつ、生きているのではないか。ならば娘が死ななかった世界もあるのではないか。 狂気と紙一重のそんな科学的省察に詩学が加わる。〈いる/いない〉の境にいる存在として、猫ほどふさわしい動物はいまい。こうして猫に関する古今東西のテクストが想起される。あるいは猫を選んだシュレーディンガーこそが詩人であったのか。作家の個人的喪失と夢想はまた、量子力学時代の虚構作品を逆照射しているかのようだ。SF文学、日本のサブカル作品に、なぜこれほど並行世界モノが溢(あふ)れているのか。仮想現実装置の普及や、物語のゲーム化と並び、そこにはなにか時代的な喪失があるのではないか。 そして猫は、やはり〈ある/ない〉の際にある「言葉」の謂(い)いでもある。語り手は喪失に押し潰されつつ、存在と物語を信じると宣する。そう、それなしで人は猫を追いはしまい。希望というにはあまりに幽(かす)かであろうとも。 (澤田直、小黒昌文訳、河出書房新社・3200円) ▼著者はフランスの作家。日本の文学や写真の批評も手がける。邦訳された著書に『永遠の子ども』など。 《評》慶応大学教授 新島 進

0投稿日: 2017.09.02