総合評価

(55件)| 12 | ||

| 25 | ||

| 9 | ||

| 1 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ松井秀喜が甲子園で5敬遠されてから10年 関係者を取材し書かれた書籍 当時5敬遠は衝撃的でしたが、あの出来事は関係者 の中ではどうだったのか知ることができました そして今まで知らなかったことも知ることができました よかったです

15投稿日: 2024.01.08 powered by ブクログ

powered by ブクログこれはタイトルが『甲子園が割れた日』で松井が5連続敬遠されたあの試合に纏わる話のノンフィクションだと思って読み出すも、分量的にあの試合そのものより、当事者のあの試合前後を追った記録に近い。実は私、もう20年も前に初めて甲子園をテレビ観戦したとき当時の明徳エースがあまりにもタイプなマスクで(笑)以来、東北出身なのにずっと明徳ファンです。また、監督のタイプとしてノムさんと馬淵さんの計算されてる感が大好きで(´◡`๑) だからこの本、大好きな馬淵監督と明徳が沢山で美味でした♡

1投稿日: 2020.05.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ松井の敬遠、それにかかる明徳や星稜の監督、選手への丁寧な取材から、当時関係者がどの様にあの出来事を捉えていたかがよく分かる内容。あっという間に読んだ。

0投稿日: 2020.04.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ今年の『文庫王国』で、本著者の近刊がチャンプになってたけど、そういえば本作、持ってるけどまだ読んでなかったな、という訳でまずこちらから着手。こっちも確か、発売年の『本の雑誌』でランクインしてたはず。まずタイトルから、松井の凄さが思う存分語られるものかと思ったんだけど、あにはからんや彼の出番は殆どなし。敬遠を支持した監督、実行した投手、松井の次(5番)を打った選手。そのあたりが中心に、取材が行われていく。ある意味”事件”たる本案件が、章を追うごと、次第に浮かび上がってくる展開の妙もさることながら、もっと興奮するのは、”自分だったらどう考える?そしてどう行動する?”っていう、裏のというか、実はそれこそが真の狙いと思われる問いかけ。正直、その事実だけを聞かされたとき”え!?フェアじゃなくね?”って、反射的に感じてしまう自分がいたんだけど、その公正性というか価値観は、色んな身分で関わった人それぞれの声を冷静に聞いて、そこで初めて判断すべき問題。日常的に繰り返される判断を、単純なものに落とし込む危険を本書に見た。そんな味わい深い読書でした。

0投稿日: 2018.12.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ92年の甲子園、星稜対明徳戦における松井選手の5連続敬遠。当時大きなニュースになり、明徳の監督、選手に対する批判が相次いだこの出来事を関係者への綿密な取材により解きほぐしていく。メディアを通じた情報により著者自身が抱いていたイメージが取材により変化していくプロセスを共有するノンフィクションならではの面白さを感じる。…が引いた目線での個人的な感想をあえて書けぼ高校の部活動にここまで熱くなるって不思議だ。あとその後も野球人生送る人って多いのね。

0投稿日: 2018.10.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ高校野球を高校生が野球やってるだけの話と思えばこんな狂騒は起きないんだろうけど、人生とか清々しさとかと無理無理くっつけるから見る側と選手監督の感覚がズレていくのかな。 マスコミが煽って作ったストーリーと内実がここまで違うのか驚いたが、日常のニュースもそんなものなのかもしれない。

0投稿日: 2017.07.30 powered by ブクログ

powered by ブクログこの事件がきっかけで高校野球が一時期嫌いになったぐらいだったので、選手のその後に興味があって衝動買い。とても興味深く読ませてもらった。わたしは当時から5連続敬遠は極めて正当な作戦であると考えており、ブーイングと帰れコールで試合進行や校歌斉唱を妨害するほどの”汚いプレー”とは全く思っていない。当時の報道からはわからない「新事実」も載っているので、一緒になって心の中で帰れコールをやっていた人も是非読んで欲しいと思う。

0投稿日: 2016.12.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ実際に試合を見たわけではなかったけど、 TVなどで騒がれていたので すごいことが起こったという印象を持っていた 高野連のコメントは当初から見当違いだと思ったが 明徳義塾が「悪い」という印象を、おぼろげに持っていた この本を読んで、明徳の人たちの考えを知るうちに 「高校野球」に対する考え方、捉え方の 違いがあることがよくわかった 確固とした信念を貫いた明徳の人たちを かっこよくも感じた あらためて高校野球が面白く感じられた

0投稿日: 2016.07.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ記憶に残る甲子園での5連続四球についてのノンフィクション。プロ野球と異なる魅力を高校野球に感じる人は多い。一つは職業ではないからだ。無意味に見える攻守交代の全力疾走はじめひたむきさや純粋さに好感を覚える。だから、何をやっても勝てばいいということに反発を覚え、敗れても大きな拍手を受けるのだと思う。私立高校に有名になって存続するという宿命があり、そのためには県外から有力選手を集めて勝利を最優先という論理は分からなくもない。ただ、例えば今治西高校と明徳義塾高校の試合を観ていると、指導者の目指すところが大いに違うことを感ずるのである。2016.5.6

0投稿日: 2016.05.06 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

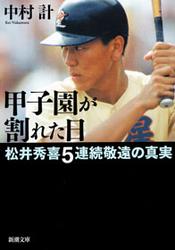

1992年夏の甲子園。ひとつの伝説が生まれた。 「松井秀喜 5連続敬遠」 野球に詳しくない人でも知っているだろう。 松井秀喜を有する石川県代表星稜高校と、高知県代表明徳義塾の試合、そしてその裏で何が起きていたのか。事件から十年後、彼らと同年代の著者が、ひとりひとりを丁寧に取材して組み立てたノンフィクション。 松井の全打席敬遠を指示した明徳義塾の馬淵監督。従って敬遠した河野。敬遠された松井の次打者だった月岩。当事者たちはどう思っていたのか。 これを読んでからYouTubeで動画を見るとものすごくおもしろい! 野球好きでもそうでない方も読んでみてほしい一冊。

0投稿日: 2014.10.22 powered by ブクログ

powered by ブクログとても面白い本。1992年夏の甲子園での明徳義塾対星稜の一戦を丹念に追ったルポである。著者は明徳の選手がこの試合を後悔しているという予想のもと取材を始めるが、その前提は早々に突き崩されてしまう。表れたのは、「高校野球」はこうあるべきというマスコミの誘導。そして、「野球」と「高校野球」という似て非なるものを目指すそれぞれの立場。 選手・監督だけではなくそれを世に伝えたマスコミ関係者まで取材し、現代にいたるまで横たわる学校スポーツの問題を丁寧に描いた作品だ。 失望 誤解 前夜 伝説 挫折 沈黙 真相 第18回ミズノスポーツライター賞最優秀賞 著者:中村計(1973-、千葉県、スポーツライター) 解説:最相葉月(1963-、東京都、ノンフィクションライター)

0投稿日: 2014.08.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ第18回ミズノスポーツライター賞 最優秀賞受賞作。中村計の『歓声から遠く離れて』という本を読み、中村計の書く文章に益々興味が湧いたので、出世作である本書を読んでみることにした。 「松井5敬遠」に関わった星陵、明徳義塾の両監督、明徳義塾のピッチャー、松井の次の5番打者、松井秀喜…、多くの関係者に取材し、中村氏が感じた一人一人の人間像を、そして野球観を描き出す作品である。 中村氏は言う。 「美点と欠点。ともに示すことで、その人に重さを与えることができる。もちろんのこと瑕疵を書くときも悪意があるわけではない。人間が持つ美しさと愚かさに惹かれるからこそ、自分自身、書くことをよしと思えるのだ。」 馬渕、山下両監督や、5番打者の月岩、明徳義塾のピッチャー河野…。こうした人たちと交流し、筆者が感じたままに「人間的魅力(良きも悪きも)」を描出していた。人の欠点を書くことは簡単だ。しかし、人の欠点を魅力的に書くことは難しい。それをやってのけるのが、中村計という人だと、この本を読んで再確認した。筆者の「人間好き」な性格がよく出ていると思う。

0投稿日: 2014.08.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ甲子園での松井五連続敬遠。 雨トークで『甲子園大好きすぎる芸人』的な企画をたまたま見て、翌日本屋いったら偶然この文庫本があったので手に取りました。 星稜、明徳両方の関係者にインタビューを行って当時の思い現在の心境などを聞いていくんですが、テレビの報道とはまた違った内情が明らかになっていきます。 高校野球好きなら更に楽しめると思います。 ★3

0投稿日: 2014.08.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ1992年夏、松井が5打席敬遠されたあの出来事を、星稜VS明徳義塾両サイドへの取材をもとに書かれたものだった。

0投稿日: 2014.07.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ話題になったな〜くらいの印象だったお話。関係者には色々なことがあったんだな。という感想。個人的には全打席敬遠はありかなと思いました。

0投稿日: 2014.04.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ松井にも野球にもそれなりに関心があったので読んでみた。綿密な取材によって甲子園での星陵-明徳の監督や選手たちや心情を描き出していくところは興味深かった。しかしこれは著者を含むマスコミの反省文だと思う。思い上がった独りよがりな観点から取材を進めていくうちにそれがマスメディアによって作り上げられた勝手なストーリーであることに気づき最後は反省で終わる。いまひとつの後味。

0投稿日: 2014.03.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ「真実とは?」に焦点を当てた非常に素晴らしい作品です。 いろいろな立場から松井秀喜5連続敬遠をみつめていて、このアプローチは本当に面白いですね。真実にたどり着く唯一の方法なのかもしれないなあと思いました。 本書を読み終えて、松井秀喜はこの敬遠を出発点として、本当にすごい選手だったなあと感慨深く感じました。

0投稿日: 2014.03.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ甲子園での有名な試合、松井秀喜を英雄にした試合、五連続敬遠の関係者にインタビューをして、当時の報道、発言の裏を取り、真意を問い、各人のその後を追っている一冊。 当時の報道が真実ではなかったことはわかるが、この本には結論がないと思う。取材をしただけ。 ただ、松井を全打席敬遠して勝てるのは、松井以外を押さえ込める力のある相当レベル以上のチームでないと取れない戦術であったことだけは分かった。 勝つことを純粋に追い求めるのか、勝負することに行くのか、難しい問題ではある。負けて泣くのは選手、負けた選手に同情するのが観客。追い求めすぎたらどうなるのか?そういう問題であったのであろう。

0投稿日: 2014.01.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ松井5連続敬遠は色んな意味で明徳の代表する偉業となっており、高知県民である私はいつも複雑な気持ちになる。なぜあんな事をやってしまったのか、この事について調査した著者は素晴らしいと思うし、本を読んでみて、敬遠をしてしまったメンバーの様々な背景がわかり、一概にあの敬遠は高校生にあるまじき行為だとは言えなくなった。

0投稿日: 2013.09.24 powered by ブクログ

powered by ブクログなんかつらつらと読み切ってしまった感じ。割り切れないできごとを割り切れないままに書いてあるような印象。真実というほど真実ではないというか… まあ確かにそんなにすぱっとはなあ 個人的には馬淵支持。

0投稿日: 2013.09.10 powered by ブクログ

powered by ブクログあの明徳義塾との5連続敬遠の試合はすでに20年以上も前だったのか。当時の真相を追求するドキュメンタリーだが、あの騒動は意外にも松井以外の様々な関係者に影響を与えていた。 明徳義塾への試合中の嫌がらせにとどまらず、宿泊先のホテルなどにも相当な嫌がらせがあったとか。 確かにあの時は真っ向勝負が見たかったと思うが、ルール上認められているのだから野球というスポーツの戦略の一つとして認められるべきであり、そこまで非難される言われは本来ない。 つまり野球とは1人、2人強打者がいるだけでは勝てないゲームなんだと、そういうルールになっているわけだ。 ただ、当時学生時代だったが世論・風当たりは相当なものだったと記憶している。 そして、この本を読むと、当時の5敬遠という決断は、実はかなり高度な判断によるものだとわかる。 実際に実行して、生徒もそれに皆ついてくる、というのは簡単な事ではない事が良くわかった。

0投稿日: 2013.08.05 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

試合直後は敬遠の是非が問われたけど、時間の経過と共に「よくよく考えたら五打席連続ヒットと一緒じゃね?五番が打ってれば余裕で勝てたやんけ・・」みたいな風潮になり、一部で戦犯扱いされていた星稜の五番打者(当時)月岩。そんな月岩にも直撃取材を試みている問題作とも言える一冊。

0投稿日: 2013.07.26 powered by ブクログ

powered by ブクログノンフィクション。 日本が揺れた松井秀喜5打席敬遠のドキュメンタリー。 明徳が悪者扱いをされている印象が強かったが、関わった人達の話から明徳は悪者ではないと思えた。 勝つことに徹底したやり方が果たして悪いことなんだろうか?答えは多分出ないのかな…価値観の違いなのかもしれない。みんな純粋だった。野球にかけていた。それがすごく伝わってきた。 特に星稜の五番を打っていた月岩さんの話は心に残った。 やっはり試合の後はいろいろな葛藤や後悔があったようだ。(今でも?)葛藤の末の言葉であるだろうがこの言葉が印象的だった。 「あそこで打って、有頂天になっていると…将来のことを考えると、打てなかった方が良かったと思います。」 松井選手の夢の実現にはどうすればいいかという質問の答え 「…逃げないことじゃないですか。好きだと思えることからは。」 やっぱり努力してきた人は言葉の重みが違う。

1投稿日: 2013.07.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ高校野球史上もっとも有名な試合の一つ、松井秀喜5連続敬遠を取材したノンフィクション作品。悲劇のヒーローである松井秀喜氏はもちろん、明徳と星陵の両監督や選手、そしてあの試合を担当した解説者や、当時記事を書いた新聞記者など、多方面への取材により、あの日の真実に迫っている。 いまだにあの試合がメディアで紹介されるとき、高校野球らしくないとかスポーツマンシップに反するなど、否定的な論調が多数を占めている。しかし、本書を読んでわかったのは、必ずしも野球関係者の間では、否定的な意見が多いわけではないという事だ。 特に強豪校と言われる学校は、甲子園で優勝する事を唯一の目標とし、尋常とは思えないような練習量を積んでいるのだ。相手が高校生だからといって、勝負の世界にきれいごとを求めるのは、そんな事情を知らない我々のワガママなのだろう。 あの世代の明徳の選手たちから、50歳になったら星陵と再試合をやりたい、という話が持ち上がっているそうだ。でも残念ながら星陵サイドは、あまり乗り気ではないらしい。ぜひとも2024年の夏、できれば甲子園球場で、もう一度あの試合を見てみたいものである。

1投稿日: 2013.06.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ祝国民栄誉賞授賞ということで。家にあったので読んだ。 最初は読みにくいと感じるがこの著者独特のパターンが掴めるとサクサク読める。一言でいえば面白かった。

0投稿日: 2013.05.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ本書の面白さはちょっとしたディテールと著者の人間性にあると思う。取材対象のどんな細かい仕草や言い方であっても見逃さず、それらを一つ一つ描いていくことでその人物が多面体となって浮かび上がってくる。また、松井への取材で夢見心地になったり、取材先の居酒屋の前を2往復したりする著者の「素人くさい」部分も同時に書き込まれているからこそ、読者はこの「5敬遠」事件の真相を自分が追っているように思えて没入できるのではないだろうか。

0投稿日: 2013.05.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ松井の連続敬遠を題材にして、 その周辺を、丁寧に描いてある。 緻密な取材の賜物だろう。 周辺の人物模様が面白い。

0投稿日: 2012.12.06 powered by ブクログ

powered by ブクログもう一丁野球の本。特別野球好きではないのですが、たまたまです。 解説の最相葉月さんも書いてゐますが、この「松井5敬遠」を追跡取材した人がゐるのだなあといふのが、本書を手に取つた第一印象であります。 1992(平成4)年の夏の甲子園大会で、高知県の代表校だつた明徳義塾が、対戦校である石川県代表・星陵の4番打者、松井秀喜選手を全5打席とも敬遠した、といふ件であります。 何となく「敬遠を是とするや否や」といふ二者択一の議論で盛り上つてゐた記憶があります。 敬遠自体は、ちばあきお漫画でさへ結構行はれてゐたし、必要ならすれば好いけれど、どうみても第四打席はしなくても好いんぢやないかと思ひました。 巷間いはれるやうに、松井選手の株を上げただけでしたね。 著者は、明徳の選手が語つたとされる「甲子園なんてこなければよかった」といふ発言に触発されて、この件を取材する決心をしました。 焦点は、明徳の投手や野手たちは、本当は勝負したかつたのではないかといふところで、そこが著者が拘泥してゐた点であります。 内心「監督の指示で嫌嫌やつたのです。本当は敬遠したくなかつた」式の証言を得たかつたのでせう。 しかし著者がたどり着いた結論らしきものは...??? ひとつ言へることは、発言の有無や真意はとにかく、明徳義塾の野球観が世間一般のそれと乖離してゐたことが原因の一つらしい。 野球の質といふか、野球に求めるものが星陵高校側とは違ひすぎたと申せませう。 人間は、中中本音を吐かないものであります。 http://ameblo.jp/genjigawa/entry-11396929800.html

0投稿日: 2012.11.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ甲子園、球児たちの夢を伝説に変える場所。球史に刻まれた一戦、1992年夏、星稜vs明徳義塾。 松井5打席連続敬遠を監督・元球児たちが語る、封印された記憶。 星稜、明徳の監督、選手はもちろん、当時あの場所にいた解説者やアナウンサー、記者などの声を取材しているところが素晴らしいです。 馬淵監督のイメージが読前と読後でガラリと変わりました。

0投稿日: 2012.09.02 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

守山:2012.8.18 自己購入 寄贈 この日私は次の試合の応援団で3塁側で待機していました!まさにいろんな物が投げ込まれ高校野球では考えられない異様な事態を目の当たりにしました!賛否両論いろいろな意見はあるでしょうが松井の勝負やはりして欲しかったな~ 2012・11・15 赤木 それぞれの置かれている立場、環境でそれぞれの(本音、建前は別として)考え、心の揺れが中村氏によって良く取材されており、そこそこ面白い本だったと思います。高校教育の一環と捉えるのか?競技野球と捉えるのか?難しいとこですね!! ドライな私は、5打席敬遠は妥当な作戦と考えます。もし、批判されるなら、私の大嫌いな高野連が高校教育の一環なので敬遠は意に反するので禁止と表に出て一言云えば良い・・・。 「無理でしょうね…」 貸出:荒川(2012.12.3)返却(2012.12.12) 当時の事も全く知らず、野球の事も詳しくない私ですがこんな事があったとは!!!と面白く読むことが出来ました。ただ、各々のこの経験が将来にも影響するのでは?と。そう思うとなかなか簡単なものではないですね。

0投稿日: 2012.08.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ高校野球と野球は似て非なるもの。 なにか高校野球に特別な神聖さを見出し、潔癖になっていないか。 高校野球はあまり興味がなくとも、三年間すべてをかけて取り組んできた部活の最後の瞬間を知っている人は、興味深く読めると思う。

0投稿日: 2012.07.27 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

多角的に色々な関係者を取材し、客観的に書かれた優秀なルポだと思った。旧選手、マスコミ関係者、当時の映像等々、丹念に調べてあり好印象。しかも、時々、主観もまじえつつも、冷静な視座がキープされ、よくマスメディアに見られるように最初に描いた筋書をなぞっていないのがよかった。一面的、あるいは限られた方向からの取材に終始した東海村原発事故の本読んだ後だったので、なおさらよさを感じた。 勝負に真摯だからこそ敬遠したのだという見方にはっとさせられ、自分の短慮を反省した。

0投稿日: 2012.07.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ丁寧な取材をしていて、よけいなバイアスもあまりかかっていないので、とても読みやすい。 当時、敬遠され続けた松井は、悲劇のヒーローとなり、敬遠し続けた河野は、世紀のヒールとなった。 しかし、2人以外にも当事者はいたわけで、私が思ったのは、「松井、河野よりも苦い想いをしている人間がこんなにもいたのか」と驚いた。 動画サイトで、当時の映像を見ることができるが、この本を読んでから見直したら、よりよいと感じた。

0投稿日: 2012.07.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ2012 7/10読了。WonderGooで購入。 新潮文庫の夏の100冊の中に入っていたので買ってみた本。 1992年夏の甲子園、松井秀喜5連続敬遠について、約10年後に行い出した明徳・星稜双方の関係者への取材に基づいて描き出していく本。 当時悪者かのように扱われ「甲子園なんてこなければよかった」と言ったと"されていた" 明徳ナインは実際のところどう思っていたか、敬遠される側だった星稜選手たちの内心は、関係者たちのその後は・・・ということを、当事者である松井と河野(相手ピッチャー)、両チームの監督はもちろん、その他の選手たちとも仲を深めながら聞き出して来た内容に基づいて描いていく。 結局、明徳も星稜もそれぞれに野球に真剣に向き合っていたし、明徳の選手たちはあの日を必ずしも悔いていたわけではない、どころか誇りに思っている者も多いことなどが見えていく。当初、著者自身抱いていた「実は勝負したかったのでは」「甲子園なんてこなければ・・・」という葛藤は、メディアがそう描いたものであったことがわかり出す。 さらに反面、勝負として当然ありうる行為に対する星稜監督や周囲の反応もどうだったのか・・・ということも関係者から聴きだしていく。 それも結局、どちらが悪いということでもなく、考え方の違い・・・「勝つ」ことを義務付けられた四国・名門の高校野球と、そうではない北陸の野球の対比ということに行き着いて行ったりする。 当初思い描いたイメージの悲惨さ、それに対する実態の肩透かし、さらにそこからむしろ引きこまれて手を止められなくなっていく数々の証言・・・と、最後までわくわくしながら、後日談までじっくり読める本。 スポーツ関連のノンフィクションってたまにしか読まないのだけれど、これは読んで正解だったかも。 少なくとも今後、名場面集とかで明徳×星稜の試合が出た時の印象はだいぶ変わるだろうな。

0投稿日: 2012.07.11 powered by ブクログ

powered by ブクログノンフィクションは著者の内面をさらけ出すものだとは思うが、すこし感情の入る人物に偏りがあるためか、僅かにそれが邪魔に思えた。 内容については、高校野球を野球の1つと捉える側と、全く別の教育の一環であるとする側との、どこまで行っても相容れない議論に著者が身を投げ入れるもの。 後者の側であった著者が、関係者の話を聞くうちに前者の側に変化していくことになる。その過程において、後者の立場の関係者に厳しい評価をするようになっていっているが、どちらも誤りではなく、その人の関わり方の問題であるから、あとすこし俯瞰的な立場からの検証があってもよかったのではないか。 場面や状況によっては、どちらも正解に、もしくは世論に沿うことがあり得るものであるだけに。 この一般論についての考察が今後の作品で為されれば、読んでみたい。取材姿勢には非常に好感が持てた。

0投稿日: 2012.07.08 powered by ブクログ

powered by ブクログその試合の後で教え子たちにかけた監督の言葉に、ぎゅっと胸が詰まりました。 「星稜らしく、散ってしまったな。」 それは、監督自身が13年前の教え子と甲子園で経験した、簑島高校との延長18回の激闘の末の敗戦に重ね合わせて言った言葉。 野球にうとかったわたしでもその試合は鮮明に記憶しています。 いまも何かにつけ、甲子園の名勝負として紹介されることの多い試合です。 そして今回この本で取りあげている試合は、また違う形で星稜が甲子園の悲劇の象徴みたいになってしまった時のことです。 わたしの祖父と同じ根上町出身の松井秀喜選手は、それだけでとても身近で親しみを感じる相手。毎年夏に帰省すると、地元の寺井駅の構内の売店では「ゴジラ松井クッキー」を売っていたほど、地元では大ヒーローなのです。(その売店も、JRの合理化の波なのか、もう数年前になくなってしまったけれど。 ) メジャーリーグにまで飛び出してしまう「怪物」が、あの静かなほのぼのした町内からよく誕生したなあ、と思わずにはいられません。プロに入ってからの飄々としたインタビューの態度。言い終わったとき、下あごをぐっと噛み広げる独特の表情。ますます、おもしろい人だなあ、と思って、今もスポーツニュースに出てくるとつい注目してしまいます。 簑島高校との激闘から13年後の夏の甲子園。石川県代表として甲子園にやった来た星稜高校。 4番で主将の松井選手に対し、対戦相手の明徳義塾高校は全ての打席、5連続敬遠を選ぶのです。 大会前から「怪物」として名をはせていた高校生ばなれした強打者松井選手は、その試合、バットを1度も振ることなく、伝説になってしまうのです・・・ 「高校野球らしく堂々と戦え」という明徳義塾の監督に対する非難、松井選手の次の打順を打つバッターに対する「お前が打っていれば勝てたのに」という無言の声。 この本は、当時の両校の選手や監督、そして、松井選手本人など当時のことを知っている人物にインタビューをして、当時の事実や選手の偽らざる心情をまとめています。 5打席連続敬遠なんて、松井選手はさぞかし悔しく甲子園を去ったことだろう とか、 監督のサインにしたがって勝負から逃げるような球をミットに投げ込まなければならなかった投手だって、本当は松井と勝負したかったに違いない、 とか、 全て、ギャラリー側の視線にすぎないのかなぁ。 なんて、思いました。 スポーツ選手として、競技に取り組みながら考えていることは、同じ目標に向かっていても、そのやりかたとか、何を信じるか、とか、そんなものは自由なんだということを思い知らされました。 勝負事だから当然勝つことにこだわるのも信念。そのための戦術としてルールを越えなければ何も間違いではない。 特に高校での野球の場合、「甲子園」という明確な目標が描きやすいので、たんなる高校生のいち部活を超えている世界があるということは、なんとなく感じられるところではあったものの、そのそれぞれの毎日と人生は、壮絶なものがあるのだなあと。 (この印象もまた、ギャラリーとしての視線に過ぎないけれど) この本の著者の方もまた高校では野球をやっていたそうで、自らのエラーで勝利を逃して現役生活の幕を閉じてしまった、という思い出があるそう。それで、同じ野球経験者として、彼らの気持ちがわかってやれるのでは、とこの取材を決意し、自力で当時の関係者にアタックし、インタビューをしたというところがおもしろいと思いました。 質問ひとつにしても、単なる、話題としての問いかけしかできない場合と、”こんな場面では、選手なら、監督ならこう考えるんじゃないか?”という前提のもとに話しかけができるというのは貴重だと思うから。 それでさえ、取材者が予想するのと全く違う種類の答えが当時の選手や関係者から帰ってくることがあって、つくづく、話は聞いてみないとわからないものだなあと感じました。 しかし、いくら「あの試合」から相当の年月が経過し、それぞれ大人になって当時の選手達が、「過去の思い出」として振り返った上で話してくれたとしても、あの暑すぎる甲子園のグランドに埋めてきて、絶対に、一生取り出さない想いも、あるんだろうなあ。 高校野球は「ひたむき」とか「さわやか」とかよく形容されますが、ぜったいそんなことだけではすまない。渦巻くいろんな世界がある。 選手の想い、監督の想い、そして甲子園という場所が象徴する一瞬のきらめきと重圧と運命のめぐりあわせ。この中で、ただ上手くなること、勝つことに向かって、それぞれのやりかたで、3年間を部活とともに生きている野球部員たち。甲子園はそんな人たちの舞台なんだな。あらためて重たく恐ろしい場所だ! 今年も地方大会が始まって、そして甲子園の幕が開ける。この時期にこの本を読んでよかったと思いました。

1投稿日: 2012.07.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ松井本人よりも、その周りにいた人間に迫っているのが面白い。球場で応援していた人のコメントまでもを拾っていたのには鳥肌が立った。 傑作です。

0投稿日: 2012.07.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ1992年夏の甲子園、星稜高校の松井秀喜が5打席連続敬遠された。 という事実を、敬遠した明徳義塾高校の監督、ピッチャー、 星稜高校の監督、チームメイト・・・・等様々な角度から 深堀していくノンフィクション。 例えば、松井の後を打っていた5番打者、 つまり敬遠後に打席が回ってきた打者は5打席ノーヒットであったこと。 そして明徳義塾の監督は松井を敬遠することを前提に、 5番打者をしっかり研究したことなど。 それぞれの登場人物についても、出生からしっかりと描かれており、 丁寧な取材がされています。非常に面白いです。

0投稿日: 2012.03.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ高校野球のフェアプレーとは何か? 勝ち負けにこだわる、その向こう側を読んだ気がする。 実は、とっても関心があったので、そもそもスポーツは、キレイ事ではないと改めて感じた。 その後の選手や監督の生き方が刻刻と描かれてる所が良い。

0投稿日: 2012.01.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ19年という時間の経過と、じっくりとインタビューを続けた著者の気持ちがよく伝わってくる作品だった。 「高校野球」とは何なのか、その特異性を思うことがよくあるが、それに纏わる考えをいろんな方向から読み解いていく一冊。自分の中にも「高校野球はこうでなければ」という考えはあるものの、複雑化するブカツの文化の中でその価値観はまだまだ多様化するし、でもそれが「高校野球」であり続ける原動力ではないかと思う。そして「高校野球」は日本人の酒の肴であり続けるのではないかと感じる。 野球ファンには必読の一冊だと思いました。

0投稿日: 2011.12.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ子供ながらにうるおぼえだがこのシーンは記憶している。 自分の出身が土佐塾なんで、よく「あぁあの野球の」と、明徳と高校を間違われるし。

0投稿日: 2011.11.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ考えさせられる一冊。 当時はそれ程深い印象はもたなかったけれど、 改めて各人の思いを知ると スゴイことだったのだなと。 スポーツ好きなら必ず興味深く読めるはず。 ただ、ドキュメンタリもののはずなのに著者の感情を加え過ぎなのが残念。

0投稿日: 2011.09.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ松井秀喜伝説の甲子園5連続敬遠。それから10年後、著者は松井を含む当事者へインタビューをする。 意外にも敬遠した明徳義塾の選手には敬遠について、当時も今も普通の作戦だと思っていたこと。 男らしいとか、スポーツマンシップとか、卑怯だとか、外野はゴチャゴチャ勝手なことを言うけど、やっぱり勝負は勝たないと。

0投稿日: 2011.09.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ田舎から帰る新幹線の中で読了。5連続敬遠について、多くの関係者から丁寧に情報を集め、対立する意見をバランスよく整理している。 いずれにせよ、あの出来事は、高校野球界に大きな問題を投げかけたのだな、とあらためて感じさせられた。 (追記)当時のマスコミの興味本位の取り上げ方、浪花節的な意見の押し付け振りを見ると、辟易とする。(いつもの事だろうけれど。)

0投稿日: 2011.08.20 powered by ブクログ

powered by ブクログこの試合は良く憶えている。 バイト先のラジオで聴きながら、 隣県の星陵を応援し、 明徳に勝負しろ!と叫んでいた。 試合後、明徳投手の勝負したいとは 思わなかったというコメントは 意外で真実はどうであったか 知りたいと思ってもいたのだ。 その辺りを本書はスッキリと させてくれるのだが、同時に観る側へのメッセージも随所に盛り込まれている。 全くの偶然だが今日、夏の甲子園で 明徳は勝ちました。 馬淵監督は今もなお戦っている。

0投稿日: 2011.08.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ松井秀喜5打席連続敬遠。 高校野球を知らない自分もこの事件は知っていた。 そして、この作戦に賛否両論があることも。 この事件は数多くの当事者がいてそれぞれの苦悩をもたらしていたことを知らされた。 指示を出した明徳の監督、指示を受けたピッチャー、リードするキャッチャー、星陵の監督、松井の後の打順のバッター、松井秀喜。 皆それぞれに色々な想いがあったし、世論やメディアに晒された苦悩があった。そして憤慨したり卑屈になったりしている。 その気持ちは本書を読めば、痛いくらいに伝わる。 しかし、松井本人はすべてのことを悟っているかのようにコメントし、批判や自己的な感情は一切出さない。人間的な大きさを改めて感じる。

0投稿日: 2011.07.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ明徳義塾選での5連続敬遠策。当時の両チームの関係者はもちろん、同様の策を採ったことのある人物、また、解説者などあらゆる人物に話を聞いたノンフィクション。作者がインタビューを進めるにつれて自身が抱いていた筋書きが崩れていくのを自覚ているからこその多角的取材はとても読み応えがあった(両校の背景、土地柄も含め)。賛否は読み終えても各自違うだろう、私自身は高校の部活は教育の一環であると考えるとそこまで勝利することを策の中心としていいのかという思いは変わらなかった、それがたとえ勝つことで名を挙げる私学であろうとも。

0投稿日: 2011.07.13 powered by ブクログ

powered by ブクログスポーツ記者らしい、余韻が残る無駄のない文体。読みやすく、「伝説」がシンプルでわかりやすく描かれている。

0投稿日: 2011.05.07 powered by ブクログ

powered by ブクログhttp://www.youtube.com/watch?v=EVQnRB9q2wo 暑い夏でした。

0投稿日: 2011.01.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ見る角度を変えると、違う事実がうかんでくる。真実がここにある! だれが悪いとか、悪くないとかではないんだなぁと感じました

0投稿日: 2010.10.08 powered by ブクログ

powered by ブクログとても考えさせられる一冊。 これまでは5連続敬遠というものがとても卑怯な作戦だと思っていた。 しかし、僕はマスコミなどに扇情されていたのかもしれない。 敬遠を選ぶ明徳にもまた、確固たる哲学と覚悟があった。 ひとつの5連続敬遠を両者の意見を交え、多角的に見ることで、あらゆる人間の哲学が浮き彫りになる。

0投稿日: 2010.09.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ1992年夏、星稜vs明徳義塾。怪物・松井との勝負を避けた明徳に全国から非難の声があがった。球史に残る「あの試合」から始まった、それぞれの葛藤。15年を経て吐露されたその心情とは? 両チームの選手を始め監督、関係者を丹念に取材している。敬遠した明徳の河野投手のことはテレビで観た記憶があるけれど、5回勝負された星稜の5番打者のことは知らなかった。「高校野球は…あるべき」という当時のマスコミ(筆者自身も含まれる)の報道姿勢に対する自戒の念も込めた眼は印象的。 (B)

0投稿日: 2010.09.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ松井連続5敬遠のあの日を追ったノンフィクションです。情緒的な文面ながらも関係者に丁寧にインタビューをしているところに仕事の丁寧さを感じます。 それにしても高校球児は意外と「野球バカ」ではなくてその後もきちんとした人生を歩んでいることに感動しました。あと、アマチュア野球の中って先輩後輩の人間関係で成り立っているような雰囲気が漂ってきました

0投稿日: 2010.08.19 powered by ブクログ

powered by ブクログまいったな、松井選手のあの事件があってからそんなに時が経つのね。野球に深い思い入れがあるわけではなく、松井への敬遠の試合も生で見ていたのかニュースで見たのかも定かではないけど、この話題でしばらく持ちきりであったことは覚えている。当時の僕の印象は相手の監督にくたらしいやっちゃな、投手は勝負したかったろうな、というミーハー、一般的な認識で・・。 著者のフィルターが掛かっているとはいえ、実際のところの選手の気持ち、野球に対する考えを読むと、確かにかなりいろいろな色の色眼鏡を通してこの事件の記事や報道を読んでいたことが判る。 えらい昔のことだが母校の野球部の選手がまったく言ってないことを記事に書かれたと憤慨していたことがあったけ。 「高校野球」というものに沿って読者の期待する、あるいはマスコミが誘導したい世界にそったものを読まされている可能性があったわけだ・・・。 今、マスコミやインターネットで話題になるようなあの事件、その事件も数年後に優れた書き手でまた新しい面を見せられることになるかもしれない。今、表面に見えている情報だけで踊るまいぞ、と思うのだか。

0投稿日: 2010.08.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ1992年の夏の高校野球2回戦、石川県の星陵高校対高知県の明徳義塾高校の試合、星陵の主砲、松井秀樹は5回バッターボックスに立つが、全て敬遠され、一度もバットを振ることが出来なかった。試合は3対2で明徳義塾高校が勝ったが、前代未聞の甲子園での5連続敬遠は、大きな議論を呼び、明徳義塾高校の馬渕監督を非難する人達も多かった。この本は、その松井5敬遠事件の関係者への取材を通じて、その背景を描いたもの。取材も行き届いており、面白い本だった。僕自身も、この時のことはよく覚えている。敬遠がルール違反でない以上、明徳義塾高校は批判されるいわれはない、とその時に思っていたことはよく覚えている。それは、今回のW杯の準々決勝のガーナ対ウルグアイ戦の試合終了間際の、ウルグアイ側の意図的なハンドによって得たPKをガーナが決めきれず、結局、最後はPK戦で敗退してしまった試合で、ウルグアイがフェアではないという非難を浴びたのと似ているような気がしている。フェアでないから、ハンドを犯した選手は退場となり、ガーナにPKが与えられるというルールになっているわけで、ルール通りに試合が進んだ、としか、僕には思えないのだが。

0投稿日: 2010.08.02