総合評価

(12件)| 0 | ||

| 1 | ||

| 8 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

最近よく目にする「下流」。いまや老人ではなく中年も入る。 私はいわゆる就職氷河期世代なのだが、当時は友達もなんだかんだと就職していて(地方の公立大学、文系)、実感としてそんなに氷河期だった覚えはないのだが、当時就職した人たちはだいたい5年の間に職を変えている。派遣で就職してうから試験受けて公務員に移行した子もいた。みんな留学したりと方向性を変えて、25年経った今、みんなそれなりに生活はしているが、50歳ともなると子供がいたら学費、独り身なら仕事できなくなったらどうしようなどという不安が重くのしかかってくるのである。自分の子供たちが成功できるように地ならしをしてあげるような余力は私にあるんだろうか・・・と思うが、実際、ないです。 そんな不安を抱きつつ、こんな本を読んだら、正直、深刻すぎて気が塞ぐ。「転落」なんて、たとえば事業に失敗するとか薬に手を出して依存症になるとか大事故に合うとか、ドラマで使うことばじゃないか。それがいまや普通に生きてる普通の人に適用される「転落」。真面目に生きてればなんとかなる、ということはない。 筆者ひとりの文筆家赤木さんは、人生を川の流れに例えて、そこには水の取り入れ口があるという。時代によって水の取り入れ口が広くなる時と狭くなる時があり、60年代の高度成長期は就職が容易だった時、つまり取り入れ口が広かった時、就職氷河期は狭くなった時だった、という指摘をしており、全くその通りだなと思った。取り入れ口は歴史的・経済的な状況によって決定されるので、私たちには選択権なんてない。努力しても取り入れ口に吸い込まれないことがある。そして、流れてしまったらもう戻ることができない。あとになってから、「自己責任だよね」と言うのは残酷なことである。 最近は人手不足なので仕事自体はできるのであろうが、AIの登場などで労働環境が激変する可能性もあり、仕事があってもそれがいつまで続くかわからないという不安は大きいと思う。 世界的にも社会の不安定さが増しており、日本では日本人ファーストを掲げる政党が躍進したりして、少ないパイを取られたくない、という気持ちがとくに中流階級に広がっているようだ(ヨーロッパも同じ)。みんな下流には落ちたくないのだ。これが排他主義の源泉になると思う。そして、排他主義が跋扈するといいことはない。

0投稿日: 2025.08.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ団塊ジュニア、就職氷河期世代が、若年者ではなく、すでに中年世代に突入。ますます捨て置かれる非正社員の彼らの実態とは。

0投稿日: 2018.06.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ後半の団塊ジュニア世代12人の歴史が興味深い。一人目の女性の一度終身雇用から抜けると…のくだりは日本が一度正規ルートのようなものを外すと戻れないことを如実に示している。

0投稿日: 2017.12.03 powered by ブクログ

powered by ブクログロスジェネ世代、新卒時に思うような就職が出来なかった不本意非正規、正規に這い上がるのは困難。もう若者じゃないので支援対象でもなく、子どもも持てずに終わり、加齢とともに稼げなくなっている。自己責任じゃなく社会の問題。 変わっている世の中に対して、遅れている意識と制度。先のしくみで利益を得た人たちがいなくなれば、変わるんだろうけど。

0投稿日: 2017.07.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ在日への過剰な批判の原理は移民排他主義と同じで、今の社会で満足できていないことや今後パイが奪われることへの危機感から生じている。ゆえに、経済成長が停滞した国でリベラルは食えない理想でしかない。 8年ほど前にプレカリアートの憂鬱を読んだ時も色々感慨深かったが、8年経った今、より質感もくっきりと伝わってくる現実となってしまっている。 ここまできたら、やはり日本に固執する必要はないんじゃないか。出ていける者は出て行ってしまった方が良い。この社会では見捨てられてなんの改善も見込めないことはわかりきっているのだから。

0投稿日: 2017.06.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ普通に会社に入って。。ということが普通でない人々もいる、という現実を見た気がしました。 私たち中年にとっては、働くっていうことは実はかなり重要とも認識しました。 解決への道は見えず。

0投稿日: 2017.06.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ未来に希望が持てない、何となくそういう雰囲気が定着しつつあります。本書を読んで更に今後どうなっていくのだろうと、不安に思いました。誰もが貧困に陥る可能性があり、それは個人の頑張りだけでは解消できないところまできています。当たり前に働けば生きていける、そういう時代ではなくなってきているようです。 ではどうしたら良いのか。それを皆で考えていかないといけないのです。

2投稿日: 2016.11.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ学術的な探求をしているひとも著者として名を連ねているが、基本的には、単に著名人の個人的な意見を述べ合う場と化していて、論理性に配慮した内容ではなかったと感じた。 このような内容でも本が出せるんだなと思えたという意味で、参考にはなった。

0投稿日: 2016.09.28 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

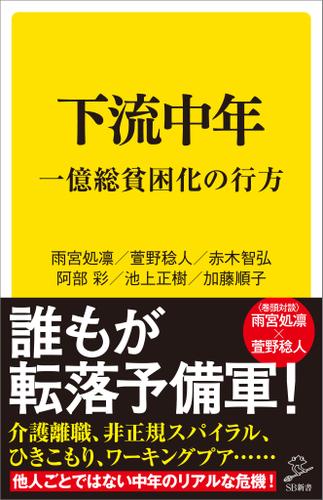

近年悪化してきている、現役世代の貧困率。救われるべきは「下流中年」ではないか? 他人ごとではない中年のリアルな危機を明らかにする。雨宮処凛と萱野稔人の対談、ルポ・下流中年12人のリアルも収録。 見につまされる・・・。 それよりも甥っ子たちだ。

0投稿日: 2016.08.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ高齢者の貧困率は統計的に改善を見る一方で、深刻化しているのが40代中年層と子ども。 高齢者の改善は、終身雇用で年金を満額でもらえる層の増加。でも、バブル崩壊後リストラの煽りを受けた方々も多いでしょうし、一概にそう言えるのかはよく分からない。 下流中年の背景には、就職氷河期に遭遇し、雇用の調整弁として使われてきた世代であるということ。派遣労働から抜け出せず、給与も年金も低いまま推移。 決して個々人の能力の問題でなく、社会が作り出した作られた下流。この世代が高齢化する中で、社会の助けを必要としてくる。 このツケにどう向き合っていくのか?重たい課題。

0投稿日: 2016.08.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ「保育所落ちた」とか「待機児童問題」とかで騒げる連中は勝ち組って事だろうな。また、若者とか高齢者は支援対象になるのに、なぜ中年は無視されるのか?というのは本気で考えてた方がよい。実態が見えにくいというのが一番の原因だろうけど。本書はテーマとしてはよいのだが、内容的には雑多なので、その辺にもっと切り込んで欲しかった。

0投稿日: 2016.08.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ下流老人よりも、下流中年の問題の方が深刻。 1度、非正規に落ちたら、戻ることのできない悲劇。上司からの罵倒や、職安からのダメだしなどの悲観的な話。コミュニケーション能力の大切さ。 差別や格差はいけないと言うけど、この先も解決されない問題と認識すべきではないのか。 非正規は正社員にならないといけないのか。もう10年以上も言われてる話だけど、なれないし、ならなくて良いのでは。 あまりにも、年配のひとたちの右肩上がりの時代の当然に付き合って、傷付かなくて良いのではないか。 誰かが何とかしてくれる。実際のところ、誰も何もしてくれない。結局のところ、自分しか信用できないと言うこと。

0投稿日: 2016.05.14