総合評価

(15件)| 0 | ||

| 1 | ||

| 8 | ||

| 1 | ||

| 1 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ【2025年120冊目】 祖母による絶対の支配下にあった家族は、彼女の死後バラバラになってしまった。一年ぶりに家に帰ってきたはなは、妹であるさちに再開する。偶然にも家を出ていた父親も帰宅し、祖父と母と偽りの家族の姿を保ったまま生活を再開する。家族が壊れてから生まれたさちは、密かに責任を感じていて――。 緩やかな再生への道を歩み始めた家族の物語。登場人物全員に「何かしらありそうだ」と思わせながらも、はっきりとそれがわかるのは易者の男くらいかもしれません。祖父も父も母もはなも、そしてさちもたっくんも、その深淵を覗けないままに物語は終了しますが、騙されていたにもかかわらずなぜか明るい展開になっているのが不思議でした。 読み終わってから中脇さんの2作目ということで、文章にもどこか初々しさがあったことに得心がいきました。短時間で読めるのでふわりとした小説の世界に入りたい時におすすめです。

0投稿日: 2025.09.28 powered by ブクログ

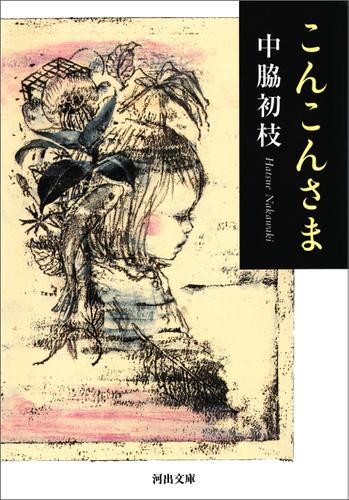

powered by ブクログ酒井さんの表紙の絵に惹かれて購入。 あとから著者がこりゃまてまての人だと知った。 児童文学の人だと知って納得。優しくて不思議な文体だった。 酒井さんの絵がとても合う雰囲気。 近所からこんこんさまと呼ばれる大きくて古いお屋敷に住む歪な家族のお話。

0投稿日: 2023.03.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ「こんこんさま」というのは、はなの荒れ果てた実家のどこかにあるという社のこと。 バラバラに心が離れてしまった家族。 諸悪の根源は、祖母の石(いし)なのか。さち以外は亡くなった祖母の亡霊のようなものにおびえている。 その家族で一番の被害を被っている小学生の末娘さちがけなげすぎる。 こんな家族あっていいのか、と。 しかし、何にせよ、さちが、幸せを運んでくれる、と信じ込んで家に連れてきた香具師によって一家が騙されるものの、そこから少しずつ家族関係が構築されていくところが唯一の慰みとなった。

0投稿日: 2022.05.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ9歳の「さち」という少女。 家族から疎まれている少女だ。 さちは、自分が疎まれていることに気付いていて、北鎌倉の古い自宅で、こっそり身を潜めるように暮らしている。 さちなりに、自分の家族、家をよくしたい、幸せにしてほしいと純粋に思っていたんだろうなぁ。 旭山の登場からドロン!までのお話は、まるで落語のようだった。 騙されたことで付き物が落ちたのか、同じ経験を共有したことで気が緩んだのか、最後は家族みんなが笑い合えてほっとした。 さちの名前の由来。愛らしくとか美しくとか、そんな大それたことでなくて良い、ただ幸せであるように、という都のささやかな願い。 親が考える幸せはなくても、押し入れの中で寝ていても、さちはさちなりに幸せなのではないかと私は思った。たっくんと夜中ふらふら散歩したり、そういうちょっとしたことで幸せを感じていたのではないかな。 家が居心地悪くても、外で楽しみをみつけてくる、子どものそういう逞しさを、さちから感じた。 中脇初枝さんのお話の、小さな子どもに対する視点がとても好きだ。

3投稿日: 2022.03.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ2019.11.23.読了 いい話でした。 ちょっと不思議な和のおはなし。 インチキ占い師も役に立って人々の幸せなんてどこに転がってるかわからないものです

0投稿日: 2019.11.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ少し昔の北鎌倉のお屋敷が舞台。 バラバラだった家族の再生?の物語。 もう少し掘り下げて人物描写してほしかったし 詐欺師とのあたりがもう少しあっても良かったと思う 中編という感じで せっかくなら長編でしっかり書かれていたら もっとよかったけど… もつれてた家族の毛糸は そんな簡単にほどけないと思うから…

0投稿日: 2017.01.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ思っていたのとかなり違いました。表紙とタイトルの印象から、座敷童のような超現実的な何かによって再生される家族の物語だと思ったのです。 読み進めていると詐欺師の占い師が出てきて家族に取り込みます。この占い師の言動によって家族が変わっていく物語なのかなと思ったらそれもまた違いました。でもこの「思っていたのと違う」ということが、この作品の根幹にあるのではないかとも思えたのです。 家族であっても親子であっても長い間寝食を共にしていても、気付かない一面があります。この人はこんなことを言うんだ、こんなことをするんだ、こんな顔をするんだ。新たに気付くことにより変わることもあるのでしょう。 視点がスルスルと変わり、登場人物それぞれの思いの錯綜が見て取れます。思い込みによりズレていた思いが、修正されることでぶつかり合う。ぶつかることで初めてお互いを見ることになる。バラバラだった家族が最後同じ部屋でくつろぐ。それが象徴するように。 結局家族が抱えた問題は現実的には何も解決していないのですけどね。それどころか問題は大きくなっているのかも。でも、それでもホッと安堵の息をつくことのできる終わり方が素敵でした。 さて、どうでもいいことですが、詐欺師の占い師が読んでいるうちに「おそ松くん」のイヤミになってきたんですよ。見た目の描写など全く違うのざんすけどね。

0投稿日: 2016.06.13 powered by ブクログ

powered by ブクログさらりと読める短めの物語だった。始まりと終わりが印象的。 終わりは、このあと結局どうなったんだろう?と、それぞれの登場人物について思いを巡らせるけれど、それがまた良いのだろう。 食卓のシーンが、物語の進展とともに家族が再統合されていく様子をきちんと描写しているあたりがとてもいいなと思った。甲子が自室から今に出てきて、皆で高枝切りばさみの宣伝を見ながら買おうかという最後の情景が、これからの幸せをほんのり予感させるのに、ラストの一文が「寒が過ぎ、暖かくなるにつれて、森はますます深くなっていくだろう」なのは何でだろう?

0投稿日: 2013.11.12 powered by ブクログ

powered by ブクログよく行く北鎌倉が舞台ということと、 表紙が酒井駒子さんだったので、 興味を引かれて読むことに。 基本は、家族の繋がりを結びなおす物語。 鎌倉の景色を求めて読むと、物足りないことになります。 読後感は悪くないです。

0投稿日: 2013.05.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ淡々としてリズムよく、読みやすい文章。 映画みたい。文章がいちどフィルムに焼きつけられて、それをスクリーンで見ているような感じ。少し離れたところから、はなや家族を見ているような。 祖母の石に支配されていたような「家」は、石が死んでから時間がとまっていて、10年たってようやく時間が動き出す。 石の呪縛ごと、深い森に飲み込まれそうだった家が、少しずつ軽くなって解き放たれていく感じが好きです。家族がふと、顔を見合わせる描写とか。 どうしよもないお父さんも、かわいく見えてしまって。 みんなの名前、とくに「石」という名前が良いな。

0投稿日: 2013.03.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ雰囲気はいいし、すいすい読めるし、後味も悪くないんだけど、振り返って考えると、ん?ってなる。いろいろ気になって納得いかない…

0投稿日: 2013.03.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ家族の気持ちがバラバラになってしまった三河家。 まだ9歳のさちは家族の目につかないように身を隠すことを覚え、お母さんに当たられても無表情で姿を消し1人で声を殺して泣いていた。 自分の部屋のないさちが、どこで寝ているのかを誰も知らないという状況だった。 そんな三河家を再生させるには何が必要だったのか? 物語の中ではいろんなことが起きるけど、全てを動かしたのはお正月の朝だった。 さちが着物を着たその瞬間、お母さんはまっさらな気持ちでさちを見たんだと思う。 さちを疎ましく思っていた理由を抜きにして1人の娘として。もしかしたら初めて。 親子に限らないけれど、この子はこういう子だという印象はなかなか消えないものだと思う。 一度「こういう人」とインプットしてしまうとその前提から全ての解釈がスタートする。 だから同じ言葉でも言った人によって受け取る側の印象は全く変わってしまう。 誰かとの関係を改善したいと思うなら、それまで構築してきた人物像を全て消去して白紙の状態で相手を見るしかない。きっと。 それは簡単なことではないし、何も変わらないかもしれないけれど、自分の目を変えなければそこに映る相手の姿は永遠に変わらないのではないか。 さちが家族の前で笑えるようになったことが嬉しい。 三河家が本当に小さなきっかけから再生したように、形だけの笑顔を作らなきゃいけない日々はいつの間にか終わっているのかもしれない。 ある日唐突に心から笑っている自分に気付く。 そんな瞬間が訪れますように。

7投稿日: 2013.02.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ「きみはいい子」と同じ著者とは思えないほどの駄作。 確かにテイストは似ている気もするが、あの緻密な感情描写はどこにもない。とにかく登場人物のキャラがぶれまくりで、当初は人間性のかけらも感じることができない人たちが、いきなりものすごく良い人になってしまう。 石おばさんのおどろおどろしいキャラ造形の意味もまったく不明。 描きたかったことはわからんでもないが、技術の伴っていない見事な失敗作でしょう。

0投稿日: 2013.02.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ1997年に発表した『稲荷の家』を大幅加筆、改題して刊行された文庫本。壊れた家族の再生の物語。ほんのり心が温かくなる。雰囲気が魔術的で不思議な読後感があった。著者の近著『きみはいい子』は静岡書店大賞・小説部門を受賞。本屋大賞にもノミネートされている。

0投稿日: 2013.02.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ不思議でありながらリアルな家族再生の物語。 壊れかけている家族が、少しずつ変わっていくために必要なのは外からの力だったりする。 母親からの愛情かけらも受けず、放置され存在さえ認めてもらえなかった次女の悲しい夜を思い胸が痛んだ。 おしいれで眠るのはドラえもんだけでいい。 けど、その次女のさちこそが、家族の要であり、いわゆるかすがいであったりする。 一番小さく、一番無力で、一番無垢なものが、一番力を持っている、ということなのだろう。 この家族の、小さな幸せを心から祈らずにはいられない。

0投稿日: 2013.01.14