総合評価

(44件)| 8 | ||

| 14 | ||

| 15 | ||

| 1 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ歌や映画、一見プロパガンダと紐付きにくいが、政治宣伝は楽しく分かりやすくなければならない。 情報の売り手は、買ってもらうのが仕事なので、統制されないようにしなければならない。

1投稿日: 2025.09.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ大衆の感情に働きかけ、政治的に扇動する「プロパガンダ」。しかし古今東西のプロパガンダの事例を紐解いてみると、その多くは、決して国家が押しつけた退屈極まりないものではなく、娯楽の形を纏い、民間企業をも巻き込んで作り出された「たのしいプロパガンダ」であった。第二次大戦期にナチス・ドイツやソ連が盛んにプロパガンダ合戦を行ったのは有名だが、それに対してアメリカが(しかもあのディズニーが!)枢軸国を皮肉ったプロパガンダアニメを製作していた事は非常に興味深い。

0投稿日: 2025.07.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ戦時下における様々な「たのしいプロパガンダ」、つまりエンタメの皮をかぶったプロパガンダを紹介している本。 音楽、映画、ラジオ、アニメなど、多種多様な媒体で熾烈なプロパガンダ合戦が行われたことが分かる。 この本からの重要な学びは2つある。 ① 銃を突きつけて強制するようなプロパガンダは、反発を生むだけで恐ろしくない。 しかしエンタメを楽しんでいるうちに、知らず知らずのうちに誘導されてしまうようなプロパガンダは恐ろしい。 ② そして、そういったプロパガンダを見抜くことは非常に難しい。 だからこそ過去の歴史から学ぶことが大切だ。 どちらも今の時代に必要な心構えだ。 現代でプロパガンダを行うなら、アニメ、ソーシャルゲーム、動画投稿、ユーチューバーなどが使われるだろうか。 誰もがスマホを持っている現代なら、その効果は絶大だ。 いや、もう既に「たのしいプロパガンダ」まみれになっている可能性は全く否定できない。 だからこそ、この本を読んで「国家はここまでやる」ということを知っておくのは、きっと無駄にはならないだろう。

0投稿日: 2025.07.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ正確には☆3.5。 大学時代にとっていた講義で、桃太郎の鬼退治のアニメーションとドナルドダックの戦時アニメーションを見ことをきっかけに、プロパガンダ研究がかなり興味をもっていたのと、読みやすい筆致が相まって楽しく読めた。 以前読んだ『同志少女よ敵を撃て』でも出てきたカチューシャの唄についても触れられていて、より理解が進んだ。

0投稿日: 2025.05.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ大好きな本です。読むのは2回目! 歌、標語、映画などの幅広いジャンルに及ぶプロパガンダの数々は読んでいてとても面白く、同時に現代でも起こり得るという恐ろしさを感じられます。

1投稿日: 2024.06.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ「楽しさ」を通じて民衆をコントロールしようとするタイプのプロパガンダを「楽しいプロパガンダ」と定義し、戦前日本、欧米、東アジア、宗教組織(オウムとイスラム国)、現代日本における「楽しいプロパガンダ」を概観した本。 プロパガンダは楽しく、人を引きつけるものでなければならない。これはどの国でも共通の認識だったようで、旧帝国陸軍の清水盛明、ナチス・ドイツのゲッベルス、中国共産党の毛沢東も同様の見解を述べている。そして利益を上げるために民間のエンタメ産業も協力、便乗してさまざまなプロパガンダ作品を作り上げていった。プロパガンダの本質を知るためには、このような官民協働にこそ注目しなければならない。強制的で退屈なプロパガンダではなく、「楽しいプロパガンダ」によってどのように民衆が扇動されたのかを構造的に見ることによって、未来の「楽しいプロパガンダ」を防ぐことができる、と著者は主張する。 「優れたプロパガンダは、政府や軍部の一方的な押しつけではなかった。むしろ、民衆の嗜好を知り尽くしたエンタメ産業が、政府や軍部の意向を忖度しながら、営利のために作り上げていった。こうすれば、政府や軍部は仕事を効率化できるし、企業は儲かるし、民衆も楽しむことができる。戦時下に山のようにプロパガンダが生まれた背景には、このような構造があった。」(p.58) 国策標語の募集について、「完成した標語よりも、標語について人々に考えさせることのほうが、社会的な影響力がある」(p.41)と、大正時代にすでに指摘されていたのが興味深く、恐ろしさも感じた。

1投稿日: 2023.06.13 powered by ブクログ

powered by ブクログコテンラジオのゲッべルス回でムロさんが紹介していたので気になって購入。 プロパガンダとは、 「政治的な意図に基づき、相手の思考や行動に(しばしば相手の意向を尊重せずして)影響を与えようとする組織的な宣伝活動」のことである。(2p) 前述のコテンラジオ、ナチスの宣伝大臣であるゲッベルスの回をおかわりもして聞いていたのでこの程度にはどういうものか知っていた。 本書では大日本帝国のプロパガンダ、 欧米のプロパガンダ100年の歴史、 東アジアのプロパガンダ、 カルト宗教や中東宗教組織のプロパガンダ、 そして現代日本においてはどうなのか?という流れで、 プロパガンダについて述べている。 …てか、プロパガンダがゲシュタルト崩壊しそうだな笑 どの章も本当に興味深くて、プロパガンダと聞いてイメージする…説教くさくて退屈でちょっと滑稽で…と、いうものではなく、娯楽の顔にスルリと滑り込んだそれが、楽しく消費している間に気がつけば取り込まれているその怖さもよく理解ができた。 特に3章以降は自分の生きている時代、通り過ぎてきた記憶に諮れるため、より身近なものとして、その怖さ、面白さが想像できる。 振り返ってこの本を面白い、楽しいと感じている時点で、たとえばここに著者の思想を過剰に盛り込んだ文章があったとしても、特に考えずに消費するだろう。そう思うと、どんな娯楽も疑心暗鬼で手放しで楽しめなくなりそうだ。 まあプロパガンダにそんな区分けが可能かはわからないけど、前記した本書2p目の文章の()内の有無が、良し悪しの分岐点になるのだろうと思う。 そしてまた、娯楽を消費する側のリテラシーも大事で、楽しむだけではなく、そのコンテンツをメタ認知で捉える癖も必要になりそうだ。 2015年の刊行だったが、今後の娯楽への嗜み方をそれとなく教えてくれる、読み応えあって本当に面白い本だった。

1投稿日: 2023.04.16 powered by ブクログ

powered by ブクログプロパガンダの悪用は、恐ろしい。自分が楽しんでいると思っていたら、実は、洗脳されていた、という自体になってしまう。プロパガンダの戦略を知っておくことは重要かと思う

1投稿日: 2023.03.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ戦前日本、ソ連・ナチスドイツ、北朝鮮(+少し中台)、オウム真理教とイスラム国という章立てで、各地、各時代のプロパガンダの事例を解説し、そこから現代日本における政治的、軍事的表現と対比させるという構成。 形式張った広報ではなく、庶民が触れやすく馴染みのある題材に意図を混ぜ込む「たのしいプロパガンダ」こそ効果が高く、警戒するべきものであるという主張。 中盤までは楽しく読めたが、終盤の著者の主張に関する部分が強すぎて読了感はいまいち。 ただ、受け取る情報がどういう意図を持った情報なのか、というのを考える癖をつけるのはたしかに必要だよなと思った。

0投稿日: 2023.03.15 powered by ブクログ

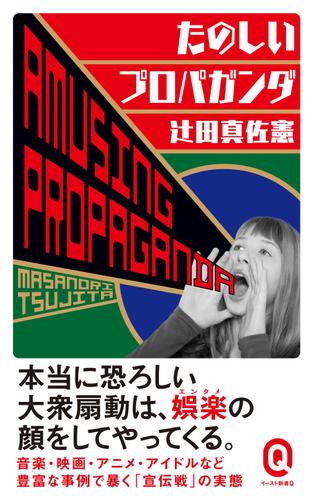

powered by ブクログプロパガンダを楽しむといった本ではなかった(汗)。第2次大戦まで、軍国主義国家だった日本は情報将校を中心にそれなりのプロパガンダ・スキルがあったようだ。現在の自衛隊は、かつてのスキルはないと著者は言う。国民に対する「遠慮」があるのかな? 人心を思い通りに誘導したい国(西側も東側も)、テロ組織などの、娯楽、エンタメの中に紛れ込んだプロパガンダに気をつけろ、ということなのだ。カバーのデザインは、ソ連の芸術家が製作したポスター

1投稿日: 2022.12.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ古今東西、芸術や娯楽が民衆の心に働きかけ、時には歴史を動かしてしまう。 堅苦しくなく、楽しく、押しつけられるわけでもない「プロパガンダ」は、受け取る方は無意識、与える方は戦略的にというところが恐ろしい。 今この瞬間にも、世界中で行われている。 せめて歴史上の事例を知って、垂れ流されるエンタメのなかに潜む危険な「何か」に敏感でありたいと思う。

11投稿日: 2022.09.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ津田大介さんのポリタスTVで何度かお見かけしている方の著書ということで、安倍晋三銃撃事件以来なにかと騒がしくなニカと関連付けがされたり感じたりする中、今読んでも良いかなと思い読んでみた。 たのしい とタイトルひらがなにあたり、著者はお若い世代(誰と比較して??)なので、かつての宝島系お笑い北朝鮮、、的な、まあ若気の至りというかそういうものを面白がっていたことを今、ある程度内省の批判をもって自己点検している、というような立場からは、やや軽くてその辺り微妙なラインをぎりぎりうまく書いておられる。著作本をみると、軍歌の研究者なんだ、、意外であった。表紙の装丁はロシアの有名なロトチエンコのレンギスのパロディでこの辺りもクリア、まあまあ良い感じか。 日本のプロパガンダ戦前戦中のことは、国立映画アーカイブの日本映画の歴史展でかなりじっくり展示を見てきたので本書ではおさらい。日本に限らず戦時のプロパガンダ、加担は心痛くも在り厳しく見るべきでも在り、自分ならどう(加担しないほうに)できか出来なかったかと考える。 SNSの普及により戦争のあり方もやり方もプロパガンダも変わってしまい、本書が示す通り無自覚であってはならない、点検、思考を1人1人がすることが大事。 NHKや大手新聞社、テレビがくそにもならないような内容がないというか、権力側のほぼプロパガンダになりきっている今この時、本当に、中国や北朝鮮や韓国やオウムやイスラム国と同じくプロパガンダはあらゆる文化形態、メディア戦略としてネット、テレビなどに日本でも紛れ込むかもしれない、という指摘は本書2015年にも戦前から、かもしれない、ではなく続いており7年経た今はさらに、巧妙なやり方と、さらにあからさまなやり方で日本でも当然に紛れ込み済みである。現実に、アメリカの大統領選、ウクライナとロシアのメディア戦、と毎日プロパガンダ空中戦真っ只中。 思考実験という言葉を書いておられたと思うがほんとうに、「政策芸術」(日本の議員から出てくる言葉か?!という驚き)とか、「歴史戦」とか、歴史教科書や教育内容さえ平気で書き換えられる今、プロパガンダの歴史、手法を学ぶには良い本だと思った。たくさんの資料文献を当たられていてその一覧だけでも面白い。

1投稿日: 2022.08.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ戦時下の日本、ソ連、北朝鮮、中国、オウム真理教、イスラム国などが、いかにして自分たちの主義や思想をエンタメに織り交ぜ、民衆に伝えてきたのかということが書かれた本。 北朝鮮のプロパガンダ、中国の抗日コンテンツ、オウムのメディア戦略が特に面白かった。 でも、最後の章は必要?ただの政府批判になっていて、読んでいて不快だった。これはページ数が足りないから埋め合わせでつくった章なのか、またはここに著者の伝えたかったことを詰めたのか。 とりあえず著者は百田尚樹が大嫌いなんだということは分かった。

0投稿日: 2021.11.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ時代や洋の東西を問わず、いつもプロパガンダは娯楽の顔をしてやってきた。知っておかないといけない事実。思ったより読みやすくて、入りやすかった。

0投稿日: 2021.07.13 powered by ブクログ

powered by ブクログアニメ漫画音楽映画等を楽しむ人、かつ自分の考えや感じ方を他者にコントロールされたく無い人なら、読むと良い本。 楽しくさり気なく思想誘導するから、「印象操作だ!」と言う人が出ても、「なに言ってんだ、人の楽しみにケチつけるな」と思わせる効果もあるのは、ネット上でもそんな事例を見るよね。 プロパガンダの視点を知っていれば、楽しむ際に冷静に見られる(かも)。

0投稿日: 2021.01.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ帯に書いている「本当に恐ろしい大衆煽動は、娯楽の顔をしてやってくる。」ということの古今東西の事例が紹介されていた。戦前日本、旧ソ連、オウム真理教、イスラム国etc. お堅いイメージのあった大日本帝国の軍部にも「楽しくなければプロパガンダは浸透しない」と主張した幹部がいたことに驚いた。 確かに学校で教師が教えるようなプロパガンダでは、面白くなく興味が持てず全く浸透しないであろうが、娯楽の顔をしてやってきた場合、まずそれがプロパガンダであると気づかず、知らぬ間に一定の方向に扇動されうるであろう。 今後娯楽の顔をしてやってくる大衆煽動をそれと見抜くには、「歴史(過去)に学ぶ」しかない。 歴史に学ぶに関して、最近読んだ「新しい労働社会 濱口桂一郎」の言葉を思い出した。 ~以下、引用~ 私は労働問題に限らず広く社会問題を論ずる際に、その全体としての現実適合性を担保してくれるものは、国際比較の観点と歴史的パースペクティブであると考えています。少なくとも、普通の社会人、職業人にとっては、空間的及び時間的な広がりの中で現代日本の労働社会をとらえることで、常識外れの議論に陥らずにすみます。

16投稿日: 2020.12.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ日常的に触れるメディアにはどんなプロパガンダが隠されているのか、すべてを感じ取ることはできなくとも、敏感に感じ取る習慣はつけていきたいと思う 後半、宮崎駿の件をさらっと流しているのは著者の趣味かな?とちょっと気になった

0投稿日: 2020.12.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ具体例が豊富でで国内・海外・ジャンル偏らず記載されていて面白かったしイメージがわきやすい良い本だった。エンターテインメント産業は危機に瀕するとこういう方向に引き寄せられる誘因ってあるよね、という意味でも今まさに読むタイミングだったのかも

0投稿日: 2020.12.16 powered by ブクログ

powered by ブクログプロパガンダは見てもらうことに意味があるから楽しくないとねという話。 作者がインターネット世代なのでそのへんのことも詳しく書かれている。

0投稿日: 2020.11.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ推しアイドルが総理大臣と朗らかに食事してる様子を政府のInstagramに載せられてたことがあった。 プロパガンダに推しが利用されるのはまっぴらごめんだと思ったけど、その危険性について自分の言葉で上手く伝えられる自信はないし、そもそも利用されても気付かないかもしれないし、でもそんなのイヤだ〜〜〜と思って読み始めた本。

1投稿日: 2020.03.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ近現代史研究者(なんか幅広いなぁ)による、戦前日本から諸外国、宗教、そして現代日本に至るプロパガンダ研究。 新書のコンパクトな分量の中に、全体のストーリー感も含めて綺麗に纏まっているところには、著者の力量を感じます。読みやすく、わかりやすい。現代社会を生きる身として、一度は読んでおいても良いのではないかと思いました。 戦前からしても、やっぱり日本人はプロパガンダはあまり得意じゃなかったんだなぁ、と思いつつ、一部の熱意ある人物によってそれなりの効果が生み出されてきていたことがわかります。やはりソ連、ドイツ、アメリカが凄い。 細かい中身に入っていくと、本著で触れられていた「戦艦ポチョムキン」や、「総統の顔」あたりはリベラルアーツ的に必要な知識だと思いますし、好み的におそらく今後読まなそうな「永遠の0」の筋書きと問題点をザクッと知ることができたのもまぁ良かったです。 1点敢えて言うと、現代日本のプロパガンダについて、右傾化を誘発するものだけを槍玉にあげるのはフェアではないような気も。 本著の中の、「風立ちぬ」は、宮崎駿がリベラルだし右傾エンタメじゃないね、以上!的な展開はちょっと乱暴に感じました。 とは言え、総体的にはとても勉強になったし、我々はプロパガンダに惑わされないよう「思考実験」をすべき、という最後のメッセージも胸に刺さりました。良著だと思います。

1投稿日: 2020.02.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ笑った、笑った。すごく面白い。ただ、日本ではまだまだ「楽しいプロパガンダ」が権力に身についていないのに救われるというか、なんというか。自民党のニコニコ超会議参加もイマイチ板についてない感じですしね。

0投稿日: 2019.12.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ本当に恐ろしい大衆扇動は、エンタメの顔をしてやってくるーー。 帯に書かれたこの言葉、本書で著者が述べていることは真理だと思う。 つまらない教義じみたものは大衆に受け入れられることはない。でもそれが楽しかったり、オシャレだったり、良質な作品であったりしたなら。 かつそれと気づかないように巧妙に政治思想を誘導する内容がちりばめられていたら。 私もたやすく誘導されてしまうと思う。そしてその可能性は誰にでもある。 本著ではそんな事例を、戦時中の日本から、北朝鮮、ナチス・ドイツ、ディズニー、オウム真理教、イスラム国、宮崎駿の風立ちぬ、ガルパンといったように幅広く紹介している。ニュースで見た内容や身近なサブカルコンテンツの内容に触れているので、歴史や作品批評の読み物としても面白い。 そしてエンタメや文化作品を評価しつつ観る目を持った著者なので、プロパガンダ要素を含む作品に対する評価が割とシビアで面白い(観るに耐えない、といった表現が割と出てきて笑った。笑)。 本書を読んで「プロパガンダに対する警戒の視点」を手に入れられたのは大きな収穫。 エンタメを楽しむ視点はそのままに、冷静にその背後にあるものを感じ取りながら作品を鑑賞したいと思った。

0投稿日: 2019.09.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ戦前の日本、ソ連とナチス、北朝鮮と台湾、オウムとイスラム国の4つのプロパガンダの事例を上げ、うまい大衆先導は、娯楽の形で行われると解く。 で、それに比べるかたちで、現代の右翼勢力も萌えミリ、永遠の0などの形でプロパガンダを行っているが、規模も威力もまだまだだ、と断じている。 著者の思想的な偏りが、包み隠さず現れているのが微笑ましい。

0投稿日: 2019.05.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ読んだ 自衛隊の勧誘ポスターがアニメ絵なのが楽しいプロパガンダの典型例、って話に納得 ちゃんと読書メモ取りながら読み返したい。 大塚英志著『大政翼賛会のメディアミックス』を読んでるところなんだけど、この『楽しいプロパガンダ』に通じるところがある気がする。 『楽しいプロパガンダ』では戦前日本の楽しいプロパガンダ、そんなに大成功というわけでもなく模索してた、みたいな描かれ方だったと思うんだよね。 ただ『大政翼賛会のメディアミックス』では、戦前の日本の市民向け楽しいプロパガンダが割と成功していたという視点で取り上げられてるので比較すると面白い。 戦後、世界に先立ち作られた、日本のエンタメの「メディアミックス」という方法論は、既に戦前、大政翼賛会によってその雛形が作られていた、って話とかが書かれている。 かえって、本書『楽しいプロパガンダ』で書かれてたように、過小評価している方が危険だと思う。 スベってる楽しいプロパガンダを指差して笑ってる間に、実はもう別の楽しいプロパガンダ取り込まれてた、って可能性は大いにあるよ。愚かな民衆でありたくないね…。 今の安倍政権も、芸能人とかインスタとか使った『楽しいプロパガンダ』大好きだしね。 星野源の「うちで踊ろう」と安倍晋三のコラボ、みたいにあからさまにスベってるのもあるけど、その影で成功してる楽しいプロパガンダもあるじゃん?? 河野太郎のツイッター戦略とかね。麻生太郎もローゼン大臣てネタ化・キャラ化されて以降やたらとオタク層からの支持が高いし、小池百合子も「密です」がネタにされてることを上手く利用して市民からの好感度を上げてるし。 自衛隊と艦これコラボの例もあるし、そう考えるとオタク層って「楽しいプロパガンダ」への脆弱性が高いよな。「二次元と現実の区別はついてる」って自認してるくせに、表現が現実にもたらす影響について全然考えようとせず、指摘されたら逆ギレしてるような層だから、カモにするにはもってこい。権威に弱く、弱いものいじめは好きなので大変都合の良い自警団になってくれる。 オタクカルチャーに染まって思春期を生きてきたけど、一度気づいてしまったらもう批判的な目で見るのを止められないな

0投稿日: 2019.04.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ戦前の日本から欧米、果ては、イスラム国やオウム真理教に至るまで、古今東西の宣伝・プロパガンダの様子を手際良くまとめて解説していくれている。オウム真理教がエヴァンゲリオン風のタイトルのラジオをエヴァ放映よりも先に実施していたのには驚いた。

0投稿日: 2018.11.12 powered by ブクログ

powered by ブクログプロパガンダとはなにか、どういうものがあるかを説明。知らず知らずのうちに我々は洗脳されているようだ。

0投稿日: 2018.10.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ数多い事例が紹介されているが、掘り下げが足りず物足りない。 特に最後の章では艦これ、ガルパンの話などが出るけども作者の意見は書かれず、嫌な気持ちだけが残った。

0投稿日: 2018.09.29 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

気がつけばほらあなたもハマってる。 真面目なスローガンより,気楽に見られる娯楽の中に埋め込む「楽しいプロパガンダ」の効果。大日本帝国,ナチス・ドイツ,ソビエト連邦や,中国,韓国,北朝鮮などの東アジア,そしてオウム真理教やイスラム国などの宗教関係の例をあげて分析している。ナチスやソビエト連邦には,民衆に思想を受け入れさせる,つまり効果的なプロパガンダのポイントをきちんと理解していた人物がいた。さて,現代日本に効果的な「楽しいプロパガンダ」を使える人物はいるのか,特に政府に近いところに。 『永遠の0』を素直に受け入れるわけじゃないけど,割と有川浩の自衛隊三部作や『図書館戦争』シリーズ好きだし,コナン映画『絶海の探偵』はかっこいいと思ったし,宝塚とかの軍服もかっこいいと思ってる。でも,大事なことは,「隠された悪を注意深く拒むこと」(谷川俊太郎「生きる」より)だと思っている。

0投稿日: 2017.09.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ以前、旧ソ連のプロパガンダのポスターを展覧会で見たことがある。印象的だったことを思い出す。自衛隊についての章を読んでいて、「シン ゴジラ」についての言及がないなと思ったら、おととしの出版でした。

0投稿日: 2017.08.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ読んでて楽しいです。タイトルの通り。大衆扇動について考えさせられる。民主主義の根本を揺らがせている。

0投稿日: 2017.04.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ四章までは面白かったが、五章は著者の思想が香る『たのしいプロパガンダ実践編』といった印象だった。「ここまで来ると生臭さは拭えない。」

2投稿日: 2017.01.11 powered by ブクログ

powered by ブクログたのしいプロパガンダ。プロパガンダはたのしくなくてはならない、という信念のもとに繰り広げられた宣伝たち。 著者とタイトルから戦時中の日本を想像するが、それだけでなく東西各国のアホくさいプロパガンダが多数紹介されている。 ついつい、現代日本に当てはめてアレはプロバガンダだ陰謀だといいたくなるのだけど、当時から、必ずしも政府・軍部の命令があったものばかりではなく、忖度して民間が作ったものも多い。今でいうとAKB48とかサラリーマン川柳とかだろうか。永遠の0になると忖度とは違うかな。 永遠の0も登場するが、艦これとかガルパンとか、萌えミリ、とカテゴライズされるものにもページが割かれている。あれがプロバガンダになるのかなとおもったが、たのしいプロパガンダとしてはバッチリなのだろうか。本当に恐ろしい大衆扇動は娯楽の顔をしてやってくる、そうだ。恐ろしいと感じていないうちに茹で蛙、なのだろうか。やっぱり後味悪いな〜。

0投稿日: 2016.08.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ「強制的で退屈なプロパガンダを恐れる必要はない。そんなものは反発を生むだけで、大した効果も期待できないからだ。そうではなく、娯楽を通じて知らず知らずのうちに浸透してくるプロパガンダこそ警戒すべき存在なのである」(p57) 映画、小説、音楽などの娯楽作品にさり気なくあるメッセージを潜ませ、特定の考えを広めようとする手法を、著者は「たのしいプロパガンダ」と呼び、戦時中の日本、欧米、東アジア、宗教、現在の日本からその実例を紹介します。 台湾ではマジンガーZなどのロボットアニメが設定を変えられ、見ていた子供が主人公は共産党と戦っていると思っていただとか、有川浩、「名探偵コナン」、「艦これ」など、興味深い話題がたくさん出てきて、いろいろ考えながら楽しく読むことができます。特に「永遠の0」についての考察は、自分がこの小説を読んだときに感じたもやもやした違和感を、的確に語ってくれるものでした。 ただ、個人的には、「ディズニーランド」についての考察がほしかったところです(デイズニーの映画作品は出てきます)。政治的なプロパガンダが中心なので取り上げなかったのでしょうが、アメリカの文化、価値観を巧妙に浸透させ、アメリカへの反感を封じ、進んでアメリカに従うよう仕向けることに、これほど成功しているプロパガンダは他にないと思います。 それはそれとして、「そう言えば、「日本人」をテーマにした番組が最近やたら目につくな」などと、「娯楽」作品を注意して見つめ、ときには懐疑的に接し、著者の言う「歴史を参照し、思考実験する」ことの大切さをあらためて認識させられました。 おすすめの本です。

0投稿日: 2016.08.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ前半は興味深く読んでいたが、最後の方は著者の意図が丸出しの内容で残念。この本こそ「たのしい?プロパガンダ」そのものである。

0投稿日: 2016.08.02 powered by ブクログ

powered by ブクログめちゃくちゃよく出来た卒業論文読んでる感じ。プロパガンダの成り立ちと近現代における活用事例を、本当によく調べて並べてあるんだけど、検証が甘くて、論の展開が主観に頼りすぎている。けれど筆者が一番言いたかったのは【右傾エンタメへの警鐘】だろう。戦争や自衛隊、兵器を取り扱っていたら全部右傾になっちゃうのかと言ったらそうではないが、アニメキャラやアイドル、大ヒット映画などの姿を借りて、段々抗体をつけていくうちに、過激な主張も受け入れられるようになっちゃうかもよ…という。値段に釣り合うかは微妙だけど、面白かった。

0投稿日: 2016.07.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ古今東西様々なプロパガンダが紹介されており、事例を読むだけでも楽しい。 楽しみつつも、強制的で退屈なプロパガンダは恐れる必要はないが、『楽しい』プロパガンダ−アイドルやアニメ、ゲームなどの娯楽にこそ–に注意を払う必要がある。萌えミリなどはその典型例だし、本の中にもある、自民党若手国会議員の勉強会で議論されているらしい『政策芸術』とやらも悪用されないよう注意しなければならないのだけれど、本当に上手な人が娯楽に思想を忍ばせた時に自分は気付けるか自信がないのも事実。 歴史を参照し、思考実験をすること。警戒心を持ちつつも極端になり過ぎないこと。筆者がプロパガンダを客観的に記載しているように、俯瞰の意識を持ちつつもこれからも政治や文化、芸術、娯楽に積極的に付き合っていきたい。

0投稿日: 2016.05.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ戦前の日本、欧米、東アジア、宗教組織のプロパガンダが具体例を豊富に挙げて紹介されてある。 それらは自分には関係ないと思うことも可能だろう。 しかし、自民党若手国会議員たちの勉強会「文化芸術懇話会」で立案された「政策芸術」には危険な匂いがプンプンする。 未来の「楽しいプロパガンダ」を防ぐために、過去の「楽しいプロパガンダ」を学び、その構造を熟知しなければならない。 いかに民衆は扇動され、また扇動したのか。現代の社会に当てはめなければならない。 さらっと読めたが、この視点を持つことは非常に大切だと思った。

1投稿日: 2016.03.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ過去から現代に至るまでのプロパガンダについて、本作では主にエンターテイメント性の高い「楽しいプロパガンダ」を紹介している、ちなみに本作でのプロパガンダの定義は以下のとおり。 ”政治的な意図に基づき、相手の思考や行動に(しばしば相手の意思を尊重せずして)影響を与えようとする組織的な宣伝活動” 戦前の日本軍やナチスドイツ、そして現代でも北朝鮮やイスラム国が、娯楽と絡めたプロパガンダを行っている。中でも印象的だったのは、ナチスが1936年のベルリンオリンピックを、国威発揚のために上手く利用した事だ。もし日本も1940年の東京オリンピックを返上していなければ、その後の戦況は違っていたのかも知れない。 今思えば過去のプロパガンダなんて少し滑稽に見えるが、現代の我が国においても、『永遠の0』『艦これ』『ガルパン』などなど、知らず知らずうちに右傾化に誘導されているのかも。

0投稿日: 2016.01.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ"ここ数年で生まれた「右傾エンタメ」や「萌えミリ」や「政策芸術」などの言葉は、新たなる「楽しいプロパガンダ」の予兆ではないのだろうか"p.4 という問題提起に始まって,ナチスや共産主義,軍国日本のプロパガンダの歴史をたどり,知らず知らずのうちに軍事や戦争に抵抗がなくなっていく国民の意識に目を向ける。戦後の日本に関しては,昔から子供たち戦記ものに熱中してたりしたわけで,筆者が言うように近年特にってわけでもないような気も。 「萌えミリ」の例として,『ガルパン』を大きめに扱って「楽しいプロパガンダ」への警鐘を鳴らしている。 作品自体はともかく自衛隊とコラボした数々のイベントに警戒を向けている。北海道での声優たちとの90式体験乗車,聖地大洗での10式展示などのイベントを挙げて,"やはり現実と虚構の混同が見られることがわかる。…作中の戦車は「スポーツの道具」であって、現実の兵器である戦車とは形状こそ似ていても直接的な関係はない。…にもかかわらず、作中のために現実の兵器にほかならない自衛隊の戦車を活用し、自衛隊の広報にも協力している"(p.199)と憂慮。

0投稿日: 2015.12.25 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

いかに国民の精神を鼓舞するプロパガンダが大切だからといって、上から押し付けていたのではいけない。むしろ、国民が自発的に協力したくなるように仕向けなければならない。そのためには娯楽の活用こそ必要だ。これが清水盛明(陸軍新聞班)の考えであり、また陸軍の総力戦研究の到達点でもあった。(p.18) 考えようによっては、辺境の孤島などどうでもいいともいえる。厖大な国防費をかけてまで、維持・管理する意味があるのかという批判も生じるかもしれない。ただ、国民の間に「独島はわが領土である」という意識を強く浸透させておけば、このような批判を未然に防ぐことができる。ひいては、韓国政府の政策を円滑に進める一助ともなるわけだ。 北朝鮮に比べ、韓国のプロパガンダはあまり目立たない。ただ、目立たないことは存在しないことを意味しない。むしろ、より巧みに自然に浸透させているともいえる。長きにわたって北朝鮮と対立してきた韓国である。同国のプロパガンダの蓄えも、決して侮ってはならないだろう。(pp.118-9) 本書では防衛省・自衛隊の例ばかりをとりあげたが、クールジャパンのコンテンツは「ゆるキャラ」などの形であらゆる官公庁で用いられている。こうしたものが「製作芸術」の名のもとに統合され、政府のプロパガンダに利用されてしまう可能性はゼロではない。(中略)プロパガンダという「毒ガス」は一度発生するとたいへん厄介である。今我々の目の前にないからといって、これに警戒しないでいいという道理はない。(p.210)

0投稿日: 2015.12.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ「ー」 思ったほど面白くない。 右傾エンタメという言葉は便利。 そもそも政治的意図が存在しない行動や言動が世の中に存在するのか疑問。すべてにはなんらかの政治的意図があるのではないか。ピカソのゲルニカは左傾エンタメと著者は言うのだろうか。

0投稿日: 2015.11.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ第一章、第二章では大日本帝国のプロパガンダ戦略やソ連やナチスのそれについて書かれていましたが内容的にはやや退屈でした。例えばナチスのゲッペルスなど当時から国民を扇動するためにはエンターテイメント性が必要だと考えていた人たちがいたのは分かったけれど、実例を読んでもあまりたのしさが伝わってきませんでした。歴史的な認識の違いですかね。日本なんかは気質としてみんなもやってるんだから自分も犠牲を払うといった集団意識こそが戦時下の忍従につながっていたのだと思うし、政府のプロパガンダも一億総玉砕なんつって国民を扇動していた部分が一番大きいのではないかと僕は考えていて、「たのしいプロパガンダ」がそんなに当時の日本で機能していたのかどうかは疑問が残るところです。まあ、大日本帝国について扱った第一章の結びでは著者自身も戦前の日本にはプロパガンダに通じた当事者が少なく本書の例に上がっている人たちもプロパガンダを統括する立場にはいなかったから結果的に説教的で退屈だったことには言及しておりますが、彼らが実権を握っていたとしても何も変わらなかったというか、むしろ「たのしくないプロパガンダ」であるにもかかわらず戦前の軍のプロパガンダって大成功していたんじゃないかと思うのです。 第三章の東アジア、四章の宗教(主にオウムとイスラム国)、五章の現代日本におけるプロパガンダについては北朝鮮の国営アイドルグループ「モランポン楽団」や中国の人民解放軍がリリースした「抗日ゲーム」など挙げられている実例がなかなか興味深く面白く読みました。「萌えミリ」やイスラム国の動画配信などは自分も思うところがあったので、挙げられていて良かったです。 気になった点は『右傾エンタメ』について書かれているところで『永遠の0』や『紺碧の艦隊』が例に出ていましたが、それに対して宮崎アニメの『風立ちぬ』は『永遠のゼロ』と同年公開だったのにも関わらず『右傾エンタメ』と批判されることは少ないと作者は書いていて、理由として監督がリベラルだからとか作品論的にどうとか述べているが、いやいや作品の本質はともかくとして韓国あたりで右翼映画として扱われて公開中止までなってましたやん。そのことに触れないで「本書の目的は宮崎論ではないため、ここでは風立ちぬが右傾アニメではないと確認するだけで十分」とか言われても不十分と言わざるを得ないです。それでは自分の論理にそぐわない情報は遮断して都合のいいように操ろうとする著者がまさに気をつけろと言っているプロパガンダと本質が一緒になってしまうのでは。 他にも詰めが甘いなと思う部分は散見されてオウムの勧誘のために制作されたアニメについて書かれている箇所では「オウムでは、出家信者にその技能を活かす役割を与えたともいうから、アニメに関わった経験を持つ者たちが制作したのではないかと思われる」という個所があるけれどこれはまさにその通りであることが村上春樹の『アンダーグラウンド』で該当する信者の口から語られており、そのぐらいの裏を取ってから出版しても良いのではと思ったり、そもそもオウムのアニメのクオリティー云々を書きながら幸福の科学についていっさい触れていないのも不自然で、新宗教のアニメ作品について書くならあっちのが断然すごいのだからそこには触れるべきだったのではないかと思いました。

0投稿日: 2015.10.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ<目次> はじめに 第1章 大日本帝国の「思想戦」 第2章 欧米のプロパガンダ百年戦争 第3章 戦場化する東アジア 第4章 宗教組織のハイテク・プロパガンダ 第5章 日本国の「政策芸術」 <内容> タイトルは「楽しい」だが、内容は非常に「怖い」。日々何事もないように見ている本、雑誌、テレビアニメ、映画…その中に政府や宗教団体の「プロパガンダ」(宣伝戦)が隠されている。著者は、戦前からの歴史を紐解きながら、具体的な例を次々と提示する。知っていることもあるが、「そうだったのか」も続く。また現代においても、”オウム真理教”や”イスラム国”も例に上がり、最後に安倍政権周りの自民党議員の「政策芸術」の話にまで及ぶ。著者は「まだ稚拙な内容だが、今後はわからない」との分析をしている。百田尚樹はともかく(でも一般の人にはそうは見えないだろうな…)「艦これ」などはいつの間にかいろいろなことが刷り込まれている可能性がある。読み終わって「ぞっ」とした。

0投稿日: 2015.10.08