総合評価

(27件)| 3 | ||

| 7 | ||

| 7 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ図書館で借りて単行本で読んでいるので、まずは「一月物語」から 24歳にして平野啓一郎はこんなものを書いていたのか。天才である。何だかよく分からないけれど、すごいものを見てしまったという感覚。三島が熊野詣だったかの話を書いていたと思うが、最初はそんな気分で読んでいた。旅籠の女将の京都弁は谷崎を感じさせる。ところが次第に、摩訶不思議な世界へと入っていく。僕はてっきり高子の顔は腐っているのではないかと思っていたが、そこは描写されないままであった。「――死ぬ為に走っているのではない。断じてそうではない! 俺はその時、将にこの命の絶たれんとする刹那、生まれてこの方終ぞ知らなかったような、生の絶対の瞬間を、その純粋な一個の瞬間を生きるのだ。行為が悉皆捧げられるその瞬間、来るべき未来に侵されぬその瞬間。・・・・・・それを齎してくれるのが高子だ。俺はあの女を愛している。この上もなく愛している。世界には、愛したいと云う情熱しかない。愛されたいと云う願いは、断じて情熱ではない筈だ! 俺は、その情熱の渾てを以て、今、女の許へと行こうとしている。その睛を見ようとしている。・・・・・・」なんとも読めない漢字がいくつもあって、ときにはルビがふられているが、何度も手を止め、読みと意味を調べ、どうしようもないときは写真に撮ってその漢字を調べ、どれだけ時間をかけさせるのか。おかげで読める漢字がかなり増えました。「齎す(もたらす)」は一発で変換できるが、「渾て(すべて)」は出てこないから「こんしん(渾身)」と入力して出す。「睛(ひとみ)」はがんばったら出てきた。「目も異(あや)なる、一匹の胡蝶が舞い上がった。」「目もあやなり」・・・美しすぎて直視できない、まばゆいほど立派だ。なるほど調べてみるものだ。これで一つ賢くなった、かな? 「日蝕」20世紀末にこんなものを書いていたのか。「一月物語」よりさらに400年遡る。しかもヨーロッパが舞台。ここで著者は何を書こうとしていたのか。「これより私は、或る個人的な回想を録そうと思っている。これは或いは告白と云っても好い。そして、告白であるが上は、私は基督者として断じて偽らず、唯真実のみを語ると云うことを始めに神の御名に於て誓って置きたい。」どんな告白を聞かされるのだろうかと、期待に胸が高鳴る。しかし、その後、淡々と話は進んで行き、劇的な展開はない。洞窟の中に入っていく場面に於いてさえも、結局、鉢合わせることもなく過ぎて行く。魔女として両性具有者を火炙りに処す。その場面に至っても荒々しさはない。終始冷静に話は進んで行く。後年主人公は錬金術の作業を行うようになる。「私は、薄暗い小さな部屋に籠って作業を行っている時には、その一刹那一刹那に、或る奇妙な確信を以て世界の渾てと直に接していると感ずることが出来るのである。」科学者の端くれということであろうか。「あの両性具有者こそが再臨した基督ではなかったのか」「蓋し、両性具有者は私自身であったのかも知れない。」私こそが基督である、と云っている訳ではないか。しかし本作品もやたらと読めない漢字が多い。何度も手を止め調べながら読むことになる。まだ今はスマホがあるから良いが刊行当時ならば漢和辞典を引いていただろうか。それでは読む気がしない。しかし、適当に読んで意味を取り違えるのは「舞姫」で懲りている。きっと、すぐ忘れると思うが、随分と読めるようになった。暫く、漸く、慥か、俄か、僅か、徒に、瞠る、瞑る、齎す、睛、変換してすぐには出て来ないものも多い。確かに、同じ読みであっても微妙に違う意味ということもあるのだろう。その拘りで一体何を表現しようとしていたのか。若き日の平野啓一郎は。そして、これが芥川賞なのか。「コンビニ人間」とは随分違うのだな。と、ここまで漢字が多くなってしまった。梅棹忠夫ファンの僕はふだん漢字はなるべくひらくようにしているのだが。

2投稿日: 2025.07.19 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

〈日蝕〉 例えば、昼は夜があるからこそ存在する。 生は死の訪れによって完結し「生涯」となる。 物事は、自らと対をなすものによって定まるようだ。どちらか一方だけでは不完全なのだろう。 だとすれば、男と女を兼備する存在は、完全性を体現したはずだ。しかし社会はこれを焚刑に処した。何やら示唆的であり、とても痛ましい。

0投稿日: 2025.07.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ少し、今敏の映画作品を思い出した。夢と現実が交互して、混ざり合って、なにがなんだかどっちがどっちだか分からなくなってくる有り様が描かれている。特に一月物語でそのように感じた。 あとは、文体美が凄い。ルビの振り方も使う言葉古くて一般的で無いものばかりで、始めは難しいが、慣れてくると、むしろ文体の滑らかさにびっくりする。こんなに難解語しか無いにも関わらず、頭にダイレクトに映像が浮かぶ。 解説に、一月物語はまるで「能」のようだとあった。目から鱗だった。また日蝕についての解説もとても示唆的で良かった。

0投稿日: 2025.06.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ20年ほど前に一度読んで、今回再読。難解な漢字、擬古的と言われる文章、歴史的にも知らないことが多い中世ヨーロッパ、そしてキリスト教。20年経っても、私の知識は然程の進歩はなく、やっぱり難しいわ〜と思いながら読んだ。 だが、両性具有者が登場してから物語にどんどん引き込まれて、日蝕の場面では自分もその場にいるような、そんな感覚に陥るほど物語にのめり込む。こうなってくると、難しい漢字も読みづらい文章もむしろリズムにのって読めてしまう。20年前も同じように日蝕の場面に衝撃を受け、その後なんとなく中世ヨーロッパが気になり出した。だが、衝撃は今回の方が上回った。少しは20年で場面を思い描けるだけの多少の知識が増えたからなのか? 一月物語は初めて読んだ。恥ずかしながら、泉鏡花を読んだことがないが、こんな感じなのだろうか?と思いながら読む。こちらはどこか懐かしい感じのする文章。森鴎外、三島由紀夫に通じる雰囲気の文章かな、なんて思いながらページをめくる。これも途中からドキドキが止まらず、一気に読んだ。平野啓一郎。彼の頭の中は一体どうなっているのか!ガッツリ読書時間を過ごせたことに感謝!

14投稿日: 2024.10.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ芥川賞受賞作の「日蝕」よりも、もうひとつの「一月物語」の方がストーリーとしては面白かった。 高子を貰い受けた坊主が山奥の庵で実際には何を行ったのかは、はっきりとは書いてないが、流れ的には、光源氏的生臭坊主なのかと思ってしまった。 前半は、夏目漱石の「草枕」と雰囲気が似ていた。文体は当時読もうとして苦しんだ明治文語体風だし、場面設定も似た感じだし。 二篇ともルビだらけなので、一頁あたり15行と空間がとってあって、その点は配慮があるつくりだった。

27投稿日: 2024.10.08 powered by ブクログ

powered by ブクログすごい文章力!これを20代で書けるのは天才だと思います。一月物語のベースになった場所に行ってみたい。日蝕も翻訳小説みたいで好きでした。

0投稿日: 2024.07.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ全くどんな頭脳の持ち主なんだか、大学生が書けるとは思えない内容。 ヨーロッパに行ったおかげで中世ヨーロッパのまちが想像できたため、少し内容理解が深まった。 才能。

0投稿日: 2024.05.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ約二十年振りの再読。現在の著者の作品とは異なる、三島の再来と世に言わしめた擬古文を駆使した作品は二編とも幻想的で美しい。もちろん、初期のロマン主義三部作と現在の作品が分断されているわけではない。本二作は自我が他者と混ざり溶け合う物語と読むことが出来る。多から個へ。一つとなることが究極の到達点となっている。しかし、デビュー間もなく個への到達を描き切ってしまったが故に、またその限界性も時代とともに感じ取り、分人主義へと至るのではないかと思う。「マチネの終わりに」や「ある男」などの話題作が数多い作家だが、だからこそ、初期作品を読み返すことによってその作家の豊かさを感じ取ることが出来るのではないか。ちなみに、個人的には作者の作品群で「一月物語」が一番好きだ。

0投稿日: 2023.12.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ挫折したー。文体が気になって物語に入っていけません。苦闘の末に1/3ほど進んだところで停滞。なんとか読み切ろうともがいてみたものの1ページ捲るのがまさに苦行。 そう、この作品は経本なのだ。いつの日にか読破の末の悟りあらんことを胸にそっと本を閉じました。

0投稿日: 2023.08.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ錬金術の秘蹟、金色に輝くアンドロギュヌス、中世キリスト教世界照らす怪しい光。 荘厳な文章で描かれ、そしてその文章が内容によく合っています。 この作品が、芥川賞を当時最年少受賞した衝撃のデビュー作とは。 まさに驚愕です。 何という碩学。 この作品を読むと、いかに自分が漢字や表現を知らないかが、思い知らされます。 「日蝕」も「一月物語」、とにかくすごい文学です。

0投稿日: 2022.10.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ久々にこんなカチコチの文体に目を通しました いやはやこの本を大学生?の時に書ける平野啓一郎さんに感動しかない 読破出来て良かった

0投稿日: 2022.05.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ途中休読したので11ヶ月かけての読了です。一月物語は妖しく美しい話でした✨ 神話というより世にも奇妙なに違いと思います。謎は謎のまま、そのままの方がいい、美しい…ってこともありますよね。

0投稿日: 2021.07.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ世界観がすごい。読み進めるうちに異世界に連れ込まれるかのよう。大学生のうちにこの文章を書き上げることができる才能に嫉妬。

0投稿日: 2019.04.16 powered by ブクログ

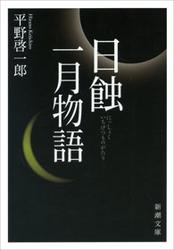

powered by ブクログ平野 啓一郎氏が TV 日曜美術館 エル・グレコ に出演していたので、本を読みたくなった。 平野 啓一郎の本は、ジャンルを超えているらしい。 作品ごとに扱う対象がころっと変わり、それがどれも素晴らしいとのこと。 といっても、私のジャンルでは「小説」だ。 この本の前半に収録されている「日蝕」を読んだ。 昔風の漢字の羅列、古るっぽい文体。 嬉しいことにルビが振ってあるし、古い本より活字が大きい。 内容は、なんだろう〜、がんばって最期まで読んだ。 著者は、主人公の宗教や世界観に共感しているのだろうか。それとも作品のために書いただけ・・・? 連載 : 空白を満たしなさい / 平野啓一郎 というのを Webで読めるらしい。 ん、読んでみる!? URLはこちら https://cakes.mu/posts/1562 『第一章 生き返った男 1《Save Me》(前編)』 : URLはこちら https://cakes.mu/posts/1563 『第一章 生き返った男 1《Save Me》(後編)』 : 2013/04/06 予約 4/9 借りる。4/20 読み始める。4/27 日蝕を読み終わる。 内容と目次は 内容 : 日蝕 異端信仰の嵐が吹き荒れるルネッサンス前夜の南仏で、若き神学僧が体験した錬金術の驚異、荘厳な光の充溢、そして、めくるめく霊肉一致の瞬間…。 現役大学生が聖文学を世紀末の虚空に解き放つ。 一月物語 明治30年、奈良県十津川村。 森を彷徨う青年詩人は、老僧に毒蛇から救われ山寺に逗留する。 俗世から隔絶された奇妙な時空の中、青年は現世と夢幻の境を越え、一人の女と出会う…。 芥川賞受賞後第一作。 著者 : 1975年愛知県生まれ。京都大学法学部卒業。 99年大学在学中に「日蝕」で第120回芥川賞受賞。

0投稿日: 2019.01.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ著者のデビュー作である『日蝕』と、第二作『一月物語』を収録しています。 『日蝕』は、ルネサンス期のリヨンを舞台に、トマス主義者である一人の青年僧が、ヘルメス主義にもとづいて錬金術をおこなっているという老人のもとを訪ね、奇怪な出来事を体験する話。『一月物語』は、明治30年の奈良県十津川村を訪れた青年が、夢とも現実ともわからないなかで美女と出会い、その謎めいた魅力に惹かれていく話。 両作品ともに、晦渋な文体とシンプルなストーリー・ラインがアンバランスさを感じさせます。デビュー直後には「三島由紀夫の再来」という煽り文句と、何人かの批評家たちの辛辣な評価に取り巻かれていました。なかには「暴走族の落書き」といったようなことばもあったように記憶しています。 ただ、その後の著者の作品を知ることのできる現在から振り返ってみると、このころから著者は一貫して、小説でなしうることはいったいなにかという問題に持続的に取り組んでいることがわかります。そうしたものとして見れば、本書も一つの試みとして興味深く読めるように思います。

0投稿日: 2018.10.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ読み始めたのだが、これは難解だ。。。 そろそろ読めるんじゃないかと手に取ってみたが、 私にはまだ早かったようで・・・ 残念。 絶対にまたチャレンジしてみせる!!

19投稿日: 2016.04.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ「日蝕・一月物語」平野啓一郎◆「日蝕」はページを開いた瞬間に漢字の多さに目眩がしましたが、半分を過ぎた辺りからは話に入り込めました。「一月物語」は和風な幻想小説いう感じで「日蝕」よりも読みやすいし面白いのですが、時間が経ってたからもじわじわと熱を発し続けるのは「日蝕」かも。

0投稿日: 2015.12.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ「日蝕」 「アンドロギュヌスの正体は何か」 「ジャンの父親は本当にユスタスなのか」等 物語の横軸に、いくつかの謎を残す作品で 深読みの余地は多く、それが読後の余韻にもつながっている しかし 錬金術師の捕縛に際し 逃げ出すことしかできなかったにもかかわらず 「自分自身こそアンドロギュヌスだったのかもしれない」 などとのたまう主人公の 奇妙な図々しさには違和感がある 「自分は、他者の死によって自我に目覚めたジャンと同じだ」 そんなふうに言うならわかる気もするのだけど… 「一月物語」 北村透谷をモデルにしたと思しき主人公が 「胡蝶の夢」をさまようというお話 北村透谷というのは、明治日本を生きた詩人で 近代日本文学の確立に深くかかわったと言われる よく知られるのは、「恋愛至上主義」を日本にはじめて打ち立てたこと これにより、すべての男子は「白馬の王子」になる資格を得たのであり またすべての女子は「囚われの姫」たりうる存在になったのだ しかし同時にこれは、「心中」を肯定する理屈にもなった 「ストーカー行為」を正当化する理屈にもなった さらには ナショナリズムのための「殉死」を肯定しうるものでもあったわけだが そもそもそいつは文明開化にかこつけて てめえのエゴと性欲を言い訳してるだけじゃないのかい …という批判は、検討されてしかるべきだろう ちなみに「恋愛はただ性欲の詩的表現」と言ったのは芥川龍之介だったが それはさておき この作品じたいは、端正な構造にまとまっていて なかなか読ませるものだ 美醜をめぐってただよう自意識も この段階ではニヒリズムの態に保たれており さほど嫌味ではない

0投稿日: 2014.12.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ私が大学生になった年の芥川賞で、現役京大生が受賞したということで、ずっと気に掛けていた。 読みながら、「平野氏、ものが違う」と思ってしまった。 ただ文体や内容が奇抜というわけではなく、各所に散りばめられた要素の裏付けとなる知識については、本当によく調べ上げられたものであると感じられた。 その意味で、決して空想的ではない。 内容はぶっ飛んでいると感じられるが、本作は現実的な努力の上に立っている。しかも、一見それを伺わせないような姿で。 新規性があるとかなんとか、一言で言ってしまうのは失礼に当たるかなと感じた。

0投稿日: 2013.11.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ文庫本ながらサイン本。出だしから難解で、長いことほってあり、観念して、お風呂の読書タイムに持ち込んだ。何とか読み終えたが、難解この上なく、これがデヴュー作とは驚き。サインをもらうとき、著者のお姉さまが私と同名だと聞いた、その一点にのみ、親しみを感じます。繰り返し。難解。

0投稿日: 2012.12.25 powered by ブクログ

powered by ブクログルビなしでは読めない漢字の連なりで、読み続けることができるか不安なままページを進めるうちに、この漢字を含めた表現力に引き釣りこまれていきました。 自分にもう少し、中世キリスト教の基礎知識があったらなぁとも思いました。 科学ではまだ解き明かされない領域の広いころを舞台にしているて、この「日蝕」も「一月物語」も死を直面にした刹那の輝きに神を感じさせられる。 「一月物語」では泉鏡花の高野聖を思い出していました。夢と現の境界線の甘さ、古典的な味わいがある。

0投稿日: 2012.12.16 powered by ブクログ

powered by ブクログデビュー作の「日蝕」で三島由紀夫の再来と言われたとかなんとか、確かに三島由紀夫っぽさを感じる作品だった。小難しい文書だけど、意外と読みやすく話の内容も意外とわかりやすい。個人的には「一月物語」の方が好き。主人公が現実と夢と幻の間を彷徨っている感覚が凄いと思った。

0投稿日: 2012.09.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ表面的には、硬派な文体を取っている。それでも、どこか暴風のような乱流も感じる。それはまるで、本質そのものを知ってしまったが、若さゆえに、その非情な感情が過剰な顕示欲に結晶化しているような感触だ。確かに硬派な清閑さはあるが、その裡で燃え盛る狂気にも近い情動を感じる。しかもその光景は、無声映画を見るように、静かだ。そこに作者自身の強烈な生命力を感じた。

0投稿日: 2012.03.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ著者の作品は初めて読んだが、独特の世界観に引き込まれた。 文章や単語の使い方の分かりにくさはあるにしても、それを上回る魅力たっぷりの作品だった。 読み応えのありそうな著作が多々ありそうなので、今後も楽しめそうだ。

0投稿日: 2011.11.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ平野啓一郎は今年二冊目だけど、デビュー作のほうがよくわからない。難読漢字と美文体調の形容詞に彩られた中世ヨーロッパの物語。解説もよく頭に入ってこなかった。二回目読んだら何か違うとおもうけど、それはまた今度。

0投稿日: 2011.11.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ『日蝕』も『一月物語』も単行本で読みました。 読みづらいとかいう意見はよく聞きましたが、大学時代に、お前の頭の中は別世界か!ってつっこみたくなる哲学書を読まされてばかりだったので、それに比べたら読みやすかったです。漢字もわざと難しいものを用いてますが、文脈でおおよそ読めます。 逆にこんな漢字があるんだと新しい発見もあったりして、別の楽しみもあります。

0投稿日: 2011.07.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ以前読んだ「ドーン」の時にも感じたが、言葉の使い方が面白い。 幻想的な物語。 個人的には一月物語が読みやすいと感じた。 言葉の中に、上手く自分の気配を隠していて、非常に制御されている文体だなと思う。うかつに真似したら、中2病この上ないだろう。 文庫とはいえ、解説が3つも入っているあたりに、文壇の期待のほどが伺える。あまり見たことがないので驚いた。

0投稿日: 2011.03.07