総合評価

(91件)| 2 | ||

| 21 | ||

| 25 | ||

| 23 | ||

| 14 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ◼️所感 自分は禅に関心があるので、目的や結果重視の社会的な大人の生き方と今を感じ取る禅的な子供の生き方の違いに焦点が向かいがち。 この本では高校生の兄(慎一)が大人の世界と子供の世界の狭間を生きる葛藤が感じられる。 兄の慎一は幼少の頃から良い子として優等生として振る舞うことを暗に強いられており、子供としての感性を抑え込まれて育っていた(わがままを言うことができず、滑り台を思いっきり滑ることさえも出来ないでいた。) そんな調子で進学校まで進んだが、最近覚える違和感から前に進めなくなってしまう。(結局不登校になってしまった。) 以下のフレーズが特に印象的。 "ぼくはその気味悪い色を眺めながら、最近感じている二つの相反する気分を味わっていた。それは、一つことがすめば次のことへ、駆け足で進むよう強いられる生活への消耗感。同時に、それから乗り遅れることへの不安感。" 思うところは、、 禅的に生きるために目的重視の生き方はやめよう、今を大切にしていこう、というほど単純な話ではなかったことを思い出した。そうありたいと思っても現実はそこから乗り遅れることの不安感もついて回るので、この不安感に対しても対処しなければならない。特に子供は自分も周りも日々変化していくので、この不安感から逃れるのは難しく、前に進むしかないと感じるようになる。禅的な生き方はある程度大人になって安定してからじゃないと難しいのかもしれない。

0投稿日: 2025.11.22 powered by ブクログ

powered by ブクログドラマが好きだったので、たまたま本屋さんで見つけて購入 先に原作を読んでいたら感想が違っていたかもしれないが、設定は合っているがドラマと全然別物で驚いた。

0投稿日: 2025.04.05 powered by ブクログ

powered by ブクログこの本は、大学近くの古本屋で「人生の迷子たちへ」とメッセージがつけられた中身はわからない本の3冊セットのうちの1つだった。 まずこの本はページが少ないし余白も多いのでさらっと読める点が良い。 さて、内容についての感想に入る。 この本を読み終えてまず、私もこの本を、人生に迷っている人におすすめしたいと思った。 本についていたポップにはさらに続きがある ー「明日からどう生きよう…」と思った事がある 人はなおさら面白く読める3冊。あったかいのもあるし、ヒェッというやつもある。そりゃ人生様々だしな。ー と。 古本屋でこれを手に取った時期は、なんか色々うまくいかないなと躓いていた頃だった。 この本はそれに似たうまくいかなさがたくさん書かれていた。 面白いほどにうまくいくいっていない家族がテーマだし、悪質すぎるいじめ、今ではあり得ない体罰、優等生が落ちこぼれていく様… 文字にすると驚くほど暗いテーマばかりなのに、(世の中に溢れている悲劇と比べたら)不思議とこの小説はさほど暗い雰囲気はない(後味はあんまり良くない) それはきっとどこの家族もこれに似た暗さや歪みを抱えているからではないかと思う。 表面上ではわからないけど、知ってしまったら思わずツッコミたくなるような、”よくない事“がリアルに書かれていた よくない事は思わず隠したくなるし、できれば自分の人生の中に入れたくない と無意識のうちに思っていたが、それがここまでリアルに、オープンに書かれた小説を読んで、(しかもあのポップ付きの)よくない事、うまくいかない事も含めて人生なんだと。 人生に迷っているわけでも躓いているわけでもなく、ただ人生を進んでいるだけだと 気が楽になった。 きっと別のタイミングで別の形でこの本を読んでいたらこんなに面白いとは思わなかっただろう 良い本に出会えました

0投稿日: 2025.01.31 powered by ブクログ

powered by ブクログかなり前に読んだことがありましたが、久しぶりに読み返してみました。 いじめ、体罰、不登校と問題だらけの家族、やっと普通の生活に戻るのかと思いきや、何一つ解決せずに話が進むところに引き込まれました。 ちょっと大袈裟かなとも感じますが、読み応えあります。

0投稿日: 2024.09.18 powered by ブクログ

powered by ブクログまあ 面白いオチはないなという感想。 一昔前の 嫌〜な家族や人間のリアル という感じで、人や家族は簡単には変えられないものなのだなと思った。 ただひたすらそれを見せられて、救いのないまま終わってゆく。 そういうダークなじっとりとした雰囲気が好きなら多少は楽しめるかも。

0投稿日: 2024.08.19 powered by ブクログ

powered by ブクログなんか色々カオスでした。弟は自閉症スペクトラム?常同行動、吃音、薄笑い。そこに引き込まれました。古い小説なのに、今も全く変わってない不登校問題(うちも例にもれず)、当時は登校拒否。この時代には珍しく、不登校児を無理しゃり登校させないところが時代的に違和感。 この母親は心配症の割に諦めの中にも他力本願な所がある所がそうさせているように思いました。夫がダメなら家庭教師に依存。。。夫も酒に溺れてどうかしてるし母親がそうなるのも必然といえば必然。家庭教師の暴力を容認してるのはそれでも藁をも縋る思いなのでしょうかね。 弟の成績があがれば不登校になる兄に態度を変える。『私のために学校行って』は本性みたり。子育ても自分の不安や自分の見栄など全部自分の為。毒親もいいとこだと思います。 家庭教師は、荒療治でしたが若いのに一家の家族ゲームを見抜いてましたね。 おとうとがやられている様子を窓の外から冷静に観察しているとこなんか初めから闇でしたしね。。。兄として気持ちが欠如してるし母と同じで自分本位ですよね。 弟が最後に自分で考えて自分で答えを出して 父に言えたところは鳥肌、感動でした。 子どもを急かさずに待ちに待って子どもに決断させることは大切だなと思いました。子の決断に対し責任を負わせる勇気を母が持つことが大切。 (私の課題でもあるかな) 色々書いてしまいましたけど、自分自身不登校の子を持つ母ということもあり感じるところが多々あり、この母親と自分の悲しい共通点も見せられ今後の思春期の子育てにいきたい、反面教師として活かせていけたらと思うのでありました。

4投稿日: 2024.01.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ81年の作品。初読。あんなに映像化されていたのに映画もドラマも一度も観ていない。 物語は、成績が悪くいじめられっ子の弟に破天荒な家庭教師がつくことから始まる。一家は団地住まいの4人家族(父、母、ぼく、弟)。ぼくは優等生だが心に闇を抱える。 何故こんなに映像化されたのだろう? 81年当時は受験戦争と言われる一方で、中高が荒れていた時代。「なめ猫」ステッカーが売れ、金八先生で「腐ったミカン」問題があり、まだまだ「不良」にスポットライトが当たっていた。イジメもそれほど社会問題化していなかったし、引きこもりが注目されるのはもっと後だ。そんな中、弟、母、ぼくの切り取り方が斬新だったのではないだろうか。 発達障害気味でクラスで虐められる弟と過保護だけど息子の心情等には無関心な母親との関係はリアル、優等生のぼくが陰で万引きや暴力に走る様もこの後テンプレ化した気がする。 3名が繊細に捉えられているのに比べ、学歴コンプレックスを持つ父親は、昼間は仕事に明け暮れ、帰宅後は酒に溺れる。家族の言うことは全く聞く耳持たず、、、といった昔からの下層階級のオヤジといった描写で、おざなり感が強い。中年オヤジは可哀想だなぁ。 読後感は非常に悪い。家庭教師の登場が一時この家庭に変化をもたらすが、結局何も変わらない(むしろ悪くなった)からである。作者はこの家族関係の提示だけが目的で、解決は意図していないからかも知れない。映像作品では(観てないけれども)松田優作や長渕剛、櫻井翔といった家庭教師役が注目を集めていた気がするが(違ってたらゴメン)、家庭教師は何もできなかったトリックスター。主役はあくまでも「ぼく」と家族である。

6投稿日: 2023.11.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ図書館で棚眺めてたらたまたま見つけて、10年近く前にドラマで櫻井翔がやっていたなぁと思いながら読んでみた。 なんか結構酷評が多くてびっくりした。 個人的には、その年代の教育方針(暴力容認)とか、父親母親の言動って子どもたちの思考歪めたり可能性狭めたりするよなぁって考えさせられることが多かったから面白かった。

4投稿日: 2023.11.10 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

古本だったので表紙に長渕剛演じる吉本と茂之のやり取りが載ってる。その劇中画のインパクトが凄い。まぁ自分は櫻井くんのやつしか見てないけど。あのドラマだと吉本という人物が結構掘り下げられてたけど、原作は違うみたい。原作は慎一視点。吉本は改めて慎一の、家族の何とも言えない現状を浮き彫りにする役割。なんだろう。悲しくなってくるというか、つらいというか…なんかそういう読後感。希望は湧いてこない。外は見ず、内へ内へ。高橋源一郎さんの文学的解説が面白い。

1投稿日: 2023.01.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ1980年代に書かれた小説なので、 言葉だけでなく 暴力で従わせようとする教育や、 学力主義なところはとても時代を感じました。 昔のことを知るにはいい機会でした。 特別気付きになる内容ではなかったのと 最後まで何を伝えたかったのかよくわからず...。 あまり好みの作品ではありませんでした。 弟は今でいう発達障害、知的障害があるのかな? 福祉の力を借りて伸び伸びと生きていけるといいなと思いました。

2投稿日: 2022.12.03 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

2013年購入 * 久しぶりに読んでみた。13年に買って読んだ当初はドラマとの違いにただ驚いていたけど、大人になってから読むとなかなか面白い。 慎一の堕落していく姿に怒りきれない両親、茂之には強く言えるのはそれまでの2人の性格の違いか。無駄に達観してる慎一は人生へのやる気がなくなったら更生できる未来が見えないし、茂之はもともとの性格からこうやって人生を逃げ続けていくんだろうって考えるとこの家族は救いようがなくて可哀想。 昭和の時代はモノが溢れていない分、勉強のしやすい時代だとは思うが勉強嫌いの子供からすると生きづらかったのかなとも思った。

0投稿日: 2022.11.04 powered by ブクログ

powered by ブクログやりとりには暴力的だったり過激なところもありますが、受験生の気持ち、親への反抗心などいろいろ考えさせられます。あらすじから先の展開や細かな情景が浮かぶ表現で想像しながら読んでいくのは面白かったです。

1投稿日: 2022.06.18 powered by ブクログ

powered by ブクログこの小説が書かれたのが、40年近く前であることに驚いた。 父親も家庭教師も威圧的&暴力的で、今なら「あり得ない」シチュエーションだが、 学校に行かない(いけない)状況は現代でもアルアル。 むしろ、行かない選択が容認されている分だけゆるい状態かもしれない。 イジメに至っては、さらに陰湿で巧妙になっている。 結局この家庭教師はなにをしたのだろうか。 機能していない家族を一時期通過しただけ、なのかな。

1投稿日: 2021.08.30 powered by ブクログ

powered by ブクログドラマを観て、原作に興味を持って購入。 展開がなく、盛り上がりにかける。 ドラマの方が面白かったと感じる。 期待していただけに、少し物足りなかった。

1投稿日: 2021.02.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ映画を1月前にみたばかり。おもしろかったので原作も読んでみた。 本は兄の独白形式で進み、映画とは違った淡々としたトーンになっている。すばる文学賞だけあって、情景描写が純文学だなあという感じに気負っている部分もあり、そこが一歩ひいたシニカルな空気が漂う。 映画では兄はかすんでしまっているが、父母が常に兄弟を比較し、兄は優秀で褒められてよかったのかと思いきや、兄自身は褒められるためにいい子を演じるのに疲れてしまっている。そこが映画より強く伝わってくる。 映画でも兄がFM雑誌にエアチェックする曲をマーカーで色をつける場面が出て、時代感がなつかしかったが、本でも同様の箇所があった。 家庭教師が去るとまた元通り、家庭教師が最後に持つ虚無感みたいなもの、これも淡々と感じる。映画は最大に原作の空気を増幅できたんだなあ、と感じた。 昭和56年第5回すばる文学賞受賞作品。 著者の本間氏は昭和23年生まれ。受賞時33歳。検索では著作は他には「カタルシス」という1冊しかないようなのだが、どうしたのかな。 読んだのは単行本1982.1.10第1刷 1983.10.25第3刷 図書館

0投稿日: 2020.12.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ1981年のすばる文学賞。何かありそうで何もなく、全然理解できなかった。高橋源一郎氏の解説でも全く気付きを得られなかった。リズム?全く感じなかった。気持ち悪い変拍子とは言えなくもないが。でも当時はこれが映画にもなるくらい、熱い「青春小説」と受け止められたのか。この文学性を味わえる読解力が身につく日は自分には来ないだろう。

0投稿日: 2020.10.21 powered by ブクログ

powered by ブクログできの良い兄と悪い弟、そして弟につけられた破天荒な家庭教師のお話 何度もドラマ化や映画化しているだけあって、僕が子供の頃からの共通の社会的問題が取り扱われている 松田優作、鹿賀丈史、長渕剛、櫻井翔 多少の演出の差こそあれ、「見せかけの家族」という描かれているものは同じ 学校の成績は何のためか?学歴は何のために必要か?親の役割とは? 当時の言葉で言うなら、受験戦争、学歴偏重主義、いじめ問題、家庭内暴力、体罰、核家族化とかかね 「家族ゲーム」というタイトルは、家族はそれぞれが役割を演じているゲームのようなものというメッセージなんだろうなぁ 父親は外で働いて稼ぐ、子供には厳しく 母親は子供の味方で、先回りして子供の代弁者 子供は親に従順で勉学に励むべし というステレオタイプな社会的役割 慎一のバトンタッチの変貌ぶりはそういう事なんだろうね 吉本は茂之に勉強を教えようとしたわけではなく、「生き方」を教えようとした だけど、成績は上がったものの、生き方は変えられなかった そこが両親の認識とのズレ 吉本の言葉で、それを一番表していると思ったのが以下のセリフ 弟が出来が悪いと言った親に対し 「あんまりそんなこと言わないで下さい。とくに本人の前では。それに、学校の勉強なんて、頭の良し悪しとは無関係ですから」 自分が三流大学の3留中というのもあっての言葉なんだろうけど その後の茂之を見て、成績は上がっても本質は変わっていないというのがよくわかる 吉本は慎一にとって、「自由な生き方」を提示した存在 この後の慎一がどうなったのか、気になるな 文章は、最初かなり読みにくかった 読点がやたら多い 吉本の江戸っ子口調と読点の間の多さが人物像とマッチしない でも、解説を読んで、それは各登場人物のリズムなんだと書かれてあって、さもありなんとも思った

2投稿日: 2020.05.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ前に買ってあったが確か途中挫折してしまった気がする‥ 時代の流れか、今の時代ではあり得ない話しかな? 弟くん、多分今の時代であれば施設か病院で相談を受けるのが先だと思う。

2投稿日: 2019.08.21 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

感想としてはつまらない、読んだ時間がもったいない、の二言。あと人におすすめできない。 図書館でタイトルとあらすじに惹かれて借りて読んでみたけど、つまらなかった。 文もへんなところで区切ったり、たまに時系列わかりにくいところとかがあってへたくそ。なんで賞を受賞できたのかわからない。 家庭教師が体育会系だっていう設定があまり活かしきれてなくて、ただウジウジする弟に活を入れるために今で言う体罰的指導をするだけでおわり、最終的に弟が高校受かったらそれで家庭教師はおわり。 作者が書かれた時代等を考慮すると、今の体罰等に敏感な世の中とのギャップがあるのは仕方ないと思うのでここらへんはわりとスルーできる。 あとは個人的に弟の描写がとにかく気持ち悪い。 唾をとばす、よだれを垂らす、薄笑いを浮かべる、口元を袖で拭う、奇声を上げる、自分の気持ちの代弁等を母にやらせる。 読んでて気分悪くなった。 生理的に無理だとおもった。 というか、家庭教師がその弟に体罰的指導する前に、弟へ根本的な治療やカウンセリングが必要だったとおもう。 それで成績が良くなるのはよくわからない。 それでも結末がどうなるのか気になって読んだけど、結局語り手のぼくが堕ちきった、とか両親のプレッシャーがかかって非行に走りまくる、とかなくて消化不良なかんじでおわり。 弟は高校受かったのに、結局浪人して別の高校入り直すとか言い出し、それに満足する父。 登場人物全員気持ち悪い。

0投稿日: 2018.11.17 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

古本屋で眺めてたら目に入った 連続ドラマを見た事があった 頁数がそんなに多くない という3点から購入 ドラマの記憶はほぼ無い 【読みやすさ】 ここ数年特に活字が苦手ですぐに読まなくなって放置する傾向があったが、スルスルと読めて最後は気づいたら終わっていたと言えるくらい読みやすかった 【お話】 明確な回答が得られるわけではないが「家族って影響し合ってるな」と思う部分が後半に入ってくると多々あって「家族全員お互いに寄り添うつもりが無いんだな、だから家族ではなくてゲームなのかな」と思ってみたり 吉本さんが結局何者なのか、それは物語の中でさほど重要ではないんだろうな 確かに吉本が何者なのか分からないというモヤモヤはそんな残ってない でもそういう後ろの設定隅々まで気になる人は気になるかも ドラマでは、そういった部分をオリジナルで描いていたような記憶があるので、またドラマも借りて原作との違いを楽しみながら見直したいなと思った

2投稿日: 2018.03.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ一生懸命家族に向き合おうとする家庭教師の話。ただし、その家族に対する、状況や設定があまり良く説明されておらず、わからないため 今ひとつ感情移入出来なかった。

0投稿日: 2017.11.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ家族が録画した櫻井翔主演ドラマをちら見したら、本書が読みたくなった。83年に松田優作主演映画の方が印象深いが、中高生だった自分にはどストライク過ぎて直視できなかったものだ。なので、懐かしさからの読了と言えよう。物語は兄の眼を通して語られる。原作を初めて読んだが、映画・TVの印象からすると、だいぶ大人しい感じがする。原作を基に、あれだけの作品に仕上げた森田監督の腕の凄さを再認識した。

1投稿日: 2017.09.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ限りなく星三つに近い二つ。海と老人で嫌というほど痛感したことだが、とにかく情景描写に堪え性がない。すぐ飽きてしまう。脳の回路が文字を映像化しない。これは問題だと分かっていてもどうしようもない。解説が高橋源一郎なのは興味深かった。会話→風景→会話→風景で進む、いわゆるリズムの不明瞭な小説というか、リズムという観点で話をすれば、不明瞭と言うよりは寧ろポリリズムのような小説だと思う。がしかし、不規則である感じは否めないし、登場人物が家庭教師を除いて全く魅力的ではない。一般的には家庭教師ですら魅力的ではないのだろうけど、粗暴で極端で、なおかつドロップアウト然とした行動パターンが痛快。

1投稿日: 2017.08.19 powered by ブクログ

powered by ブクログこの物語の主人公はいったい誰なのだろう? 慎一でもあり、茂之でもあり、吉本でもある。 進行役である慎一の目線から語られているシーンもある。 だが、茂之や吉本の心情が語られることはない。 ・長男 慎一 地域で一番の進学校に合格。 母や父に期待され、うっとうしく思いながらも優等生としてふるまい続けてきた。 弟の成績があがるにつれ、両親の関心は自分から弟へと移っていき、彼は優等生を演じることをやめる。 したいこともなく、何ひとつ自分で決めることもない。意固地。 流されるままに時間だけは過ぎていく。 ・次男 茂之 他人に対して自分の感情を伝えることもぶつけることも出来ない。 鬱屈した感情は、異様な行動となって現われる。 しかし、そうした行動も人の目があるところではけっしておきない。 ただ、面倒な今から逃げるため、それだけしか考えていない。その場しのぎさえ出来ればいい。 常に面倒なことからは逃げ、自分からは何もしようとしない。 ・母 自分では教育熱心な口うるさい親ではないと思っている。 だが、無言の圧力は慎一に優等生を演じさせ、茂之からは逃げ場を奪う。 自覚がないだけに、もしかしたらもっとも手強く面倒な存在。 ・父 父親とは家庭ではこうあるべきという妙な思い込みがある。 機嫌がいいときも、不利になったときも、とにかく乱暴な物言いをする。 おまけに声でもでかい。 破天荒なやり方で茂之にアプローチしていく吉本。 最初は唖然とし批難したりした両親も、成績があがるにつれて吉本を信頼するようになる。 吉本が茂之に一番教えたかったことは何か? それは成績があがる方法でも、勉強のしかたでもないと思う。 自分で決め、自分で動く。 ただそれだけのことを覚えてほしかったのだと思うのだが。 人はその気になりさえすれば、何歳になっても変わることができると思う。 逆に言えば、本人にその気がなければ周囲が何を言っても何をしても、変わることは絶対にない。 挫折・・・吉本と慎一は、方向性は違っても共に感じたのではないだろうか。 現実を見ようとしない親。 現実を変えようとしない長男。 現実から逃げることしかできない次男。 家族というのは難しい。 2013年放映のドラマ「家族ゲーム」の展開を期待して読んではいけない。 原作からは基礎的な設定だけで、中身はまったく違う物語になっているからだ。 小説「家族ゲーム」は結局何も変わらない、以前よりも悪化した状態で終わっている。 しかし、ドラマ「家族ゲーム」では崩壊してからの再生までも描かれている。 個々の設定も現代にあわせて変更されていた。 原作というよりも原案程度に考えて読んだほうがいい。

1投稿日: 2017.03.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ櫻井翔くんのドラマと(今となってはうる覚えですが)こちらの小説というか原作は全然話が違いました。 私は、原作の方が好きだなぁって感じました。 多分、原作では家庭教師でも弟でもなく兄が主人公なんだとは思いますが、主人公じゃないってぐらいちょっと影の薄めの主人公で本作での彼を表している気がしました。 少し前の作品ですが、きっと今の家族にも相通ずるものがあるはずです。 作品を読み終わった後に題名通りだなと思いました。まさに家族ゲーム。

1投稿日: 2017.02.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ今の若者にひしひしとくるフレーズがあるのでは すばる文学賞受賞シリーズ。 第五回の受賞は1981年12月掲載なので、もう35年前の話。 ですが嵐の櫻井翔さん主演でドラマにしていたのはなんとなく記憶に新しい。 優秀な僕にグズな弟、という設定が新しい・・・!と感じます。 大体、兄弟に劣等感持っているじゃないですか。 それが、弟が思ったよりグズ、というかちょっと知能に障害をお持ちなのでは、というぎりぎりの人でびっくり。不潔なんだよなー。 でも、執着を持った部分には物凄い知識を持ってるんだろうというのは、随所に現れます。 そんな弟のもとにやってきた家庭教師が凄い、時代だよなぁ。今はこんなんやったら訴訟沙汰。 ガンガン行きます。 でも、この家族のゆがみがあって、結局は変われない。 35年前の作品でも今の若者にひしひしとくるフレーズがあるのではないのでしょうか。 父親の無関心、母親の過干渉が子供をだめにする。それが弟だけでなく、兄も。 やりたいことが見つからない、という闇を抱えたまま物語が終わってしまいます。 困っていることは、自分で気づいて、それを乗り越えて行くしかないんですね。 子供に過干渉になる人に、読んで、気づいて頂きたい作品。

1投稿日: 2016.11.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ昔、映画を見た。けど忘れた。 何年か前、ドラマにもなっていた。けど見ていない。 原作は読んでいなかったから、読んでみたけど・・・ 文章によったら、まったく頭に入らないものがある。 これはそれだった。 良さが見いだせなかった。ごめんなさい。

0投稿日: 2016.08.03 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

弟の家庭教師に雇われた風変りな大学生により変わり出す、ある兄弟の日常を描いた物語です。 家庭教師の手腕を見せる物語だと思って読み始めましたが、作品の趣旨は想像していたものと違っていました。 外側に出られない子供たちを始めとして、この作品で描かれる種々の問題は現代でもありふれたものです。 それだけに兄弟の状況全てを家族の問題とするのはやや難しい気もしますが、問題の一面を簡潔に浮き彫りにしたという点では、成功しているかもしれません。 兄の状況とともに観察したまま終幕を迎えますが、今なお問題の解決に動き出せていない、読者の時代をも批判的に捉えられていることが残念でなりません。

1投稿日: 2016.06.12 powered by ブクログ

powered by ブクログドラマから見たので正直オチにはがっかりしました。でも現代の家族では、こういう日常が当たり前なのだとしたら、仕方がないのかもしれません。 後味の悪い終わり方でも、今後のこの家族の行方は気になりますね。 解説者の最後の一言が1番重く感じました。

1投稿日: 2016.06.07 powered by ブクログ

powered by ブクログドラマを見て原作はどんな感じなのだろう…と思って読んでみたけど、原作とかなり違う。それば別に良いのだけどスッキリしない終わり方、話のオチというか変化点、着地点がわからずなんだったんだろうといつ感想が残ってしまった。ドラマは面白かったのになぁ…

1投稿日: 2015.11.21 powered by ブクログ

powered by ブクログんー こんなに何回もドラマ化されているとは知らず…。 櫻井くんのときはちら見したけど、キャラがいやだった。 読んでみてやはり受け付けず。 家族みんなにイライラするし、こんな家庭教師あり?

0投稿日: 2015.11.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ登場人物の誰も救われず、思うようにいかない現実と戦わずにをやり過ごしていくだけ。それぞれ性格や考え方の違う人間を同じ場所で生活させる家族という単位の素晴らしさとくだらなさを感じさせる。

1投稿日: 2015.05.08 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

テレビドラマが話題になっているので、移動中に読む本がなくて購入。ドラマ見てないけれど、話全然違う気がする…。何かがあるはず…、何かが起きるはず…、と期待しながら読んでたけれど気がついたら読み終わってしまった。もう一回読もうかしら…2013/172

1投稿日: 2015.04.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ解説でも書かれてるように主人公はほぼカメラ役で 他の4人の人間模様を描いている作品 物語後半、教師の面倒くさそうな対応がリアル 面白かった ※ちなみにイケメンは登場しません

1投稿日: 2015.02.19 powered by ブクログ

powered by ブクログみんなのレビュー読むと、「ドラマと違ってガッカリ」ていうのが多いね( ´ ▽ ` )ノ。 ドラマは知らないけど、映画は見てた( ´ ▽ ` )ノ。特にラストは全く違ってるし、主人公なんて「出てたっけ?」てほど映画では影が薄いし、松田優作演じた吉本は原作より人間味がないし、等々( ´ ▽ ` )ノ......皆が戸惑うのも分かる( ´ ▽ ` )ノ。 でも、小説は小説でよかったよ( ´ ▽ ` )ノ。 いじめ、引きこもり、共依存......30年たっても、まるで変わっていない問題を的確に描いてる( ´ ▽ ` )ノ。 もやもやもやもやした話で、読後感は非常に良くない( ´ ▽ ` )ノ。でも、そこがいい( ´ ▽ ` )ノ。直前に読んだ「西の魔女が死んだ」と対極だ( ´ ▽ ` )ノ。 タイトルは、小説ではなんかシックリ来ず、むしろ映画の方がピッタリしてる感じ( ´ ▽ ` )ノ。 2015.2.16

1投稿日: 2015.02.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ第5回すばる文学賞受賞作。自分の将来を定めようとする時期の兄弟が、家族や家庭教師や学校から影響を受けて、何もかも決めあぐねてしまっているもどかしさが、葛藤と共に描かれている青春小説。自分の意志を持って何かする前には、他者を真似たり手助けを受けたりするものだが、それが伴わず足踏みしてしまっている。そこからどう抜け出すのか、行動の一歩を踏み出せるのか、読み手自身に照らし合わせてみることも出来る。

1投稿日: 2015.01.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ長渕剛や櫻井翔のドラマは見ていないけど、松田優作の映画は観たことがある。あれは衝撃的だった。特に家族が横一列に座って食事をするシーンは不気味だ。 長年それぞれの役割を演じてきた家族の中に吉岡という闖入者が加わった事でそれまで保っていたバランスが崩れる。そもそもこの家族はお互いに向き合って暮らしていない。 家庭教師の吉岡は唯一茂之を正面に捉え、荒治療をしていい方向に向かわせようとするが、最後は失望してサジを投げてしまう。結果茂之も兄の慎一も以前にも増して退廃的になって行く。慎一が言うようにからくりがわかってしまうと、もう前のように自分の役割を演じる生活にも戻れない。 経済成長期から今日に至るまでの自分の望みがわからない現代人全てが、ぎょっとさせられる問題作だ。

1投稿日: 2014.12.18 powered by ブクログ

powered by ブクログよくわかりませんでした。 家庭が崩壊していきそうだなぁ。 なんで家庭教師は留年してるけど、多感なんだろ? ちょっと、馴染めない。

0投稿日: 2014.10.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ家庭教師 z大学 アフロ 戯曲ぎきょく 北アフリカの砂漠 小説にだってリズムがある バイク 公園の風景 今月の目標 僕と弟選手交代 自閉症 どもり 映画的構成 村上龍 茂之 慎一 特権的な青春の時間 昭和57年 駒 零戦 コピー A大 薄ら笑い 少しくらい眼先を変えたいじゃない 吉本 他人を蹴落としてエリートになる 森田芳光

1投稿日: 2014.09.06 powered by ブクログ

powered by ブクログこのリズム感は読みにくかったなぁ。 こんなに薄い本なのに、ちっとも進まなかった。 登場人物の誰にも共感できず(^_^;) 家庭教室の魅力もまるで伝わってこないし、何故成績が上がったのかも理解出来ない(^_^;) 私の理解力不足なのか???

6投稿日: 2014.08.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ2013年のドラマが面白かったので。 話の骨格やパーツは同じなのに、話は違ったので驚いた。こちらは閉鎖感が物凄い。 場面の変化などが判りづらかったかな。 タイミングが掴めたら読み進められるけど、独特のリズムで躓きやすかった。 外部から無理に風を取り入れて少し変化したところで、 各々の培ってきた人格や環境はそう簡単に変わるものではないんだよね。 吉本があんな熱心に暴力的だった割には、後半自信をなくしてただの人になったのは残念。 時代なのかなあ。当時では衝撃的だったかもしれないけど、 今見ると「よくある話だよね」となってしまうのが。

0投稿日: 2014.08.05 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ドラマは見ていないけれど、話題になっていたなと思い読んでみました。想像とは随分違っていて、残念でした。 出来の悪い弟は、薄気味悪いし、セリフも気持ちが悪い。そして、家庭教師は暴力的だし、優等生の兄もなんだか病んでいる。父親も母親も通り一辺倒で温かみに欠け… すこし、後味が良くない物語でした。

0投稿日: 2014.07.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ2013年3月27日読了。 誰が何をどうすればよかったのかはっきりしないところが怖くはある・・・。

0投稿日: 2014.07.02 powered by ブクログ

powered by ブクログドラマを見ていたので、物足りなく感じた。 でも、よく考えると、すごくリアルだからこその、物足りなさなのだと思った。 変わりたい、でも、人は中々変わらない。 でも、私は変わりたいと思えば、変われると信じたい。 じわじわと考えさせられる作品だった。

0投稿日: 2014.05.16今読むのは少々・・・。

小説の感想欄ですが、やはり森田芳光監督と松田優作コンビによる映画化された作品がベストに思えた作品です。設定だけが似通った別の作品と考えるべきなのかも知れませんが、小説としては書かれた時代からの経年変化には現在耐えられていないのではないでしょうか。「あの」時代の空気を伝える作品ではあると思います。

0投稿日: 2014.05.06 powered by ブクログ

powered by ブクログドラマ化された作品として手に取ってみたけれど、メッセージ性もよくわからず、んー、正直微妙な作品。 兄、弟、家庭教師、両親、正直誰にも魅力を感じたり共感することもできなかった(´・ω・`)

0投稿日: 2014.05.03 powered by ブクログ

powered by ブクログうーん、なんというか想像と違った。 オチコボレの弟、もしかして発達障害? 、のもとにやってきた家庭教師。その存在が家族に波紋を呼ぶ。主人公は弟のようでいて、語り部の兄のようだ。 スパルタ家庭教師がもうちょっと家庭の根本的な部分に関わるかと思いきや、結局家庭の在り方まで変えられず尻すぼみ。家庭崩壊してきて突然終わり、みたいな。不完全燃焼。

0投稿日: 2014.03.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ「自分のことは自分でする」これは大切なことだと思います。家庭教師は生徒の性格を何とか変えようとしましたがかないませんでした。相手を変えることはとても難しく、また期待するだけしんどい場合があります。相手に期待することよりもまずは自分から変えていこうと感じます。 親に兄弟で比較されるのはとても辛いと思います。私も兄がいますが比較されていたとは思いません。むしろ自由になんでもさせていただいたと思います。兄をみて何をしてはいけない、何をしたらよいということを言われる前に判断して行動していました。兄は逆に両親に怒られていた記憶があります。今となっては私はあまり両親とは会話をせず、兄は両親と頻繁に関わりがあります。比較されてこなかった幸せがありますが、大人になったとき両親との間に隙間があるように感じました。

0投稿日: 2014.01.08テレビの影響

原作が読めてよかったです。 でも、テレビとストーリーが異なっていて、少しがっかり。

0投稿日: 2013.12.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ人は簡単には変わることができない。その事実を突きつけられたような気がする。とても残酷な小説だった。松田優作主演の映画を観てみたい。

1投稿日: 2013.12.11 powered by ブクログ

powered by ブクログドラマとずいぶん違っているイメージ。ドラマ化よりずっと前から家にあったが、なぜ買ったのかは不明。あまり面白くなかった。

0投稿日: 2013.11.09 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

家庭教師によってあらわにされた家庭の不協和音、兄慎一の感じる不安とこわれていく母親との関係。あるいは弟の得体のしれなさ。こういう父親はさすがに少なくはなったが、基本スタイルは変わらないとあらためて感じた。

1投稿日: 2013.11.08 powered by ブクログ

powered by ブクログかなり昔の作品らしいけど。 そしてドラマは全然見ていないけど。 自閉症なのかなー。 特に説得力のある家庭教師というわけでもないし、 子どもたちに共感できる部分も少ないしでよくわからないというのが印象。今の時代には合わないだろうな。

0投稿日: 2013.11.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ【結局、何が言いたかったの?】 出来の悪い弟がスパルタ家庭教師により、次第に成績がアップしていく。 その過程に興味を持ち、読み始めたが、オチがなく、とにかく期待外れ!

0投稿日: 2013.10.24 powered by ブクログ

powered by ブクログこの本は、あまり好きな類いではなかった。けど、家族のありかたについて考えさせる内容だと思う。もう少し終わり方が良ければ良かったなぁ。ドラマでは、今までに何人もの役者さんが演じてきたらしい。全部はムリだけど、櫻井くんのだけは見てみたいと思う。

0投稿日: 2013.10.20 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

映像化された同名の作品には全く触れなかったので、変な先入観を持たずに小説版『家族ゲーム』を楽しむことができた。(「ドラマ版と全く違う」といったレビューが多かったので、ラッキーだったのかも。) そこはかとない息苦しさを感じる作品だった。 その要因は移動が極端に少ないからであろう。この物語の中心は語り手である慎一の部屋での出来事と、その部屋の窓から見える光景である。この作品を読んで、私は『SAW』シリーズ1作目をまず思い起こした。四角い部屋の中にとらわれた二人。ワンルームシチュエーションを覆う、閉塞感や絶望、緊迫感といったものは作風は全く違えど、この『家族ゲーム』にも当てはまる。ジグソーのように慎一が観察者になっていたのも不気味さを喚起する。 どこへもいけない苛立ち、窮屈さ。それらを抱えている慎一は弟の家庭教師として雇われていた吉本の海外旅行の話に、「思わず大声を出してしま」うほど食いつく。 この息苦しい六面体の中から抜け出し、親のしがらみから解放されることがきっと慎一の「したいこと」なのであろう。しかし、高校生の身分ではそれも叶わない。そして親への抵抗策として彼が選んだのは、どこにも行かないこと、つまり引きこもりである。ここではないどこかに行きたいが故に、引きこもりになってしまう。なんとも逆説的で、皮肉だ。 巻末の解説を担当している高橋源一郎氏の文章はとても興味深かった。 もし自分が人の親になってからこの作品を読み返したとき、違った作品の捉え方ができるかもしれないし、また、なぜ『家族ゲーム』という題名になったのか、現時点で自分なりの答えを持たないので、それも一考の余地がある。 読んで損はない作品であると思う。

1投稿日: 2013.10.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ出来の悪い主人公”弟”の兄の視点で綴られる家族の姿。目先の事に評価を右往左往する父、子供のためと本気で言いながら自分の事が大事な母、そんなに珍しくない家庭環境で壊れていく兄弟。 思春期モノにありがちな大人の矛盾と子供の甘えなんだけと、これらが強烈にすれ違い、家庭が壊れる。 救いのない話でげんなりする読了感、すばる文学賞も悪趣味。いや、これが現実じゃないことが救いか。 解説が興味深い。

1投稿日: 2013.10.06 powered by ブクログ

powered by ブクログドラマ化されていると聞き、読んでみた。スパルタ家庭教師とできない弟。 けれども成績が上がっても行ける学校へ行きたがらない。大団円で終わらない結末。

1投稿日: 2013.08.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ率直な感想としては、期待以下だった。 弟の落ちこぼれ具合を表現するために句読点が多い書き方だったんだろうけど 違和感は正直最後まであった。 それから結末が兄弟揃って不登校になるという結果は 家庭環境とか母親の責任とかいうまとめ方だったけれど 個人的にはそんなに問題ある家庭なのか?と思ってしまった。 落ちこぼれた息子を持ってしまった母親なんてあんなもんでしょ。 どうにかしたいけど、どうしていいかわからないんだよ…

0投稿日: 2013.08.17 powered by ブクログ

powered by ブクログドラマは見ていなかったが有名な本なので読んでみた。こうなる可能性というか、要素は自分にもあったのではないかとすら思う。気づきの多い話だった。

2投稿日: 2013.08.16 powered by ブクログ

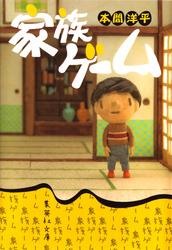

powered by ブクログ出来のいい“ぼく”と違って、グズな弟は、家庭教師を何度かえても効果なし。高校進学をひかえ、何とかしたいと焦る母。6人目の家庭教師・吉本の出現で、ついに変化が!経歴も風貌も型破りな吉本は、弟を逃がさず、体育会系のノリで徹底的にしごいていく。両親の期待は弟にうつり、優等生だった“ぼく”は、だんだん勉強をサボリ気味に・・・。

0投稿日: 2013.08.08 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

先日終わったドラマと違い、全く救いのない結末にビックリ。 いかにドラマが原作を膨らませて作ったかが分かった。 私としては断然ドラマのほうが好き。

1投稿日: 2013.08.01 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ドラマ化ということで読んでみた 家族関係というか家族間のバランスというか それが描きたかったのかな? ドラマを見ていないからなんともいえないけど けっこう奥が深いのかも

0投稿日: 2013.07.15 powered by ブクログ

powered by ブクログドラマは見ていません。 ただ、CMとか聞いた範囲で過激っぽかったので原作もそうなのかな?と思ったんですけど…ドラマのようじゃなかったです。 内容的には、私の家に近いものをだったのでいろいろ考えさせられました。 きっと子供視線では「そうそう、親ってこんなだよ」と共感し、親視線では「子供の為なんだ」「親だって…」とか思うのではないでしょうか。 親の立場になったとき、こうはならないよう思い出したいなと思う作品でした。 内容はまぁふつうだった…だけど面白い。 飽きが来ず最後まで一気に行けました。 その点と、読んで考えることが有ると思う作品だったので★5です。

1投稿日: 2013.07.08 powered by ブクログ

powered by ブクログう〜む。 櫻井版家族ゲーム見たあとなので、物足りなさが…。 原作のは限りなく松田優作のイメージですね。 ドラマ版とはキャラも時代背景も何もかも違うので別物として楽しんだほうがいいのだろうけど、それにしてもドラマが面白かっただけにそれ以上を原作に求めて読み始めてはいけなかった。

0投稿日: 2013.06.27 powered by ブクログ

powered by ブクログドラマとは違うけど、だからといって「期待はずれ」という感想しか抱かないひとはもったいない。本とドラマを同じ尺ではかるのがまず間違ってる。 読んだあとゆっくり咀嚼すると希望があります。

1投稿日: 2013.06.27 powered by ブクログ

powered by ブクログドラマがおもしろかったので、原作を買ってみました。 読んでみると、全く違っていました。 茂之は変わらないままだし、これで終わり?って感じの終わり方でした。 ドラマが見応えあったので、期待してたんですが、期待外れでした。

0投稿日: 2013.06.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ映画やドラマに幾度となく映像化される、その原作がどんなものか知りたくなり読んでみました。その骨格となるストーリーは意外なほどにシンプル。沼田家の兄弟、慎一と茂之。弟茂之のもとにやってくる家庭教師。強弱の差はあれど、かれが謎の無性格者であるところが物語の共通項であり、その他のところはかなり自由。今回原作を読んでみて、「家族ゲーム」というコンテンツの強さは、そのストーリー性でなく“空気感”にあるのだなぁ、と思いました。森田監督の映画化では音楽が一切なく、エンディングでけだるくうたた寝する家族に外から聞こえるヘリコプターの羽音が印象的だった。そして、その雰囲気こそがこの原作を忠実に映像化していたのだなぁと感心した。家族の物質的距離の近さと精神的距離の遠さ。そこからくる息の詰まる閉塞感、圧迫感。家庭教師の暴力性に端を発する肉と肉とがぶつかりあう低い音の印象。そんな、物語を支配する空気感こそが「家族ゲーム」の「家族ゲーム」たるところであり、そこさえ守れば他は変奏曲を自由に奏でられる。時代を超越し愛されるそのコンテンツの強さの理由が分かった気がします。

2投稿日: 2013.06.04 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

長年にわたり,映画化・ドラマ化されている作品。 今回の櫻井翔バージョンは,なかなかおもしろいが, 私自身は長渕剛バージョンで育った世代。 暴力による矯正という時代背景を感じさせるが, その根本にある思いは,今も変わらないんじゃないだろうかと思う。

1投稿日: 2013.05.31 powered by ブクログ

powered by ブクログドラマを見て、一体何が言いたいのかさっぱり分からず原作を読んでみようと思った。原作の吉本先生はあっさり撤退する。結局家庭の中で親に与えられた役割をロールプレイングゲームよろしく演じているだけでは変われないよ、という事だと思う。ドラマでは今日、櫻井翔演じる吉本先生が「悔しかったら、ちゃんと家族になってみろよ!」と怒鳴ってた。余談だが親父の時の吉本先生は松田優作だそうである。 巻末の高橋源一郎氏の解説が小説のリズムについての話で興味深かった。

1投稿日: 2013.05.29 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

2013/04/24~05/27 【新】 ドラマがおもしろそうだったから買った。 がっかり・・・ なんか猟奇的な家庭教師だと期待して読み始めたので 期待はずれもいいとこ。 ドラマがなくても微妙。 長男の慎一の目線で物語がすすむ 弟と母と父と家庭教師 窓から見える風景 家庭教師が来て一時的に変化があった家族 その家庭教師がいなくなってから、また前の日常が戻り それを一時的な変化だと予想していた家庭教師は また来て欲しいと頼まれるが、旅行に旅立った・・ 家庭教師は何かしたの? 怒鳴ったり暴力的だったりしただけ なんかよくわからなかった。 短い本なので、さくっと読めるけど とくに内容に面白さは感じなかった。

0投稿日: 2013.05.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ・テレビドラマにある夫婦のいざこざや吉本の過去の話は一切でてこない。 ・テレビドラマのほうが面白い。

1投稿日: 2013.05.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ表紙のイメージとのギャップがあります。 登場人物も個性的(怪しい雰囲気)で、全体的に暗い感じです。 弟の成績は上がりますが、最終的に誰も救われません。 すっきり終われないので、何となくモヤモヤします・・・

0投稿日: 2013.05.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ30年前に出版され3度もドラマ化されてるから読んでみたら…ドラマとは全く別物 後味悪いからドラマでは劇的なクライマックス頼む(。-_-。) http://t.co/51Ivpjr7ut

1投稿日: 2013.05.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ単純明快だが ドラマからの入りである。 読み始めてすぐに気付いたことは、ドラマとは全く別物であること。閉塞的な雰囲気はどちらからも感じられるが、原作はストーリーに派手さはなく兎に角 異様。30年も前に書かれたというのもあると思うが、読点の使い方など なかなかに読みにくかった。 救いのない家族が 誰も救われないラスト。よくある甘いハッピーエンドなんてものでなくこれがリアルだ!と突き付けられたよう。淡々と終焉に。 家庭教師のフェイドアウトさに驚いた。「きっと救ってくれる」この期待がこの時代の甘さで、自分たちが変わるしか他ないということね。思ってた異常に重い。

1投稿日: 2013.05.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ昔も今も共通する家族問題が描かれている。時代は変われど、こんな親、こんな子どもはいるだろうし、改めて一層自己をしっかり持ち自律すること、社会最小の共同体である家族を大切にしなければいけないことを感じた作品だった。

1投稿日: 2013.05.20 powered by ブクログ

powered by ブクログこれはレビューを書くのか難しい。すごく身につまされることもあるからかも。 これを読んで、救いがないと思う人もいるだろうし、これが「家族ゲーム」かとある意味納得するかもしれない。読後その両方の想いが綯い交ぜになっている気がする。 ここに登場する家族は、非常に家族への依存度が高く、「ぼく」も弟も友達がほとんど登場しない。そこに唯一入り込んだ家庭教師という構図は、一般的にはこれはリアリティがないように見える。 でもこういうことに共感を持つ人達も当然いるわけだし、友達いない系のストーリーのライトノベルが売れている昨今では、30年以上経っても普遍的なテーマを書いているのかもしれない。 読んでいるときはストーリー的にも正直あまり面白くなかったけど、読んだあとかなり考えされられ、気付かされる本に久々に出会った。 この本を読んで、かなり気付かされた事があるし、はたからみれば「ゲーム」かもしれないけど、当事者たちはその「ゲーム」性に気付かずに永遠にそのゲームを繰り返すだけなのかもしれない。

1投稿日: 2013.05.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ正直、なめてかかった。ドラマ化されて人気なのは何故だろうと思いながら読み、これはあまりにもリアルな現実じゃないか!とラストで驚いた。ドラマを見て居ないからわからないが、ドラマで綺麗に終わらせないで欲しいと願う。

1投稿日: 2013.05.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ今やっている櫻井翔版ドラマ『家族ゲーム』が、あまりに素晴らしい。今のところ(5話目終了時点)平均視聴率が12%程度であることが不思議なほどだが、あの展開についていけるほどの積極的姿勢がテレビ視聴者にないというのも、わからないではない。その原作本が本作である。 だがそもそも文庫本で180ページほどの作品であり、内容も方向性も、新ドラマ版とは基本的に別物と考えた方がいい。両者に共通する部分は骨格以外にはほとんど何もなく、その骨格さえ大幅に変えられている部分もある。1981年の作品なので、今回のドラマ版では鍵を握るインターネットという手段はもちろん登場しないし、小説版の父親は小さな自動車整備工場の主であって、新ドラマ版のようなハイソサイエティに生きる人種ではない。 そして新ドラマ版との最大の違いは、この小説にミステリー的な要素がほぼ存在しないということだろう。本作は文芸誌『すばる』が主催するすばる文学賞受賞作、つまりは純文学作品である。いくらかエンタメ寄りであるとはいえ、やはり作品の根底には、プロットよりも文章そのものの味を重視する姿勢が見える。もちろんそれが悪いというわけではなく、これはこれで魅力的であり、ドラマとはまったく別の滋味がある。 『家族ゲーム』は過去に長渕剛主演でドラマ化、松田優作主演で映画化されているが、この原作に最も忠実なのは、文学的な空気を森田芳光監督が見事に映像化してみせた映画版だろう。小説には新ドラマ版のような展開のひねりはほとんどなく、主人公である家庭教師・吉本の奇抜な教育アイデアもない。ただし、作品の根底に流れる不穏な空気は、間違いなく新ドラマ版にも引き継がれており、たとえば弟の茂之が俯きながらニヤつく表情や、吉本が地球儀をいじりながら話す奇癖などのディテールは、かなり忠実に原作をなぞっている。これは新ドラマ版のスタッフが、プロットよりもディテールのほうが作品の根底にあるという感覚を正しく持っているということを証明している。「作品の魂は細部に宿る」とよく言われるが、まさにそういった重要な細部が本作には描き込まれている。新ドラマ版が「どこを拾ってどこを捨てたのか」を見極めながら読み進めてみるのも面白い。 一方で、本作は著者にとってデビュー作であるがゆえに(そしてその後名前を聞かない)、描写の過不足や視点移動の不明瞭な箇所などといった目につく粗はけっして少なくない。ただその粗さが結果論として一筋縄でいかない雰囲気を生み出しているのも事実で、いわば多分に不穏な空気を行間に孕んだ作品であると言える。そしてその豊かな行間こそが、様々な作り手のドラマ化願望をかき立てたのはよくわかる。 この原作をベースに新ドラマ版を考えてみると、「小説の行間に漂う不穏な『空気』を具体的な『言動』として顕在化させた結果として今回のドラマ版がある」ということになるだろうか。原作に忠実すぎても、そこから離れすぎてもつまらなくなるドラマや映画が多い中、ここまで映像化作品と毎度幸福な関係を築けている原作も珍しい。

1投稿日: 2013.05.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ生々しい匂いや音がそのまま伝わってくるような、そしてそれが少し自分にとっては不快であった。それは多分、人間の生活を安易に想像できるからではないかと思う。

0投稿日: 2013.05.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ―――豆粒のようなこの部屋での出来事は、広大な宇宙空間に浮ぶ星のように、点の出来事にしか過ぎない。――― 優等生の「ぼく」と劣等生の「弟」。 弟は何回家庭教師を変えても出来が悪く、親の心配事の種。 今回の家庭教師・吉本は今までと勝手が違いそうだ… という内容。 ここまでは、原作の本書も、松田優作主演の映画も、現在放送中の櫻井翔主演ドラマも共通した内容だ。 しかし、どの作品も個々の作品として点在しているような気がする。 それだけ、この原作が広がりのある小説だということだ。 映画はなかなか忠実なシーンもある。 たとえば、弟が志望校を変えないで、家庭教師が学校まで出向くシーン。 やる気のない体育教師の担任の態度までそっくり再現されている。 「空虚」のある、世間体を気にする「家族」のありようは、時代にともなって少しずつ変えられているのかな。 なんにせよ、この作品がなければあの名作映画は生まれなかったわけで。 私は3つの媒体どれも試してみましたが、 やはり映画が一番好きだなあ。

1投稿日: 2013.05.12 powered by ブクログ

powered by ブクログドラマも観ているので、初めは・・・予想もしなかった兄の目線で書かれていたことに驚きました。 結局は自分が変わらなければ何も変わらない・・・って事ですね。

1投稿日: 2013.05.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ出来のいい“ぼく”と違って、グズな弟は、家庭教師を何度変えても効果なし。 高校進学をひかえ、何とかしたいと焦る母。6人目の家庭教師・吉本の出現で、ついに変化が!経歴も風貌も型破りな吉本は、弟を逃がさず、体育会系ノリで徹底的にしごいていく。両親の期待は弟にうつり、優等生だった“ぼく”は、だんだん勉強をさぼり気味に…。受験に振り回される一家を描く、第5回すばる文学賞受賞作品。 ーーーーーーーーーーーーー ドラマをみたお母さんが読みたがってたので買ってきたんだけど わたしはドラマみてないので前知識ゼロだったんだが、なんかうーーんそんなに面白いって感じではないなあ… なんとなあく後味が悪くて… 最後解説で句読点でリズムが違ってすばらしい!ってなかんじでかいてあったんだけど、たしかにそういわれると分けてたのかなあ?と思うんだけど、そうはいっても、とうてん多いとこは読みにくくてしょうがなかった! うーーん、なんか自分に子供がいたらもっと身にしみてゾッとしそうな話なんだけどね

1投稿日: 2013.05.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ終始暗い感じは、自分とはあまり合わなかった。 ただ、劣等生の弟がどうなるのか?と引き込まれた。 結局、自分が変わろうとしないと無理なんですね。

0投稿日: 2013.05.08 powered by ブクログ

powered by ブクログドラマの第一話を見て、原作の方が面白そうだったので購入。 予想外に古い本でびっくりした(初出は1982年) ただ面白いかというと。。。微妙かな。

0投稿日: 2013.05.06 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

話題に便乗して読んだ本。 そのページ数は少ないものの、ぎっしりと作者の考えが詰まった良い作品だった。 家族関係と教育。それは子供の人格形成に深く関係してくる。 子供の自主性を育てるにはどうすれば良いのか。対して常識とマナーとモラルを強いるにはどうすれば良いのか。 少なくとも自らがそれらを身につけていないといけないと思うが、それだけでも上手くいかないと思う。 そしてそれはこの本に答えは出ていないと思うし、分かっている人は本当に少ないのではないか。 それゆえ、親になる前から深く考えなければいけないと感じた。 こんなことを沢山考えさせられた、読んで良かったと思える本でした。

1投稿日: 2013.05.01 powered by ブクログ

powered by ブクログドラマ(2013年版)を観て関心を持ち読みました。 松田優作さん出演の映画版も観た事はありますが、有名な食事シーン以外はろくに覚えていませんでした。 そのため、今回原作に触れ、こんなにも閉塞感があり、かつ救いようのないストーリーであったことに少し落ち込みました。 そして、その悲壮感を生み出しているのが沼田家の人々の人物設定だと思います。 ドラマ2013年版ではただただ呆れるばかりの沼田家の人々が、原作では呆れると同時に痛々しいほど悲しい人々に描かれています。 そして、その姿に当時の人々や社会の息苦しさを鮮明に感じることが出来ます。 ドラマ2013年版はかなり異なる作品になっていますが、何度も映像化される作品の持つ骨太さを感じられ、大変勉強になりました。

1投稿日: 2013.04.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ今年度のドラマ化をきっかけに読んでみた。 かつてのテレビドラマも映画も見ていない。話題になったシーン(横並びの食卓)は写真で見たことがあるくらいである。 一読して、なんというか、非常にプロトタイプな小説だなと思った。 発表されたのが1982年ということで、時代性というものをひしひしと感じる。おそらく団塊の世代であろう両親と、優等生の兄と劣等生の弟という家族構成。 父親は自分の学歴コンプレックスから息子に学歴を要求するが、根本が劣等感であるために、その要求は非常に表面的なものになってしまう。 また、母親は世間体第一の人間であるため、やはり表面的な理由で問題を根本的に解決することを望まない。 兄は両親の期待に応えることで自分の存在価値を確認しているタイプ。だから勉強もがんばるし、世間的には優等生で過ごしている。 弟は、今ならおそらく発達障害を疑うであろう人物造型がされていて、その結果母親が溺愛するという傾向が強まってしまった。 この原作が何度もドラマ化や映画化されるのは、これらの登場人物がいかようにもバリエーションをつけられるからだろう。時代を変え、背景を変えるだけでいくらでも時代にあったドラマが作れるのだ。 この小説が発表されたときには、こういった家族のあり方や、外部からの干渉などが非常に物珍しかったのだと思う。受験戦争もリアルな問題として存在していたし、そこから派生した「優等生の心の闇」のようなものもようやく気が付かれようとしていたからだ。 ところが今この作品を読んでみると「だからなに?」と思ってしまう。 かつては新鮮な問題提起であった事柄が、今ではほとんどが「問題の大前提」となってしまっているからだ。世間体ばかりの母親、学歴重視で子どもの心がわからない父親、仮面優等生の裏の顔など、今では定番の設定ですらある。 松田優作氏が吉本を演じた「家族ゲーム」では、金属バット殺人事件が時代の背景として存在した。だからこそのラストシーンであったと思う。 小説では、まだそこまで人々の気持ちが進んでいないために、尻切れトンボのような印象のラストになっているのだ。 この先が読みたい、と思ってしまう。 バブルの時代に向かって、きっといろんな問題を内包したままゆっくり崩壊していくんだろうな、と思う。 1982年当時、沼田家のような団地住まいは中流家庭と言われた。高度経済成長期には団地に住むのが一種のステイタスだった時代があるのだ。そして、沼田慎一は私とほぼ同年代である。優等生の成れの果てはいったいどうなっているのだろう。

4投稿日: 2013.04.22 powered by ブクログ

powered by ブクログなんかみんなどうしようもない。。それがリアルで将来こんな母親にはなりたくないと思いながら、なってしまいそうで怖いな。。息子たちも兄弟なのにこんな関係ってあるのかな?

0投稿日: 2013.04.17 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

「受験戦争」って言葉、あったなー。 最近めっきり聞かなくなったのは、今や戦争(有事)がすっかり平時になったからなのかなー。 とかなんとか漠然と思いながら読了。 映画『家族ゲーム』の写真が表紙になったものを古本屋で購入。 そちらは学生時代にレンタルで観たが、破天荒な家庭教師を演じる松田優作がかっこ良すぎであった。 映画では影の薄かった兄目線で描かれており、ある意味スピンオフ作品のよう(当然、小説の方が先にあったわけですが)。 いろんな意味で過剰な両親と、傍観を決め込む優秀な兄、ひたすらグズグズしまくる弟の4人家族が織り成す日常はまさに「ゲーム」。ごっこ、プレイなんですな。 弟がたまに見せる頑是無い狂気に、背筋がうすら寒くなります。

1投稿日: 2012.06.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ救いが無い… 読み進めていくと「家族ゲーム」の意味がじわじわと… 結局みんな互いを無視してる。 なるほど、こういう”無視”もあるのか…

0投稿日: 2012.01.21