総合評価

(13件)| 0 | ||

| 9 | ||

| 1 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

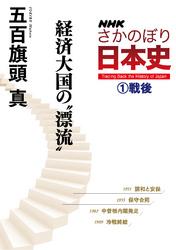

powered by ブクログ冷戦終結日本の試練:ベルリンの壁 湾岸戦争 カンボジアPKO 経済国家日本の敗北 戦後政治の総決算:巨人orひよわな花 瞑想する鈴木内閣 中曽根内閣・サミットでの存在感 小さな政府という時代錯誤 経済国家ピーク 成功→足かせ 55年吉田路線の選択:党人派政治家・鳩山一郎 吉田と鳩山 55年体制 普通の国家 日米政府の思惑 日ソ国交回復 騎士と新安保条約 核時代の安全保障 政争→経済の時代 吉田なき吉田路線 戦後の原点:講和と安保 吉田茂 占領政策 社会党連立政権 講和交渉開始 朝鮮戦争→天気 吉田とダレス

0投稿日: 2024.02.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ戦後のターニングポイントがわかりやすく書かれている。登場人物の思想、政略がその後の歴史にどう影響したか、興味深く読み進められた。

0投稿日: 2023.04.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ戦後日本史をきっちり論じる。 岸信介や中曽根康弘のような、主義主張をもった人が、どういうスタンスで政策をすすめ、妥協せざるをえなかったのかわかりやすかった。

0投稿日: 2015.09.11 powered by ブクログ

powered by ブクログTVシリーズだったみたいなんだけど、TVは見たことなし。時間をさかのぼって描かれる歴史シリーズらしく、面白そうだなと図書館で借りてきた。 日本史全般、特に戦後についてあまりよくわかってないことを自覚していたので、へーそうなんだ!って面白く読んだ。特に、バブル以後の日本の雰囲気が戦前の雰囲気に似ていると記載されているところに興味を持った。「歴史をアナロジカルに読む」というやつにも通ずるのかな。 このシリーズ、続けて読んでみようかなと思う。

0投稿日: 2015.03.16今から見た歴史

本のタイトルにある通り、今から「さかのぼって」見る歴史である。これまでの歴史は時間軸に沿って見るものだったが、この本で語られる歴史は常に今とのつながりを意識して書かれている。本書では、戦後のいくつかのターニングポイントに焦点を当て、そこから今につながる流れを解き明かしていく。新しい発見ができる良書である。

2投稿日: 2014.03.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ(2014.01.28読了)(2014.01.24借入) NHKの番組テキストを単行本化したもののようです。番組が放映されていた時、時々見ていました。図書館の書棚に並んでいたので、読んでみようかと借りてきました。 一冊が120頁ほどなので、気軽に読めそうです。 通常歴史の本は、古いほうから新しいほうへと書き進めて行くわけですが、この本は、現代から過去へとさかのぼりながら、現在こうなっているのは、過去のこの時点のこれのため、という形で書き進められてゆきます。各巻で区切られた時代の中で、四つのポイントを取り上げて解説していますので、詳細な事実が知りたければ、別の本を読むことになるでしょう。とりあえずポイントをつかむにはいいのではないでしょうか。 各章の扉ページにポイントが書いてありますので、拝借しておきましょう。 第1章、ターニングポイント1989年冷戦終結 冷戦後の世界の大変動に古い戦略しか持ち合わせず流されつづけたことが、「失われた20年」を生みだした。 第2章、ターニングポイント1982年中曽根内閣発足 現代日本の〝漂流〟を生んだ中曽根政権時代のあまりにもうまくいき過ぎた成功体験とは? 第3章、ターニングポイント1955年保守合同で自民党誕生 中曽根首相が総決算をめざしたものの、変更できなかった「吉田なき吉田路線」とは? 第4章、ターニングポイント1951年対日平和条約・日米安全保障条約調印 鳩山・岸首相が打倒を掲げたものの、逆に定着させてしまった「吉田路線」とは? 【目次】 はじめに 第1章 冷戦終結 日本の試練―1989年(平成元年) 第2章 〝戦後政治の総決算〟のゆくえ―1982年(昭和57年) 第3章 55年 吉田路線の選択―1955年(昭和30年) 第4章 戦後の原点 講和と安保―1951年(昭和26年) 参考文献 年表 ●日本の安全保障(28頁) 冷戦後も日米安保に頼るのか、日米安保体制解消に向かって自主防衛を目指すのか、あるいは国連中心の国際安全保障活動にかけるのか、そこを考えあぐねる日本は、やはり先にあげた「漂流」を免れていないと思うのです。 ●ひよわな花(42頁) 日本はきれいに咲いているけれど、温室栽培の花のようだ。それは自分で安全保障を確保できないということと、自前の資源を持たないという二つの点だ。 ●行財政改革(59頁) 中曽根政権においても、臨調(第二次臨時行政調査会)の答申を受けて行財政改革に取り組みました。電電公社・専売公社の民営化、国鉄の分割・民営化は成功した例ですが、各省庁の激しい抵抗の前に、手付かずで終わったものも多く残りました。 ●自主防衛へ(78頁) 保守合同の四か月前、鳩山首相は、重光葵外相をアメリカに送り、安保条約を日米対等の相互防衛条約にすることや、将来的には在日米軍基地を撤退させることを提案します。在日アメリカ陸軍は六年以内に、海空軍はその後の六年以内に米軍が日本から全面撤退すること、その間、日本の基地使用は相互防衛に限ることなどの要求をダレス国務長官に提示しました。 ●平和条約(115頁) 一九五一年九月四日から七日にかけて、アメリカ・サンフランシスコのオペラハウスに五十二ヵ国の代表が集まって講和会議が開かれ、八日には日本をふくむ四十九カ国が対日平和条約に調印しました。しかし、ソ連・チェコスロバキア・ポーランドの三ヵ国は調印を拒否しました。 この条約の締結によって日本は、翌年四月二十八日、七年ぶりに再び独立を回復することとなりました。オペラハウスでの平和条約の調印に次いで、同日、金門橋近くの公園プレシディオにある将校クラブにおいて、こちらは吉田が全責任を負うとして一人出席し、日米安全保障条約に調印しました。 ☆関連図書(既読) 「昭和時代」日本経済新聞社、日本経済新聞社、1989.02.23 「昭和は遠くなりにけり」爆笑問題著、幻冬舎、2003.07.25 「昭和天皇とワシントンを結んだ男」青木冨貴子著、新潮社、2011.05.20 「敗北を抱きしめて(上)」ジョン・ダワー著・三浦陽一・高杉忠明訳、岩波書店、2001.03.21 「敗北を抱きしめて(下)」ジョン・ダワー著・三浦陽一・高杉忠明・田代泰子訳、岩波書店、2001.05.30 (2014年1月28日・記) (「BOOK」データベースより)amazon 歴史には時代の流れを決定づけたターニングポイントがあり、それが起こった原因を探っていくことで「日本が来た道」が見えてくる。金融グローバル化や新興国の台頭に対応できない「漂流国家・現代日本」―その要因を1989年→1982年→1955年→1951年の“日米関係”のなかに見出す。

0投稿日: 2014.01.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ著者の歴史に対する考え方が強く表明されているように感じられたが、初巻ゆえか「さかのぼり」にはまだなじめていない。

0投稿日: 2012.10.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ帯文:「漂流国家・日本」をつくりだした"日米関係"という呪縛 目次:第1章 冷戦終結 日本の試練―1989年(平成元年)、第2章 "戦後政治の総決算"のゆくえ―1982年(昭和57年)、第3章 55年 吉田路線の選択―1955年(昭和30年)、第4章 戦後の原点 講和と安保-1951年(昭和26年)

0投稿日: 2012.02.07 powered by ブクログ

powered by ブクログNHKで放送されている『さかのぼり日本史』の書籍化第1巻になります。『さかのぼり日本史』とは、歴史を「現代から過去へ」みていくスタイルで語られる、つまり「私たちが生きる“いま”を出発点に、「なぜこうなったのか」と問いかけながら時代を一つずつ遡っていく。時代と時代の因果関係を浮き彫りにし、歴史の大きな流れを明らかにする、これまでに類をみない“新しい日本通史”」(単行本帯より)だそうです。ただ、このように「現代から過去へ」遡って歴史をみていくと理解しやすいという議論は、かつて東大受験を漫画化し、ドラマにもなった三田紀房『ドラゴン桜』の世界史勉強法でも紹介されていました。 本書の内容ですが、戦後の日本を日米関係を軸に4つのターニングポイントを設定して解説しています。つまり 1989年 冷戦終結 1982年 中曽根康弘内閣成立 1955年 自民党が誕生し、55年体制確立 1951年 サンフランシスコ講和条約、日米安全保障条約締結 となります。 まず冷戦終結で、新たな日米関係を模索することとなった日本ですが、湾岸戦争で日本は130億ドルの援助金を出しますが感謝されるどころか非難まで出る始末でした。本書を引用しますと「敗戦後の日本にとって、戦争とは侵略戦争か自衛戦争の二つしかなく、・・・世界の安全を守るための戦争、あるいは国際平和協力、国際貢献のための実力行使という想定自体は、未知のもの」(20頁)で、経済大国となった日本がこのような戦後間もない頃の認識で済むわけがない、と諸外国から見られていたということです(当時は10代前半でしたが、この議論はよく覚えています)。これを反省をふまえて1992年にはカンボジアへPKO部隊の一員として日本は自衛隊を派遣します。また、冷戦後の90年代はアメリカが80年代の「双子の赤字(貿易赤字と財政赤字)」を解消した一方で、日本はバブルが崩壊し平成不況となります。これら湾岸戦争対応での“敗北”と経済的な“敗北”後の日本を著者は「漂流」と表現し、その原因を「ジャパン・アズ・ナンバーワン」の時代、つまり80年代に求めます。そして次の章は中曽根内閣の成立、つまり「ロン・ヤス」と形容される日米の蜜月があり、その一方でアメリカが最大の債務国となり、日本が最大の債権国となる、経済の絶頂期を迎えました。冷戦下での日米の蜜月関係やバブル経済など(見た目の)成功で、冷戦崩壊やバブル崩壊への「柔軟に新時代に対処」するための切り替えができなかったということです。 このように、しだいに時代をさかのぼりながら日本史を語っています。確かに分かりやすいスタイルですが、個人的に思うことはこの“さかのぼって歴史をみていく”スタイルは、一度通史を勉強した人間でないと分からないのではないか、と感じます。例えば日本史Aは近代から開始されますが、それ以前を中学校でやっているからまだいいとして、世界史Aを近現代からしたら(実際去年もう一人の先生と話し合ってやってみましたところ)生徒はなかなか内容をつかめません。いきなり産業革命やらフランス革命といわれても、やはりその前段階をある程度知っておかないと分からない、と感じました。もちろん教え方にも問題があったのでしょうが、このスタイルは社会人の教養を目的とするならば非常に有効な方法だと思いますが、同じ方法で授業を展開しろと言われれば、今の私の授業力では無理ですね。情けないことですが・・・。

0投稿日: 2012.01.07 powered by ブクログ

powered by ブクログまず結論を書き、そこに至る道筋を続けて述べるというスタイルを繰り返して歴史をさかのぼって行くという形式は、筋立が見通しやすくてとても素晴らしい。 これなら歴史が苦手な人にも優しいし、中学以降の歴史の教科書は全部このスタイルで良いとさえ思う。 内容はそれぞれのテーマの概要をさらりと触れるだけの簡潔な物だけど、時代の雰囲気を掴むには丁度良いんじゃないだろうか。

0投稿日: 2011.11.10 powered by ブクログ

powered by ブクログこうして読むと、首相らしかったのは中曽根までかなーと。 ここ10年の首相ってどうしようもないからなー。

0投稿日: 2011.09.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ戦後史を4ポイントに絞ってさかのぼりながら解説する本。簡易な内容ながら戦後を知らない人達にとっては読みやすい良書と感じました。

0投稿日: 2011.09.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ戦後日本史を湾岸戦争→中曽根政権→55年体制→講和条約と遡って考察している本。 読みやすい反面、やや考察が簡潔すぎた感がある。 歴史は繰り返すとはよく言ったものである。 開国を余儀なくされ、不平等条約に苦しんだ明治初期から富国強兵に努め、眠れる獅子と呼ばれた中国に勝利し、列強の一角であったロシアと互角以上の戦果を挙げた明治末期。そして欧米列強に追い付き、それが故に米英に警戒され、戦争に突き進んでいった結果、日本は焦土と化した。 そして戦後。 荒廃した日本において、先人の弛まない努力によって高度経済成長を遂げ、瞬く間に世界2位の経済大国となった昭和中期。だがまたしても戦前と同様に、今度は経済面でジャパン・バッシングが行われた。プラザ合意によってバブル経済が起こり、それが弾けた日本は失われた20年に突入する。 湾岸戦争でも国際協力といった面で世界2位の経済大国としての存在感を全く発揮できず、国際社会での批判を浴びた。 現在GDPでは中国に抜かれ、ODAでも世界1位から5位に転落し、経済面でも存在感が薄らぎつつある。 3度目の危機を、どうやって乗り切っていくか。これからの社会に出る世代として、考えていく必要がある。

0投稿日: 2011.08.03