総合評価

(16件)| 2 | ||

| 7 | ||

| 5 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ全15巻。 宗像教授と日本の歴史をたどる物語。 教授とそのまわりの人たちとの時に物悲しい物語も描く。 だいたい1冊で完結で読みやすい。 歴史ものらしく?文字が多いが、堅苦しいだけじゃなく、そのまわりの人たちのストーリーもよい。

0投稿日: 2016.04.13こういう研究者が学会にいてくれれば…

こういう教授先生が学会に多くいれば日本史の解明も進んで、教科書ももう少し分かりやすくなったかもしれません。 学者を志したこともある端くれの当方が象牙の塔で感じたのは、学者先生と言われる人たちはその分野の知識は実に豊富なのに、その分野を除くと世間の常識ですら知らない人たちが実に多い。 歴史分野もそういう人が多く、宗像先生みたいな人は学界ではいませんし、いたとしたら実に変人の異端児扱い。 そりゃそうですよね。 正常な中では異常は目立ちますが、逆に異常ばかりの中では正常だと目立ちエラーとして排除されます。 驚くほど思考が凝り固まっていて自由な発想はもちろん思い込みを長年信念と勘違いして研究し続け、持論を盲信して言い訳みたいな根拠を言い続けます。 輪を掛けてマズイのは日本人気質でその机上の空論でもその道の大家ならその人が亡くなるまで反論も許されない素地があります。 なので、宗像先生みたいな広い見聞と自由な想像力を活かして研究者はマンガだけの存在なので、読んでいて楽しめました。 (別に学会の話ではないのですけどね) 本作ですがそういう(閉鎖"的"ではなく)閉鎖社会ということを知っている物としては痛快な漫画ではありますが、正直いえばシリーズの後の本の展開に比べるとこの第一巻はかなり我慢を要しました。 基本的には、歴史や伝承を解き明かすというお話なのでしょうけど、歴史探究モノでもなく、何かの推理モノでもなく、紀行モノでもなく…。 この第一巻だけ読むと作者の方向性が手探り状態で、読んでいても「いったいこのマンガは何を描きたいのか」と思われるかもしれませんので、このマンガは一巻から読むのではなく二巻とか三巻以降から読んだ方が良いかもしれません。 内容は、大よそになりますが、 ・イタコと遮光器土偶 ・山本勘助 ・キリスト伝来説 ・ブッダ という内容です。 読む前にこう書いては申し訳ないのですが…よくもまぁこじつけたものだと…面白いのですけどね。 見解として面白いところはありますがあくまでも作家の調べた知識のないだけの話であり実際の全てを把握した研究者ではないので思考で抜けている部分が多い。 各地に存在する、一つ目鬼や百足は地下資源を採掘する人たちで戦国時代には例えば山本勘助がその一人だったとか…どんなけ時間を超越してるんだ。 まぁ資源採掘者とも言えなくもないのですが(それを言うのだったら墨守(墨攻)を出しても面白かったなぁと思いますし、日本で言ったって百足よりも土蜘蛛伝説を出すべきでしょう)大和朝廷に逆らう者は化け物扱いなので大和のように”家”に住まず横穴式住居=横穴で生活している人たちを百足とか土蜘蛛とか言っていて、半世紀前までは地方では普段はいわゆる農業だったり山林業をしていても横穴を掘って資源採掘したり水を掘り当てたりと地下利用は当たり前でした。 キリスト教伝来の第三話にしても秦氏が出てきますが、秦氏だけでなく聖徳太子が蘇我氏と滅ぼしたと言われている物部氏も関連あると思いますし、作者は他の話でも古代の日本海側の文化経済圏について見識が無さ過ぎます。 ともかくこの作品も読む上で大切なことなのですが、このマンガは風習や古代史や伝説などの解釈本ではありません。 壮大なつじつま合わせ話であり、さしたる知識も研究もせず、このマンガの内容を真実だとは思ってしまったり、歴史を知った気になってはいけません。 『こういう考え方も出来て面白い』と思いましょう。 それをよく理解して読めば実に楽しいマンガですよ。 歴史とは分からないからロマンがあるのです。

0投稿日: 2016.02.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ第1巻は「イタコと遮光土偶」「金属を巡るムカデと龍の戦い」「聖徳太子とキリスト教」。伝奇もの好きなので楽しい。

0投稿日: 2014.03.19 powered by ブクログ

powered by ブクログマンションで読む。このシリーズの存在は知っていました。しかし、読むことはありませんでした。僕には、難しいと感じたからです。いい機会なので、読破してみようと思います。

0投稿日: 2013.09.11 powered by ブクログ

powered by ブクログなんだろうこのどっしりとした重厚感はと読み応えは よくこんな地味〜な内容でここまで読ませるものだと思う。それこそこの手の漫画にありがちな、単に知識をひけらかすだけのとってつけたような短編とは訳が違う。知識があってのストーリーだしストーリーが作品の知識をさらに魅力的に引き立てているのだ。 しかし宗像教授渋いぜ。カッコよすぎるおっさんだな。強そう

0投稿日: 2013.05.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ1巻のみ読了。宗像教授シリーズを読むのははじめて。歴史学や民族学の知識がほとんどない私でもそれなりに楽しく読めた

0投稿日: 2012.12.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ巫女の血脈/『ビッグコミック』 2004年10月25日号、11月10号 百足と龍/『ビッグコミック』 2004年11月25日号、12月10号、12月25日号 天平のメリー・クリスマス/『ビッグコミック』 2005年1月10号、1月25日号 大天竺鶏足記/『ビッグコミック』 2005年2月10号、2月25日号

0投稿日: 2011.08.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ民俗学者、宗像教授が各地の神話・伝承を読み解きつつ、そこで事件に巻き込まれる謎解きサスペンス。前シリーズ『〜伝奇考』よりまとまっている感じだが、インパクトは超えない。

0投稿日: 2011.06.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ第一話の表紙、宗像教授全身肖像のバックは本棚。この本棚がまさに宗像教授の脳みその中身!ブック・セルフ・ブランディング。本棚の背表紙のタイトル見るのに妙に時間をかけてしまった。 絵、ストーリーとも、細部のリアル感への拘りが、本書の命!伝説・神話から歴史に切り込む民俗学?漫画。

0投稿日: 2010.09.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ民俗学教授が主人公のファンタジー(?)です 作者はもともとSF作家ですが、独学で学んだという民俗学への豊富な知識をもとにしたお話は、大変読みごたえがあります。 ちなみに、ネームが多く、酔っ払っていると内容が理解できなかったりします。。

0投稿日: 2010.09.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ宗像教授伝奇考の続編にあたる作品、毎度のことながら 面白い解釈に思わず膝を叩きます。宗像教授の自信あふれる説明に思わず全部信じちゃいそうになってしまう、そういういい意味で困った作品。

0投稿日: 2010.06.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ宗像教授伝奇考の続編。内容はほぼ一緒。ただ「伝奇考」に比べると若干オカルト色が薄まり、学術色が強くなった感がある。(ファンタジーな結末は減り、学術的な解釈をして終わる結末が多い) 民俗学をベースにしたSF漫画。学会でも異端で頑固者、体が大きくタフな宗像教授が、既存の民俗学の解釈にとらわれず、数々の事件を民俗学t系に解釈して解決する、というもの。 テーマとしては諸星大二郎の「妖怪ハンターシリーズ」とよく似ているのだが、同じテーマで違う個性の作者が書くと、ここまで違ってくるか、という違いが面白く、どちらも併読することをおすすめします。 諸星大二郎氏が悪い夢を見ているような、幻想的で理論的解釈よりも完成を重視しているのに対して、この作者は性格的なものなのか、かなりきっちり理論的に解釈しています。絵のタッチも前者はぼんやりしているが、こちらはきっちり細かい線で書き込んでいるタイプで違いがはっきりしている。 内容は濃く、ちょっとした民俗学系のトンデモ本を読んでいるのと同じくらいの内容があります。字が多く、Kindleサイズに縮小して読むと字が潰れて読めませんでした。

0投稿日: 2010.05.21 powered by ブクログ

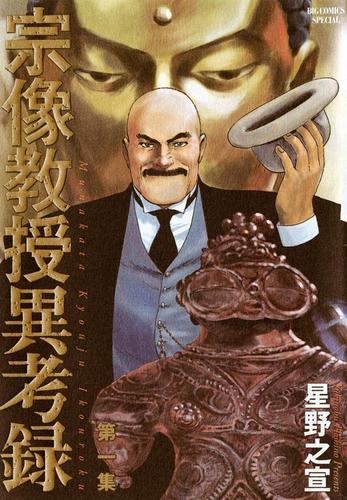

powered by ブクログ帯表 伝奇ロマンコミックの最高峰 待望の新シリーズ始動!! 民俗学研究の第一人者・宗像伝奇教授が、神話、伝承に隠された更なる謎を解く! 裏表紙 「イタコと土偶」、「百足と龍」、「聖徳太子とキリスト」、「仏陀の高弟と鶏」・・・ それぞれ無関係に見える二つの事象には、奇妙な共通点があった。単なる偶然か? あるいは? 世界各地で語り継がれてきた伝説や神話、古来から受け継がれてきた風習等には、何らかの歴史的事実が秘められている。東亜文化大学教授・宗像伝奇が閉ざされし歴史の真実の扉を開く。

0投稿日: 2010.02.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ伝奇考に比べ、なんだか中身が薄かったような。 神南火・女の神話シリーズの主人公忌部加奈の登場が印象的。 ところで「大天竺鶏足記」で、 亜南(アナンダ?)は原始仏教に憧れてたんだろうから、 苦しい修行して、「必ず生まれ変わって」はまずくないかと思う。 仏教修行の一番の目的は輪廻(生まれ変わり)からの解脱だったはず。 ヒンドゥー教は違うのかな? 気になったので。

0投稿日: 2008.12.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ宗像先生の新作!鉄の研究なんてしてたんですね、宗像先生・・・。そうすると、そのうち中臣藤原氏も出てくるかなー?聖徳太子の話がおもしろかった。宗像先生の前シリーズのおかげで、山内丸山遺跡は無条件で怖いです・・・。

0投稿日: 2005.09.15 powered by ブクログ

powered by ブクログまっていました!教授の説に再び触れられるとは・・・!感激の余り本屋でこの本を抱きしめてしまいました。

0投稿日: 2005.09.04