総合評価

(21件)| 1 | ||

| 5 | ||

| 10 | ||

| 2 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ退職してから半年が過ぎましたが、本の整理をまだ続けています、目処が立ってきたのは嬉しく思っています。 記録がないので記憶を辿ると、この本2年ほど前に読み終えた本です。版籍奉還、廃藩置県を経た後の統合、そして分裂(統合された県からの独立)について興味深い内容が満載です。 以下は気になったポイントです。 ・新政府が樹立した翌年の1868年4月、まず地方組織としての「府藩県三治制」の地方統治制度を取り入れた、旧幕府の領地を没収して政府の直轄地としてそこに3つの「府」と41の「県」を置いた。しかしこれで国土の全てをカバーしたわけではく、全国には依然として多くの藩が割拠し、藩主は絶対的な権限を有していた。しかし新政府の方針に従わない藩も少なくなかったため、このままでは中央集権国家の構想も絵に描いた餅になりかねず、早急に諸藩を解体する必要に迫られた、そこで1869年6月に、薩長土肥の主導で、各藩が版(土地)と籍(領民)を朝廷に返上する「版籍奉還」が行われる(p18) ・1871年7月には、天皇は在京の56知藩事を皇居の大広間に集めて、廃藩置県の詔を申し渡し、在藩の知藩事には上京を命じた、武力を背景(薩長肥)に断行されたので抵抗はほとんどなかった。諸般の財政が困窮していたこともスムーズに行われた理由である。これにより全ての藩が消滅し、261の藩は県となり、先に置かれた3府41県と合わせて、日本の行政区分は3府302県になった(p19) ・1875年琉球処分を命じたが琉球政府はそれを拒否し続けたため、1879年に琉球藩を廃して沖縄県を設置、国王尚泰を追放し、これにより琉球王国は滅亡した、しかし清国は受け入れず、琉球の帰属をめぐって両国の対立は続いたが、1894年に勃発した日清戦争が日本が勝利したことにより正式に琉球諸島全域の日本帰属が確定した(p24) ・廃藩置県後、3府302県という自治体数は多すぎる(江戸時代の4倍以上)ので、1871年11月に大規模な統廃合が行われた、その際に重要視されたのが、旧国の境界である、そして3府72県に統合した。この中で現在も存続している府県は32ある(p26)1876年の統廃合では3府35県まで激減した、財政基盤の弱い県を隣県に併合した(p29) ・県庁所在地の横浜と神戸が所属する郡名から取ったわけではない、件名は都市名に由来している。神奈川県の県庁所在地の横浜市は、江戸末期に港町神奈川のはずれにある横浜村、兵庫県の神戸市も港町兵庫の外れにある神戸村に開港場が設置されてから発展した。両都市のルーツは、神奈川であり、兵庫であった、なので横浜には神奈川区、神戸に兵庫区がある(p33) ・戊辰戦争などで官軍(新政府軍)についた藩は城下町の地名をそのまま県名とさせた、旧幕府軍側についた藩は、たとえ大きな都市でも城下町名を名乗らせなかったというのが理由と伝えられているが、それは俗説に過ぎないとも言われていて、本当のところはよくわからない(p33) ・現在の日本の人口は太平洋ベルト地帯に集中していて日本海側は人口が希薄な地域であるが、かつて日本一人口が多い県が北陸地方にあった、石川県である。当時の石川県は、越中(富山)越前(福井)も管轄し、1880年(明治13)の人口は183万人で、東京や大阪よりもはるかに人口の多い日本一の大圏である(p41) ・宮崎県が鹿児島県に併合された翌年の1877年2月、西南戦争が勃発した、新政府の改革に不満を持つ鹿児島県の士族らが蜂起した反乱である。宮崎県が他県に比べて大きく立ち遅れている姿勢を見た参事官は宮崎県を独立させた方が発展するとして、政府は宮崎県の分県を容認、1883年5月に宮崎県は鹿児島県から独立した(p50) ・1869年9月に北海道を11カ国(渡島、後志、胆振、日高、十勝、石狩、天塩、釧路、北見、根室、千島)に区分し、1882年7月に、函館県・札幌県・根室県を設置、1897年10月に19市長に設置した(p59) ・1868年7月に成立した東京府の面積は驚くほどの狭さであった、江戸町奉行の管轄地域であった「朱引き」が東京府だったので。現在の東京23区の20%にも満たない範囲であった、東京府に隣接する地域は武蔵県と呼ばれ、翌年には、小菅・品川・大宮県などに分割された、品川県・小菅県などが1871年11月に組み込まれ、東京23区の範囲が東京府となった、1943年に都制が敷かれて東京都となり、東京市は消滅、戦後1947年3月には35区が22区に統合、同年8月には練馬区が板橋区から分区して23区となった(p62) ・淡路島は廃藩置県当時は、阿波国と淡路島の南半分を領域とする徳島県が誕生、同年11月には全域が徳島県の管轄となり件名は、名東県と改められた、1873年には香川県を併合したが1875年9月には香川県が独立、1876年8月に名東県は高知県に併合されて淡路島は兵庫県に編入された、大きな理由として1870年5月に発生した稲田騒動が最大の原因と言われている。稲田家は分藩行動を起こした罪として北海道移住開拓を命じられ、開拓費用は徳島藩が負担するものとしたが、財政難なので政府は稲田家全高を兵庫県に管轄させて開拓費用も払わせた、江戸時代から古い繋がりのあった阿波と淡路島が切り離された(p68) ・三多摩が東京都に加えられた理由は、三多摩には緑地帯が多く、東京が理想的な都市を目指す上で欠かせない存在、首都防衛の面から見て三多摩は軍事施設の移設地として適している、災害時において避難地になり得るなど、メリットが大きかったから(p85) ・殆どの県は1国、あるいは2国で構成されている、兵庫県は6つの国から成る、但馬・丹波・淡路・摂津・播磨・備前である。1963年に福浦地区(備前の一部)が赤穂市に編入された(p111) ・県興未確定地は23都県にある、未確定の面積は岩手県レベルの広さで日本総面積の4%を占める、県境・市町村境も100%確定しているのは、栃木・福井・奈良・島根・山口・徳島・愛媛・高知・長崎の9県のみ(p180) 2022年10月20日読破(推定) 2024年10月23日作成

0投稿日: 2024.10.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ実は結構地図マニアな私。 暇さえあれば、Googleマップを見てたりします。 県境の変遷や、深い理由がある県境決定の事情など地理好きにオススメの本ですが、この中で個人的に一番好きなのは、「福島、山形、新潟三県の県境付近にある、幅1メートル×7.5キロメートルの蛇のような細い福島県」の話です。 にわかには信じがたいのですが、実際にGoogleマップでみてみると、確かにあります。 飯豊山の山頂までの登山道に沿って県境があります。だから幅1メートル。 本ははそうなった経緯が書かれていますが、要は飯豊山へいたる登山道は福島県から延びているので、その登山道は福島県のもの、という事らしいです。 もともと県境にしても国境にしても、人間が勝手に引いているものだし、どこにその境があろうがいいとは思いますが、ややこしいのはどうなのよと思います。自分勝手な人間らしいですが。 この本、それ以外にも廃藩置県以降の、県境を巡るすったもんだが満載です。地図マニアの方は是非一読を。

1投稿日: 2019.11.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ<目次> 第1章 「廃藩置県」から「四十七都道府県」の成立へ 第2章 県境に秘められた歴史 第3章 なぜそこに県境がある? 第4章 ニッポン縦断 県境をめぐる争い 第5章 県境未定地の謎 <内容> 「廃藩置県」やその後の「大合併」の中で、この県境問題が顕在化したということが分かった。それは「近代」というシステムの問題点なのではないか?江戸時代までなら、その地域の住民の「緩い」感覚で決めたり、あえて決めなかったりすることが、問題を解決する手段だったような気がする。それが、「きちんとしろ」という近代的感覚に問題があるのでは?関係ない地域がしゃしゃたり、「面子」などというセリフが本の中に出てくる。我々人間の関係性ってそんなものじゃない、気がするが… 逗子市立図書館

0投稿日: 2019.08.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ県境に関するさまざまな話題を集めたエッセイ。前半は県境についての歴史、後半は現存する変わった県境を紹介している。 県境が決まっていないところなんて、あってもせいぜい全国で数箇所程度だと思ったら、県境、市町村境がすべて確定しているのは全国で9県しかないという。福島県、山形県、新潟県の境には、7.5kmも続く、幅がわずか1m弱の福島県があるという。この他、タイトルにある通り、知らなかったことや驚くことが多数掲載されている。

0投稿日: 2019.01.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ都や県、区や市の境がクネクネ。つながっているのであればまだしも、飛び地があったり、境が決まってなかったり、挙句の果てには、所属市町村が決まっていない島があったり。中国のことであれば納得できるのだけど、これ、日本の実情である。ちょっとびっくりしてしまう。なぜこんなことになっているのか。廃藩置県の施行時の県の決め方が雑であったことが主な理由となっている。詳細は個別にいろいろな事情があるのでちょっとサマライズするのが難しい。興味ある人は、本書を読んでみてください。

0投稿日: 2018.10.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ住んでいる市は、川向こうの地域とある土地を巡って、 長々と揉めています。 つまり、“境”は何処にあるか・・・で。 全国あちこちに存在する“境”の問題と事情。 廃藩置県等、 時代の変遷とともに“境”は変化し、混乱するのですね。

0投稿日: 2017.11.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ普段あまり意識しない県境。藩が県に変わったのは、明治期の廃藩置県からです。 元をたどれば、鎖国からの開国がそのきっかけになったと言えます。 かなり強引に行われた県への変換。 それも、当時のまま今に至ったわけではなく、その後もさまざまな変化があったことを知りました。 まず、奈良県が地図上から消えたことがあると知って、驚きます。 日本の歴史に外せない地域なのに、そんなことがあってよいのでしょうか。 奈良県は堺県に併合され、のちに堺県ごと大阪府他県に併合されたそうです。 その理由として、大和に地元出身の有力な政治家がいなかったからだということや、そして幕末に朝廷・幕府どちら側につくのか曖昧な態度をとったことなどが挙げられているそうです。 飛鳥時代どころか、もっと近年の事情によるところだったとは。 また、四国には愛媛と高知の二県しかない時代があったそうです。 歴史を追って四国を見てみると、まさに合併と分離を繰り返した波瀾万丈な変遷。 四国という地方名からしても、四県であるべき場所だと思っていましたが、増えたり減ったりの後にようやく現状に落ち着いたのでしょう。 北の方では、北海道に青森県津軽郡があった時期があるそうです。 交通の便が悪く、公文書到着にひと月かかることもあったとか。 秋田と山形の県境は不自然に歪曲しており、それは鳥海山の山頂争奪戦によるものと知りました。 2つの宗派の宗教上の争いによるものとのこと。 日本でも宗教戦争があったとは。 さらに福島・山形・新潟三県の県境も独特で、わずか幅1m弱の福島県が7.5kmも続く場所があるそうです。 三国岳から飯豊(いいで)山頂をめざして、ひとまたぎで新潟県から福島県を通り越して、山形県に着地できるのだとか。 これもまた宗教がらみで、飯豊山神社の帰属問題が原因だそうです。 今度行ってみたいものです。 神奈川県民の自分に身近な話として、箱根の芦ノ湖のことが紹介されていました。 芦ノ湖は神奈川内にあるものの、水利権は静岡県が持っているとのこと。知りませんでした。 先取権、つまり早い者勝ちの結果だそうです。なんとも不可思議なはなしです。 小さいだけに意外だったのが、小豆島には2つの県があったということ。 讃岐か備前かもめながら、東部と西部に分かれて、それぞれ六度ずつ県名変更をしたそうです。 めまぐるしくて、住民は度重なる住所変更に音を上げそうですね。 いろいろとビックリの話ばかり出てきましたが、実は国内で県境、市町村境とも全て確定しているのは、たったの9県しかないんだそう。 栃木、福井、奈良、島根、山口、徳島、愛媛、高知、長崎だそうです。 ほかはどれも、曖昧なまま、今までなあなあでやってきているんだそう。 わかりやすい県境未定地は十和田湖。 ここの県境は青森か秋田かはっきりしていません。 いつも私は青森側から行きますが、湖畔できりたんぽを食べます。 方言も、津軽とは違いますが、だからといって秋田弁でもない、独特の十和田弁なんだそうで、やはり謎のままのようです。 なんと東京23区内にも境界未定地があるとのこと。 江戸川の流れを変えたことで生まれた川の中州で、「河原番外地」と名付けられているようです。 両地域交流の場にするほうが得策ということで、あえて未定状態にしているのだとか。 人工衛星写真の発達で、隠す場所がないほどクリアになった世界の地形ですが、国内の県境には、いまだに曖昧模糊としたアンタッチャブルな場所が多いことを知りました。 ロマンがあるというべきか、政治上の事情がかいま見えるというべきか。 複雑な思いを抱えながらも、興味深く読みました。

0投稿日: 2014.01.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ意外と知らなかった県境の歴史。 当たり前に思っていた県境が、廃藩置県から今に至るまで、結構なドラマが。 学校では習わんかったわあ。 面白かった。

0投稿日: 2013.08.19 powered by ブクログ

powered by ブクログあっと驚く事実ばかりでした。あまりにも面白すぎました。埼玉県新座市の中に練馬区がある! 福岡県と佐賀県の県境は筑後川を流した神社の神幣がどこを流れるかで決められ、それが現在まで生きている! 新潟県と山形県の県境に7.5キロに亘り1㍍以下の幅の細長い福島県が続く! 和歌山県の飛び地については子供の頃から不思議でしたが、熊野川の河口新宮市と木材で繋がっていたためだということはなーるほどです。市町村のレベルの飛び地なら数え切れないほどあるようです。そして、県境の未確定地域面積が15000平方キロもあり、岩手県の面積に匹敵する!どれも、ウソでしょといいたくなります。 明治13年には石川県が人口183万人で、日本一だった!3多摩が神奈川から東京に移った歴史、伊豆半島・伊豆諸島の現在の所属の理由、富士山頂が浅間大社に返還されるまでの歴史、神奈川県にある芦ノ湖の水利権がなぜ静岡県にあるのかなど、たかが県境といいながら、税金・水利権・漁業権などいろいろな利害があるんですね。そういえば最近、十和田湖が青森・秋田県に分割され、両県の地方交付税が増えることになるというニュースがありました。廃藩置県以来、政治に振り回された都道府県成立の歴史を感じました。 県境が昔の藩境、その昔の国境からきているという歴史を楽しく読みました。そして県名に昔の国名がない理由は?これは当たり前と言えば当たり前でした。

0投稿日: 2013.08.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ市境や県境、国境はきちっと定まってるものだと思ってた。いや、本当はあまり意識してなかった。今あることが当たり前と思っていたから。一度引かれたものは変化しないと思ってた。 しかし、思いのほかつい最近まではっきり境界の固まっていなかった場所、そもそも線の引かれてなかった場所、未だ線の引けない場所、それが数多く存在することに驚いた。 そして、忘れてはならないのは、国境だ。海上に存在するものであるため、陸地に国境が存在しない日本人にとってはイメージがあまり湧かないが、国境線一つで、国の運命や経済、自分の人生を左右しかねない大事なことが、あまりにも一般的でない状況だ。国内の県境のみならず、「国境」という意識、感覚を早く持つべきだと思う。

0投稿日: 2012.06.29 powered by ブクログ

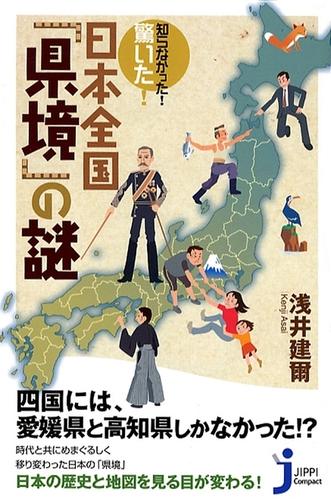

powered by ブクログ四国には、愛媛県と高知県しかなかった!?時代と共にめまぐるしく移り変わった日本の「県境」。日本の歴史と地図を見る目が変わる!「県境」は単なる行政上の境界線、と思いきや、この曲がりくねった一筋の線が引かれるまでには、全国各地で悲喜こもごものドラマが繰り広げられてきた。なぜそこに県境があるのか?誰が何を基準にして県境を決めたのか?たかが県境、されど県境――思わず誰かに話したくなるような、知られざるエピソード満載の面白本。

0投稿日: 2011.09.13 powered by ブクログ

powered by ブクログこの本を知ったのは3ヶ月ほど前、新聞一面の下にある新刊の広告だった。 タイトルだけ見て「これは買い」だと思っていたが、近所の書店ではすぐに見当たらず、いつの間にか忘れていた。そして、昨日同じ書店で積まれているこの本を発見、私と同じように人が多かったのか、じわじわと売れていたようだ。 なぜこの本に興味を持ったかというと、中学生の頃から感じていた和歌山県の飛び地に関する疑問が未だに解決できてなかったからだ。(とはいえ、自分で調べようとは思ってなかったせいだが。)そしてこの本にはその回答がズバリ書かれていた。 私の予想では、和歌山の金持ちの地主の山がそこにあり、仕方なくそうなったというものだったが、実際は予想に反して「廃藩置県の際の政府の不手際」だったようだ。まず奈良県側の県境が決められた後、三重県側を決める際に誤って北山川沿いと勘違いして決めてしまったため、北山川から奈良県側の県境までの土地が飛び地になってしまったようだ。そしてそこにある北山村は和歌山県と経済的に結びつきが強いため、いまだに和歌山県だということだ。 この本にはそういった県境の謎がたくさん収録されており、それぞれに楽しめた。 予想外に面白かったのが前半の廃藩置県の際のすったもんだである。この前半だけで一冊の本でもいいくらい、政府と藩のかけひきなど、もう少し詳細を知りたかった。 そして後半の「越県合併」の話なども私の田舎と無関係でないため興味深かった。

0投稿日: 2010.11.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ[ 内容 ] 四国には、愛媛県と高知県しかなかった!? 時代と共にめまぐるしく移り変わった日本の「県境」。 日本の歴史と地図を見る目が変わる! 「県境」は単なる行政上の境界線、と思いきや、この曲がりくねった一筋の線が引かれるまでには、全国各地で悲喜こもごものドラマが繰り広げられてきた。 なぜそこに県境があるのか? 誰が何を基準にして県境を決めたのか? たかが県境、されど県境―思わず誰かに話したくなるような、知られざるエピソード満載の面白本。 [ 目次 ] 1 「廃藩置県」から「四十七都道府県」の成立へ(明治維新が「県」を生んだ―新政府の樹立で行政区分の再編に動き出す;「府藩県三治制」で三府四十一県が成立―さらに「廃藩置県」で三府三百二県に ほか) 2 県境に秘められた歴史(実は徳島県だった淡路島―兵庫県への編入は「稲田騒動」が原因か?;静岡県になりたくなかった伊豆―熱海市の一部は神奈川県だった ほか) 3 なぜそこに県境がある?(瀬戸内海の小島になぜ県境がある?―漁業権をめぐる縄張り争いが発端;出羽国の中にある陸奥国―県名が五回も変わった秋田県鹿角郡 ほか) 4 ニッポン縦断県境をめぐる争い(リフトの建設計画が蔵王山の県境紛争に発展―県境未定地の認識がなかった山形県と宮城県;県境を確定させた中海の干拓と米子空港拡張―江戸時代から境界はうやむやのままだった ほか) 5 県境未定地の謎(県境未定地は全国にどれだけある?―県境、市町村境ともすべて確定しているのはたったの九県;青森と秋田の境界に横たわる十和田湖の県境はどこ?―養殖漁業の免許取得から発生した県境問題 ほか) [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]

0投稿日: 2010.07.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ四国には、愛媛県と高知県しかなかった!? 時代と共にめまぐるしく移り変わった日本の「県境」。 日本の歴史と地図を見る目が変わる! 「県境」は単なる行政上の境界線、と思いきや、この曲がりくねった一筋の線が引かれるまでには、全国各地で悲喜こもごものドラマが繰り広げられてきた。 なぜそこに県境があるのか? 誰が何を基準にして県境を決めたのか? たかが県境、されど県境―思わず誰かに話したくなるような、 知られざるエピソード満載の面白本です。

0投稿日: 2010.05.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ四国には、愛媛県と高知県しかなかった!?時代と共にめまぐるしく移り変わった日本の「県境」。日本の歴史と地図を見る目が変わる!「県境」は単なる行政上の境界線、と思いきや、この曲がりくねった一筋の線が引かれるまでには、全国各地で悲喜こもごものドラマが繰り広げられてきた。なぜそこに県境があるのか?誰が何を基準にして県境を決めたのか?たかが県境、されど県境―思わず誰かに話したくなるような、知られざるエピソード満載の面白本。

0投稿日: 2009.12.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ個人的に興味のある分野なので楽しめた。 歴史的背景を元に県境が確定するのはいつのことになるのだろうか。

0投稿日: 2009.11.03 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

購入者:渡辺(2008.9.23) 奈良県にかわいそうな歴史があったり、ほとんどの都府県に県境や市町村境に未決定地があるのも意外でした。 すごく眠たくなる本なので気をつけてください。 貸出:衛湖原(2008.10.27) 返却:(2008.12.16)県境と言うよりは日本の歴史が勉強できました。 貸出:滝口(2009.2.10) 返却:(2009.3.14) 話のネタ、雑学、勉強になり楽しくよめました。 貸出:川端(2009.8.4) 貸出:片岡(2011.11.7)返却:(2011.11.22) よっぽど興味がなければしんどい本かもしれません。 少なくとも興味があったので借りましたが、あまり意味が分かりませんでした。 貸出:中川(2011.11.15) 歴史が好きな方は読んで勉強になるかも知れません。

0投稿日: 2009.08.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ「これ読んでみる?」って貸してもらった本。面白かったし県境はきっちり決まってると思ってただけにビックリ!!

0投稿日: 2008.05.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ県数も県境も最近まで変更を繰り返してきた〜廃藩置県によりできた県であるが,統廃合や県境の変更を経て現在に至るも,未だ確定しない部分あり〜水利権とか,漁業入会権とか,地域習慣とか,旧国意識とか,経済的結びつきとか,埋め立て地の価値とか,いろいろあるわな

0投稿日: 2008.04.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ2008.03.29.読了。 必ずしも現在の県境が恒久的なものではないものだと気づかされ、面白いなと。

0投稿日: 2008.03.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ今年にはいって、結構地方に行く機会が増えた。いろいろと本を読んだが、気になるのは同じ地方でも山を隔てるとぜんぜん気質が違うこと。この本はそんな違いが県境にある点に着目している。それにしても、県境がないところがこれほどあるとはおもわなかった。

0投稿日: 2007.10.28