総合評価

(19件)| 0 | ||

| 4 | ||

| 11 | ||

| 1 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

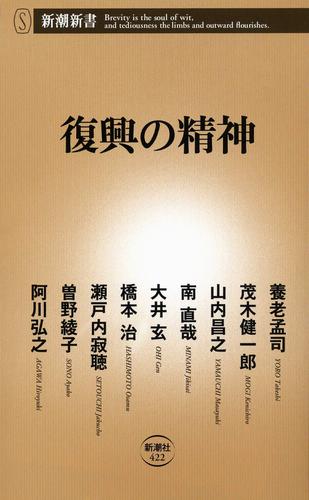

powered by ブクログこの本の企画がいいなと思った。 有事のあとに、我々は何をするべきか、どう考えるか、、、ということを、新潮新書編集部が発したいというに対して著名人が正面から応えた…ものとなっています。 養老孟司氏の著書は何冊か読んできていますが、この原稿だけでも氏の集大成のような感じさえしてしまうほど、明確で深みのある言葉だと感じました。 また、普段のモヤモヤを南直哉さんの言葉によってスッキリできました。 この両名が個人的にはとても面白かった。 軽い気持ちで借りたけどすごく重みのある書だった。 本当に、悩める学生たちに読んでほしい。

0投稿日: 2015.11.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ武道の極意は先手を取ること。状況を自分がコントロールするようになること。 何かあった時には最終的にプラスになると考えるしかない。 変化を正面から受け止めて、未来が明るいと信じなければならない。 原発事故は日本の文明の在り方に重大な問題を投げかけた。 東北人は不言実行の辛抱強い体質である。一度心を許しあったら、決して裏切らない。

0投稿日: 2014.07.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ震災について、様々な方が綴ったものを一冊にまとめた本。 人生は答え。 問いではない。 今、変わらないで、 いつ変わるのだろうか。

0投稿日: 2014.02.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ東日本大震災以降に様々な人が震災やそれに関連した物事に対して思うところを書いた書籍である。 個人的には南直哉氏と大井玄氏の文章を読んで考えさせられた。

0投稿日: 2012.11.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ瀬戸内寂聴さんの無常ーどん底は続かないの中で、私たちはどんな不幸の中でも決して絶望してはならない。暗闇の空に希望の星を見出す力を人間は与えたれてこれまで生きてきた。被災者の皆様の御苦労と悲痛な体験を思うたび、いたたまれない。一年数ヶ月経ち、復興への思いやる気持ち、支援が薄くなっている状況に思われます。思いをこれからも被災地にもち続ける事が大切な一人一人の人生に繋がることだと思います。養老孟司さんの精神の復興需要の中では、生きていれば、さまざまな悪いことが起こる。悪いことがあると人は無理やりに色々なことを学べる。いいことというのは、その時点がピークで、そこから学ぶということはないと言っている。

0投稿日: 2012.08.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ東日本大震災を受けて、課題と展望を養老孟司氏、茂木健一郎氏、橋本治氏など各界の著名人が各々の切り口で語っている。捉え方はそれぞれだが、共通しているのは、この未曾有の大震災を活かしていく必要がある、ということ。 勉強になりました。

0投稿日: 2012.08.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ東日本大震災から1年4ヶ月が経った。震災直後は、関東に住む人間も、東北の痛みを分かち合い、譲り合って生きているように見えた。しかし、いまその風潮はなくなり、震災前と同じような風潮になっているのではないか。そんな疑問からこの本を読んだ。 この本は震災から3ヶ月後に出版された。茂木健一郎、養老孟司など9人が、当時の気持ちと復興に必要な精神性を述べている。 共通しているのは、私たち日本人が今までの概念を変えなければならないと主張している点だ。今まで、私たちは利便性を求め、経済を最優先し、進んできた。その結果が福島原発の事故につながっている。 未曾有の大震災を粛々と受け止め、譲り合い、分かち合う日本人の精神は素晴らしい。しかし、贅沢を望み、豊かな暮らしを望み続けてきた煩悩を転換することが求められている。

0投稿日: 2012.07.22 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

養老孟司:もちろん一致団結は悪いコトではありません。しかしそれが言論統制になってはいけない 茂木健一郎:復興の精神は、日本人の変化への希望の中にこそ、見出されるのだ山内昌之:公欲のために私欲を捨てよう 瀬戸内寂聴:私たちはどんな不幸の中でも決して絶望してはならない。暗闇の空に希望の星を見出す力を人間は与えられてここまで生きてきた

0投稿日: 2012.06.09 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

著名な作家などがそれぞれの3・11をふりかえり、これからどうすればよいかそれぞれの視点から提言を述べる作品。 この本で一番驚いたのは、病を患っていたため、この震災で不安や無力感を感じなかったといった著者がいたことだ。このことから、他人や未来への不安や自分の無力感はある程度自分に余裕がないと生じない感覚なのだと感じた。 しかし、震災直後に起こった買いだめの現象から、今回日本人が感じた不安のベクトルは自分に向いていなかっただろうかと感じた。 また、どん底はつづかないと励ましている著者がいるが、何もなくても、毎日が先の見えないどん底だと感じている人々である現代人に伝わる言葉なのだろうかと感じた。

0投稿日: 2012.02.16 powered by ブクログ

powered by ブクログぜんぶは読まなかったなー 面白いとこと面白くないとこ っていうと語弊があるか 好きなとことあまり好きじゃない感じのとこがあって そりゃそうだけどいろんな人が書いてるから なんだかんだ結局養老先生が一番おもしろかったなあ。

0投稿日: 2012.02.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ各界著名人が復興についての考え方を述べた共著。 この本の存在は知ってたけど、もっと早くに、もっと震災についていろいろ考えた時期に、読んだらよかったかも。 日本に好きになる一冊。

0投稿日: 2011.11.04 powered by ブクログ

powered by ブクログもともと雑誌化状況にあった新書界の、311後の加速たるや…。本書は発行2011年6月。 しかし絶対に全てが緩んでくるはずの半年過ぎにこそ、読んで兜の緒を締めようと、満を持しての(?)トライです。 筆者9人がそれぞれに挙げた声であれば、その言葉をこそ復興の精神として留めたい!と胸に響いた一節もあれば、この人がこんなに底の浅いことでなんとする?と首をかしげる部分もありましたが。。。そんな感想をもてるのも、今だから、なのだということです。 「復興の精神」というガッツなタイトルの中で、ひとつ橋本治氏による“病人の視点”は目からウロコでありました。

0投稿日: 2011.10.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ連なっている著者からも分かるように、養老氏をのぞいては 震災報道にみられる一つの定式の繰り返しだった それは 政府の無能さをあげつらい 我慢強い東北の人をほめたたえ 海外からの賞賛にしっぽをふる あげくに、フクシマが収まらないうちに「核武装すべき」と 締めくくっている 逆説的にこうした本の存在は貴重だと感じた

0投稿日: 2011.10.20 powered by ブクログ

powered by ブクログこの度の震災は、「日本人」を強く意識せざるを得ない機会だと感じた。善くも悪くも日本人の一人として背負っていくべきことがある。そう感じた。 橋本治の箇所が個人的には印象に残る。

0投稿日: 2011.10.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ養老猛司氏の文章はやはり平易かつ歯切れがよく読みやすい。変に感傷的にならない点もいい。視野は広く持つべし。 曽野綾子氏のチェルノブイリの話は面白かった。図太くいい加減に生き抜くべし。 最後まで立ち読みをしてしたが、結局購入した。

0投稿日: 2011.10.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ東日本大震災の後、私達がどうあるべきか?各署名人の意見書。総合すると、震災直後の日本人の逞しさ・謙虚さは賛美できるが、原発事故は、贅沢な暮らしの戒めではなかろうか?それを従来のように水に流してもよいか?今後、日本人の暮らし方を問う重要な問題だと思う。

0投稿日: 2011.09.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ【読書】結婚等のバタバタで落ち着いて本を読めなかったので、久々の読書。読んだのは震災からの復興について各界の著名人のメッセージ。くしくも自分の結婚式は震災からのちょうど3ヶ月。心からこの国の復興を願うとともに、自分も自分のできることを全力で頑張りたい。

0投稿日: 2011.07.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ3.11以降の心象風景は変わりました。正に本編の直哉先生の言葉の通りなのですが、彼らと私を分けたのは何だったのでしょうか?私はどうしようもない断絶と無常を感じ言葉がありません、自分は何をすれば良いのか、これからどうすれば良いのかという問いは、全て人の問いでもあると思います。この本に寄稿した方たちの思索が我々の足元を照らす一助になることを期待します。

0投稿日: 2011.06.20 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

「これから」をどう考えるか。3・11以降を生きる杖。 と、帯にあった通り、東日本大震災を経、これからをどう生きるかを9人が語っている。 養老孟:精神の復興需要が起きる これを読みたくて買った一冊。いつもと違う養老センセ。スラスラとその思いのままに語り、面倒だから説明はヤメ、と突き放されるようないつもの文章よりも、ずっとずっと、静かでゆっくりとした口調で語られている。 「周りがうるさくなってくると静かにする。ブレーキをかける。そういう習性が身に付いているのです。」(本文より抜粋)という姿勢からきているのかもしれないが、意外なほどに、淡々と「これから」を語っていた。 「生きていれば、さまざまな悪いことが起こります。しかし、何かあったときには最終的にプラスになるように考えるしかないのです。」(本文より抜粋) 「自分の人生がよりいい作品になる。そう思えばいいのです。」 (本文より抜粋) 茂木健一郎:変化への希望 山内昌之:公欲のために私欲を捨てよう-「災後」の歴史認識 こういう事を声を大にして叫ぶのはキライなんだよな、と偏見に満ちたままに読んでみたが、至極真っ当な事を言っているだけで、不快感はなかった。なるほど、自分で主張するだけなら不快感はないわけで、私は全部に共感はしないものの、こう考える人がいること事態は喜ばしい事態なんじゃないかと思う。いろんな事を言う人がいていいわけだ。 南直哉(みなみじきさい):無力者の視線 自分の中にあるあれこれを言葉にしてくれたような文章で、普段私が考えていることを整理整頓した上に補強まで(笑)してくれたような、とても共感しやすい話だった。 大井玄:プロメテウスのように 橋本治:無用な不安はお捨てなさい 体力がないと余計な不安さえも持ち続けられない。と著者は言うが、ここのところ体調を崩していた私には至極その通り、と何度も首肯したくなった。 「私が神経を尖らせるのは、「全然大丈夫で安心できる状態ではないけれども、まだパニックを起こすような段階ではない」のまま推移しているものが、「やばい」の方向に振れるかどうかだけだ。」(本文より抜粋) そういう事だと、再び首肯。 平易な、かつ、状況を突き放したような語り口ではあるけれど、示唆に富む内容だと思う。 ただ、私は何故かこれは寂聴さんの文章だと思いこんでいたので、「へえ、こんな事を言う人だったんだ。勘違いしていたなぁ」なんてカンチガイをしながら読んでいた(笑)。こんど、橋本治さんの著作も読んでみよう。 瀬戸内寂聴:無常-どん底は続かない 曽野綾子:「いきてるといいね」 つくづく作家なんだなぁと思った。この人の作品を読んだことはないのだけれど。 「ままへ。いきているといいね お元気ですか。」(本文より抜粋) は思わず、だらだらと泣いてしまいました。 阿川弘之:「大丈夫、必ず復興しますよ」 阿川佐和子さんのお父さんね、という認識しかない物知らずな私。年輩の方の言葉というのは、無駄が少なくて直裁に届くようです。

0投稿日: 2011.06.16