総合評価

(11件)| 0 | ||

| 6 | ||

| 3 | ||

| 1 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

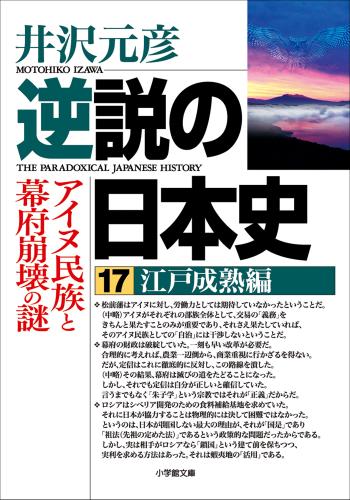

powered by ブクログアイヌ民族については、諸説あるけれども、日本の北部は稲作が適さなかったため農耕民族である弥生人は西日本の縄文人を北部に追いやり西日本中心に支配したのだ。関東以北には縄文人が多く残っていたわけだが、稲作の品種改良と技術の向上により弥生文化が北部に伸長していくわけだが、アイヌと縄文人の区別はあまり明確ではない。この巻はアイヌについての記述が詳しすぎて少し食傷するが、北海道にまで江戸幕府の支配が及ぶのは1789年のクナヨリ・メナシの戦いまで待たなければならない。 それにしても、先住民族から領土を奪うやり方は、日本人もスペイン人ほどではないが、酷いやり方を用いるものだ。最近、トランプがベネズエラに一方的な攻撃を加え80人もの人を殺しているが、いつの時代も侵略する側は先住民族を虫けらのように扱うのだ。一方では崇高な理念を掲げながらも、他方では残虐な殺戮を平気で行える人間って恐ろしい生き物なのだ。外見が少し違うだけでも差別するのだから、さまざまな民族が共存するこの世界の平和はいつまで経っても実現しないのだ。

42投稿日: 2026.01.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ今回も、前巻までに引きつづいて江戸時代の歴史があつかわれており、アイヌの歴史、本居宣長と平田篤胤の思想、ロシアの来航とそれに対する幕府の対応、そして薩摩藩や長州藩の藩政などが解説されています。 幕府の対外政策については、朱子学的な発想によって現実を正しく見ることができなかったという、従来の著者の主張がくり返されています。著者は、朱子学を「宗教」だと断じていますが、このばあいの「宗教」は現実を歪めて認識させるイデオロギーというくらいの意味なのだと思います。そのうえで著者は、現代の「常識」にもとづいて、「宗教」的な認識のゆがみに対する否定的評価をくだしています。 著者のようなしかたで、明快に歴史的な事実に対する評価をくだすべきなのかという点では、どうしてもためらいを感じてしまいます。また、このような歴史の見かたが可能なのも、朱子学的なものの見かたから距離をとることができる現在の立場にもとづいていることへの留意も必要ではないかという気がします。たとえば中国史のように、歴史と思想がいわば骨がらみになっているようなばあいには、本シリーズのようなしかたで「常識」と「イデオロギー」を明確に切り離して歴史を語ることの意味が問いなおされることになると考えます。

0投稿日: 2021.06.01 powered by ブクログ

powered by ブクログアイヌ、国学、幕府外交と天保の改革、ユートピアとしての江戸。 唐突にアイヌ!と思ったら…松平定信によって歴史から消されたアイヌ。 アイヌの歴史は地方史ではなく日本史全般として扱って当然と思える内容だった。 差別と同化は、その思想の根は同じであるとはハッとした。日本人が好む「同化」は、野蛮人に文化なるものを教えて差し上げ、彼らにもっと便利な生活を教えて差し上げる(上から!)という「正義感」から来ているので、たちが悪いと猛反省。 そしてユートピアとしての江戸とは、「近代化反対」だと開国を拒んだ幕府や江戸町民たちのこだわりや完璧なエコ社会を紹介し、「近代化が絶対に正しい」とはいえないこと…万人にとって絶対に正しい主張はあるのか…を問いかけてくる。

0投稿日: 2019.12.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ随分、江戸時代に付き合わされている感もあるが、それだけ長い時代であったのだろう。 この巻はアイヌとの交渉史、及び、朱子学の功罪が語られている。 アイヌについては、知らない事ばかりであったので勉強になった。朱子学は井沢氏の言う通り、罪な部分の方が多いのだろう。 江戸期の日本人の生活は基本的には満ち足りていたのだろう。今の、競争社会の厳しさを考えると、幸せって何なのか改めて考えてしまう。

1投稿日: 2015.09.13 powered by ブクログ

powered by ブクログアイヌと江戸の三大改革がネタなので、ワクワクするような巻ではありませんでしたが、幕末へと続く歴史のうねりのようなものを感じさせてくれました。 電子書籍版もあるのですね。18巻以降はキンドルにしようかな。

0投稿日: 2015.03.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ流し読み。本書は当初の「歴史を再定義」する役割から「歴史を再認識」する役割に変わったように思える。当時の状況を推察して歴史を考察する姿勢は歴史研究家に欠ける点でもあり評価に値する。アイヌの併合と差別の違いや黒船来航の衝撃はなるほどなと唸らされる。 第1章 北方世界の歴史・アイヌ民族のルーツと展開編 第2章 幕末維新への胎動1・国学の成立と展開編 第3章 幕末維新への胎動2・幕府外交と天保の改革編 第4章 幕末維新への胎動3・ユートピアとしての江戸編

0投稿日: 2014.11.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ毎回、著者の過激な言論と既存の歴史研究に対する挑発には辟易するが、読み物としては面白い。 田沼意次が本当に悪いのか、等の視点を提供してくれる。 特に最後の維新後の近代化は、江戸時代より幸福か、という視点は目からウロコ。

0投稿日: 2014.08.11黒船ショック

「黒船ショックとは何か?」 黒船ショックの本質を二行で言い切ったことに感激しました。

1投稿日: 2014.07.21 powered by ブクログ

powered by ブクログアイヌ民族と幕府崩壊の謎 第1章 北方世界の歴史 アイヌ民族のルーツと展開編 松前藩の卑劣な手口と幕府の無策を暴く! 第2章 幕末維新への胎動Ⅰ 国学の成立と展開編 明治維新の精神的支柱となった四大人の思想 第3章 幕末維新への胎動Ⅱ 幕府外交と天保の改革編 社会を混乱させた頑迷な「祖法大事」政治 第4章 幕末維新への胎動Ⅲ ユートピアとしての江戸編 なぜ、日本の道路舗装率は今でも低いのか?

0投稿日: 2014.07.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ教科書で教えられてきた歴史の裏で、実際に歴史を支えてきた流れは何だったのか。 ひとつ大きな影を落とすのが朱子学。 朱子学は歴史を理想どおりに改竄する傾向をもつ。 その朱子学に染まった幕府の閣僚たちが自ら幕府を崩壊せしめる江戸後期のお話。

0投稿日: 2014.06.29 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

今回も面白く読んだ。 前半はアイヌ。 国学の成立~各藩の藩政改革などなど。 日本の舗装率の低さと、江戸文化というかその頃の思想、生き方はなるほどなぁと思った。 それにしてもエコな社会だったようだ。

0投稿日: 2014.06.26