小川洋子さん新作『最果てアーケード』特集

『博士の愛した数式』や『猫を抱いて象と泳ぐ』などで人気の芥川賞作家・小川洋子先生が漫画のために原作を書き下ろして話題となった『最果てアーケード』。漫画はすでに発売中で、特にコアな漫画読みの間では、「画期的な作品」とされています。

このたび、電子書籍としてコミック、小説が発売になる記念に、小川洋子先生と漫画家の有永イネ先生の対談が実現しました。

漫画原作初挑戦の小川先生に、『最果てアーケード』でも見事に描かれている“小川ワールド”の作り方について、訊いてみました。

有永イネ:第1話を読んだ時、その時点ではラストの展開まで知っていたわけではないし、別に言及されていたわけではないんですが、これは間違いなく“死”の話だと思ったんです。それと同時にものすごく小川さんの世界だなと思いました。

小川洋子:第1話で有永さんに全体の構図を見抜かれていたのは、作家としては喜ぶべきか反省すべきなのかわかりませんが(笑)。ただ謎を提唱して最後に回収するような、わかりやすいお話にするつもりはなかったんです。むしろ漫画家さんとして第一話から感じとっていただけたのは良かったと思いますね。なにしろアーケードが舞台っていうことしかお伝えしないで始めましたから。だからそういう意味ではこちらも申し訳なかったなと。

有永:とんでもないです! でもそういう風に何もアーケードの予備知識なく始めたので、最初は昭和系のアーケードのイメージなのかと思い、ひとりで写真を撮りに行ったりと取材していたんです。おかげでひとり東京観光ができて面白かったですが(笑)

小川:どんなところを回られたの?

有永:本当に下町のほうです。でもしばらくしてヨーロッパっぽいアーケードなんだってことに気づいたんです。あのアーケードにはモデルになった場所があるんですか?

小川:特別にどこというのはないんですよ。フランスのパサージュとかヨーロッパにあるようなアーケードのイメージです。ヨーロッパのアーケードは路地のような雰囲気で車は通れないほど通路は狭く、天井はガラスでできていて、商売が成り立つのか心配になる店が並んでいて、そこには店の商品と同化したような店主が座っている。そういったイメージで……ってことだったんです。

有永:舞台はなぜアーケードに?

小川:最初から今回は人物よりも先に場所を描きたいというのがまずありました。なにかしらのモノを売る小さな店が寄り集まっていて、それを必要とする人が時々現れては買い物していく、決して繁盛しているわけではない小さなアーケード。でもそこでは他で買い物した時には得られない何かがある。そういうどこにあるともしれない、ひょっこりした隙間にあるアーケードを描いてみたかったんです。もともと、病院とか博物とか、島とか、デビュー以来広々とした開けた場所よりは、閉ざされた場所を描き続けてきたんです。輪郭がしっかりした場所をくり返して書いているんですよ。だからアーケードもそういう流れの先に出てきたもの。いわば理想のアーケードを描いたってことですかね。

有永:今、輪郭のある世界とおっしゃいましたが、読んでいくうちに、すごく輪郭線がボヤけて内と外がわからなくなっていくような感触がありました。

小川:なぜ私が輪郭を求めるかというと、結局は区切られた狭い場所にずんずん入り込むほど広い世界に行けるのではないのかってことなんです。チェスなんてまさにそう。8×8の区切られた輪郭あるチェス盤の中で駒を並べて動かすことで、8×8以上の世界に行けるし、宇宙とも繋がってしまう。つまり狭い場所にこだわる事は、逆にものすごく広い場所を求めているってことなんだと思うんです。アーケードの中にもそういう深く広い世界に繋がる通り道がいろいろある。読書休憩室の百科事典や、小さい中庭、店で売られているレースや義眼など、すべてが日常の生活で過ごしているだけではたどり着けない場所を見せてくれるドアノブ、つまり入り口なんですよね。

有永:確かに小川さんの作品は突き詰めると宇宙に寄ってしまうというか。しかも小川さんにしか書けない宇宙のあり方ですよね。ドアを開けた瞬間にストンと宇宙になってしまうという感触がすごくあって。それをエンタテインメントとしてどうならしていくか。宇宙は見えるけどまだ地面も見えるよというように、その地面部分をプラスアルファしていくのがとっても難しかったんです。もともと私自身が幻想的な空間を書けない作家なのでそこがすごく難しかった。ネームを書いて編集担当さんに渡すと『伝わらない、ちょっと飛びすぎです。もっと地面を盛ってください』と言われることが多かったですから。でもきっと、小川さんのファンの方はそんな地面部分なんていらないだろうしなぁなんて思うと申し訳ないような。そういう気持ちでいっぱいでした。

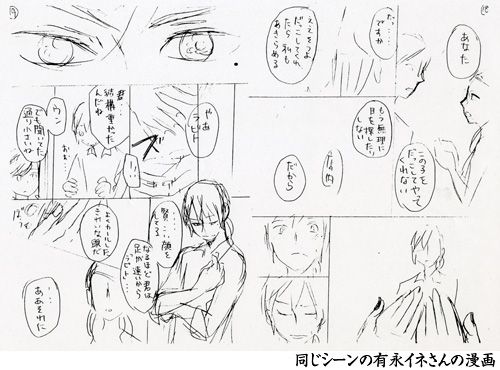

小川:でも今聞いていてなるほどと思ったんですが、文章のほうが読み手を一気に違う世界に運ぶことができるんですね。画のほうが段階を踏まないと突拍子もないものになってしまうんだなと。それが連載している間にだんだんと分かってきた事でもあったんです。それをまた楽しめたんですよ。言葉を画にする時には二段階くらい要素的に必要なんだなぁと。

有永:ちなみに後々、小川さんが鹿島茂先生の本を読まれて、フランスのパサージュをアーケードのイメージの参考にしたと知って、私も鹿島先生の本を読みました。そこにパサージュは死と隣合わせに発展してきたものだと書いてあって、なるほどと。改めて小川さんのそういう舞台を選ぶ嗅覚はすごいなと思いました。

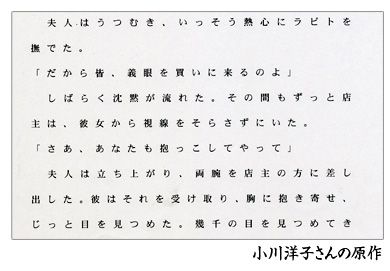

レースや百科事典、義眼など、小川先生の作品の中には様々なモノが小説世界を彩る重要なアイテムとして登場する。そんな小川先生のこだわりを活かすため、有永先生はどんな工夫をされたのか。そこについて聞いてみました。

小川:次に何屋さんを出すかを決めるかで物語が転がっていったんです。

有永:実は私自身はモノに対する執着が全くない人間なんです 。

「遺髪を使ったレースが登場しますが、あれは実際にあるものなんですか?

小川:私も実物は見たことないですが、テレビの番組で出てきたことがありました。ただ実際にああいう編み方をしているのかどうかはわからない。私の勝手な想像です。中国には髪を使った刺繍があるんですよ。タペストリーみたいな。伝統工芸品だそうで、その家に生まれた娘さんは生まれてから一度も髪を切らないし、もちろんパーマやカラーリングもしない。生まれたまんまの髪の毛を保っているそうです。現実世界のどこかに『最果てアーケード』はあるってことですね。

有永:現実の方がすごいですよね。ちなみに以前からレース自体お好きなんですか?

小川:好きですね。レースって不思議で、実は編んだ糸を見ているんじゃなくて、編まれていない隙間を見ているんですよね。レースを黒い紙にぺたっと貼ればわかりますが、編まれていない小さな隙間を模様として見ている。そこにないものを見ているっていう意味で、非常にレースは小説的なんです。ないものを見て美しいと感じてるわけですから。

有永:なるほど。

小川:それと物語に出てくるお店の人全員に、人間が自分の手で作り出すもの、その尊さが基本にありますよね。人間が十本の指で作り出せるものの偉大さを店ごとに訴えているんじゃないかと。ドーナツにしてもそう。人間の手におさまるもの。ことさら大袈裟や派手ではない、こぢんまりしたものが隠している魅力みたいなものをちゃんと知っている人々なんです。だから次はどんなお店にするのかと考えるのは楽しかった。何屋さんにするって決まればお話も決まる。こういうお話にしたいから何屋さんにするって順番じゃなかったんです。

有永:小川さんの作品を初めて読んだ時、すごくモノに対して真摯で、モノと一体化できる作家さんなんだなと思い衝撃を受けたんです。実は私はモノに対する執着心が全くないんですね。集めているものもなくて、すぐに捨ててしまう。アンティークもステキだなとは思うんですが、私のところに来たら間違いなく不幸になる(笑)。私は自分の原稿ですら捨ててしまうので…。そういう意味でも担当編集者さんに私などが小川さんの原作を漫画化して良いものかと弱音を吐いていました。ただきっとこれはモノに向き合う時期が来た、という個人的なチャンスだと思うようにはしました。そう思って石とか買ってコレクションしてみたんですよ。今はどこにあるかわからないですが(笑)。そこでそんなモノに執着のない私がモノを描くには、それらに関わっている人々を描いて、間接的にモノにアプローチしていくしかないのではと思いました。

小川:そうそう、有永さんがヒロインの髪は昔は長かったと設定してくれたでしょ。あれが共同作業で生まれた思いがけない出来事でした。実はヒロインは昔は髪が長くて、それを入院中のお母さんがいつも三つ編みに編んでいて、最後はその三つ編みが遺髪レースへと繋がる。自分でもこんなに髪が重要な小道具になると思わなかったんです。

有永:私はモノに執着はありませんが、生きた人間のことを考えるのは大好きなんです。どんな嫌いな人でも生きていたらOK(笑)。逆に『死』に囲まれるとすごく息苦しくなる。義眼屋の話を書く時に剥製屋に取材に行ったんですけど、最近は死んだペットを寝ているような剥製にして下さいと持ち込む人が多いと聞いてビックリしたんですよ。

小川:でもそれだと成仏できなさそう。

有永:犬を飼っている身としては少しだけわかる気もしたんですが、でも残酷な気もしましたね。まさに事実は小説よりも奇なりなんだなと改めて思いました。

小川:私は逆に剥製大好き。自分で集めたりはしませんが、上野の国立科学博物館に行くと動物の剥製が全部こっちを向いているんです。ああいうところに行くと、いい小説が書ける気がする(笑)。結局、私は生きているのか死んでいるのかわからないようなものが好きなんでしょうね。剥製の動物も死にたいけど人間の都合であやふやな空間にとどまらされている。そういう姿に情が湧くんです。そしてそういう、あってはならない矛盾の中に“小説”は隠れているのではないかと思うんですよ。

最後にヒロインのキャラクター作りにおける苦労話、さらに原作と漫画という立場で同じ作品に関わられたお2人の苦労話などを伺いました。

有永:第1話で衣裳係さんの死を描いた後、半日何もできなくなったんです。

小川:作家がそのキャラクターの死を見届けてあげるのが大切ですよね。

有永:今回“わたし”には名前がないですよね。実は原作よりも漫画のほうがたくさん会話が増えることもあり、それなのに『○○さん』と名前で呼べないのが技術的にはすごく辛かったんです。小川作品を普通に読者として読む上では名前は必要ないと思っていましたし、ないほうが小川先生の世界に溶けていく感触がある。それで、解決策として『大家さん』と呼ばれることにしようと。

小川:人によって呼び方が違いますもんね。大家さんとか、お嬢さん、お嬢ちゃん……。

有永:言ってしまえば美しい花は、名前なんてあってもなくても美しさは変わらない。だから主人公を作る時も最初はのっぺらぼうにしたかったくらい。顔とかどうすればいいのかわからなかった。

小川:例えばキャサリンなら金髪で青い目かもしれないけど、花子だったら金髪、青い目はありえない。名前はすごい足枷ですね。

有永:顔の造型も何度も練り直しました。

小川:実は私は小説を執筆する時にあまり顔は想像しないんです。男か女か、老人か若いのか、そういうざっくりした区別はありますけどね。むしろ声が聞こえてくるんです。

有永:へぇ。声というのは面白いですね。

小川:だから漫画を見た時は、なるほどこういう顔だったかとモヤが晴れた状態でした。

有永:でも今回は本当に好き勝手にやらせていただけてありがとうございました。途中からはキャラクターが好き勝手に動き出してしまったのですが、どんなに勝手に動いても着地点、つまり小川さんのモノへの愛着や死生観に結果的に至ればと思いながら描いていました。

小川:でも私も“わたし”がちゃんと正しい場所に最終的に辿り着けるのか、責任が持てない中で描いていたんです。結局は彼女がお利口な娘なので、私も彼女にまかせておけばいいんだと思いつつ執筆してたんですよ。公民館のフォークダンス大会も、私が作ったというよりも彼女がそこに行ったって感じですね。むしろ。自分が思っている通りに書くっていう方が辛いですよね。思ってもみないことが起こったり、思いもよらない方向に登場人物が行くほうが私を助けてくれる。思いもよらないこととは、私の頭の理解、網羅できる範囲を超えるってことで、その方が絶対に世界が広がるんです。頭の中で考えつくことなんて限度がある。思いがけないことが起こってくれないとむしろ書けないんです

有永:私自身にも今回は思いがけないことが起きたんですよ。第1話で衣裳係さんが亡くなったじゃないですか。そのページのネームを書き終えた後、実は半日何も書けなくなってしまったんです。なんかもう辛くて。振り返るとその時って“私が殺した”って感覚があったからなんです。小川作品の中に取ってその人が死ぬのは必然だと思うんですが。

小川:そうですね。所詮はみんな死んでいる人なんです。私の小説に描かれた時点で。私の中ではそんなにこの人が死んでいるか、生きているかは問題じゃないし。いずれ誰もが死ぬし、死という面においてはみんな平等という発想なんです。すごく乱暴な言い方をすると小説は死を描くための道具。誰でも死は怖いし、死ぬことがどういうことかは永遠の謎。でもその恐怖を和らげるために、死ぬことがどういうことなのか味あわせてくれるのが小説だと思うんです。小説に登場する死者たちの息遣いに触れることで疑問が収まる。多分、物語の起源もそういうところかなと。原始人が長い夜を過ごすのに自分が死んだ後の行く世界はこうなるという、空想から始まったのではないかと思うんです。

有永:そういう小川さんの死生観などを取り込み、いったん自分の血肉にして、それを吐き出し、吐き出したもので描くという作業がとてもしんどかったです。普通、人の死生観を取り込むということは、なかなか経験できないことだと思います。でも、その作業の中で、人の死に対して『私は何を救いたいのか』改めて具体的に対峙することができました。それは結果的に、2011年の私にとって、個人的にどうしても必要なことでした。

小川:私達がやらなきゃいけないのは死を見届けることなんですよ。それは書いた人間に責任がある。登場人物がその物語世界で誰にも死を見届けられないなら、せめて作家が見届けなくちゃならないと思うんです。

有永:そういった諸々の体験をさせていただけたこと、改めて個人的にお礼を申し上げたいです。

小川:私としては、有永さんがこれで漫画を描くことが嫌にならず、この作品を踏み台にいい漫画をたくさん描いてほしいです。そして私が有永イネのデビュー作に関わったのよって、後々自慢できるようになってほしいですね(笑)

有永:はい!! 頑張ります!!

ここは、生と死が行き交う奇跡のアーケード。ここは“人生の終わりのはじまり”。世界で一番密やかなアーケードには、ひと癖ある店主たちが軒を連ねる。そして、彼らを見守る大家の「わたし」は、今日もお客様をお出迎え。でも、なぜだかお客様は皆、「死」のにおいが。その理由はアーケードに……!? ――世界の果てに希望があった! 小川洋子、初の漫画原作書き下ろし! 噂の新星・有永イネとのコンビで登場!