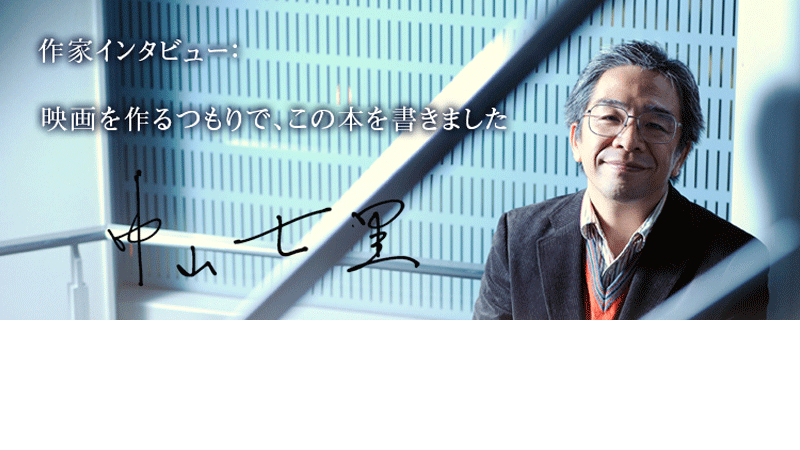

中山七里さん『映画を作るつもりで、この本を書きました』

2017.05.08 - 特集

※本記事は2012.11.30時点のものとなります。

今回ご紹介する本

―最新作『スタート!』は映画業界が舞台のミステリー。今回、リアルな映画業界の"今"を現場に据えたのはなぜでしょうか?

毎回、執筆のお話をいただくたび、担当者にリクエストをお聞きするんです。「どんな小説がいいですか?」と。今回は"ウケるもの"というざっくりとしたリクエストをいただきまして(笑)。音楽モノはいくつか書きましたし、じゃあ、映画だったら嫌いな人はいないだろうと、"舞台は終戦直後、淀川長治さんが探偵役をつとめるミステリーは?"と案をお出ししたところ「…できたら現代モノで」と言われて。

毎回、執筆のお話をいただくたび、担当者にリクエストをお聞きするんです。「どんな小説がいいですか?」と。今回は"ウケるもの"というざっくりとしたリクエストをいただきまして(笑)。音楽モノはいくつか書きましたし、じゃあ、映画だったら嫌いな人はいないだろうと、"舞台は終戦直後、淀川長治さんが探偵役をつとめるミステリーは?"と案をお出ししたところ「…できたら現代モノで」と言われて。 現代で映画か…とあれこれ考えていたころ、ちょうど、僕のデビュー作『さよならドビュッシー』が映画化されるにあたって現場に陣中見舞いに行ったんです。そうしたら原作はもちろん、みなさん『連続殺人鬼カエル男』も併せて読んでくださっていて「いやあ、カエル男の映画化は無理ですね」と異口同音におっしゃる。確かに最初のシーンからしてグロテスク過ぎてR18指定でしょうし、非常に繊細なテーマを扱っていますからね。

でも、あまりにそう言われたものだから「よし、じゃあ、自分で『カエル男』の映画を作ってやる!」と思い立って(笑)。それで小説の中で『連続殺人鬼カエル男』(小説内では『災厄の季節』)を映画化するというストーリーが生まれたんです。

―毎回、小説のテーマはリクエスト制なんですか?

そうです。デビュー作も含めて、僕自身がどうしてもこれを書きたい!というものは特にないんです。実際、編集者の方というのはプロ中のプロ。本をつくる最前線にいるんですから、その方たちが「こういうものが読みたい」と言えば、その後ろには何万人という読者が控えています。だから、リクエストをお聞きして、それをもとにたくさんの人に楽しんでもらえる小説を書く。それが私のスタイルです。

そうです。デビュー作も含めて、僕自身がどうしてもこれを書きたい!というものは特にないんです。実際、編集者の方というのはプロ中のプロ。本をつくる最前線にいるんですから、その方たちが「こういうものが読みたい」と言えば、その後ろには何万人という読者が控えています。だから、リクエストをお聞きして、それをもとにたくさんの人に楽しんでもらえる小説を書く。それが私のスタイルです。 ―リクエストを受けた後は、どのような流れで小説が生まれるんですか?

リクエストをいただいてから、3日くらいでプロットを立て、原稿用紙に書いてお渡しします。章の構成、登場人物。そして、最後の一行まで。プロットにはそれら全てが入っています。その時点で僕の頭の中には登場人物のセリフもすべて浮かんでいます。よく、キャラクターを設定したら人物が勝手に動き出す、という方もいらっしゃいますが、僕はまだデビューしてやっと3年目のド素人作家。プロットという完璧な台本、緻密な設計図を立て、それに沿って書くということしかできません(笑)。1日10~15枚くらいのスピードで書き、大体2か月で1冊書き上げるペースですね。

―では、今回の『スピード!』のプロットを立てる際の、中山さんの頭の中を教えてください!

まずは、先ほどお伝えしたとおり、"ウケる、現代モノ、ミステリー"というリクエストから、映画モノ、しかも小説になりにくいと太鼓判を押された『連続殺人鬼カエル男』を勝手に小説の中で映画化。これが決まりました(笑)。次に登場人物。メインは昔堅気の職人気質、日本映画界の誇る巨匠・大森75歳。映画のためならいつでも死ねる、代表的な昭和のタイプの人間です。

まずは、先ほどお伝えしたとおり、"ウケる、現代モノ、ミステリー"というリクエストから、映画モノ、しかも小説になりにくいと太鼓判を押された『連続殺人鬼カエル男』を勝手に小説の中で映画化。これが決まりました(笑)。次に登場人物。メインは昔堅気の職人気質、日本映画界の誇る巨匠・大森75歳。映画のためならいつでも死ねる、代表的な昭和のタイプの人間です。 僕自身、非常に実感しているんですが、やっぱり昭和の映画作りと平成の映画作りはあきらかに違うと思うんです。昭和の撮影所なんて、気難しい監督が作りたいものを作るために、周囲は一丸となってとことん戦っていた時代。でも今は、テレビ業界が中心で、作る人間もサラリーマン、予算やシステムの問題もあって、本当に作りたいものを作れないジレンマがある。

そこにこそ、読む人は感情移入できると思ったんです。そういう時代の流れの中で、このままでいいのか?と葛藤する主人公は、その巨匠を慕う35歳の助監督。上からは抑えつけられ、下からは突き上げられる。ポストは少ないし将来も不安。でもどこかで、仕事に対して本気を出したいと思ってる。でもそんな場所も見つからない。仕事も結婚もこれでいいのか、本当に自分はこれで正しいのか。そう思い悩むのが30代半ばです。そんな人たちが、何かひとつ"覚悟"を決めたときに、"そここそがあなたのスタートなんだよ"という意味をこめて、タイトルを『スタート!』にしました。ミステリーでありつつ、そういったお仕事小説の一面もあるんです。

―そうなんです!主人公の心情がとてもリアルで!(※インタビュアーも同世代)あの焦りや葛藤は、中山さんの30代半ばの経験が生きているんですか?

僕は長年サラリーマンをやっていましたから、上司も部下ももちろん経験していますが、どちらかというと悩みがないタイプで(笑)。ただ、一緒に働く人たちを見ながら、20代、30代、40代とそれぞれに、その世代ならではの共通の悩みがあるんだな、と。それをひたすら観察していました。その経験が生きているんだと思います。

それから、よく聞かれるんですが、僕は小説を書くにあたって取材は特にしていません。今回の映画製作現場の様子も、すべて想像の世界です。ただ、もともと映画は唯一の趣味といってもいいくらい大好きなので、映画館にはよく行きますし、ブルーレイやDVD、レーザーディスク合わせて、ディズニーからアダルトまで(笑)、自宅には4000作品ほどコレクションしています。ですから、よくDVDの特典でついているメイキング画像は参考にして書きました。昔から想像力がたくまし過ぎて、ちょっとおかしいんじゃないかってくらいの子供でしたから。

それから、よく聞かれるんですが、僕は小説を書くにあたって取材は特にしていません。今回の映画製作現場の様子も、すべて想像の世界です。ただ、もともと映画は唯一の趣味といってもいいくらい大好きなので、映画館にはよく行きますし、ブルーレイやDVD、レーザーディスク合わせて、ディズニーからアダルトまで(笑)、自宅には4000作品ほどコレクションしています。ですから、よくDVDの特典でついているメイキング画像は参考にして書きました。昔から想像力がたくまし過ぎて、ちょっとおかしいんじゃないかってくらいの子供でしたから。

―そうなんですか?まるで映画の撮影現場をじっくり取材したかのような臨場感…。ところで、『スタート!』では、その昭和タイプの方々による、ちょっと暑苦しいセリフがたくさん出てきます(笑)。これは中山さんご自身の心情を代弁しているんですか?

そういう部分もあるかも(笑)。僕が小説を書いていて一番楽しい瞬間って、"おじいさんを書くとき"なんですよ。40、50代が正論を言うより、70代以上が言う方が説得力があるでしょう?映画を観ていてもわかりますが、いい映画には往年の名優が必ず配されている。人格者的存在がひとりいるだけで、画面も物語も締まるんです。『スタート!』でいうと巨匠監督と巨匠カメラマンは、最強のコンビです。実は僕の小説では、年寄りが結構なポジションを占めています。多少ぶっとんだ正論でも、しょうがないなぁって、ちょっと耳が痛いけれど、心にはズシンと残る。そんなセリフを書いているときは快感ですね。

そういう部分もあるかも(笑)。僕が小説を書いていて一番楽しい瞬間って、"おじいさんを書くとき"なんですよ。40、50代が正論を言うより、70代以上が言う方が説得力があるでしょう?映画を観ていてもわかりますが、いい映画には往年の名優が必ず配されている。人格者的存在がひとりいるだけで、画面も物語も締まるんです。『スタート!』でいうと巨匠監督と巨匠カメラマンは、最強のコンビです。実は僕の小説では、年寄りが結構なポジションを占めています。多少ぶっとんだ正論でも、しょうがないなぁって、ちょっと耳が痛いけれど、心にはズシンと残る。そんなセリフを書いているときは快感ですね。 特にこの『スタート!』では、今の映画製作の現場の抱える問題を軸に、昭和と平成の人間を交差させることで、モノ作りに携わる人間の"本気"と"正義"も描きました。いいものを作りたいという想いから生み出される、ある種の狂気、正気、本気は、ときとして、何が正しくて何が間違っているのか、正義すらも超えてしまう。"芸術を愛するものの悪意"だって生んでしまう。

乱暴で面白いものと、安全で面白くないもの。どっちがいいかってそりゃあ、面白いものに決まっています。それは映画作りだけでなくて、小説も同じ。エンターテイメントは、たとえそれが乱暴であっても広げる風呂敷は大きいほうが面白い。破天荒な登場人物も、現代の重苦しい問題も、猟奇的犯罪も、ミステリ的要素も、じゃんじゃんぶち込んで、大風呂敷をうんと広げて、その大風呂敷をしっかりキレイに畳んでしまえ、と。エンターテイメントは過剰なくらいがちょうどいい、そう思っています。

―そんな中山さんならではの大きな風呂敷は、本作『スタート!』でも、後半、驚くべき形で畳まれていきます。

そうでしょう?(笑) 僕自身、書いていてもっともスピードアップするのは、最後の20ページ。おそらく、読者の方も手が止まらなくて、ページをめくる手がどんどん速くなる。そんな風に書いているスピードと読んでいるスピードが一緒になる感覚を感じるときは、なんともいえず快感です。その最後の20ページを書くために残りの300ページを書いているといっても過言ではないんです。

そうでしょう?(笑) 僕自身、書いていてもっともスピードアップするのは、最後の20ページ。おそらく、読者の方も手が止まらなくて、ページをめくる手がどんどん速くなる。そんな風に書いているスピードと読んでいるスピードが一緒になる感覚を感じるときは、なんともいえず快感です。その最後の20ページを書くために残りの300ページを書いているといっても過言ではないんです。 明日結婚式のスピーチがあるのに、明日大切な試験なのに、うっかり読み始めてしまったら面白くて止まらない。あと10ページだけ…と思っているうちに、読み終えてしまって、気づけば朝になっていた…。そういう経験を繰り返して、みんな本が好きになっていくと思うんですが、僕はそんな風に"一気読み"しなきゃいられないくらい面白い小説を、みなさんにお届けしたい。だって映画は2時間、ずっと観ているでしょう?途中で休憩したりしない。映画と同じくらいのお金を小説に払っていただく以上、映画を作るつもりで1作1作書いています。

息をつく間もないくらい、ぶちこめるだけのネタをぶちこんで、そうやって一度ひろげた風呂敷は責任をもって美しく畳む。一気に読んでもらったら、その上で、それぞれの方の心の中に何か引っかかりがある物語を書きたい。「ああ面白かった」というだけでない、何か後を引くもの。それを残すためなら、これからもどんどん大きな風呂敷を広げ続けようと思っています。

Text/Miho Tanaka(staff on)

Photo/Mari Tamehiro