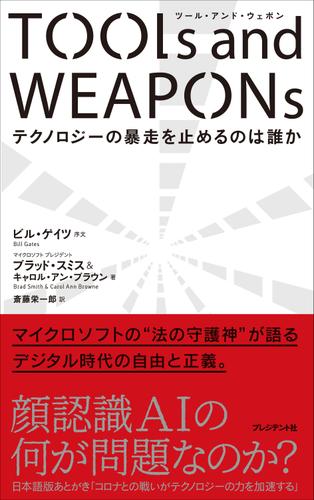

TOOLs and WEAPONs――テクノロジーの暴走を止めるのは誰か

ブラッド・スミス(著)

,キャロル・アン・ブラウン(著)

,斎藤栄一郎(訳)

/プレジデント社

作品情報

【内容紹介】

激しさを増すテクノロジー「暴走と悪用」との闘い。

ビル・ゲイツが最も信頼を寄せる“マイクロソフトの守護神”がその知られざる舞台裏を語る!

新型コロナの感染者接触追跡アプリの活用が世界中で検討されているが、デジタル監視の強化やプライバシーの侵害に結びつくことも懸念されている。デジタル技術は使い方次第で便利な道具にもなり、人を傷つける武器にもなるのだ。近年、テクノロジーの負の側面を無視して突き進む企業に向けられる目は年々厳しくなっている。エドワード・スノーデンによるアメリカ政府の「大量監視システム」、米大統領選を揺るがしたケンブリッジ・アナリティカによるフェイスブックデータ無断収集などを通じて、GAFAをはじめとするテクノロジー企業への信頼が大いに揺らいだ。この信頼を取り戻すためには企業自らが行動を起こさなくてはならない。人権や国益を守るための適切な規制とは何か。AIをモンスターにしないためには何が必要か・・・・・・。20年前、マイクロソフトの独禁法裁判の矢面で戦った著者が、テクノロジー企業の倫理的責任、課題、挑戦について、スパイ映画を思わせるディープなエピソードを交えながら縦横無尽に語る。理系文系にかかわらず、テクノロジーの開発、規制、そして利用にかかわるすべての人が抑えておくべき論点。

【著者紹介】

[著]ブラッド・スミス(Brad Smith)

マイクロソフトのプレジデント。同社の最高遵法責任者(チーフコンプライアンス オフィサー)。56カ国1400人以上の知財、法務、広報部門のプロフェッショナルを統括し、各国政府機関やIT業界の企業との間で、競争法や知財関連の交渉の陣頭指揮を執る。また、プライバシー、セキュリティ、移民、教育関連の政策決定においてマイクロソフト社内およびIT業界において指導的役割を担ってきた。企業に所属する法律家で世界的に最も有名な1人。2013年には、National Law Journal 誌の「米国で最も影響力のある法律家100人」に選出された。Netflix 社外取締役。プリンストン大学を主席で卒業(国際関係論・経済学)。コロンビア大学法学部で法学博士号を取得。

[著]キャロル・アン・ブラウン(Carol Ann Browne)

マイクロソフトの広報担当シニアディレクター。サンマイクロシステムズ、バーソン・マステラーなどでの勤務を経て、2010年にマイクロソフト入社。アリゾナ州立大学ウォルター・クロンカイト・スクール・オブ・ジャーナリズム卒。ブラッド・スミスとともに、マイクロソフトのサイトにおけるブログToday in Technology のほか、著作、ビデオなどを手掛ける

[訳]斎藤栄一郎(さいとう・えいいちろう)

翻訳家・ライター。訳書に『イーロン・マスク 未来を創る男』(アシュリー・バンス著、講談社)、『ビッグデータの正体』(ビクター・マイヤー=ショーンベルガー著、講談社)、『センスメイキング』(クリスチャン・マスビアウ著、プレジデント社)、『小売再生』(ダグ・スティーブンス著、プレジデント社)、『データ資本主義』(ビクター・マイヤー=ショーンベルガー著、NTT出版)などがある。

【目次抜粋】

序文 ビル・ゲイツ

序章 新しいテクノロジーがもたらす新しい不安

第1章 テクノロジーと監視

第2章 テクノロジーと治安

第3章 テクノロジーとプライバシー

第4章 サイバーセキュリティ

第5章 民主主義を守れ

第6章 ソーシャルメディア

第7章 デジタル外交

第8章 消費者のプライバシー

第9章 深刻化するデジタルデバイド

第10章 テクノロジーと人材

第11章 AIと倫理

第12章 AIと顔認識

第13章 AIと労働者

第14章 アメリカと中国

第15章 オープンデータ革命

第16章 人間を超えるテクノロジーを手なずける

日本語版あとがき

もっとみる

商品情報

- 著者

- ブラッド・スミス, キャロル・アン・ブラウン, 斎藤栄一郎

- 出版社

- プレジデント社

- 書籍発売日

- 2020.09.01

- Reader Store発売日

- 2020.08.28

- ファイルサイズ

- 8.3MB

以下の製品には非対応です

この作品のレビュー

平均 4.6 (7件のレビュー)

-

マイクロソフトの主観カメラではなく、IT業界全体における出来事が(なかなかドラマチックに)描かれていて、その中でマイクロソフトはどのように巻き込まれて、どう動いたか、という目線で展開される。テーマは、…プライバシー、サイバーセキュリティ、雇用問題、AI倫理、等々。法律や政治が関わるエピソードが多い。オバマやトランプに始まり、FBI、NSAなどの公的機関が頻繁に関与している辺り、企業の影響力の大きさを感じる。期待していたより、かなり面白かった。(Microsoft CEOサティアが企業文化改革について書いた『HIT REFRESH』より断然面白い)

第1章 - 米国NSAによる国民監視(PRISM)を暴露したスノーデンに関するエピソード。

第2章 - プライバシーの観点から、テロリストのメールは捜査機関に開示してよいのか?MSとして情報開示請求に対するプロセスを制定。

第3章 - CLOUD法成立。

第4章 - 北朝鮮によるWannaCryによる攻撃。そこで使われていたWindows XPの脆弱性をついた攻撃ツールははNSAによって開発されていた。ロシアによるNotPetyaも同じツールが使われていた。

第5章 - ロシアの情報機関GRUによる、米国選挙への関与。MS DCU(Digital Crime Unit/犯罪対策部門)による対応。

第6章 - ソーシャルメディアの影響。ロシア企業がソーシャルメディアを使ってハッキングを行い、米国大統領選挙でプロパガンダを流していた。

第7章 - デジタル版ジュネーブ諸条約の制定に向けて。 (ジュネーブ諸条約は戦時における文民の保護などが規定されている)

第8章 - GDPRとカルフォルニア州消費者プライバシー法

第9章 - デジタルデバイド問題 (田舎にブロードバンドが行き渡っていない)

第10章 - 人材。移民問題とIT教育問題と住宅問題 (シアトルを始め、テック企業が多い地域は地価が上がりすぎて、高給の人しか住めなくなる。Amazonの姿勢を批判する一面もあったり)

第11章 - AIが暴走することよりも現実的に懸念すべきことが倫理問題。特に顔認識AIと人種差別の繋がり。

第12章 - ICE (移民・関税執行局)へAI技術提供の是非。

第13章 - 馬が自動車に置き換わったように、AIによって失われる職もあるだろうけど多くの人にとっては有益だし、新たな雇用も生まれる。

第14章 - 米中の2台IT大国。中国ではうまくいったAIボットもアメリカ版は人種差別発言をしてしまった(悪意あるユーザーが覚えさせた)

第15章 - 多くのデータを持っているほどAIは強化される。データは最も再生可能な資源だ。オープンソース同様オープンデータを推進する。トランプは2016年選挙でデータ共有方式を活用した。オープンデータイニシアティブにつながる。続きを読む投稿日:2020.10.31

本書は、マイクロソフト社でコンプライアンスを担当するブラッド・スミス氏と、同社で広報を担当するキャロル・アン・ブラウン氏による本です。技術は中立であって、それを良い目的に使うか悪しき目的に使うかは人間…しだいなのですが、AIやSNSなどのデジタル技術についても同様で、利器(ツール)になるか、武器(ウェポン)になるかは我々人間の取り組み次第だ、という話です。これだけなら当たり前ではあるのですが、本書ではマイクロソフト社が実際に体験した、あるいは巻き込まれた事案がかなり生々しく描かれているため、その点だけでも読む価値はあります。つまりマイクロソフトの作っている技術が「武器」として使われてしまった際の対処、あるいは「武器」として使われそうになった場面などが事例として紹介されています。

本書で著者が繰り返し述べていますが、マイクロソフトはかつて独禁法訴訟など世界の政府とやりあった経験がある。そしてそこから学んだ教訓は、デジタル技術が「適切に」規制されるよう、テクノロジー企業も積極的に関与すべきだということです。本書では19世紀の鉄道を例に挙げていますが、もともと(米国)州政府が規制していた鉄道事業が全米に展開するにつれて、ついに連邦政府が規制主体として権限を持つに至った。ITについてはこれまで国ごとに規制が行われていますが、今後はEUなどのように複数国家をまたがる機関、あるいは国際会議を通じて規制されるべきだということです。ただし政府の規制の在り方については鉄道時代とは異なる。具体的には、ソフトウェア業界のMVP(ミニマム・バイアブル・プロダクト)方式のように、最低限のプロダクツ(規制)をとにかく早く導入し、その後それを改善していくべきだという主張は興味深かったです。本書の著者が、テクノロジー企業の老舗であるマイクロソフトでコンプライアンスを担当している役員であること、またこれまでIT技術が利器にも武器にもなってしまった状況を現実に体験している人だということで、説得力と含蓄、そしてバランス感覚を本書から読み取りました。面白かったです。続きを読む投稿日:2023.05.06

新刊自動購入は、今後配信となるシリーズの最新刊を毎号自動的にお届けするサービスです。

- ・発売と同時にすぐにお手元のデバイスに追加!

- ・買い逃すことがありません!

- ・いつでも解約ができるから安心!

※新刊自動購入の対象となるコンテンツは、次回配信分からとなります。現在発売中の最新号を含め、既刊の号は含まれません。ご契約はページ右の「新刊自動購入を始める」からお手続きください。

※ご契約をいただくと、このシリーズのコンテンツを配信する都度、毎回決済となります。配信されるコンテンツによって発売日・金額が異なる場合があります。ご契約中は自動的に販売を継続します。

不定期に刊行される「増刊号」「特別号」等も、自動購入の対象に含まれますのでご了承ください。(シリーズ名が異なるものは対象となりません)

※再開の見込みの立たない休刊、廃刊、出版社やReader Store側の事由で契約を終了させていただくことがあります。

※My Sony IDを削除すると新刊自動購入は解約となります。

お支払方法:クレジットカードのみ

解約方法:マイページの「予約・新刊自動購入設定」より、随時解約可能です続巻自動購入は、今後配信となるシリーズの最新刊を毎号自動的にお届けするサービスです。

- ・発売と同時にすぐにお手元のデバイスに追加!

- ・買い逃すことがありません!

- ・いつでも解約ができるから安心!

- ・優待ポイントが2倍になるおトクなキャンペーン実施中!

※続巻自動購入の対象となるコンテンツは、次回配信分からとなります。現在発売中の最新巻を含め、既刊の巻は含まれません。ご契約はページ右の「続巻自動購入を始める」からお手続きください。

※ご契約をいただくと、このシリーズのコンテンツを配信する都度、毎回決済となります。配信されるコンテンツによって発売日・金額が異なる場合があります。ご契約中は自動的に販売を継続します。

不定期に刊行される特別号等も自動購入の対象に含まれる場合がありますのでご了承ください。(シリーズ名が異なるものは対象となりません)

※再開の見込みの立たない休刊、廃刊、出版社やReader Store側の事由で契約を終了させていただくことがあります。

※My Sony IDを削除すると続巻自動購入は解約となります。

お支払方法:クレジットカードのみ

解約方法:マイページの「予約自動購入設定」より、随時解約可能ですReader Store BOOK GIFT とは

ご家族、ご友人などに電子書籍をギフトとしてプレゼントすることができる機能です。

贈りたい本を「プレゼントする」のボタンからご購入頂き、お受け取り用のリンクをメールなどでお知らせするだけでOK!

ぜひお誕生日のお祝いや、おすすめしたい本をプレゼントしてみてください。※ギフトのお受け取り期限はご購入後6ヶ月となります。お受け取りされないまま期限を過ぎた場合、お受け取りや払い戻しはできませんのでご注意ください。

※お受け取りになる方がすでに同じ本をお持ちの場合でも払い戻しはできません。

※ギフトのお受け取りにはサインアップ(無料)が必要です。

※ご自身の本棚の本を贈ることはできません。

※ポイント、クーポンの利用はできません。クーポンコード登録

Reader Storeをご利用のお客様へ

ご利用ありがとうございます!

エラー(エラーコード: )

ご協力ありがとうございました

参考にさせていただきます。